貝多芬c小調32變奏曲演奏版本之比較

吳 荻

(武漢音樂學院,湖北 武漢 430060)

?

貝多芬c小調32變奏曲演奏版本之比較

吳 荻

(武漢音樂學院,湖北 武漢 430060)

摘 要:本文選取4位世界著名鋼琴家演奏的貝多芬《c小調32變奏曲》的錄音為樣本,將整首作品從整體演奏風格到具體細節處理,分別從速度,力度,節奏等方面進行比較分析,以幫助我們更好的學習和演繹這首作品。

關鍵詞:貝多芬;c小調32變奏曲;演奏版本研究

我們通常把貝多芬的第三英雄交響曲(1804)作為他鼎盛時期創作的開端。在此之前早期作品的創作普遍受到莫扎特及海頓的影響,嚴格遵循古典主義在結構上的勻稱布局。在創作中期,貝多芬的創作日趨成熟,他不斷進行著一系列的革新。貝多芬突破創作形式的束縛,注重音樂情感的表達形成了自己與眾不同的獨立風格。這個時期的作品通常我們把其定義為“英雄主義”。

C小調32變奏曲創作于1806年,在此之前,貝多芬已完成了“黎明”奏鳴曲和“熱情”奏鳴曲這樣的偉大作品,在1806年,貝多芬正同時創作著第四,第五交響曲。我們現在把這首作品命名為woo80.woo是來自英文的縮寫without opus.有學者猜測,貝多芬只是給他自己認為值得由當時官方發表的作品編號,因此我們可以認為,這首曲子沒有達到他的要求。然而這首作品在后來被發表,并廣泛的被鋼琴家和聽眾們喜愛。

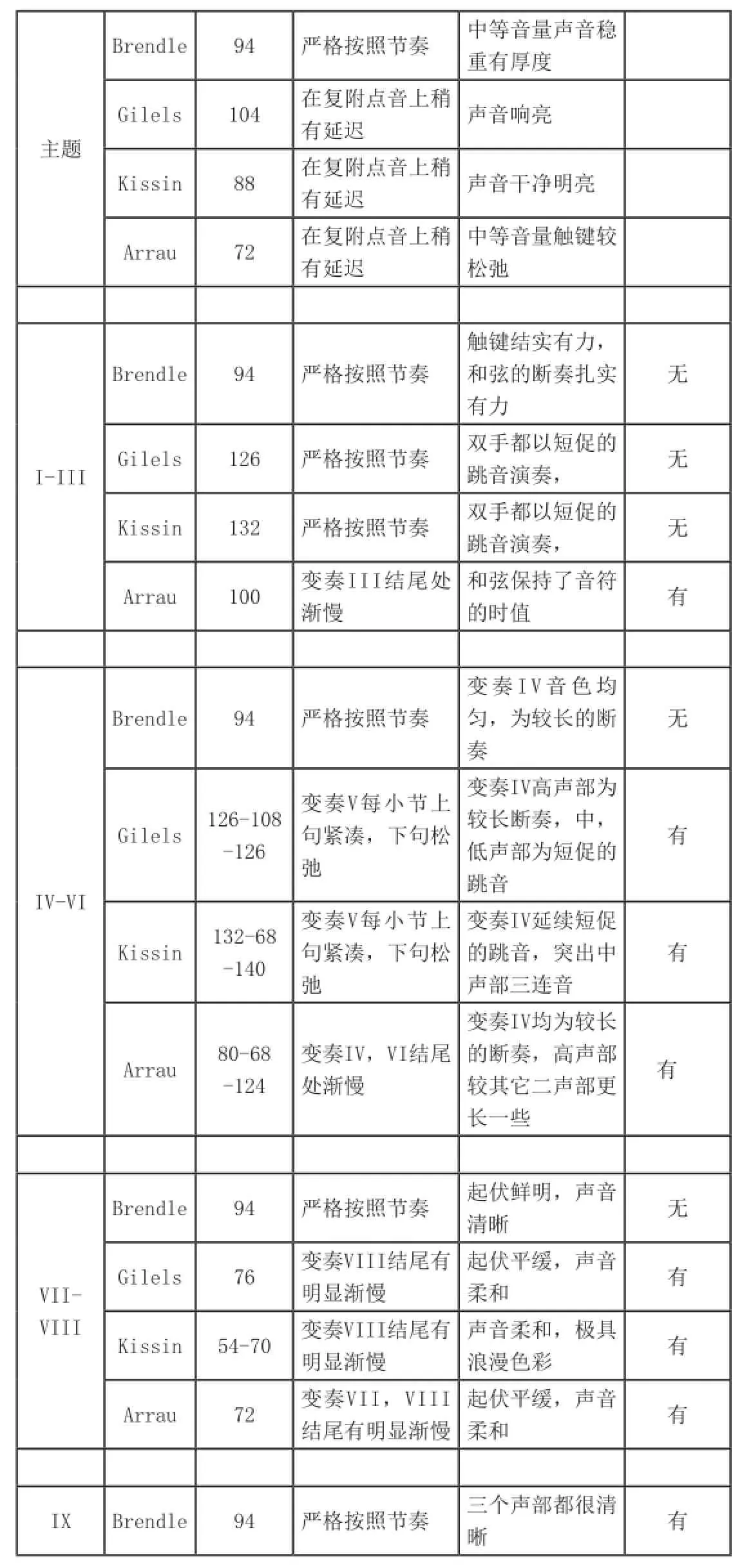

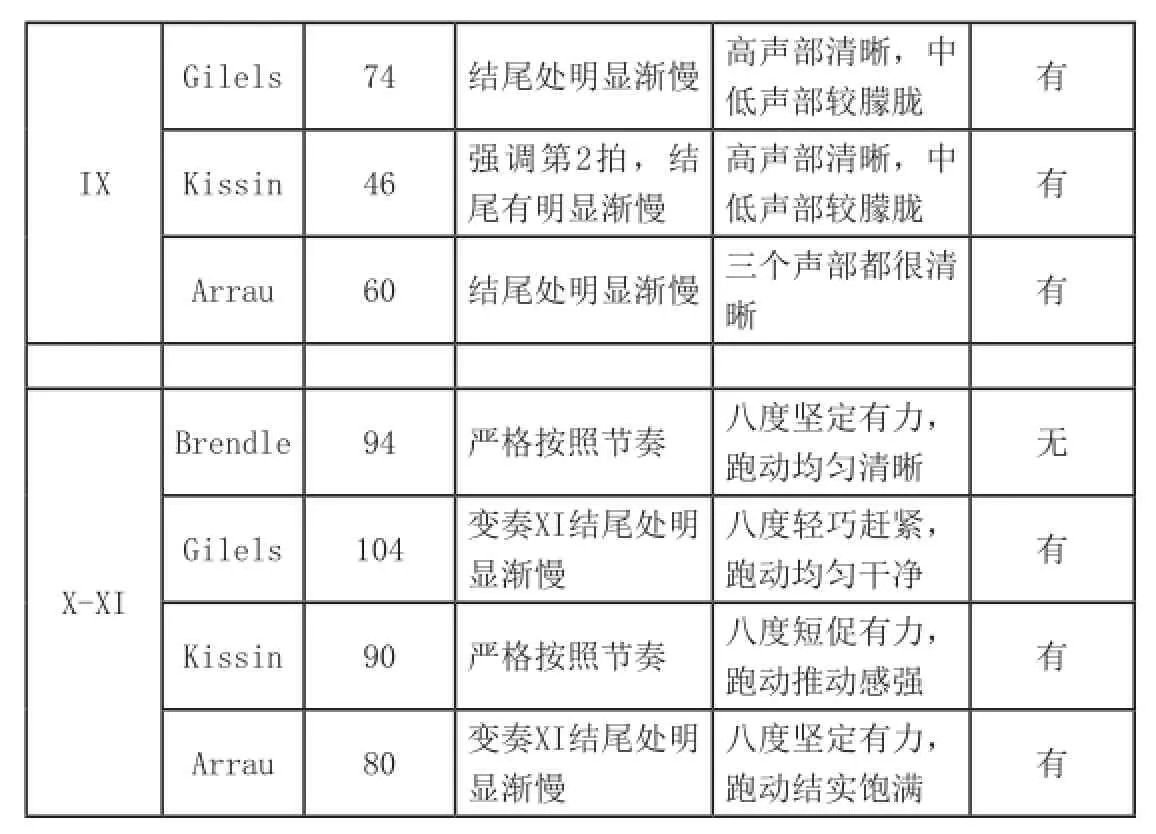

一、演奏版本的比較

這首作品自從問世起,便廣泛受到了鋼琴家和聽眾們的喜愛,有許多的演奏家都在演奏會中選取這首曲子并錄制了唱片。他們的演奏風格受到了各種因素諸如歷史文化,成長經歷和演奏家各自性格以及對作品的理解的影響,從而形成了不同的演繹風格,本文無法一一列舉。這里將選取Brilliant Classics 2015年出版的布倫德爾,吉列爾斯1968年的倫敦演奏錄音,基辛1997年在倫敦演奏錄音以及Warner Classics 2011年出版的阿勞四個具有代表性的演奏版本作為本文的研究對象,幫助我們從不同的角度來學習這個作品。

這首作品由一個簡短的八小節主題和32個變奏組成。作品規模僅次于貝多芬的偉大作品《迪亞貝利變奏曲》的33個變奏,作品結構龐大,內容豐富,想要對作品進行系統的分析,我們可以將作品切割成幾個不同的板塊進行研究。

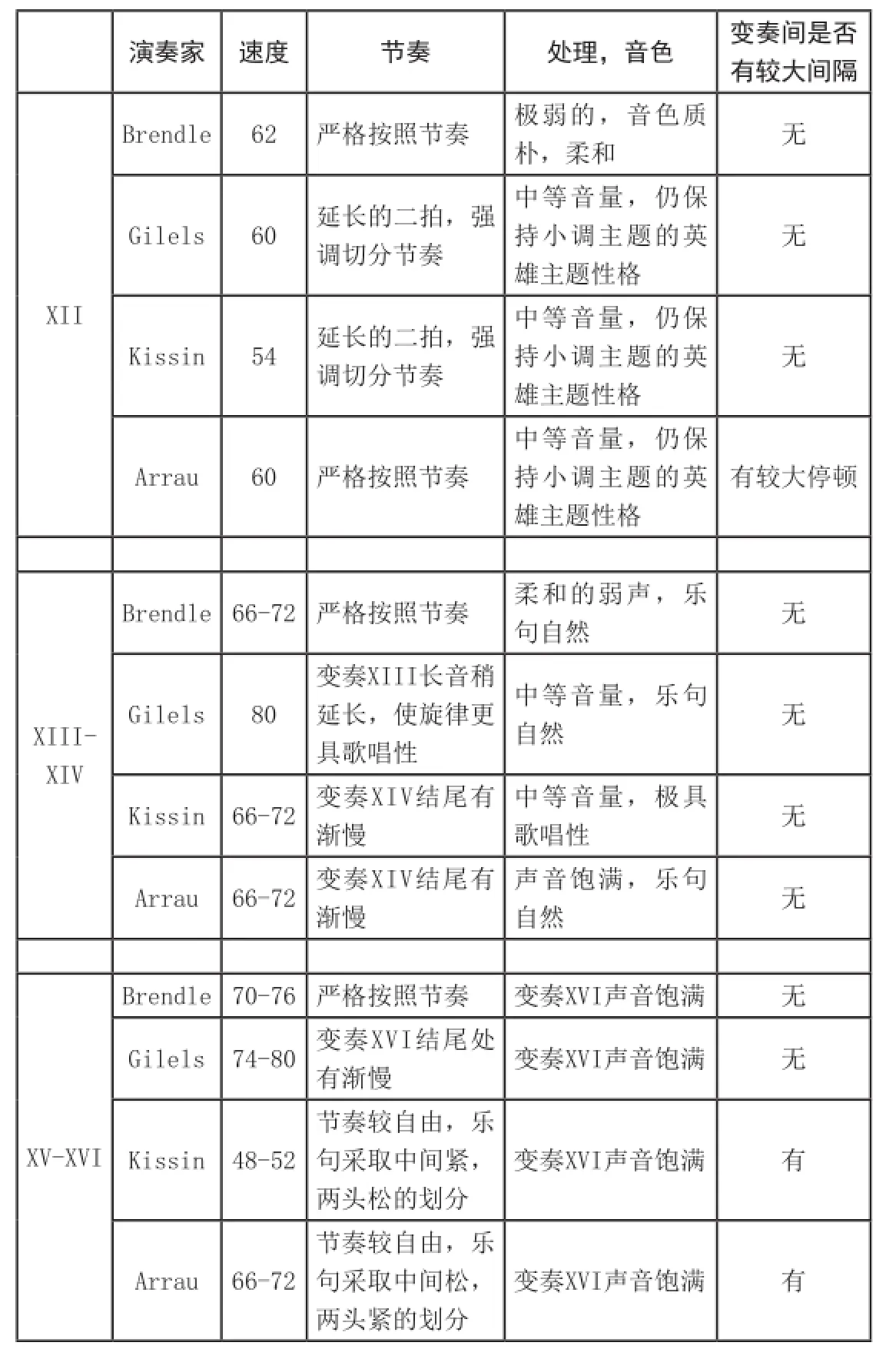

依據不同的調性及變奏織體的不同音樂性格,我們可將作品分為以下幾個部分。

第一部分c小調:變奏I—III、變奏IV—VI、變奏VII—VIII、變奏VIIII、變奏X—XI

第二部分C大調:變奏XII、變奏XIII—XIV、變奏XV—XVI

第三部分c小調:變奏XVII、變奏XVIII、變奏XVIIII、變奏XX—XXI、變奏XXII、變奏XXIII、變奏XXIV—XXV、變奏XXVI—XXVII、變奏XXVIII、變奏XXVIIII、變奏XXX

第四部分c小調:變奏XXXI、變奏XXXII

第一部分:主題及變奏I-XI

?

?

IX Gilels 74 結尾處明顯漸慢 高聲部清晰,中低聲部較朦朧 有Kissin 46 強調第2拍,結尾有明顯漸慢高聲部清晰,中低聲部較朦朧 有Arrau 60 結尾處明顯漸慢 三個聲部都很清晰有X-XI Brendle 94 嚴格按照節奏 八度堅定有力,跑動均勻清晰 無Gilels 104 變奏XI結尾處明顯漸慢八度輕巧趕緊,跑動均勻干凈 有Kissin 90 嚴格按照節奏 八度短促有力,跑動推動感強 有Arrau 80 變奏XI結尾處明顯漸慢八度堅定有力,跑動結實飽滿 有

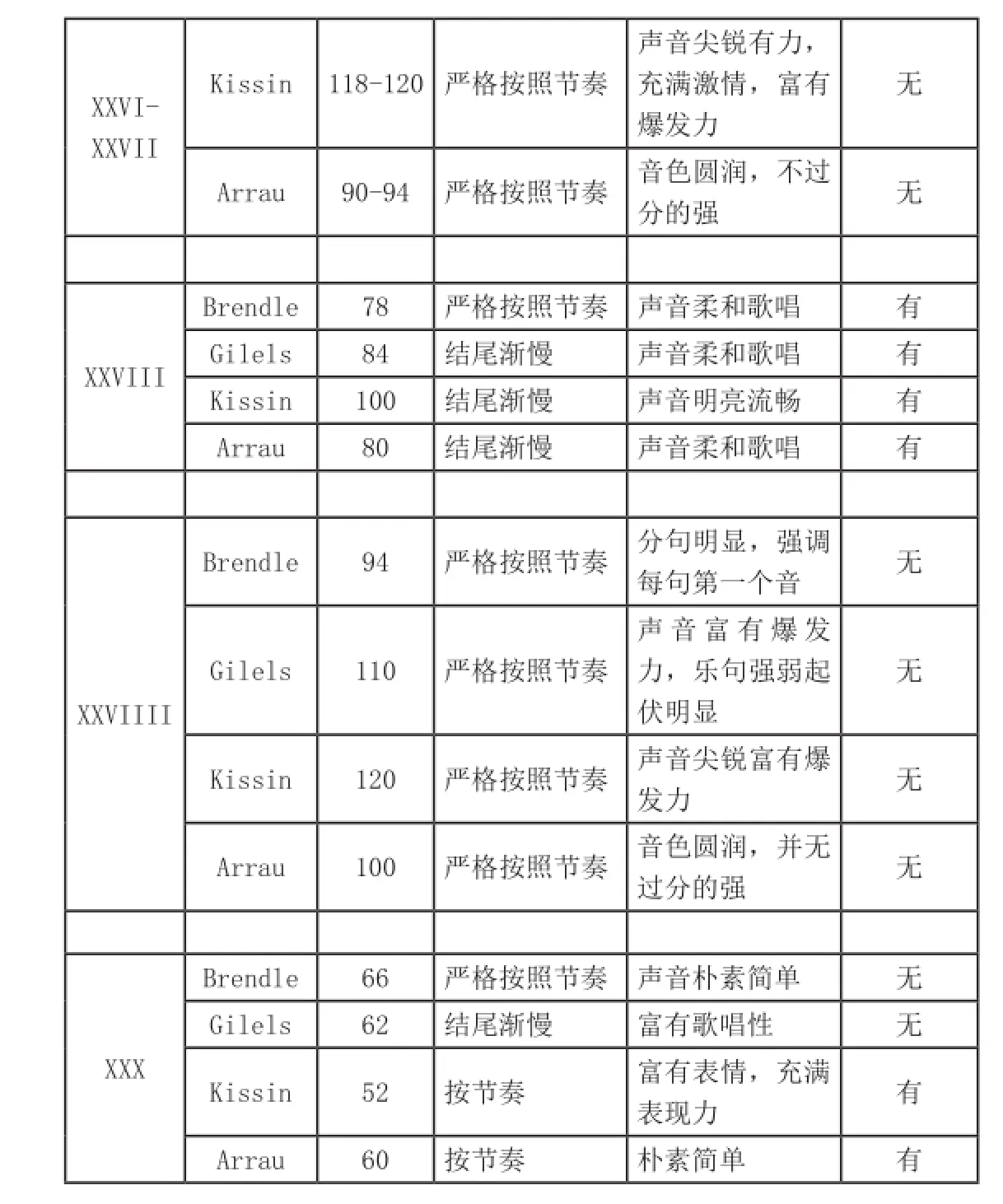

第二部分:變奏XII-XVI

?

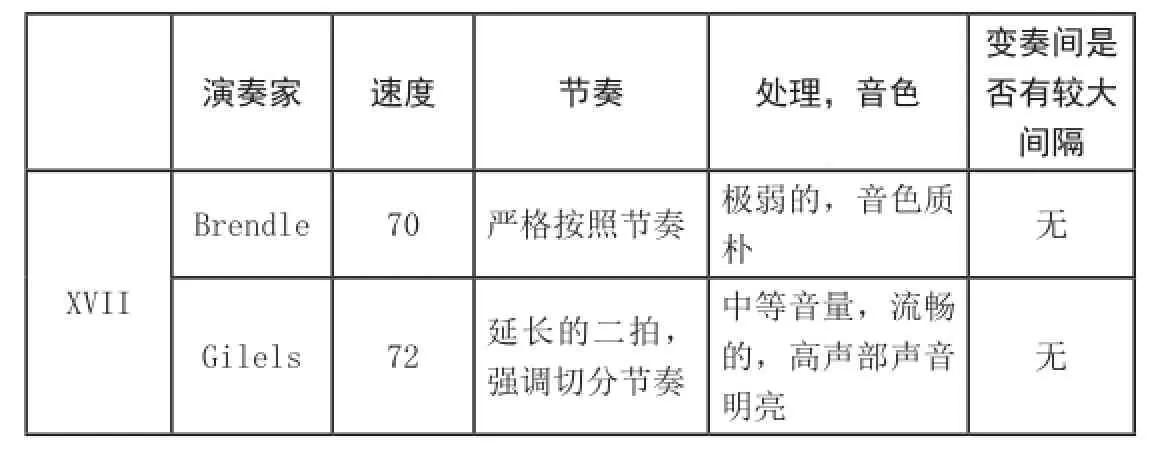

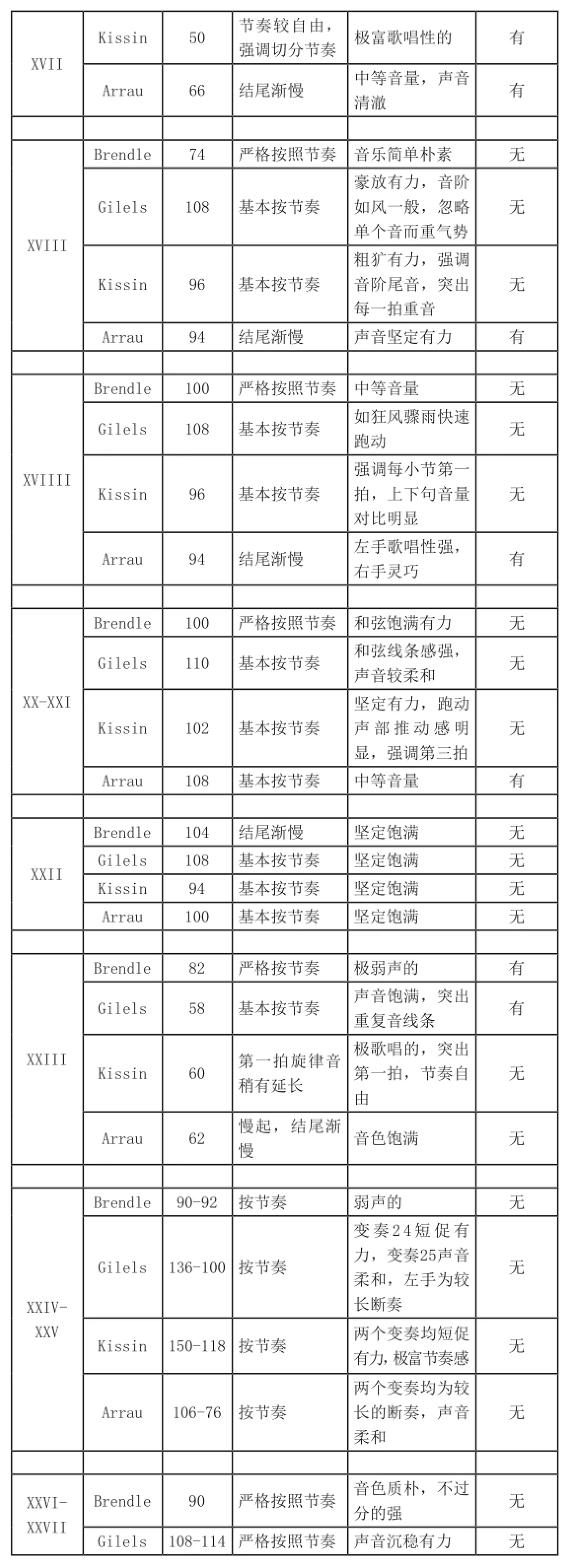

第三部分:變奏XVII-XXX

演奏家 速度 節奏 處理,音色變奏間是否有較大間隔XVII Brendle 70 嚴格按照節奏 極弱的,音色質樸無Gilels 72 延長的二拍,強調切分節奏中等音量,流暢的,高聲部聲音明亮無

XVII Kissin 50 節奏較自由,強調切分節奏 極富歌唱性的 有Arrau 66 結尾漸慢 中等音量,聲音清澈 有XVIII Brendle 74 嚴格按照節奏 音樂簡單樸素 無Gilels 108 基本按節奏豪放有力,音階如風一般,忽略單個音而重氣勢無Kissin 96 基本按節奏粗獷有力,強調音階尾音,突出每一拍重音無Arrau 94 結尾漸慢 聲音堅定有力 有XVIIII Brendle 100 嚴格按照節奏 中等音量 無Gilels 108 基本按節奏 如狂風驟雨快速跑動 無Kissin 96 基本按節奏強調每小節第一拍,上下句音量對比明顯無Arrau 94 結尾漸慢 左手歌唱性強,右手靈巧 有XX-XXI Brendle 100 嚴格按照節奏 和弦飽滿有力 無Gilels 110 基本按節奏 和弦線條感強,聲音較柔和 無Kissin 102 基本按節奏堅定有力,跑動聲部推動感明顯,強調第三拍無Arrau 108 基本按節奏 中等音量 有XXII Brendle 104 結尾漸慢 堅定飽滿 無Gilels 108 基本按節奏 堅定飽滿 無Kissin 94 基本按節奏 堅定飽滿 無Arrau 100 基本按節奏 堅定飽滿 無XXIII Brendle 82 嚴格按節奏 極弱聲的 有Gilels 58 基本按節奏 聲音飽滿,突出重復音線條 有Kissin 60 第一拍旋律音稍有延長極歌唱的,突出第一拍,節奏自由無Arrau 62 慢起,結尾漸慢音色飽滿 無XXIVXXV Brendle 90-92 按節奏 弱聲的 無Gilels 136-100按節奏變奏24短促有力,變奏25聲音柔和,左手為較長斷奏無Kissin 150-118按節奏 兩個變奏均短促有力,極富節奏感 無Arrau 106-76 按節奏兩個變奏均為較長的斷奏,聲音柔和無XXVIXXVII Brendle 90 嚴格按照節奏 音色質樸,不過分的強 無Gilels 108-114嚴格按照節奏 聲音沉穩有力 無

XXVIXXVII Kissin 118-120嚴格按照節奏聲音尖銳有力,充滿激情,富有爆發力無Arrau 90-94 嚴格按照節奏 音色圓潤,不過分的強 無Brendle 78 嚴格按照節奏 聲音柔和歌唱 有Gilels 84 結尾漸慢 聲音柔和歌唱 有Kissin 100 結尾漸慢 聲音明亮流暢 有Arrau 80 結尾漸慢 聲音柔和歌唱 有XXVIII Brendle 94 嚴格按照節奏 分句明顯,強調每句第一個音 無無Gilels 110 嚴格按照節奏聲音富有爆發力,樂句強弱起伏明顯Kissin 120 嚴格按照節奏 聲音尖銳富有爆發力 無Arrau 100 嚴格按照節奏 音色圓潤,并無過分的強 無XXVIIII Brendle 66 嚴格按照節奏 聲音樸素簡單 無Gilels 62 結尾漸慢 富有歌唱性 無Kissin 52 按節奏 富有表情,充滿表現力 有Arrau 60 按節奏 樸素簡單 有XXX

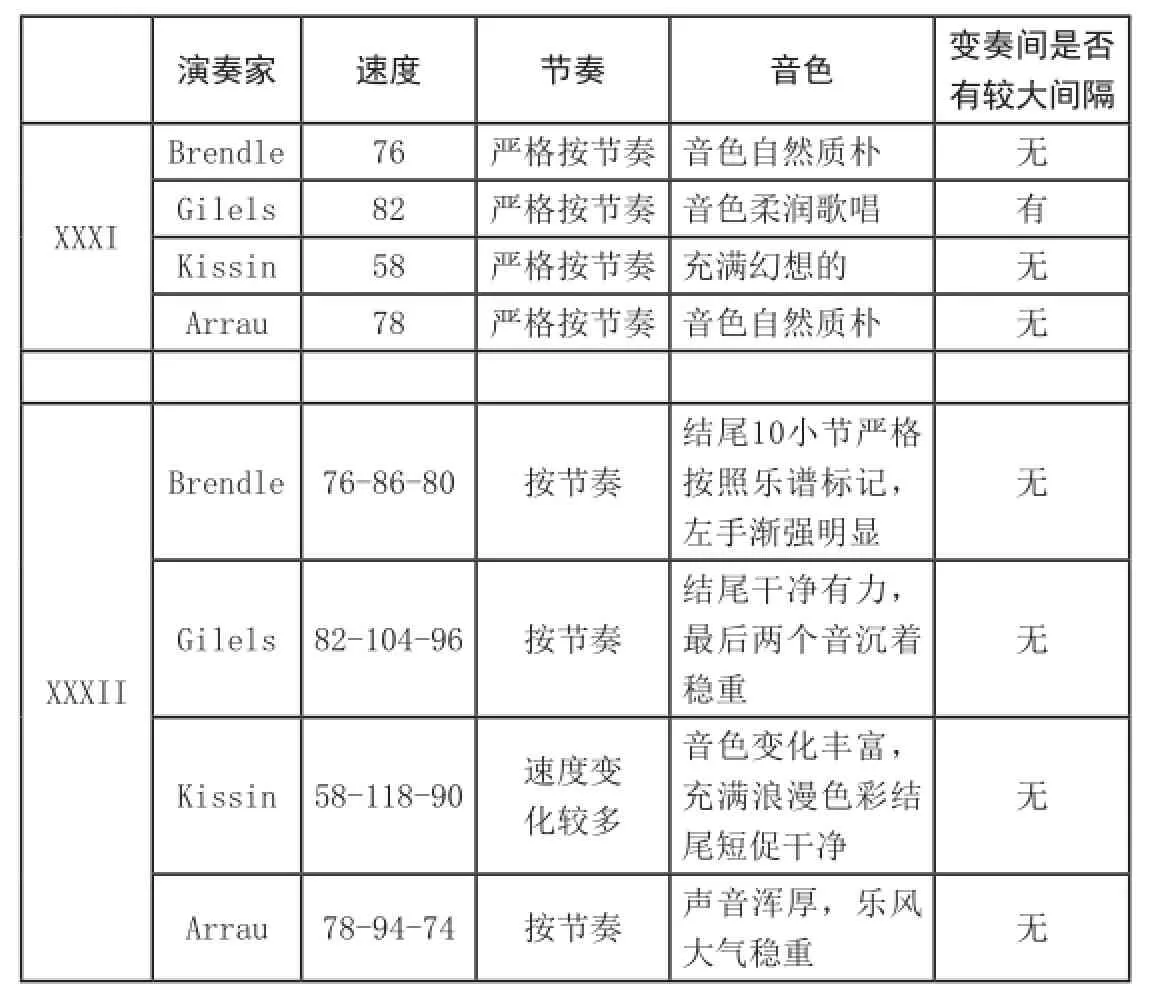

第四部分:變奏XXXI-XXXII

?

二、演奏版本評價

布倫德爾(Alfred Brendel 1931~)被認為是當今海頓,莫扎特,舒伯特,貝多芬以及李斯特作品的權威詮釋者。他是第一位錄制貝多芬鋼琴音樂全集的鋼琴家(1964年)。布倫德爾的演奏被認為是“理智的”,他認為鋼琴家的首要任務是尊重作曲家的意圖而不是表現自己加入自己對音樂的編造。他曾經說過:“I am responsible to the composer,and particularly to the piece.”他演奏的32變奏曲,如同他以往一樣,高度遵照貝多芬譜面上的具體標記,全曲對節奏和音量的把握甚是嚴格。除了貝多芬標明的變化外,布倫德爾幾乎沒有在處理上自由發揮,他演奏的貝多芬質樸簡單,樂風率真直白,能以理性嚴謹的處理方式把情感與理智結合為一體。他的演奏最侵向于古典風格,理智嚴謹,音色細膩,是維也納學派的典型代表。

吉列爾斯(Emil Gilels 1916~1985)是蘇聯鋼琴學派的代表人物之一,他的演奏觸鍵堅定有力,具有爆發力。有“鋼鐵般的觸鍵”之稱。這恰好與貝多芬精神相吻合。他演奏的32變奏曲,詩意與技巧并存,既保持了作品所需大的內在緊張度,又把音色處理得細膩優美。除了高超的技巧外,同時融入了真摯的情感,整個樂曲的音色散發出透亮的光彩。著名的德國音樂評論家凱澤曾在論及吉列爾斯時引用了哥德對貝多芬的印象:“我從未見過一位藝術家,如此濃縮,如此精力充沛,又如此內向”。

基辛(Yevgeny Kissin,1971-)作為俄羅斯鋼琴學派年輕一代的代表,演奏風格華麗而富有激情。他的演奏遵循蘇聯鋼琴學派的傳統,具有高超的技巧并具有強勁的感染力。與其他三位演奏家比較,基辛演奏的32變奏曲大膽夸張卻不失分寸。豐富的音色變化與戲劇性的速度轉換無不將這首熟悉的作品演繹得頗有新意。我們既能聽到猶如狂風驟雨般的吶喊,也能感受到那仿佛來自內心深處的寧靜。他使其超凡的演奏技術獻身于音樂,并融入他的音樂品味和理解,用嶄新的方式再現了這首作品的力量與優美。

克勞迪奧·阿勞(Claudio Arrau,1903-1991),是公認的二十世紀最偉大的鋼琴家之一。并被認為是二十世紀貝多芬作品的權威詮釋者。這不僅是由于他極具說服力的師承關系,他曾師從的馬丁-克勞澤曾是李斯特的學生,因此阿勞繼承了貝多芬-車爾尼-李斯特到馬丁克勞澤的鋼琴演奏傳統,更是因為他對貝多芬的是深入研究。阿勞參與監督皮特斯版貝多芬鋼琴奏鳴曲的編訂與出版。阿勞的演奏嚴格的忠于原譜,通過豐富的音色變化和絢麗的演奏技巧將純正的古典風格與深刻的情感融合一體。在他的早期演奏中,阿勞的演奏速度偏快,技巧卓越,他所演奏的伊斯拉美和李斯特的帕格尼尼練習曲就是此類型的典型代表,然而,中年以后他演奏的速度變慢,演奏風格變得更加嚴謹而個性化,但卻氣勢磅礴。從我們選取的錄音中,就可以發現這一演奏特點:在大部分變奏速度的選擇上,阿勞都比其他演奏家較慢,在變奏末尾選擇使用漸慢的數量也較其他人更多。并且選擇比較中庸的音量。

整體看來,德奧學派的演奏更崇尚理性的演奏,嚴格尊重音樂作品本身及其內在結構,注重對音樂內在的思考,力爭通過演奏真實,客觀的再現音樂作品。相較而言,蘇聯學派則更關注音樂的性格及表現。在保持作品古典主義性格的同時結合個人的豐富情感極力表現作品。注重每一個音樂性格的表達。個人情感對作品的詮釋在俄羅斯學派的演奏中占有相當重要的地位。

三、結語

通過圖表橫向比較及綜合分析,我們對這四個演奏版本有了較直觀的了解。雖然他們的演奏風格各異,但他們都是基于對原作品的分析與學習,從而形成了自己的演奏風格。因此,當我們在學習這首作品時,在解剖分析了作品的各種因素之后,加之對不同版本的演繹進行分析學習,從中得到多種演繹方式,以此對自己的演奏起到積極的幫助。

[參考文獻]

[1] 錢仁康,錢亦平.音樂作品分析教程[M].上海∶上海音樂出版社,2011.

[2] 于潤洋.西方音樂通史[M].上海∶上海音樂出版社,2007.

[3] 趙曉生.鋼琴演奏之道[M].上海∶上海音樂出版社,2013.

[4] 列維斯·洛克伍德著,劉小龍譯.貝多芬∶音樂與人生.北京∶中央音樂學院出版社,2011.

——貝多芬和鋼琴