攀枝花組織召開涉林環保工作推進會

2021-12-24 13:44:57張麗

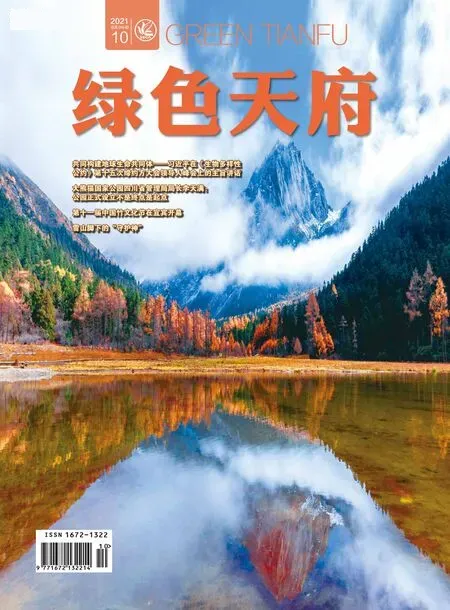

綠色天府 2021年10期

關鍵詞:生態

近日,攀枝花市委常委、市直機關工委書記李仁杰,組織召開攀枝花市涉林生態環境保護工作推進會,各縣(區)政府、市級相關部門負責人,縣(區)林業主管部門、自然保護地管理機構主要負責人參加會議。

會議指出,要堅定不移貫徹落實習近平生態文明思想,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,切實增強做好生態環境保護工作的責任感和自覺性,主動作為,突出重點,實事求是,扎實開展迎接第二輪中央生態環境保護督察工作。

李仁杰強調,林業工作與生態環境保護息息相關,是中央生態環境保護督察重點關注領域,各縣(區)政府、市級相關部門要高度重視,提高政治站位,協同配合,形成合力,共同抓好涉林生態環保問題整改。一是突出工作重點。全面梳理自然保護地違規開發、毀林開墾、違法違規侵占林地、野生動植物保護、森林草原防滅火、森林防疫、林長制落實落地等重點生態保護問題,抓好涉林生態問題整改,通過解決重點問題帶動解決一般問題,從而解決全面問題。二是組織開展“回頭看”。對2017年以來,各級督察檢查組反饋的涉林問題以及信訪舉報問題整改情況開展“回頭看”,全覆蓋排查林業領域存在的生態環境問題,對反彈的老問題和發現的新問題,要建立問題臺賬,制定整改方案、明確整改措施,落實整改責任,高標準完成整改,確保整改工作成效。三是嚴格落實工作要求。主要領導帶頭抓,分管領導親自抓,把工作責任落實到最末端。堅持實事求是,嚴禁弄虛作假,敢于啃涉林生態環境問題“硬骨頭”,完善工作檔案資料,為迎接第二輪中央生態環境保護督察工作交上滿意答卷。

猜你喜歡

保健醫苑(2021年7期)2021-08-13 08:48:02

學生天地(2020年36期)2020-06-09 03:12:30

小學科學(學生版)(2020年5期)2020-05-25 07:11:32

小學科學(學生版)(2020年4期)2020-05-21 07:30:46

小學科學(學生版)(2020年3期)2020-03-25 13:31:22

貴茶(2019年3期)2019-12-02 01:46:32

鄉村地理(2018年3期)2018-11-06 06:51:02

茶葉通訊(2017年2期)2017-07-18 11:38:40

河北城市研究(2015年4期)2015-08-23 11:53:06

浙江工商大學學報(2015年6期)2015-03-01 02:56:40