生態(tài)視域下班級文化的生態(tài)內(nèi)涵、特征和功能

張曉文(西北師范大學教育學院,甘肅蘭州730070)

?

生態(tài)視域下班級文化的生態(tài)內(nèi)涵、特征和功能

張曉文

(西北師范大學教育學院,甘肅蘭州730070)

[摘 要]把生態(tài)學原理和方法運用到教育研究領域,對班級文化的生態(tài)建設具有方法論意義。班級文化生態(tài)系統(tǒng)是教育生態(tài)系統(tǒng)的子系統(tǒng),由班級自然生態(tài)環(huán)境、社會生態(tài)環(huán)境和規(guī)范生態(tài)環(huán)境構(gòu)成,具有平衡與失衡之間的可持續(xù)性、適應與發(fā)展之間的和諧性、共生與競爭之間的創(chuàng)造性、環(huán)境與師生之間的主體性等生態(tài)特征。班級生態(tài)文化在班級生態(tài)環(huán)境中發(fā)揮著四種功能:教育濡化功能、協(xié)同創(chuàng)新功能、主體個性化功能、進化規(guī)范功能。

[關(guān)鍵詞]教育生態(tài)系統(tǒng) 班級文化 生態(tài)特征 功能

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2016.04.025

在社會生態(tài)系統(tǒng)中,文化是一個獨特的構(gòu)成要素。作為人類長期生活實踐活動的積淀成果,文化滲透于各個社會子系統(tǒng)之中。特別是在教育生態(tài)系統(tǒng)中,文化是教育教學過程中的教育資料的構(gòu)成要素[1]。學校文化生態(tài)系統(tǒng)是教育生態(tài)系統(tǒng)的一個子系統(tǒng),因此,班級文化生態(tài)系統(tǒng)是學校文化生態(tài)系統(tǒng)中的更小子系統(tǒng)。伴隨著我國教育事業(yè)的飛速發(fā)展,教育問題和危機也在不斷涌現(xiàn),社會現(xiàn)實和教育面臨的挑戰(zhàn)讓我們不得不用全新的視角和研究方法來解決教育中存在的問題。班級文化是教育問題的一面鏡子,對其建設必須予以重新審視,有必要運用系統(tǒng)觀、聯(lián)系觀、平衡觀、動態(tài)觀等觀念重新思考班級文化建設中的生態(tài)環(huán)境和以及生態(tài)主體各要素之間的內(nèi)在關(guān)系。

一、班級文化的生態(tài)內(nèi)涵

(一)文化與班級文化的理解

“文化”(culture)一詞源于拉丁文“cultura”,而后者又是由“cultus”一詞演化來的。這兩個詞都與耕作、培養(yǎng)、教育、敬神等活動有關(guān)。也就是說,從文化一詞的詞源學意義來看,文化含有人類物質(zhì)活動和精神活動的兩個方面的內(nèi)涵[2]。

最早的文化定義是英國學者泰勒于1871年在其所著《原始文化》一文中提出來的:文化“是一個復雜的整體,它包括知識、信仰、藝術(shù)、道德、法律、風俗以及作為社會成員的人所具有的其他一切能力和習慣”[3]。1952年,美國學者克羅伯和克拉克洪對文化的解釋則更為全面:“文化是指借助符號獲得有關(guān)交流的各種明確的和模糊的行為模式,它構(gòu)成了人類群體的各項成果,包括物化的成就。文化的基本核心是傳統(tǒng) (即經(jīng)過歷史的演變和選擇而保留下來的)觀念,尤其是附屬于觀念的價值。文化系統(tǒng)一方面是行為產(chǎn)品,另一方面又是構(gòu)成遠期行為的必要條件。”[4]我國學者袁振國將文化定義為:“文化是與自然和先天相對應的一種概念,是人類在改造自然、社會和自我過程中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富和精神財富的總和。”[5]

對文化概念理解的差異性導致對班級文化含義的界定眾說紛紜。班級文化是文化系統(tǒng)中較小的子系統(tǒng)。李學農(nóng)在《中學班級文化建設》一書中對班級文化的界定頗最具代表性:“關(guān)于班級文化,有廣義和狹義兩種理解。廣義是指班級生活中的一切文化要素,狹義是指班級全體成員共同創(chuàng)造出來的獨特文化。在中學班級文化建設的問題上,兩種理解都是必要的。從廣義來理解班級文化,我們可以把握班級生活中一切影響班級成員發(fā)展的班級文化因素;從狹義來理解,我們可以把握住班級文化建設的核心。”[6]對文化以及班級文化概念的分析和理解,有助于我們在生態(tài)視野下探討班級文化的深層次內(nèi)涵。

(二)生態(tài)視野下的班級文化內(nèi)涵

1932年,美國教育學者沃勒在《教學社會學》一文中中提出了“課堂生態(tài)學” (ecology of classroom)的概念。1976年,美國學者克雷明在其著作《公共教育》(Public Education)一書中正式提出了“教育生態(tài)學” (ecology of the School)的概念。國際教育評價協(xié)會主席胡森對教育生態(tài)學的研究思路,特別是對克雷明的教育生態(tài)思想予以高度評價:“過去的教育研究將注意力集中在個別兒童及經(jīng)歷和學校成績上,而現(xiàn)在則已轉(zhuǎn)向研究構(gòu)成兒童成長的教育環(huán)境的一系列因素。”[7]這一評價揭示出了在教育生態(tài)學的研究領域,可以運用生態(tài)學的原理與方法研究教育現(xiàn)象和教育問題,及存在于教育生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)中的各生態(tài)環(huán)境因子之間的內(nèi)在聯(lián)系及其規(guī)律。生態(tài)系統(tǒng)指一定地域或空間內(nèi)生存的所有生物與環(huán)境互相作用的具有能量轉(zhuǎn)換、物質(zhì)循環(huán)代謝和信息傳遞功能的統(tǒng)一體[8]。生態(tài)系統(tǒng)是有邊界、范圍、層次的系統(tǒng),是相互聯(lián)系和制約的整體系統(tǒng)。在生態(tài)系統(tǒng)環(huán)境中,生物與非生物、生態(tài)環(huán)境各因子之間,生態(tài)子系統(tǒng)與母系統(tǒng)之間等都處于互相聯(lián)系、互相依存、互為因果的生態(tài)鏈體系之中。社會生態(tài)系統(tǒng)由人文化的自然生態(tài)環(huán)境、社會生態(tài)環(huán)境和規(guī)范生態(tài)環(huán)境 (即廣義的文化環(huán)境)構(gòu)成。學校生態(tài)系統(tǒng)是教育生態(tài)系統(tǒng)的子系統(tǒng),班級文化生態(tài)系統(tǒng)是學校生態(tài)系統(tǒng)的較小子系統(tǒng)。整個生態(tài)系統(tǒng)處于相互聯(lián)系、相互依存、環(huán)環(huán)相扣的生態(tài)鏈體系中。因此班級文化生態(tài)系統(tǒng)的研究也應從自然生態(tài)環(huán)境、社會生態(tài)環(huán)境和規(guī)范生態(tài)環(huán)境三方面展開。

生態(tài)視野下班級文化的生態(tài)內(nèi)涵是指在班級文化系統(tǒng)中,以生態(tài)學的系統(tǒng)觀、平衡觀、聯(lián)系觀、動態(tài)觀等觀念來考察班級文化的自然生態(tài)環(huán)境、社會生態(tài)環(huán)境和規(guī)范生態(tài)環(huán)境,研究班級生態(tài)環(huán)境與不同層次生態(tài)主體間的相互關(guān)系與作用機理。

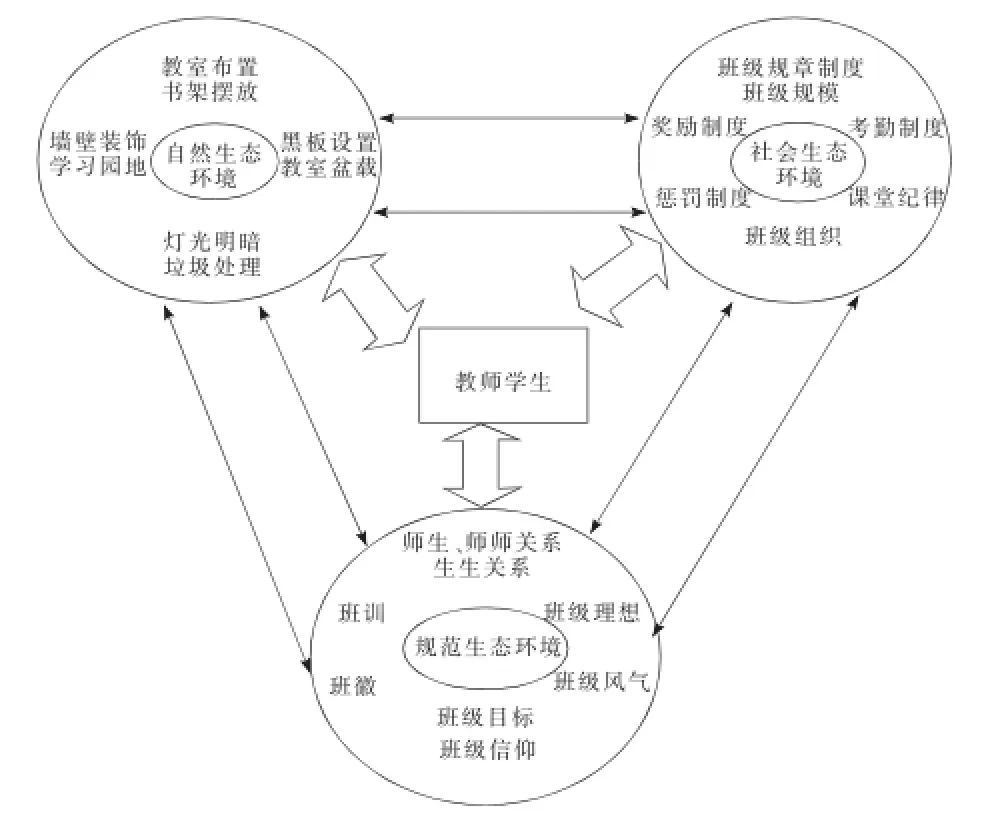

班級文化生態(tài)系統(tǒng)包括自然生態(tài)環(huán)境、社會生態(tài)環(huán)境和規(guī)范生態(tài)環(huán)境 (圖1)。(1)班級的教室布置、書架擺放、墻壁裝飾、學習園地的開設等方面屬于自然生態(tài)環(huán)境。班級自然生態(tài)環(huán)境是學生和教師進行教育、教學活動的重要場域。 (2)班級社會生態(tài)環(huán)境包括班級規(guī)模、班級獎懲制度、班級正式與非正式團體組織等,是班級文化融入社會文化、社會組織制度、核心價值觀的必要途徑,對班級文化建設起到積極的引導作用。(3)班級文化中的師生、師師和生生之間的關(guān)系及班訓、班徽、班歌、班級目標等構(gòu)成了班級的規(guī)范生態(tài)環(huán)境。班級規(guī)范生態(tài)環(huán)境是班級文化建設中的核心部分,是班級文化持久發(fā)展的內(nèi)在動力。教師和學生是班級生態(tài)系統(tǒng)中的生態(tài)主體;師師、師生和生生三種生態(tài)鏈因子構(gòu)成了班級生態(tài)系統(tǒng)中的主導者,通過三種生態(tài)因子之間的物質(zhì)循環(huán)、能量流動和信息傳遞完成了各生態(tài)因子之間的相互聯(lián)系、相互作用,實現(xiàn)了班級文化生態(tài)系統(tǒng)有機合理的平衡和運轉(zhuǎn)。

圖1 班級文化生態(tài)系統(tǒng)中三種生態(tài)環(huán)境及其生態(tài)主體之間的作用關(guān)系

二、班級文化的生態(tài)特征

(一)平衡與失衡之間的可持續(xù)性

在自然生態(tài)中,生態(tài)平衡 (ecological balance)是指一定時間內(nèi)生態(tài)系統(tǒng)中的生物與環(huán)境之間、生物各個種群之間,通過能量流動、物質(zhì)循環(huán)和信息傳遞,使它們互相間達到高度適應、協(xié)調(diào)和統(tǒng)一的狀態(tài)[9]。當生態(tài)系統(tǒng)中各因子受外界環(huán)境因子的作用與影響超過本生態(tài)系統(tǒng)自身適應與調(diào)節(jié)的能力時,就會引起生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的變化,達到一定程度時整個生態(tài)系統(tǒng)就會處于失衡狀態(tài)。班級文化生態(tài)系統(tǒng)中自然生態(tài)環(huán)境、社會生態(tài)環(huán)境和規(guī)范生態(tài)環(huán)境三種環(huán)境因子內(nèi)部以及它們之間的關(guān)系,班級文化生態(tài)主體——師生、師師和生生之間的關(guān)系等這一系列生態(tài)關(guān)系鏈的良好運轉(zhuǎn)是班級文化生態(tài)系統(tǒng)平衡與否的關(guān)鍵所在。平衡與失衡是生態(tài)運動過程互相作用、彼此聯(lián)系的運動狀態(tài)。要在班級文化生態(tài)系統(tǒng)中保持良好的可持續(xù)性,就要實現(xiàn)班級文化生態(tài)系統(tǒng)中三種環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

(二)適應與發(fā)展之間的和諧性

生態(tài)學中的適應與發(fā)展是生態(tài)化過程中相互聯(lián)系、相互影響的兩個方面。班級文化生態(tài)系統(tǒng)中的“適應”指的是班級生態(tài)主體,即教師與學生對班級自然生態(tài)環(huán)境、社會生態(tài)環(huán)境和規(guī)范生態(tài)環(huán)境的適應程度,包括生態(tài)主體通過改變環(huán)境,使環(huán)境有利于自身存在的層面;也包括生態(tài)主體通過提高自身的學習能力、文化程度、心理調(diào)適等等,促使自身適應班級文化生態(tài)環(huán)境。班級文化生態(tài)系統(tǒng)中的“發(fā)展”是針對班級文化生態(tài)主體 (教師與學生)在其與三種生態(tài)環(huán)境的互動作用過程中,自身的學習能力與學習方法、教師的專業(yè)化水平等方面發(fā)生改變的過程。各種生態(tài)主體的適應與發(fā)展應處于和諧狀態(tài)。教師和學生必須適應班級文化的生態(tài)環(huán)境,在適應班級文化生態(tài)環(huán)境基礎上成為合格的教師和優(yōu)秀的學生。

(三)共生與競爭之間的創(chuàng)造性

共生與競爭主要是指不同教育生態(tài)主體之間的相互關(guān)系。共生是指班級文化系統(tǒng)里兩種不同生物主體之間任何形式的共同生活,它們享有共同的生存生活空間,包括所有各種形式的互相作用,甚至是競爭。共生與競爭同時存在于教育生態(tài)系統(tǒng)中,互相作用和影響,是一對矛盾的統(tǒng)一體。共生與競爭在班級文化生態(tài)系統(tǒng)中具體包括:(1)不同班級文化生態(tài)系統(tǒng)之間的共生與競爭,產(chǎn)生于生態(tài)環(huán)境之間和生態(tài)主體之間。(2)同一班級文化生態(tài)系統(tǒng)之間的共生與競爭。在共生與競爭之間最重要的是如何讓班級文化的建設保持創(chuàng)造性,創(chuàng)造創(chuàng)新是班級文化建設的內(nèi)核和班級持久發(fā)展的動力。無論是不同班級文化生態(tài)系統(tǒng)還是同一班級文化生態(tài)系統(tǒng)之間的共生與競爭,都必然要運用創(chuàng)造性思維進行創(chuàng)造性地存在與進化。

(四)環(huán)境與師生之間的主體性

馬克思曾深刻地指出:“動物和它的生命活動是直接統(tǒng)一的。動物不把自己同自己的生命活動區(qū)別開來,它就是這種生命活動。人則使自己的生命活動本身變成自己意志和意識的對象。他的生命活動是有意識的。”[10]在生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)中,人同樣是自己意志的主體。人的主體性體現(xiàn)在人與自然、人與社會、人與自身的三重關(guān)系之中,教育生態(tài)系統(tǒng)也是如此。在班級文化生態(tài)系統(tǒng)中,實現(xiàn)生態(tài)主體(教師和學生)的主體性有兩種方式——教育和自我教育。蘇聯(lián)著名教育家蘇霍姆林斯基在《教育與自我教育》中指出: “真正的教育是自我教育”。落實班級文化建設的主體性,其生態(tài)主體——教師和學生都必須進行自我教育,也只有通過自我教育才能體現(xiàn)生態(tài)主體的自主性和獨立性。教師在班級文化的構(gòu)建中是教育者和引導者,而教師專業(yè)化發(fā)展和主體性的實現(xiàn)同樣也離不開自我教育。學生個人自由、獨立、創(chuàng)造、進取等主體意識的培養(yǎng)也需要其形成自我教育的能力。

三、生態(tài)視野中班級文化的功能

(一)教育濡化功能

“濡化”一詞最早由美國民族學家赫斯科維茨提出,是指文化代代相傳的過程。濡化的過程就是人接受教育的過程,是人的文化習得過程,也是人走向社會化的必經(jīng)之路。班級文化系統(tǒng)中的濡化教育途徑有兩種:一是班級三種生態(tài)環(huán)境對師生的濡化教育;二是班級生態(tài)主體之間進行“米德式”(米德認為濡化有三個不同的層次,即前喻文化、并喻文化及后喻文化)的三種濡化教育。班級文化建設中,優(yōu)雅溫馨的班級自然生態(tài)環(huán)境、合理有序的班級社會生態(tài)環(huán)境和平等民主的班級規(guī)范生態(tài)環(huán)境的有機融合對師生具有潛移默化的教育作用。班級生態(tài)主體之間的三種“米德式”濡化教育包括:學生向教師學習、教師和學生的同輩人之間的相互學習、教師向?qū)W生的學習。在目前信息技術(shù)高度發(fā)達的教育環(huán)境中,后兩種濡化教育方式是目前班級文化建設應該重視的方式,教師之間的學習和互相借鑒、學生之間的互動和合作學習都有利于班級文化的構(gòu)建和提升。

(二)協(xié)同創(chuàng)新功能

班級文化生態(tài)系統(tǒng)中的創(chuàng)新是基于班級文化的生態(tài)特征——共生與競爭的互動協(xié)同發(fā)展而展開的。教師作為教育的引導者,必須有創(chuàng)新意識和創(chuàng)造性思維,能夠為學生的創(chuàng)造性學習和成長構(gòu)建合適的平臺。如在班級社會生態(tài)環(huán)境中的獎勵懲罰制度范圍內(nèi)應該設立“創(chuàng)造創(chuàng)新獎”,以利于激發(fā)強化學生的創(chuàng)造力。學生是班級文化生態(tài)系統(tǒng)中不可或缺的生態(tài)主體,在生態(tài)系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)中遵照班級目標、班級理想和自身的價值追求不斷進行創(chuàng)造性學習,培養(yǎng)自己的創(chuàng)造性思維能力,實現(xiàn)自己在生態(tài)鏈發(fā)展中的生態(tài)效應。此外,不同的班級生態(tài)系統(tǒng)在勝汰機理的影響下,會積極發(fā)揮自身文化的優(yōu)勢和班級生態(tài)功能以進行創(chuàng)造,以免在生態(tài)鏈條中墜落。

(三)主體個性化功能

班級文化建設中的個性化功能是班級生態(tài)環(huán)境的主體,即師生根據(jù)自身的生態(tài)位置以及班級文化的生態(tài)環(huán)境特征,在班級文化的建設中體現(xiàn)其自主性和個性化。教師在班級生態(tài)環(huán)境的形成、發(fā)展和成熟的不同階段引導學生在班級文化環(huán)境中由客體的“我”,轉(zhuǎn)變?yōu)閭€性化的生態(tài)主體——主體的“我”。學生在不同需求層次階段要根據(jù)身心發(fā)展特征,通過主體性的“內(nèi)化”機制,形成獨具特色的富有客體性的主體。教師和學生在生理和安全需求獲得滿足后,其更高層次的需求應得到進一步滿足。

(四)進化規(guī)范功能

進化理論認為,生物種系通過與周邊環(huán)境相互作用而適應環(huán)境[11]。班級的進化規(guī)范功能是在班級文化系統(tǒng)中,作為班級生態(tài)主體的師生在社會生態(tài)環(huán)境和規(guī)范生態(tài)環(huán)境中對自身所處環(huán)境的適應和發(fā)展。班訓、班徽、班級理念及班級的各種制度、組織都對師生之間的生態(tài)行為進行著約束和管理。教師和學生應該在班級文化建設中處于民主、平等、和諧的狀態(tài)。在班級制度的制定過程中學生也要參與,成為真正的生態(tài)主體而非制度的反應器和接收器。在班級文化生態(tài)系統(tǒng)中應構(gòu)建教師引導、學生參與制定的班級管理模式,讓班級主體成為規(guī)范制度的參與者、制定者和執(zhí)行者。有了班級個體的自由發(fā)展才能實現(xiàn)班級群體的自由進步,師生才能在班級的規(guī)范環(huán)境中全面獲得主體性的成長。

參考文獻:

[1]陳桂生.教育原理[M].上海:華東師范大學出版社,1993:34.

[2][8][9]范國睿.教育生態(tài)學[M].北京:人民教育出版社,1999:35,21,22.

[3][英]愛德華·B·泰勒.原始文化[M].杭州:浙江人民出版社,1988.

[4]Kroeber,A.L.&Kluckhohn,C.Culture:A Critical Review of Concepts and Definitions,1952:181.

[5]袁振國.當代教育學[M].北京:教育科學出版社,1999:468.

[6]李學農(nóng).中學班級文化建設[M].南京:南京師范大學出版社,1999:13.

[7]胡森.教育的目前趨勢[J].全球教育展望,1988 (03):189:.

[10]馬克思.1844年經(jīng)濟學——哲學手稿[A].馬克思恩格斯全集:第42卷[C].北京:人民出版社,1979:96.

[11]李曉文:學生自我發(fā)展之心理學探究[M].北京:教育科學出版社,2001:14.

(責任編輯:劉新才)

[中圖分類號]G637

[文獻標識碼]A

[文章編號]1005-5843(2016)04-0114-04

[收稿日期]2015-12-17

[作者簡介]張曉文 (1990-),男,山西靜樂人,西北師范大學教育學院碩士生;研究方向:教育學原理、教育科學研究方法。

The Connotation,F(xiàn)eatures and Functions of Class Culture Ecology under the Ecological Horizon

ZHANG Xiaowen

(Institute of Education,Northwest Normal University,Lanzhou,Gansu 730070,China)

Abstract:The principles and methods of ecology are applied to education field,which has significance to class culture ecology construction.Class culture ecological system is a subsystem of education ecological system,which is composed of class natural ecological environment,social ecological environment and standardized ecological environment,with the sustainability between balance and imbalance,the harmony between adaptation and development,the creativity between symbiosis and competition,the subjectivity between environment and teachers and students.Class ecological culture based on its ecological connotation and characteristic in class plays four ecological environment function:function of education immersion,collaborative innovation function,function of subject personalized,evolutionary functional specification.

Key words:education ecological system;class culture;characteristics;function