我國基礎教育課程潛能開發:一個基于西方范式的策略分析

● 焦 煒 車麗娜

?

我國基礎教育課程潛能開發:一個基于西方范式的策略分析

●焦煒車麗娜

摘要:課程潛能開發指對蘊含在課程材料中的意義和重要性的分析與挖掘,包括對課程開發者的意圖的理解、對材料實施過程中生成的學習結果的及時捕捉和教師對課程文本的多元闡釋。我國基礎教育課程潛能開發中存在著教師課程潛能開發能力不足、教師課程創生素質偏低、應試教育對課程潛能開發的影響依然嚴重等突出問題。注重課程材料的多樣化詮釋和使用、重視學術材料的轉化與課程編制、突出“教育性物質”及其“教化”功能等西方課程潛能開發策略,對我國教師順利實現新課改的目標具有積極價值。

關鍵詞:基礎教育;課程潛能;開發;策略

焦煒/蘭州大學教育學院副教授,教育學博士,主要從事課程與教學論、高等教育學的研究

車麗娜/山東師范大學課程與教學研究中心副教授,教育學博士,主要從事課程與教學論研究

“課程潛能”是指蘊含在課程材料內容中的意義和重要性,它包括課程開發者的意圖以及課程材料實施過程中生成的學習結果和教師對課程文本的不同闡釋。該詞最早由約瑟夫·施瓦布(1973)提出,之后得到本·佩雷茨(M.Ben-Peretz)的進一步發展。課程材料(教學大綱、教材或教師指南)是承載“多種能力”的重要的課堂教學資源[1],“課程”(學科或科目)是根據社會、文化、教育以及教學目的的需要而對課程材料進行的選擇、組織和轉化,是課程材料的具體化[2]。由于不同的課程設計者在價值取向上存在差異性、在語言表達上存在有限性以及在教學過程中學生個體存在明顯的差異性,使得任何課程都具有可開發的潛能。至于課程材料具有何種課程潛能,它不僅取決于教師如何使用課程材料,而且也取決于教師如何解讀具體課堂情境中課程材料的內涵。上世紀八十年代以來,西方研究者非常關注教師對課程材料的使用,探討教師如何按照自己的信仰、知識、敘事或經驗在課堂中闡釋和實施課程材料,并已經積累了大量文獻。但由于研究者傾向于將關注的重心置于具體課堂情境中教師的能動性而不是課程材料的內涵,因此這些文獻很少有課程潛能分析與開發所涉及要素的闡述。近年來,我國個別學者對課程潛能的內涵與開發原則等問題進行了初步探討[3],但總體來看,國內有關課程潛能開發的研究仍極為有限,課程潛能開發研究才開始起步。通過分析和借鑒西方不同范式的課程潛能開發的模式、策略與分析框架,可以更好地探討我國新課改實踐中課程潛能的開發問題及發展策略。

一、我國課程潛能開發的現狀與問題

我國對課程潛能開發的探討和重視始于新世紀以來的基礎教育課程改革。2001年,我國新一輪基礎教育課程改革正式啟動,教育部頒發的《基礎教育課程改革綱要(試行)》在初步構建了具有中國特色的基礎教育課程體系的同時,也對教師的主體價值、地位和課程潛能開發給予了高度關注。教師作為課程實施的主體,富有想象力地對課程潛能加以發掘和運用,是新時代課程發展賦予教師的神圣使命。課程潛能的開發,需要教師在課程實施之前對課程內容進行拓展、整合、創生或超越等智慧性的加工,以實現對教材的創造性使用。這種開發是教師對課程文本內容的超越,是教師針對具體的教學情境、學生的認知特點和自己的教學風格等因素進行的“再設計”,是教師教學智慧的重要體現。目前,我國基礎教育階段的課程標準強調:要全面提高學生素養,培養學生的創新精神、獨立思考能力和實踐能力,激發學生的想象力和創造潛能,使學生在情感、態度、價值觀等方面得到充分發展。經過多年的課程改革實踐,一線教師雖然在課程潛能開發方面進行了初步的探索和嘗試,教學觀念和教學方法有了一定的改觀,但課程潛能開發仍面臨和存在以下突出問題:

(一)教師課程潛能開發意識缺乏,課程創生素質較低

美國學者古德萊德(J.Goodlad)根據課程決策的層次將課程分為“理想的課程、正式的課程、領悟的課程、運作的課程和經驗的課程”共五大類[4],課程潛能正是蘊藏于從“正式的課程”到“領悟的課程”再到“運作的課程”的轉化過程之中,并體現了課程創生的精髓,尊重了教師對課程材料的個性化闡釋,突出了教學對既定課程材料的主動建構和多樣化展開,強調了教師在課程開發中的創造性,這也正是創生思維所應具備的核心要素。然而,在我國基礎教育現實教學生活中,一方面,外部專家對課程目標界定的精細化和課程材料實施的程序化在很大程度上限制了教師教學過程的創造性,課本的“專制化”導致教師主體性的喪失和在教育教學過程中的邊緣化;另一方面,教師對課程權威的迷信和對課程目標的膚淺理解,導致自身課程潛能開發意識缺乏,而以“教育信念與熱情”、“教師的教育知識與經驗”、“教師的教育眼光與智慧”等為核心內容的課程意識的缺乏,又必然導致課堂教學“照本宣科”和“處方化”,不但難以意識到課程材料中所蘊含的意義與價值,而且也禁錮了學生學習的主動性和探究精神。

(二)教師課程潛能開發能力不足,課程“二次開發”水平不高

課程潛能的開發和挖掘,需要教師憑借自己的教育理念、知識儲備和教學經驗,以課程標準為依據,在對既定的課程內容(或教材)進行全面和深入理解的基礎上,通過適度增刪、調整、加工、輸出以及合理選用和開發其他教學材料等手段,對課程內容或教材進行創造性和個性化的“二次開發”,從而使課程內容更好地適應具體的教育教學情境和學生的學習需求。從政策層面分析,我國基礎教育新課程改革為基礎教育教學活動提供了較大的選擇和拓展空間。新課程改革強調:“新教材更多地是為教師進行教學提供資源,需要創造性地使用,絕不能簡單地當作教條來教”[5]。然而,無論在理論探討還是在具體實踐方面,我國從事基礎教育的教師在課程潛能開發能力方面仍存在明顯的不足,在教學實踐中缺乏對新教材的全面理解、系統闡釋和深度挖掘,只是對教材進行簡單的變通和“淺加工”,對課程材料中所蘊含的意義、價值、重要性等潛能的開發大多仍停留在粗淺的層面。同時,新的教材觀也使得已習慣于傳統教學思維和教學模式的教師感到迷惑和難以適應,甚至覺得在新課程標準和新教材之間出現了一片“不確定的開闊地帶”[6]。

(三)課程評價與考試制度改革滯后,應試教育對課程潛能開發的影響依然嚴重

盡管基礎教育課程改革提出并推行“知識和能力、過程和方法、情感態度和價值觀”三維教學目標體系,但由于新課程評價與考試制度改革明顯滯后,傳統的教材觀和應試教育理念并未產生大的改變且依然是阻礙教師課程潛能開發的最大障礙。在現實教學生活中,中、高考“指揮棒”仍然在學校教育和課堂教學中發揮著核心作用,“教師講、學生聽,重知識、輕能力,重分數、輕素質”的現象仍非常普遍。在應試教育理念依舊盛行的背景下,教師的教學仍以考試為核心和目標而展開,依然在忠實地執行教學大綱和課程專家設計的課程方案,刻板地“講授”課程內容,導致課程所蘊含的精神教育、情感態度和價值觀等往往被忽略,新課程改革所提倡的促進學生發展的評價理念與目標難以落實,對學生發展的評價,特別是對學生思維過程、創造能力和情感態度的評價實際上流于形式。

二、西方課程潛能開發的主要策略

西方國家對課程潛能開發的重視和研究始于1970年代。1980年代以來,教師對課程材料的使用及課程潛能開發受到了西方學者的高度關注,相關研究逐漸增多。縱觀西方國家的課程潛能開發,其策略主要體現在以下幾個方面。

(一)注重課程材料的多樣化詮釋和使用

注重對課程材料的多樣化詮釋和使用,是西方學者極力主張和推崇的課程潛能開發思想和策略之一,其代表人物主要有本·佩雷茨和舒爾曼(Shulman)。本·佩雷茨認為,課程潛能是指具有特定來源并為達到廣泛的教育目標的全部學習經驗[7]。課程潛能既可以是論文、數據、科學報告等任何可以被課程編制者用來構建課程材料的學術材料,也可以是教科書、作業、視聽裝置等可以為教師用來設計課堂活動的有效的課程材料。其課程潛能開發思想及策略主要體現在:1.課程材料是開發者學習結果、主題、活動、教育方法等方面意圖的表達,這些方面均包含著課程和教育的潛能。然而,課程材料比課程開發者所聲稱的更“富有教育潛能”[8],因為除了課程開發者的意圖,課程潛能還包括材料實施過程中生成的學習結果和教師在分析、解讀課程材料時的不同解釋;2.作為至關重要的課程使用者之一,教師在課程使用的過程中,要著重解釋或分析材料的“意義”,該解釋可以是對廣泛的課程方案和工具的使用,包括借鑒教師過去的經驗、開發者意圖的衍生以及參考設計者意圖之外的理論觀點等。通過這一過程,教師能夠改編某個材料以運用于課堂情境,創造性地提出材料使用的獨特方式,從而使教師從“文本的專制”中解脫出來。通過富有想象力的課程潛能開發,教師也獲得了相應的課程權力[9];3.課程潛能的觀念依賴于教師和課程材料之間的相互作用,課程材料只是提供了起點,教師要在現有材料的基礎上,利用其對課程的見解、所擁有的教育學知識以及自身的專業想象力來發展自己的課程理念[10];4.教師的學科知識、能力,對課堂情境的感受,組織課程教材的經驗以及對新思想的開放態度,都有助于課程潛能的辨識,教師在其獨特的和不斷變化的課堂情境中,新的參照標準和實踐經驗會促使教師對課程材料做出不同闡釋,從而使其發現包含在課程教材中的課程潛能的可能性;5.體現在課程材料中的課程潛能的范圍、種類和豐富性,是由其內容資源、靈活性或其結構的剛性所決定的[11]。對由學生的提問、教師的洞察力等所產生的特定課堂情境的課程材料的創造性使用,為更廣闊的課程潛能提供了來源。本·佩雷茨的課程潛能開發思想旨在呼吁人們關注教師在課堂情境中對課程材料多樣化使用的可能性,她所探討的課程潛能集中于其提出的“課程解讀的第二層次”(即教師將課程材料轉換成學習經驗),而非“課程解讀的第一層次”(即課程開發者將學術知識內容轉換成課程材料)[12]。關于教師的能動性,舒爾曼及其同事在“教學推理模型”(the model of pedagogical reasoning)中也給予了高度關注和明確表達,他們從學科內容知識(content knowledge)、學科教學知識(pedagogical content knowledge)和課程論知識(curricular knowledge)三個角度推進了教師專業化學科知識(specialized subject matter knowledge)的概念化,既期望教師根據其學科內容知識批判性地解讀課程材料以確保教學計劃的要求,也期望教師通過學科教學知識將其對學科內容的理解轉化為“教學方法靈活多樣但適合學生能力和背景的形式”[13]。換句話說,教師的學科內容知識和教育學知識使其“最終超越課程文本和材料的限制”[14],課程材料因而只具象征意義。

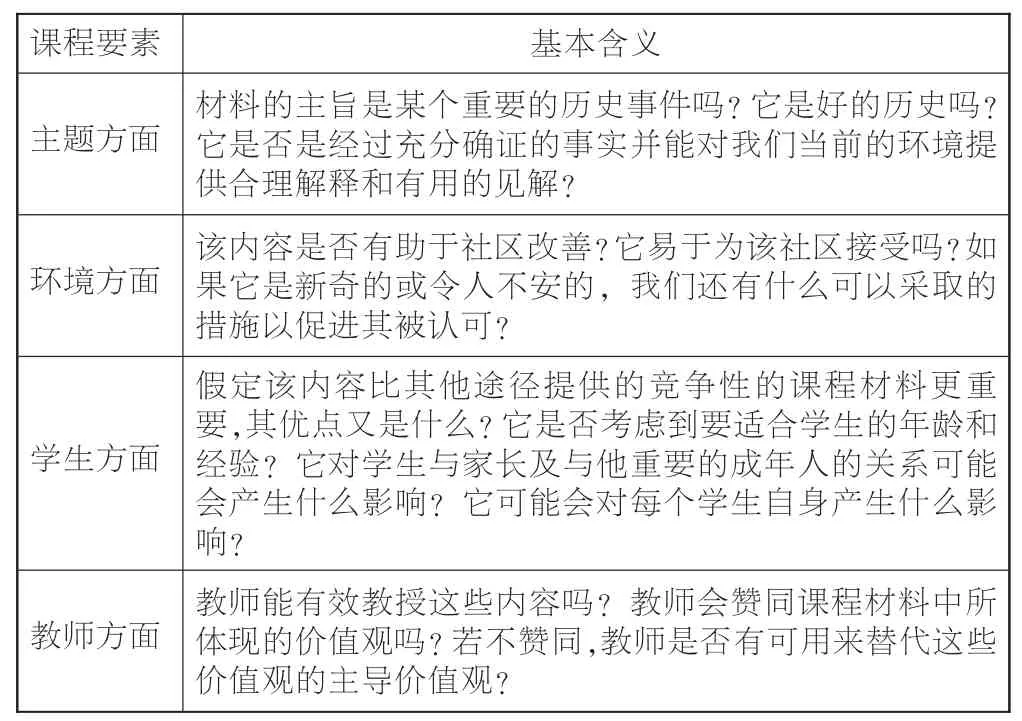

(二)重視學術材料的轉化與課程編制(curriculum making)

與本·佩雷茨關注教師在課堂層面的課程參與不同,施瓦布則專注于課堂教學之前的課程編制。在其論著《實踐3:課程的轉化》中,施瓦布論述了學術材料轉化為課程材料的過程中所涉及的因素,指出課程編制必須要將學術材料轉換成適合某個特定教學環境(學校或學區)的學校課程。施瓦布認為,學術材料也指學術內容,既可以是一條數學定理、一個科學概念或原理,也可以是一首抒情詩、一份歷史記錄或一段文學作品……。而學術材料的轉化,則應由代表五組經驗——學科主題、學習者、環境、教師和課程編制——的課程審議團體共同推進,并平等地考慮學科主題、學習者、教師和環境四個基礎。在施瓦布看來,課程潛能內在于為了學生的成長和發展的學術內容中。為了揭示這些潛能,他將學術內容劃分為三個“面向”:一是由內容傳達的“主旨(purport)”,一個短篇故事的主旨可以是一個道德困境,它可能會給予學生道德發展的機會;二是有關派生學術內容的“原始學科”,它是“使一系列原則、方法和問題連貫起來的方式,以便為早期的一大堆知識賦予秩序和意義”。施瓦布指出,通過對這些原則、方法和問題的學習,學生就具有了批判性思維、道德推理和慎思的基礎;三是關于某些“通路學科”(access disciplines),它是揭示學術內容復雜性的關鍵因素,這可使內容開啟于不同類型的問題、不同的角度或不同的思維方式之下。施瓦布強調,課程潛能正是蘊含于這些學術內容之中,以上每個面向都有其自身的教育意義和重要性,因而具有自己“豐富的課程潛能”[15]。至于如何確定一份學術內容中蘊含的課程潛能,施瓦布認為需要在以上三個方面的觀點下分析教育的意義和重要性,而要將某個特定的學術內容納入課程,則要根據其課程潛能和“四大課程要素”來決定(表1)[16]。施瓦布對學術內容的劃分,表達了他對具有課程潛能的學科內容加以概念化或進行建構的方式,而這種方式屬于將教育意義、教育的重要性或課程潛能“滲透”到課程內容之中的“內容理論”(theory of content)。

表1四大課程要素及其基本含義

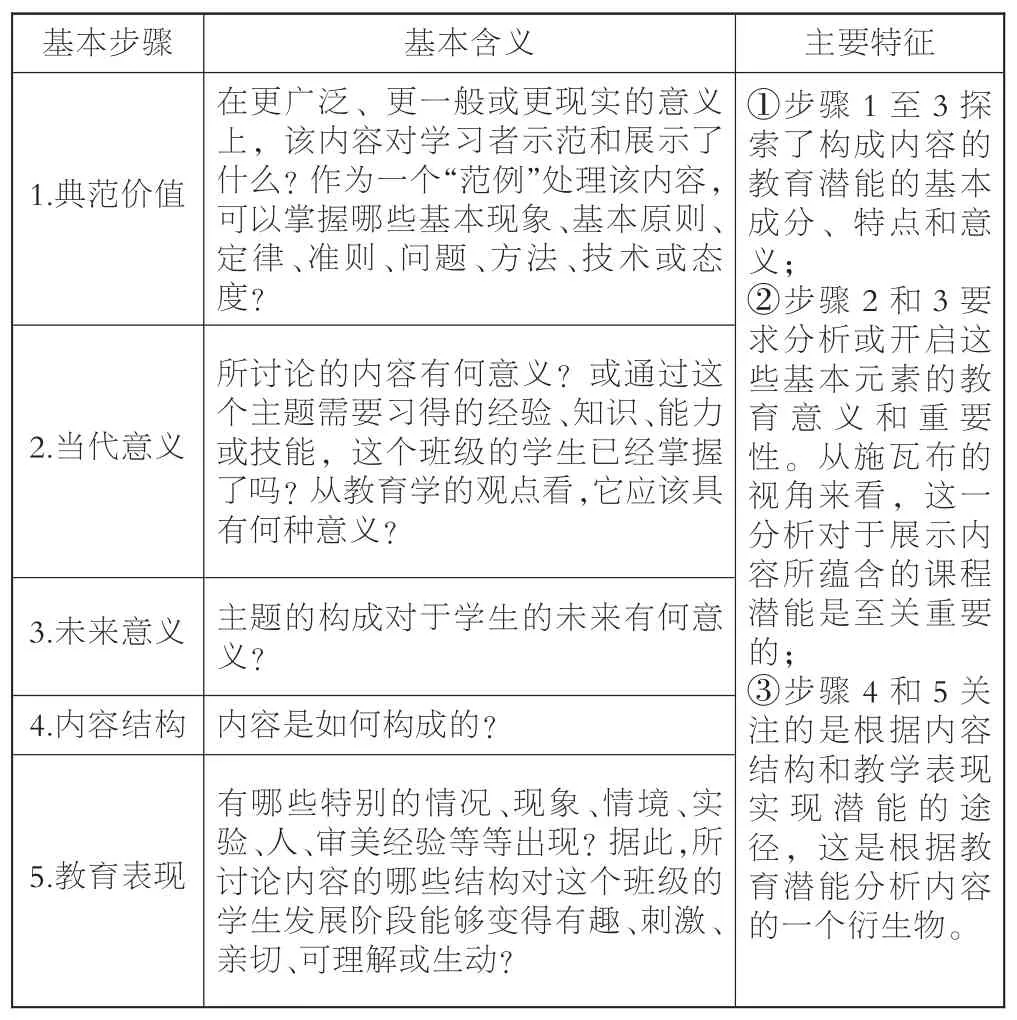

(三)突出“教育性物質”及其“教化”功能

對“教育性物質”選擇、組織及其“教化”功能的重視,集中體現在德國教學論傳統之中。德國教學論傳統中的教化即所教授的內容,它包括一組集中于學習者心智形成、能力展現、靈敏性發展的教育目標和價值觀。教育內容是由大量可獲得的知識、經驗和智慧等有助于教化的“教育性物質”組成的,這些“教育性物質”在經過特殊的選擇和組織后用于“教化(Bildung)”[17]。“教育性物質”構成了內容中蘊含的教育潛能,教育內容憑借其教育性物質,對人的心智形成具有“造型潛能”或“潛在的價值負載效果”[18]。霍普曼(Hopmann,2007)指出,德國教學論(Didaktik)傳統已發展成為對課堂情境中的課程潛能進行分析和開發的重要框架,但很大程度上在英語國家還不為人所知。和美國的傳統不同,在德國教學論中,教學不是被理解為向學習者傳遞大量“具體化”的知識和技能,而被認為是學習者和內容之間“卓有成效的邂逅”[19]。德國教學論傳統認可基于國家或集中化的課程編制的作用,這一傳統提供了一個關于教學和學習的思維方式,即關注教師在完備的國家課程內解讀和實施內容的重要性[20]。在該課程框架中,教師在解讀國家規定的課程時具有高度的專業自治權,被認為是具有“教化”思想和德國教學論思維方式、在國家課程框架內工作但不受其控制的反思性專業人員[21]。德國教學論傳統中的“教育性物質”思想與施瓦布的“三個面向”思想相適應,兩者都是用來揭示內容所蘊含的教育潛能。所不同的是,施瓦布的研究集中于將學術內容轉化為課程材料的過程,而德國教育學家克拉夫基(Klafki)的研究則集中于在課堂中將課程內容轉化為課程潛能和課堂經驗,并提出了探索課程潛能的五大步驟(表2)。[22]

表2課程潛能探索的步驟、含義與特征

總之,在德國教學論中,課程潛能的思想是與人文教育(即教化)緊密關聯的,對課程潛能的開發主要限于何種內容潛能有利于“教化”以及如何實現這種潛能,其核心在于培養個體的心智和道德能力。

從以上西方課程潛能開發的三種主要策略來看,無論是本·佩雷茨倡導的“課程材料的多樣化”、施瓦布提出的“三個面向”,還是德國教學論推崇的“教育性物質”的選擇,注重對課程材料的選擇、組織、轉換和運用是其共同的取向與特征,但其側重點有所不同。本·佩雷茨更為關注課堂教學和材料實施過程中生成的學習結果和教師在分析、解讀課程材料時的不同闡釋,強調課程材料的多樣化詮釋、使用和教師的課程權力。正如維爾納(Werner,1993)所言,本·佩雷茨對課程的解釋注重與教學計劃有關的實踐興趣,并受到即時的課堂材料使用的推動[23];施瓦布則以學術材料為基礎,通過學術材料中可開啟教育意義和重要性的基本要素來構建學術內容,重點關注學術材料轉化為課程材料的過程中所涉及的因素,強調課程編制必須要將學術材料轉換成適合某個特定教學環境的學校課程;而德國教學論對課程潛能的開發主要限于何種內容潛能有利于“教化”,強調以大量可獲得的知識、經驗和智慧等有助于教化的“教育性物質”為基礎構建教育內容,重點關注個體心智和道德能力的培養。

三、基于西方范式的我國基礎教育課程潛能開發策略分析

由西方課程潛能開發的分析可以看出,西方國家在課程潛能開發方面非常注重課程材料的多樣化詮釋和使用、重視學術材料的轉化與課程編制、突出“教育性物質”及其“教化”功能,提出了“課堂情境模式”、“學術材料轉換模式”和“教化模式”等多種模式。反觀我國基礎教育課程潛能開發的現狀,不僅存在教師課程潛能開發意識缺乏、課程潛能開發能力不足、課程“二次開發”水平不高等突出問題,而且仍受到課程評價與考試制度等多種因素嚴重影響。對此,應積極借鑒西方課程潛能開發的模式與策略,有效提升我國基礎教育課程潛能開發的層次與水平。

(一)強化教師課程潛能開發意識,提升教師課程創生素質與能力

教師是課程潛能的發現者和創造者。而課程潛能開發的狀態和水平,主要取決于教師課程潛能開發的意識和能力。德國教學論的“教化”模式強調,課程潛能開發的核心在于培養個體的心智和道德能力,而教師被認為是具有“教化”思想、在國家課程框架內工作但不受其控制的反思性專業人員,在解讀國家規定的課程時具有高度的專業自治權。同時,在西方課程潛能開發的模式與策略中,無論是本·佩雷茨所強調的“教師的學科知識、能力和對課堂情境的感受”、“教師在課程使用過程中對材料意義的解釋或分析”,還是施瓦布所提出的“三個面向”以及德國教學論傳統對“教育性物質”的開發,均強調了教師課程潛能開發的意識與能力。首先,課程從“理想的課程”和“正式的課程”的“應然狀態”走向“領悟的課程”、“運作的課程”和“經驗的課程”的“實然狀態”,需要教師對課程材料進行“二次開發”或“再加工”,需要教師在獨特和不斷變化的教學情境中,以不同的理解和解釋批判性地使用教材,創造性地開展教學;其次,教師的學科知識、對課堂情境的感受、組織課程教材的經驗以及對待新思想的態度,直接決定著課程潛能識別和開發的水平;再次,課程潛能的開發要求教師具有較強的課程資源意識、創新意識、反思能力以及深厚的人文素養,在此基礎上創造并實施個性化的課程與課堂教學。教師作為課程實施的主體,富有想象力地對課程潛能加以發掘和運用,是新時代課程發展賦予教師的神圣使命。我國新課改明確指出,課程不只是“文本課程”,更是能被教師與學生實實在在體驗到、感受到、領悟到和思考到的“體驗課程”。新教材只是為教師的創造性教學提供的資源,在特定的教育情境中,每一位教師和學生對給定的教學內容都有其自身的理解和解讀。因此,一方面,應對教師角色的復雜性和角色扮演的挑戰性有充分的認識,在基礎教育實踐中積極探索教師角色的創新,提升教師的教育智慧,從而真正實現教師角色的轉變與超越;另一方面,應通過強化教師培訓、改革基礎教育教學評價與考試制度等手段,切實提高教師開發課程潛能的意識和能力,為教師課程潛能的開發和教學思維、教學模式的轉變創造良好的社會和制度環境,從而使“教育信念與熱情”、“教育知識與經驗”、“教育眼光與智慧”等課程意識真正滲入教學思維,融入教學過程,使課程潛能開發超越簡單、體現精髓,真正成為每一位教師的自覺思維和行動。

(二)拓展課程材料選擇視野,重視課堂情境教學

從國外課程潛能開發的理論研究和基本范式來看,課程材料在課程潛能開發過程中備受關注,涵蓋了對課程材料的理解和闡釋、課程材料的價值、課程材料的構建、教育性物質、教師和課程材料之間的相互作用以及課程材料中課程潛能的范圍、種類和豐富性等許多方面。舒爾曼等人指出,教師除了根據學科內容知識批判性地解讀課程材料,還應通過學科教學知識,將其對學術性科目(academic discipline)內容的理解轉化為“教學效力強大且適合學生能力和背景變化的形式”[24]。本·佩雷茨也指出,課程潛能既可以是論文、數據、科學報告等任何可以被課程編制者用來構建課程材料的學術材料,也可以是教科書、作業、視聽裝置等可以為教師用來設計課堂活動的有效的課程材料。本·佩雷茨也指出,分析課程材料的潛能,就是揭示不同于開發者意圖的“各種使用的可能性”,這就需要教師在對課程材料(或文本)的抉擇與利用、對課程材料改編、闡釋、與文本互動以及對文本的創造性使用的過程中,解釋或分析材料的“意義”[25]。教師的學科知識、能力,對課堂情境的感受、以及在不斷變化的課堂情境中對課程材料做出不同闡釋,均可極大拓展、深化并實現“課堂課程潛能”的開發。對由學生的提問、教師的洞察力等所產生的特定課堂情境的課程材料的創造性使用,為更廣闊的課程潛能提供了來源。然而,目前我國基礎教育教學領域對課程材料的理解與闡釋,仍受到教師對課程目標的理解、教師的主體性和創造性以及基礎教育課程目標界定等諸多因素的影響和制約,尚未超越傳統課程文本和材料的限制。因此,應從提高學生的綜合素質和能力以及促進學生全面發展的高度,進一步提升教師對課程材料的理解和認識,積極拓展課程材料的范圍和種類,豐富課程材料開發的內容、議題和途徑,通過課程材料的充分挖掘和在基礎教育教學實踐中的廣泛運用,促進學生在思想道德、能力個性和身心健康等方面的全面發展。

(三)提高課程編制水平,改革課程評價與考試制度

課程是學校為實現培養目標而選擇的教育內容,也是課程潛能開發的前提和基礎。施瓦布在其“學術材料轉換”模式及策略的論述中指出,課程編制必須要將學術材料轉換成適合某個特定教學環境的學校課程。德國教學論的“教化”模式也強調了基于國家或集中化的課程編制的作用。古德萊德等人進而指出:課程是在教育體系的不同層面被“編制”的,這些層面包括政府教育部門、教育董事會和學校。更廣義地理解,課程編制橫跨“制度性的”、“綱領性的”和“課堂的”三個情境,每一種情境下產生的課程都具有明顯的差異。從相互關系來看,三個情境之間是一種“松散的耦合”[26],每一層面均為課程內容提供了特殊意義。因此,在我國基礎教育課程改革中,應充分認識課程編制的重要性,高度重視課程內容選擇與課程潛能開發之間的關系,積極借鑒西方課程編制及課程潛能開發的經驗與策略,從“制度性”、“綱領性”和“課堂”三個層面全面認識和把握課程編制,著力提高課程編制水平,創建合理的課程體系與結構,為課程潛能開發奠定良好的課程基礎。在制度性層面,應處理好課程內容與公眾期望及教育目標之間的關系,除了向學生傳授必需的知識和技能之外,還應高度重視課程的人文教育功能,培養學生的公民意識和價值觀;在綱領性層面,應基于“制度的”、“課程的”和“教學的”多重目的進行課程內容的選擇、組織和改造;在課堂層面,應提高教師對教育目的的理解和認識,將課程內容轉化為特定教學環境下實現特定教育目的的教學活動。此外,應深刻認識和反思我國傳統課程評價理念和考試制度對基礎教育課程潛能開發的影響和制約,以考試制度改革為切入點,以促進學生全面發展為目標,徹底改變傳統應試教育的課程評價理念與方式,注重學生思維過程、創造能力和情感態度的評價,不斷完善學生發展評價體系,從而為課程潛能開發創造有利的環境和條件。

參考文獻:

[1]Cohen,D. K.,Raudenbush,S. W.,& Ball,D. L.(2003). Resources,instruction,and research [J]. Educational Evaluation and Policy Analysis,25(2):119-142.

[2]Deng,Z.,& Luke,A.(2008). Subject matter: Defining and theorizing school subjects [A]. In F. M. Connelly,M. F. He,& J. Phillion(Eds.),The Sage handbook of curriculum and instruction (pp. 66-87)[C]. Thousand Oaks,CA: Sage.

[3]王萍.從“恪守”到“超越”——對教師開發課程潛能的思考[D].南京師范大學,2007;包藹黎.教師與課程“相遇”——論課程潛能的內涵及其實現[J].太原師范學院學報(社會科學版),2006,(5).

[4]施良方.課程理論——課程的基礎、原理與問題[M].北京:教育科學出版社,2003:9.

[5]朱慕菊.走進新課程—與課程實施者對話[M].北京:北京師范大學出版社,2002:114.

[6]俞紅珍.教材的“二次開發”:涵義與本質[J].課程·教材·教法,2005,(12).

[7]江山野.課程[M].北京:教育科學出版社,1991:11.

[8]Ben-Peretz,M.(1990). The teacher-curriculum encounter: Freeing teachers from the tyranny of texts [J]. Albany: State University of New York Press.p8.

[9][10][11]Ben-Peretz,M. & Eilam,B.(2010).Curriculum Use in the Classroom [J]. International Encyclopedia of Education,(3),348-354.

[12]Ben-Peretz,M.,& Silberstein,M.(1982). Curriculum interpretation and its place in teacher education programs [J]. Interchange,13(4),47-55.

[13][24]Shulman,L. S.(1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform [J]. Harvard Educational Review,57(1),1-22.

[14]Doyle,W.(1992b). Curriculum and pedagogy[A]. In P.W. Jackson(Ed.),Handbook of research on curriculum [C]. New York: Macmillan(pp.486-516).

[15][16]Schwab,J. J.(1973). The practical 3: Translation into curriculum[J]. School Review,81,515.

[17]Klafki,W.(1998). Characteristics of critical constructive Didaktik[A]. In B. B. Gundem & S. Hopmann(Eds.),Didaktik and/or curriculum: An international dialogue(pp.307–330)[C]. New York: Peter Lang.

[18]Krüger,R. A.(2008). The significance of the concepts“elemental”and“fundamental”in didactic theory and practice[J]. Journal of Curriculum Studies,40(2),215-250.

[19]Klafki,W.(2000). Didaktik analysis as the core of preparation [A]. In I. Westbury,S.Hopmann,& K. Riquarts(Eds.),Teaching as a reflective practice: The German Didaktik tradition(pp. 139-159)[C]. Mahwah,NJ: Erlbaum.

[20]Hopmann,S.(2007). Restrained teaching: The common cores of Didaktik [J]. European Educational Research Journal,6(2),109-124.

[21]Westbury,I.(2000). Teaching as a reflective practice: What might Didaktik teach curriculum [A]. In I. Westbury,S. Hopmann,& K. Riquarts(Eds.),Teaching as a reflective practice: The German Didaktik tradition(pp.15-39)[C]. Mahwah,NJ:Erlbaum.

[22]Klafki,W.(2000). Didaktik analysis as the core of preparation [A]. In I. Westbury,S.Hopmann,& K. Riquarts(Eds.),Teaching as a reflective practice: The German Didaktik tradition(pp. 139-159)[C]. Mahwah,NJ: Erlbaum.

[23]Werner,W.(1993). Interpreting curricular potential[J]. Curriculum Inquiry,23(4),455-461.

[25]Ben-Peretz,M. & Eilam,B. Curriculum Use in the Classroom [J]. International Encyclopedia of Education(Third Edition),2010,pp.348-354.

[26]Westbury,I.(2008). The making of formal curricula: Why do states make curricula,and how?[A] In F. M. Connelly,M. F. He,& J. Phillion(Eds.),The Sage handbook of curriculum and instruction(pp.45-65)[C]. Thousand Oaks,CA: Sage.

(責任編輯:孫寬寧)