電子信息類專業創新型人才培養體系探索與實踐

肖漢光+趙明富+湯斌+宋濤+鐘年丙+羅彬彬

[摘 要]“大眾創業、萬眾創新”的國家戰略急需大量創新型人才,而高校創新型人才培養體系和模式的探索與改革尤為關鍵。可以針對電子信息類現有人才培養體系中創新能力培養不足等弊端,在人才培養體系、理論課程體系、實踐教學體系、師資隊伍、多類別畢業導向等方面進行改革,以取得良好的人才培養效果。

[關鍵詞]電磁場;電磁波;教學改革;仿真教學

[中圖分類號] G642.0 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2016)07-0026-03

電子信息類專業是理工高等院校的傳統專業,其中包括電子信息科學與技術、電子信息工程、通信工程等專業。[1] [2] [3]電子信息專業為國家輸送了大量專門人才,在社會各領域和部門發揮了越來越重要的作用。2015年國家提出“大眾創業、萬眾創新”的國家戰略,帶動了一批新的創新型、交叉型、科技型的新興產業和企業,創造了人才需求,為電子信息類專業的發展提供了新的機遇和廣闊的空間。[4] [5]為了適應電子信息產業的迅猛發展,契合企業與社會對創新人才的渴求,創新型人才的培養必須有所革新。[6] [7] [8]

本文闡述了創新型人才培養的意義,并針對現有人才培養體系中的不足,對人才培養模式、理論課程體系、實踐教學體系、教師隊伍、多類別畢業導向等方面的建設提出了一些措施。

一、電子信息類專業創新型人才培養的意義

創新型人才,是指掌握一定復合型和綜合性特征的技術(包括理論技術、經驗技術),能將專業知識和技能應用于其所從事專業的一種專門的人才類型。創新型人才是社會需求量最大、類型最多的人才,其與理論研究型人才不同的基本特征為:具有突出的創新能力、創業能力、知識綜合應用能力和實踐能力,并具有較強的語言表達能力、與人合作能力和終身學習的能力。21世紀是知識經濟時代,面對人才市場的激烈競爭,培養具有創新開發能力,符合市場需要的創新型人才成為高等教育的緊迫任務。

創新型人才是 “大眾創業、萬眾創新”的國家戰略的主力軍,而創新型人才的培養是支持這一國家戰略的重要保障。在創新和創業尤為活躍的今天,電子信息產業是創新和創業的主戰場,是振興經濟的重要增長極。該領域的產業發展急需大量的電子信息類創新型專業人才。

從當前理工高等院校的人才培養來看,盡管國家推出了一些質量工程項目,高校采取了一些措施,收到了良好的成效,但是創新型人才培養體系還未建立,培養模式還在摸索之中,整體培養質量有待進一步提高。創新型人才培養的諸多問題還有待研究和實踐,建立創新型人才培養模式有助于革新傳統人才培養模式和體系,有助于推動高等教育事業的發展。

二、電子信息類專業創新型人才培養模式與體系

(一)探索“按大類招生、分段式培養”的人才培養模式

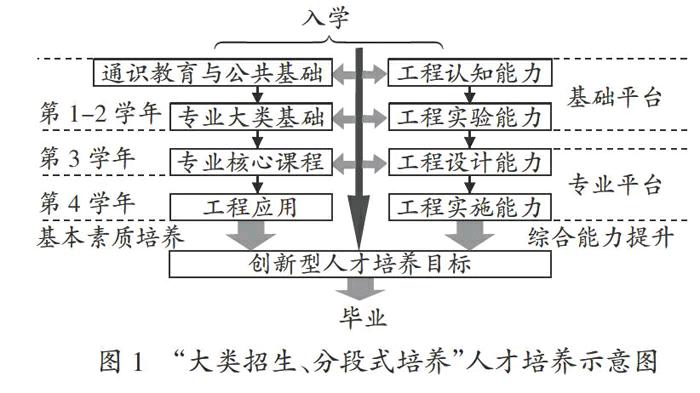

打破專業界線,滿足共性需求,首先進行兩年的大類培養,第三年根據學生志愿分專業進行一年的培養,使學生在某一技術領域形成特長,實施專才教育,體現個性需求;最后一年根據社會需求和就業情況,分流培養一年,使人才培養與行業需求相結合。該改革方式打破了傳統專業間的界限,拓寬了學生的專業面。

采取的“分段培養”模式,以“工程認知―工程實驗―工程設計―工程實施”能力培養為主線,以“基礎平臺+專業模塊”的理論教學體系和“立體式”的實踐教學體系的構建為載體,為配合“分段培養”改革試點,開展了多元化、多層面的校企合作,加強教師工程背景和企業實踐,制訂相應人才培養管理運行機制,實施“綜合性全程考試模式”等幾個方面的建設,初步探索構建出了“通才與專才相結合、共性和個性相結合、個人發展與行業需求相結合”的電子信息類創新型人才培養新體系。“大類招生、分段式培養”的人才培養模式如圖1所示。

(二)構建“基礎平臺+專業模塊+方向特色”的綜合化“多層次”課程體系

在人才培養方案中,實施“基礎平臺+專業模塊+方向特色”的理論教學體系,梳理出電子信息類專業的共性基礎,構建“基礎平臺”,打通基礎,整合課程內容,拓寬專業口徑,突出特色。

基礎平臺是通才教育平臺,按電子信息類專業設置公共基礎課程和學科基礎課程,注重教學內容的基礎性。專業模塊是專才教育平臺,以核心課程為重點,進行課程重組與整合,設置總攬電子信息類全貌的學科概論課、專業導論課等綜合化課程,增設創業課程、訂單課程,拓寬學生的學科視野和專業面,增強工程實踐能力。方向特色是指差異性教育平臺,突出本專業特長的差異性,突出與產業發展需求相契合的前瞻性,安排多門核心課程和專業選修課,突出光電傳感和光纖通信相關課程,講授科技前沿、產業發展等理論和實踐相關知識和技能。

該體系優化了現行的理論課程教學體系,解決教學中對不同類型學生的單一培養模式問題,適應了教育個性化的趨勢,增強了學生的適應能力。

(三)建立“基礎實驗+專業實驗+創新實驗”的“立體式”實踐教學體系

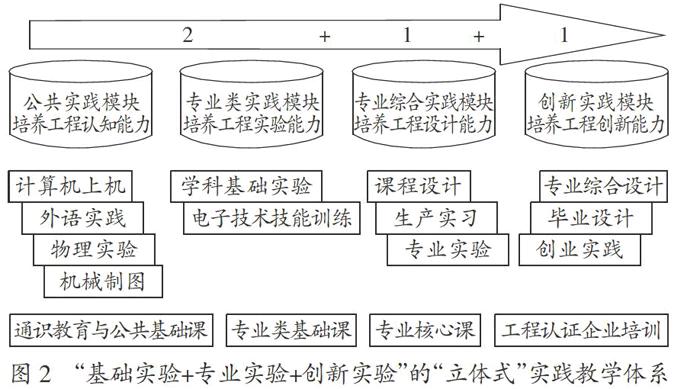

建立課內外相結合,包含實踐技能層、學科基礎層、綜合應用層、創新實踐層的實驗教學體系,為全面提升學生的工程實踐和創新能力提供了良好的平臺基礎。可以在這個系統中循序漸進地提升學生工程認知能力、工程實驗能力、工程設計能力和工程實施能力。“基礎實驗+專業實驗+創新實驗”的“立體式”實踐教學的體系構建如圖2所示。

學院的實驗中心將完成相應的實驗教學課程體系改革,共分為“基礎實驗層”、“綜合應用層”、“設計開發層”、“研究創新層”四個模塊。形成了“以培養方案為根本,輔以實踐能力培養補充方案”的培養模式,實現了“注重學生的動手能力、創新精神的培養”的目標,解決了教學中理論課程與實踐課程的結合不緊密的問題。

(四)打造“校內教師+學科專家+企業工程師”的“多主體”教育的教師團隊

通過校內外相結合、課內外相結合、理論與實踐相結合的培養方式,打造“校內教師+學科專家+企業工程師”的“多主體”授課教師隊伍。

校內教師主要承擔人才培養方案中的主體課程;學科專家主要承擔專業核心課程、導論課和方向特色課程,并指導拔尖學生的學科競賽、科研立項和科學研究;企業工程師主要承擔資格認證相對應的課程和實踐性課程。其結構如圖3所示。

(五)以“就業、考研、留學和創業”為導向的“多類別”畢業生培養

“多類別”就業群體指畢業后參加工作、攻讀碩士學位、海外留學、自主創業等類別的畢業生。寬口徑的畢業途徑有利于提高學校就業率和知名度。在人才培養方案中,應調整和增設相關的課程。大一通過專業導論課,引導學生根據自身特點和志愿定好畢業去向,并鼓勵學生選擇創新和創業通識課程;大二鼓勵學生加強對英語的學習,考托福和雅思,申請國外全額獎學金或申請留學基金委基金等;大三開設本專業重點考研課程,并安排教授或名師講課,增加考研的砝碼;大四聘請企業高級工程師講授本科生課程,宣講企業文化、產業發展、技術前沿、產品特點、生產流水線等,并安排學生進行生產實習,走出校園學習企業管理、生產加工等實踐能力和知識,為參加工作或創業做好準備。課外,要鼓勵并組織學生參加各類學科競賽、科研立項、創新創業項目等活動。

三、結束語

本文通過針對電子信息類專業人才培養的不足之處,結合重慶理工大學電子信息類專業創新型人才培養的實際,提出了符合“大眾創業、萬眾創新”國家戰略的本科院校電子信息類創新型人才培養模式、課程和實踐體系、教師團隊等方面的建設意見。結合重慶理工大學電子信息類專業建設的實際,總結出一套滿足重慶地區或西南區域電子產業發展和人才需求、有效提高大學生綜合素質的電子信息類創新能力培養的方法和措施。當然,創新人才培養模式的改革與探索是一個長期的過程,只有將學生核心競爭力作為衡量標準,才能正確把握改革的方向。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 徐志國,田錦.電子信息類專業“創新型”人才培養研究與實踐[J].中國電力教育,2014(29):31-32.

[2] 王瑋.電子信息類專業拔尖創新型人才培養模式的探索[J].中國電力教育,2014(29):28-30.

[3] 方杰,徐宇寶,張曉東等.電子信息科學與技術專業核心課程體系改革與研究[J].大學教育,2015(3):28-29.

[4] 張家明.電子信息類專業應用型創新人才培養模式研究[J].中國成人教育,2014:187-188.

[5] 王冠凌,武峰.基于區域經濟發展的電子信息類創新人才培養模式研究[J].赤峰學院學報(自然科學版),2014(20):190-192.

[6] 張穎.深化教學方法改革構建創新型電子信息類人才培養模式[J].武漢大學學報(理學版)(S2),2012(10):51-54.

[7] 周素茵,曾松偉,鄭紅平.電子信息專業人才培養模式的思考[J].電氣電子教學學報,2012(5):11-13.

[8] 吳伶錫,詹杰,周仁龍.電子信息科學與技術專業特色課程體系研究[J].當代教育理論與實踐,2010(1):105-107.

[責任編輯:劉鳳華]