多項心電與心臟超聲無創指標對急性心肌梗死病人的預后評估

暢巨穎,王紅宇

?

多項心電與心臟超聲無創指標對急性心肌梗死病人的預后評估

暢巨穎1,王紅宇2

1.山西醫科大學附屬晉中市第一人民醫院 (山西晉中030600),E-mail:13753444675@139.com;2.山西醫科大學第二醫院

摘要:目的探討多項心電與心臟超聲無創指標聯合應用對冠心病急性心肌梗死(AMI)病人死亡風險的預警價值。方法選擇46例竇性心律的AMI病人(AMI組)和43例非冠心病病人(對照組),行24 h動態心電圖檢查(Holter),用Holter系統分析軟件檢測:震蕩起始(TO)、震蕩斜率(TS)、 NN間期標準差(SDNN)、 測定復極指數等無創心電指標。同期行心臟彩超檢查,檢測左室舒張末內徑(LVEDd)、左室射血分數(LVEF)。隨訪6 個月,以AMI病人死亡為終點事件,將AMI病人分為死亡組(n=6)和非死亡組(n=40),根據各項無創指標檢測結果,對冠心病AMI組與對照組、AMI病人死亡組與非死亡組各項指標進行分析,比較各組單項指標與多項指標異常情況,評價多項指標對AMI病人死亡的預警價值,并對AMI病人死亡影響因素進行回歸分析。 結果冠心病AMI組病人多呈現多項指標異常,多項指標異常的陽性率明顯高于對照組。經Logistic回歸分析,復極指數為AMI病人死亡影響較大的危險因素。 結論冠心病AMI病人多項指標異常積分明顯增大,AMI組死亡病人多項指標異常積分均≥4,提示多項指標異常對冠心病AMI病人死亡風險預警價值較大,多項指標異常積分≥4死亡風險極大。

關鍵詞:急性心肌梗死;心源性死亡;猝死預測因子;動態心電圖;心臟超聲

冠心病心肌梗死可使心肌受損,心臟擴大,心室重構,心室壁運動異常,心功能降低,并可引發心臟性猝死。心電及心臟超聲檢查可發現心電與心室重構及心功能異常改變,可應用相關指標對冠心病急性心肌梗死(AMI)病人死亡風險進行預警。國內外采用無創性指標對冠心病心臟性猝死風險進行預警的研究多為單一指標研究,單一指標預警價值較小,研究結果也不盡相同。本課題釆用多項心電與心臟超聲無創指標對冠心病AMI病人死亡風險進行檢測分析,探討多項指標聯合應用對冠心病AMI病人死亡風險的預警價值。

1資料與方法

1.1研究對象入選2013年12月—2015年3月在山西省晉中市第一人民醫院確診為急性心肌梗死并接受住院治療的病人46例為AMI組,男24例,女22例,年齡(67.2±9.5)歲。同期性別、年齡匹配的臨床診斷為非冠心病病人43例為對照組,男24例,女19例,年齡(64.6±10.3)歲。隨訪6 個月,按照是否發生死亡終點事件分為心肌梗死組和心梗非事件組,通過多項指標聯合應用對冠心病AMI病人的預后進行評估。

1.2研究方法①動態心電圖:受試者均接受24 h動態心電圖記錄。之后離線應用上海群天醫療公司的PI動態心電記錄分析系統,將記錄回放,人機對話由同一心電專業人員對模板進行分析,計算機自動測算R-R間期及震蕩起始(TO)、震蕩斜率(TS)、NN間期標準差(SDNN)等指標。同一專業人員分別測量每位研究對象不同時間段的24 h平均復極指數(24 h平均心率下QT/RR比值),對每一位研究對象的測量數值取平均值,然后比較。②彩色超聲多普勒心動圖(CDUS):在研究過程中,每位研究對象在動態心電圖記錄一周之內,采用日本生產的ALOKA10彩色多普勒超聲診斷儀對其進行檢查,獲得左室舒張末內徑(LVEDd)、左室射血分數(LVEF)等反映心臟重構與心功能狀況的無創性檢測指標。

2結果

2.1AMI組與對照組各臨床指標分析心肌梗死組與對照組年齡比較無統計學意義,LVEF、SDNN、TO、TS、LVEDd及復極指數差異均有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 AMI組與對照組臨床指標比較(±s)

2.2心梗事件組與心梗非事件組各指標比較(見表2)心肌梗死事件組與心梗非事件組TO、LVEDd比較顯示差異無統計學意義,而年齡、LVEF、SDNN、TS及復極指數差異均有統計學意義(P<0.05)。

表2 心梗事件組與心梗非事件組各指標比較(±s)

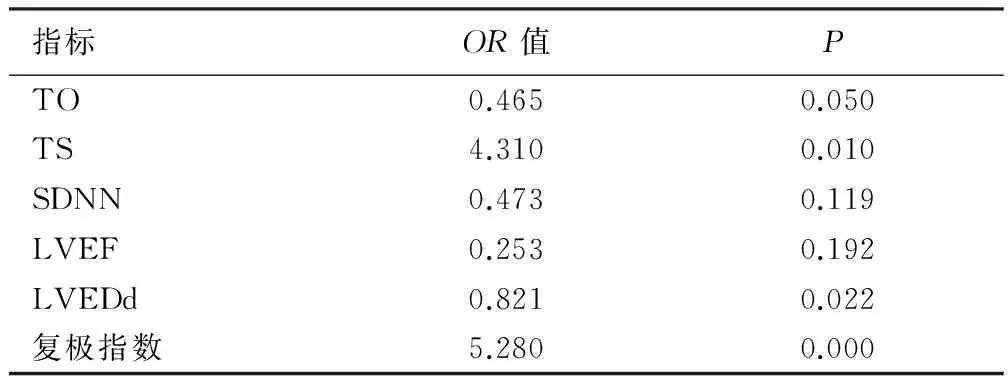

2.3心肌梗死組死亡危險因素回歸分析對TO、TS、SDNN、LVEF、LVEDd、復極指數等多項因素與冠心病AMI死亡的Logistic回歸分析表明,復極指數是對AMI死亡影響較大的因素。詳見表3。

表3 AMI組死亡危險因素的Logistic分析

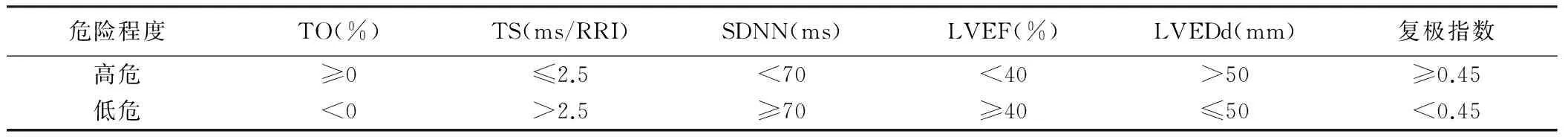

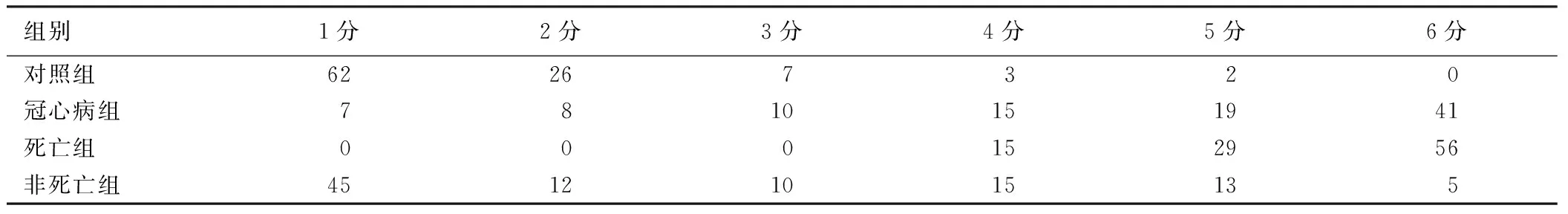

2.4各組各項指標積分對比分析將AMI組中的死亡組(n=6)及非死亡組(n=40),每位病人按所檢測指標進行積分,其中任何一項指標陽性積分為1分,二項指標陽性積分為2分,依此類推,共6項指標,最高積分為6分。詳見表4。冠心病AMI組多項指標陽性積分較高,明顯高于對照組;AMI死亡組多項指標陽性積分均≥4,提示多項指標異常對冠心病AMI病人死亡風險預警價值較大,多項指標異常積分≥4死亡風險極大。詳見表5。

表4 各相關指標的危險分層界值與陽性診斷標準

表5 各組各項指標陽性積分比較 %

3討論

急性心肌梗死是導致心源性死亡的主要原因之一,尤其是在急性心梗后的第一年,如能尋找有效的預測指標對急性心肌梗死后心源性死亡的高危病人進行預測,釆取有效的預防措施,可以降低急性心梗病人的死亡風險。

多項研究表明,心率變異性(HRV)和心率震蕩(HRT)均能反映自主神經系統功能。HRV和HRT對急性心肌梗死病人心源性死亡具有預測價值。HRV指的是逐次心動周期之間時間變異數,它反映自主神經對心臟的調節功能,可通過測量連續出現的正常竇性心搏間期之間變異數來計算。本研究采用時域分析自動測出的NN間期標準差來進行分析。HRT是指一次伴有代償間期的室性期前收縮后出現的竇性心率先加速后減速的現象。它同時也反映了竇房結的雙向變時功能,室性期前收縮后竇性心率震蕩現象減弱或消失多見于心肌梗死后猝死的高危病人[1-2]。本研究采用震蕩起始和震蕩斜率兩項指標來進行。復極儲備是指心電圖心室總不應期的QT間期可隨心率的變化而變化,表現為心率快時QT間期短,心率慢時QT間期長[3]。本研究應用24 h動態心電圖檢查技術,測量和計算24 h平均復極指數(24 h平均心率下QT/RR比值),觀察心肌梗死病人的復極儲備功能。彩色超聲心動圖可以反映病人的心臟病理和功能的改變,冠心病急性心肌梗死后發生的心室重構及心功能變化在超聲心動圖檢查中主要可表現為左室舒張末徑增大與左室射血分數下降。

本課題選取多項指標聯合分析急性心肌梗死心源性死亡的預測指標。研究表明TO、TS、SDNN、LVEF、LVEDd及復極指數AMI組與對照組比較有統計學意義(P<0.05)。AMI組TO值較對照組升髙明顯,而TS、SDNN值較對照組顯著降低,提示自主神經功能嚴重受損,心臟事件發生的風險性就會增加。其發生機制可能與迷走神經抗心律失常保護機制被破壞有關。AMI組LVEF較對照組明顯減低,LVEDd值較對照組明顯升髙,其發生機制是由于心肌梗死區域心肌組織的變性壞死和心肌間質充血、水腫引起心臟收縮力減弱、順應性的下降以及心肌收縮的不協調性,導致AMI后病人的心排出量和射血分數有明顯下降。復極指數較對照組明顯升髙,說明AMI組復極儲備功能明顯降低。

針對上述急性心肌梗死組的指標,采用Logistic回歸分析比較,復極指數指標為急性心肌梗死后發生心源性猝死的危險因素,與急性心肌梗死后發生心源性猝死關系較密切,對其影響較大。

結合病人各個陽性指標進行積分后提示,死亡組積分較高,即陽性指標越多病人的死亡率越高,同時也表明TO、TS、SDNN、LVEF、LVEDd及復極指數等多項指標聯合檢測對心源性死亡的預測價值高于單個指標的預測價值,但各類指標本身均有局限性,受心率、性別、心理因素、心功能、檢測技術、指標間的相關性等影響因素較多,單個指標的預測價值有限。

上述指標對急性心肌梗死后發生心源性死亡的機制各不相同,將各指標結合能從不同機制反映預測價值,使得相關預測更全面、更準確。

參考文獻:

[1]張芳,陳蒙華,何濤.竇性心律震蕩現象及其臨床應用[J].廣西醫科大學學報,2010(2):545-547.

[2]劉玉瓊,羅義,何宇亮,等.竇性心律震蕩結合室性早搏在AMI病人遠期預后中的價值[J].臨床醫學工程,2010(4):678-680.

[3]郭繼鴻.復極儲備[J].臨床心電學雜志,2010,19(4):299-312.

(本文編輯王雅潔)

中圖分類號:R542.2R256.2

文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1672-1349.2016.13.028

文章編號:1672-1349(2016)13-1523-03

(收稿日期:2015-07-18)