直屬高校來華留學研究生教育發展現狀及改革策略

張汶軍

摘 要:教育部直屬高校是我國高等教育改革的主力軍,在推進高等教育國際化方面發揮著引領示范作用。新世紀以來,直屬高校來華留學研究生教育呈現蓬勃發展態勢。但是,直屬高校來華留學研究生教育還存在總體規模偏小、發展模式、資助體系單一,洲際國別來源、學科專業、地區院校分布不平衡等問題。文章認為應當在創新工作機制、改革發展模式、擴大教育規模、完善資助體系、提高國際影響力等方面入手,促進來華留學研究生教育的發展。

關鍵詞:來華留學研究生教育;直屬高校;現狀;策略

在經濟全球化和高等教育國際化的時代背景下,發展來華留學教育對加快我國高等教育國際化進程、提升我國文化“軟實力”具有重要的戰略意義。因此,《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》提出要“進一步擴大外國留學生規模”“優化來華留學生人員結構”“不斷提高來華留學教育質量”[1],這為新時期來華留學教育的發展指明了方向。我國計劃到2020年將來華留學生數量提高到50萬人,其中接受高等學歷教育的留學生數量達到15萬人[2]。教育部直屬高校①(以下簡稱直屬高校)作為高等教育體系中的最重要組成部分,在發展來華留學教育方面有著獨特的優勢。2013年7月公布的教育部首批來華留學示范基地名單中,入選的36所院校中就有21所是直屬高校[3]。可見,直屬高校是發展來華留學生教育,尤其是研究生教育的主力軍,發揮著引領示范的作用。高水平、大規模的留學研究生教育是衡量世界一流大學的重要指標之一。“目前,許多發達國家的留學教育已經發展到以研究生為主,本科生、進修生為輔”[4]的階段。在此形勢之下,直屬高校如何擴大來華留學研究生隊伍,對推動我國教育事業的發展既是巨大的機遇,又是嚴峻的挑戰。因此,文章通過分析當前我國來華留學研究生教育存在的問題,找出解決問題的對策,為我國來華留學研究生教育提供改革的建議。

一、直屬高校來華留學研究生教育發展概況

新中國成立后,尤其是進入21世紀之后,在國家政策推動和高校的共同努力之下,我國來華留學研究生教育取得了長足的發展。文章依據教育部國際司來華處及國家留學基金委所編撰的統計資料,分析2004-2012年來華留學研究生教育發展的狀況及特點。通過表1數據分析,直屬高校來華留學研究生教育的發展主要體現在以下幾個方面。

(一)來華留學研究生的規模擴張迅猛

來華留學生、來華學歷留學生、來華留學研究生分別從2004年的63832人、19380人、3675人,增加到2012年的147143人、62781人、21281人,分別增長了130%、223%、479%。可見,直屬高校留學研究生的規模增長速度分別是來華留學生、學歷留學生規模增長速度的3.7倍和2.1倍,特別是近幾年,這種強勁的增長勢頭更為明顯。從2008年到2012年,直屬高校留學研究生人數翻了一番。

(二)來華留學研究生年均增長較快

2004-2012年,直屬高校來華留學研究生的年均增長率為24.55%,來華學歷留學生的年均增長率為15.83%,來華留學生的年均增長率為11.0%。可見,來華留學研究生年平均增長遠遠超過同期來華學歷留學生以及來華留學生的增長。

(三)來華留學研究生在來華留學生、來華學歷留學生中所占比例增長較快

2004年,來華留學研究生分別占來華留學生、來華學歷留學生的5.8%、19.0%,到2012年分別提升至14.4%、33.9%,創歷史新高。

二、直屬高校來華留學研究生教育發展特點

(一)來華留學研究生規模持續擴大

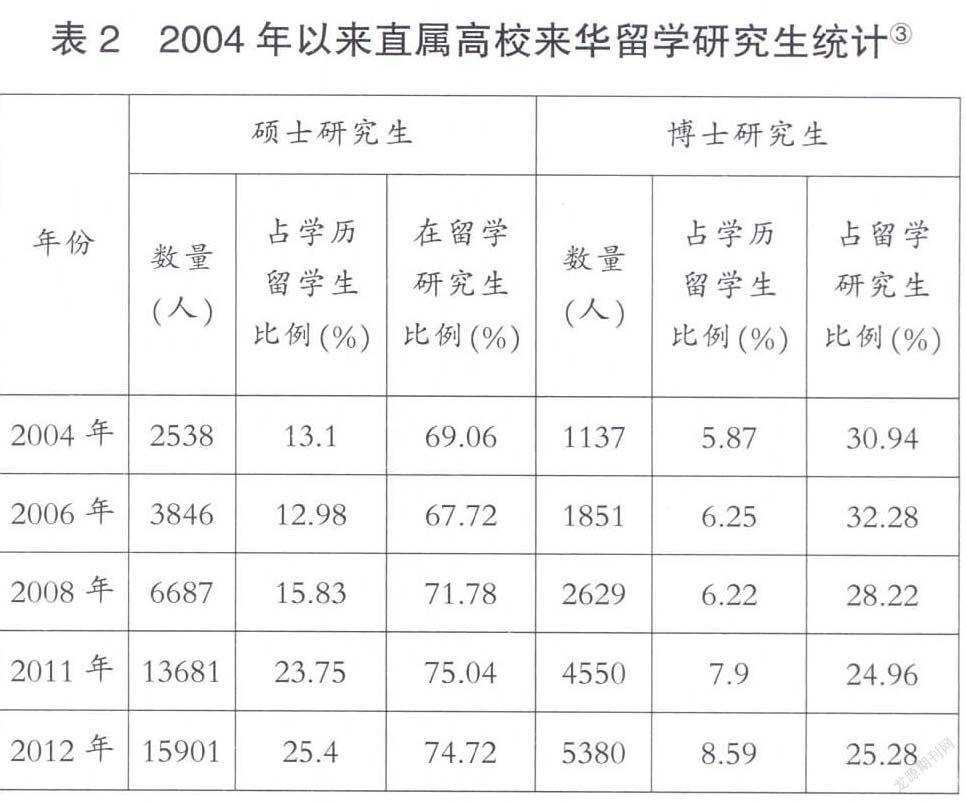

直屬高校來華留學碩士、博士研究生數量歷年遞增。其中,從2004的2538人上升至2012年的15901人,年均增長率為 25.78%;在學歷留學生中的比重由2004年的13.10%增加到2012年的25.40%。博士留學研究生從2004年的1137人增加到2012年的5380人,年均增長率21.44%;在學歷留學生中的比重由2004年5.87%增長到2012年的8.59%,增加3個百分點(見表2)。但是,碩士留學研究生的增長速度明顯要快些,其占留學研究生比重由2004年的69.02%上升到2012年的74.72%;博士留學研究生所占的比重卻由2004年的30.94%下降至2012年的25.28%。

(二)來華留學研究生經費來源趨于穩定

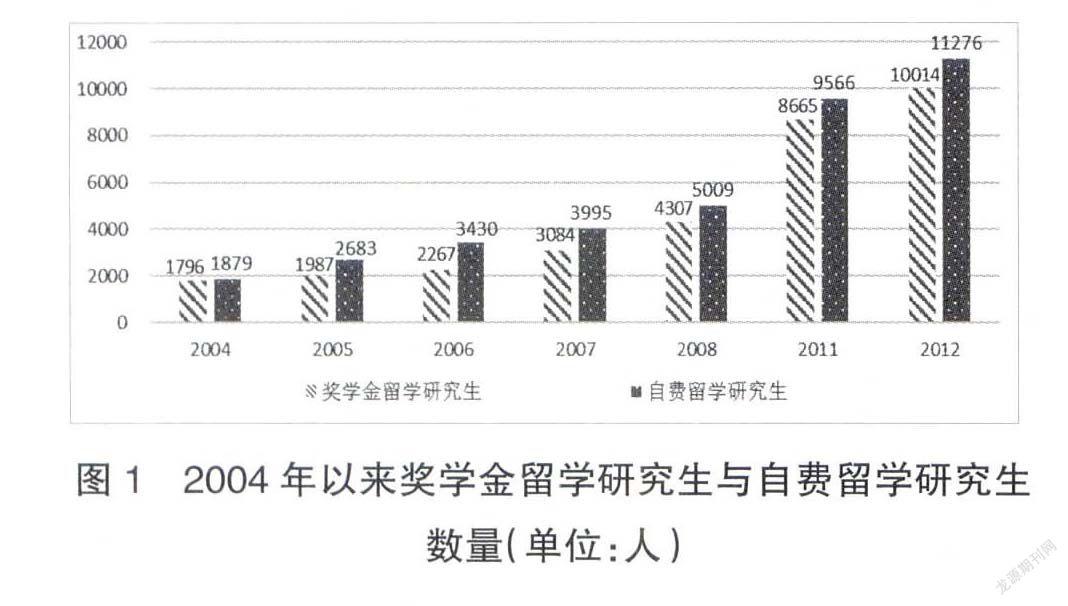

直屬高校獎學金留學研究生與自費留學研究生呈逐年遞增趨勢,分別從2004年的1796人、1879人增加到2012年的10014人、11276人,分別增長了457%和499%。從數量上看,自費留學研究生的人數一直多于獎學金留學研究生人數。但是,兩者的比例大體在6∶4范圍內波動。近兩年的數據顯示,國家加大資金投入,獎學金留學研究生所占的比重呈現出快速增長的態勢,兩者間的差距越來越小(見圖1)。

(三)生源以亞洲鄰近國家留學生為主

從洲際分布來看,2004-2012年來自亞洲的留學研究生所占比重從72.3%下降至61.4%,減少10%;來自非洲、美洲、大洋洲的留學研究生所占比重變化較小;值得一提的是,來自歐洲的留學研究生所占的比重從3.8%增加到14.1%。但是,來自非洲、歐洲、美洲、大洋洲的留學研究生總數相加也不及來自亞洲的留學研究生人數(見表3)。

從國別上看,2011年來華留學研究生人數最多的國家前10名分別為韓國(4196人)、越南(3237人)、泰國(1664人)、蒙古(1321人)、巴基斯坦(1180人)、俄羅斯(1172人)、美國(1156人)、印度尼西亞(761人)、馬來西亞(693人)、尼泊爾(679人)[5],其中,與中國鄰近的亞洲國家占據了9席,地域性十分明顯。以清華大學為例,2013年秋季學期來華留學在校生人數居前10位的國家分別是韓國、美國、德國、日本、法國、加拿大、馬來西亞、新加坡、英國、印度尼西亞,其中亞洲國家就占據了5個席位[6],來自歐美發達國家的留學生確實有所增加,但是亞洲國家留學生占據主體地位的事實并未從根本上得到改變。

(四)文科專業占主導地位

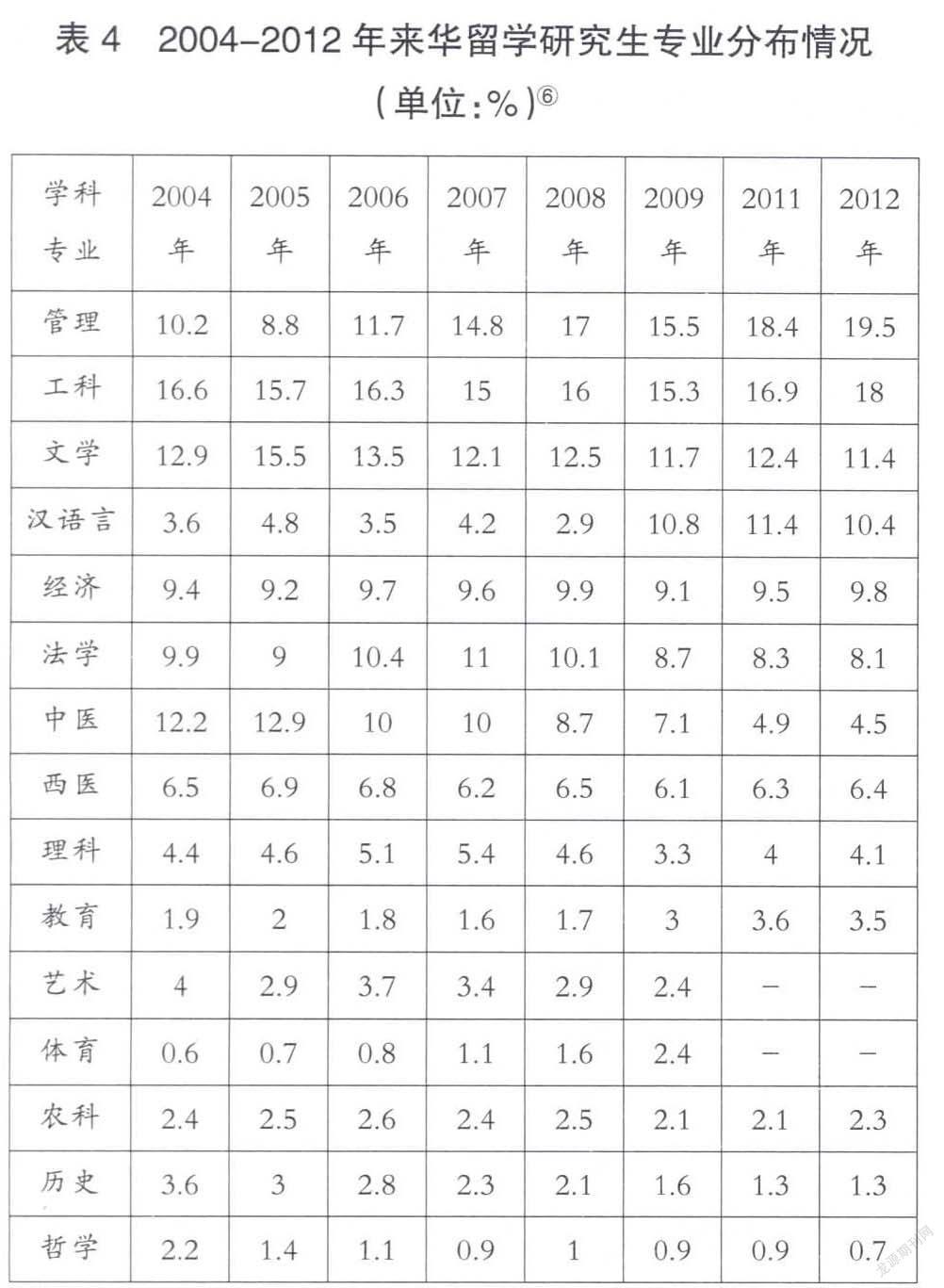

來華留學研究生在管理、工科、文學、漢語言、經濟、法學等專業都有分布,但文科類留學研究生始終占據主體地位。2012 年,來華留學研究生數量按專業劃分依次是管理、工科、文學、漢語言、經濟、法學、西醫、中醫、理科和教育。其中,屬于人文社會學科的管理、文學、漢語言等留學研究生數占總體來華留學研究生數的64.7%、工科學生占18.0%、醫科學生占10.9%、理科學生占4.1%、農科學生占2.3%,文科類留學研究生人數遠遠高于理工科留學研究生人數(見表4)。直屬高校作為接收來華留學研究生的主力軍,在校留學研究生人數專業分布與全國留學研究生專業分布情況基本相同。

三、直屬高校來華留學研究生教育

存在的主要問題

直屬高校來華留學研究生教育還存在著總體規模偏低、資助體系單一、發展模式單一、洲際國別來源不平衡、學科專業選擇不平衡、地區院校分布不平衡等問題。

(一)總體規模偏小

直屬高校在吸引外國小學生攻讀高層次學位方面取得了可喜的成績。但是,跟世界發達國家相比,仍存在較大的差距。例如,2012年,直屬高校招收的來華學歷生共有62781人,其中碩士和博士分別為15901人和5380人,合計占學歷留學生比重34.0%。2011-2012學年,英國的外國學歷留學生共有429170人,其中研究生230465人,占53.7%[7]。同年,美國各類在校留學研究生人數為300430人,占學歷留學生的55.1%[8]。通過比較可以看出,英國和美國的留學研究生不僅在整體規模上遠遠超過中國來華留學研究生,而且在學歷留學生中所占比重方面也遠遠大于我國直屬高校的來華留學研究生占學歷留學生的比重。與教育發達國家相比,我國直屬高校招收的留學研究生總體規模偏小。

(二)發展模式單一

目前,直屬高校招收的留學研究生以學生來華脫產學習為主要形式,較少利用網絡授課方式培養,從而使許多潛在的留學研究生因為路途遙遠或經費不足而與中國高校擦肩而過。此外,直屬高校大多以與國外高校建立合作項目的形式發展來華留學研究生教育,合作設立的機構較少,直屬高校走出去辦學則更少,中外合作辦學還未能在招收留學研究生方面發揮出重要作用。據教育部公布的資料顯示,在現有的75所直屬高校中,有36所直屬高校與國外大學及機構建立合作關系,實行了碩士及以上層次的中外合作辦學項目或機構。在這36所高校中,與國外建立合作機構或項目最多的直屬高校有2個,分別是清華大學(8個項目)、上海交通大學(3個機構、5個項目)[9]。除此以外,大多數直屬高校僅有2~3個項目,甚至還有39所直屬高校根本沒有對外合作交流項目。由此可見,直屬高校單一的發展模式阻礙了留學研究生規模的繼續擴大。

(三)資助體系單一

通過多種渠道,提供一定數額的獎學金吸收國外學生特別是高層次學生是國際通用的做法。直屬高校留學研究生獲得的獎學金類型主要包括中國政府獎學金、孔子學院獎學金、省市獎學金、外國政府獎學金、高校獎學金、企業獎學金,其中,中國政府獎學金覆蓋面最廣、受益人數最多,其他渠道的獎學金資助人數少、范圍有限。筆者在瀏覽北京大學、復旦大學等知名高校留學生獎學金申請項目時,幾乎沒有發現企業獎學金這一類型,外國政府獎學金更少。在國內的一些地方高校,即使為來華留學研究生設立了企業獎學金,其覆蓋范圍、資助力度也十分有限。如國家留學基金委網站公布的兩項企業獎學金 ——“潤禾獎學金”與“麗源獎學金”,這兩項企業獎學金資助的是具有孟加拉國籍并進入武漢紡織大學攻讀染整工程專業的碩士學位留學生,資助條件十分嚴格且人數有限,2014年僅有10~15個名額。這種狀況既影響直屬高校來華留學研究生教育規模的擴大,也不符合留學研究生教育發展的國際趨勢。

(四)洲際國別來源不平衡

來自亞洲國家及地區的留學研究生所占的比重一直保持在60%以上,特別是韓國、日本、越南、馬來西亞等一直位居前列。其次,來自非洲等第三世界國家的留學生亦占有相當大的比例。隨著中國國際地位的提升,來自歐美發達國家的生源略有增加,但是總體規模較小。來自歐美發達國家留學生規模的擴大仍然無法撼動亞洲國家留學生在直屬高校留學生中的主體地位,洲際國別來源不平衡的情況仍然存在。

(五)學科專業選擇不平衡

近些年來,來華留學研究生中就讀文科人數所占比例最高,其次為工學、管理學、醫學等學科,而農科、歷史類學科所占的比例非常低,體育、藝術類則更少。例如,以理工特色著稱的綜合性直屬高校上海交通大學為例,從其2012年來華留學生所讀學科分布來看,文學就讀人數占64%,工學占10%,管理學占9%,醫學占6%,經濟學占6%,其他占5%[10],就讀人文社科專業的留學生所占比例遠遠高于就讀工科、醫學等專業的人數,理工科留學生人數遠遠低于文科留學生人數(見表4)。

(六)校際分布不平衡

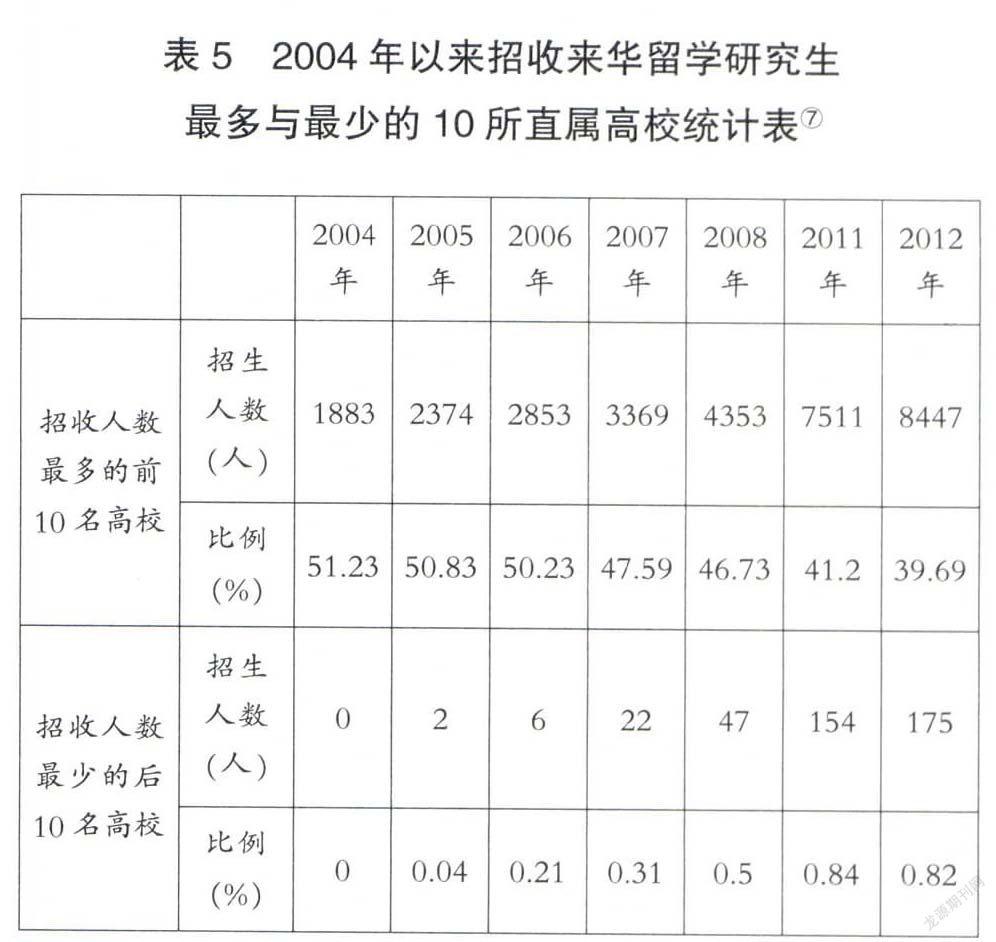

各直屬高校留學研究生數量分布極不均衡。由表5可知,2004-2012年,招收來華留學研究生人數前10名直屬高校所招收的留學研究生數一直保持在40%,而招收來華留學研究生人數后10名直屬高校的留學研究生數所占比重始終沒有達到1%,這種持續存在的不均衡嚴重制約了直屬高校來華留學研究生總體規模的擴大。據統計,2012年,招收來華留學研究生數量居前10名的直屬高校依次為清華大學1458人、北京大學1112人、復旦大學999人、同濟大學958人、華中科技大學867人、對外經濟貿易大學742人、華中師范大學633人、浙江大學613人、廈門大學557人、吉林大學508人,共占留學研究生總數的39.69%;招收來華留學研究生數量后10名直屬高校為中國地質大學(北京)37人、陜西師范大學32人、西南財經大學28人、中央戲劇學院17人、長安大學15人、東北林業大學14人、合肥工業大學14人、西安電子科技大學11人、中央音樂學院7人、中國礦業大學(北京)0人,共占留學研究生總數的0.82%,幾乎可以忽略不計。可以看出,招收留學研究生人數最多的10所高校中,大部分都是老牌知名綜合性大學,辦學歷史悠久,學科門類齊全,實力十分雄厚。但是,在招收留學研究生人數最少的10所高校中也不乏辦學歷史悠久、學科特色鮮明的高校,如陜西師范大學、中央戲劇學院等。這種校際的分布不均與直屬高校自身的招生政策以及各高校對留學研究生教育的重視程度密切相關。

四、直屬高校來華留學研究生教育發展策略

直屬高校遵循“統籌規模、結構、質量和效益,推進來華留學事業全面協調可持續發展,打造中國教育國際品牌”[11]的指導思想,可以從以下幾方面作出努力。

(一)創新直屬高校來華留學研究生教育的管理機制

中央政府統籌來華留學研究生教育長期發展規劃,通過政策引導、經費支持等調控手段,在擴大規模的同時,使洲際國別來源、學科專業選擇、地區校際分布趨向更加合理。在教育部的主導下,加強同其他部委之間的協調與合作,組成部際協調機制,建立分工明確、信息互通、協調互動的來華留學研究生教育管理體系。政府應保證各高校在來華留學研究生教育管理中的主體地位,充分調動高校的積極性和主動性,創造性地開展工作。

(二)改革直屬高校來華留學研究生教育發展模式

“大力發展中外合作辦學、聯合培養留學研究生、推動中外合作辦學是促進來華留學研究生教育發展的有力措施”[12]。目前,已經有不少直屬高校與國外知名大學有碩士教育合作項目,如中國政法大學與美國明尼蘇達大學合作舉辦法學碩士學位教育項目、同濟大學與法國國立橋路大學合作舉辦國際工商管理碩士學位教育項目等[13],通過中外合作辦學這一新途徑,探索碩士、博士留學研究生聯合培養項目,吸引更多的國外學生來我國攻讀高層次學位。另外,部分直屬高校可通過開設海外分校、境外分校等方式,延伸留學教育的空間,探索開展網絡遠程教育。可見,直屬高校可以借助日益發達的網絡體系,開設不同的網絡課程項目,開展來華留學研究生網絡教育和遠程培訓,借助這些新的國際化平臺,培養出更多優秀的適應國際化需求的跨文化高層次人才。

(三)擴大直屬高校來華留學研究生教育規模

高校應嚴格制定來華留學研究生招生計劃,使來華留學研究生增長速度不低于校內學生增長速度。這就意味著,來華留學研究生占校內總人數的比例要保持在一個相對數值以上。自我國高校實施擴招政策以來,我國國內的大學生人數劇增,許多高校在校總人數成倍增長,然而,來華留學研究生規模卻少有如此大幅度的增長。直屬高校應制定來華留學研究生增長目標,努力縮小與世界知名高校間的差距。直屬高校還應充分挖掘專業特色,發揮學科優勢。每一所高校的特色不同,所擁有的學科優勢也不一樣,在發展來華留學研究生教育過程中,最為重要的是結合國際留學研究生流動的特點,充分發揮高校自身的學科優勢,擴大特色專業與優勢學科的留學研究生招生規模。直屬高校可以憑借學科門類齊全、綜合優勢較強的優勢,建設學科群,拓寬培養路徑,設法與國外高校實現專業對接,吸引更多留學研究生。

(四)完善直屬高校來華留學研究生獎學金資助體系

從政府層面而言,應加大政策措施引導力度,獎學金對象應主要以高層次的碩士生、博士生、博士后為主。從學校而言,積極開拓渠道,多方籌措資金。目前已經有不少直屬高校為留學研究生設立了校級獎學金,如復旦大學的優秀外國留學生獎學金(研究生)、北京大學留學生學習優秀獎學金等。但是,針對來華留學研究生的資助體系尚未建立起來。直屬高校可以“鼓勵企業、集團冠名設立專項來華留學生獎學金”[14]。另一方面,還可借鑒國外知名高校的做法,為留學研究生設立助教金、助研金,使他們通過勞動獲得經濟保障。多方共同努力,形成多渠道、多形式的留學研究生獎學金供給體系。

(五)提高直屬高校留學研究生教育的國際影響力

當今信息化時代,直屬高校的留學宣傳網站是有志于留學中學的國外學生了解直屬高校辦學特色、辦學理念、招生信息的重要窗口。直屬高校應做好英文宣傳網站的建設,將留學研究生所關心的資助、學習、生活問題分門別類,一一給予詳細說明與指導。同時,加強與留學畢業校友的聯系,是發展其所在國與中國友好關系的重要力量,也易促發其母校情結,加大對母校的廣告宣傳效應。此外,教育展是展示直屬高校風貌與內涵的重要平臺,直屬高校應當充分利用這一平臺,吸引更多的留學研究生。一方面,直屬高校可以在各國舉辦展會進行招生;另一方面,可以參加知名的國際教育展。教育展會使得直屬高校直接與外國留學生面對面交流,有助于招收更多高層次的留學研究生。

注釋:

①本文中的直屬高校指現有的75所教育部直屬高校,不包括國務院其他部委直屬高校。

②③④⑤⑥⑦來源于國家留學基金委來華學生統計數據。

參考文獻:

[1]中國共產黨中央委員會,國務院. 國家中長期發展教育改革和發展規劃綱要(2010-2020) [EB/OL].http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm, 2016-04-19.

[2][11]中華人民共和國教育部.教育部關于印發《留學中國計劃》的通知[EB/OL] http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_850/201009/xxgk_108815.html , 2016-04-21.

[3]中華人民共和國教育部.教育部首批來華留學示范基地高校名單[EB/OL]. http://liuxue.eol.cn/zong_he_3381/20130717/t20130717_989221.shtml, 2016-07-21.

[4]姚云. 直屬高校來華留學生教育發展現狀及其改善[J]. 教師教育研究, 2010(2):71-75.

[5]教育部國際交流司.2011年來華留學生簡明統計(內部資料), 2011.

[6]清華大學網站.留學生教育[EB/OL]. http://www.tsinghua.edu.cn/publish/th/6193/index.html,2013-11-21.

[7]IIE. Open Doors Data International Students in the United Kingdom,2011-2012[EB/OL]. http://www.iie.org/en/Services/Project-Atlas/United-Kingdom/International-Students-In-UK,2016-04-21.

[8]IIE. Open Doors Data International Students by Academic Level[EB/OL]. http://www.iie.org/Research-and-Publications/Open-Doors/Data/International-Students/Academic-Level/2010-12-19,2011/12.

[9][13]中華人民共和國教育部. 碩士及以上中外合作辦學機構與項目(含內地與港臺地區合作辦學機構與項目)名單[EB/OL]. http://www.crs.jsj.edu.cn/index.php/default/approval/orglists/1,2013-10-31.

[10]上海交通大學國際教育學院網站. 國際教育學院簡介[EB/OL]. http://www.sie.sjtu.edu.cn/ctrler.asp?action=detail_cn&aid=1106220001, 2013-11-21.

[12]鄭剛.新世紀來華留學研究生教育發展現狀及其改善[J].學位與研究生教育,2013(1): 57-62.

[14]陳強.改革開放30 年來華留學研究生教育的回顧與思考[J].學位與研究生教育, 2008(6) : 55-64.

編輯 郭偉 校對 許方舟