此減非彼簡

——一次監測引發對簡便運算教學的思考

浙江仙居縣實驗小學(317300) 方 芳

?

此減非彼簡

——一次監測引發對簡便運算教學的思考

浙江仙居縣實驗小學(317300)方芳

計算教學占據小學數學教學的半壁江山,所以簡便運算是計算教學的“重頭戲”。在市監測和學校普測的錯例統計基礎上,對學生的錯因進行細致剖析,同時針對教學中存在的問題,提出簡便運算教學的措施,以使學生獲得更好的發展。

簡便運算錯例分析對策意識技巧練習

我非常有幸全程參與了臺州市小學數學四年級的監測活動,共收到有效樣本9213份。我們選擇了一些典型的題進行全方位的分析,其中一道計算題引發了我的思考。如下:

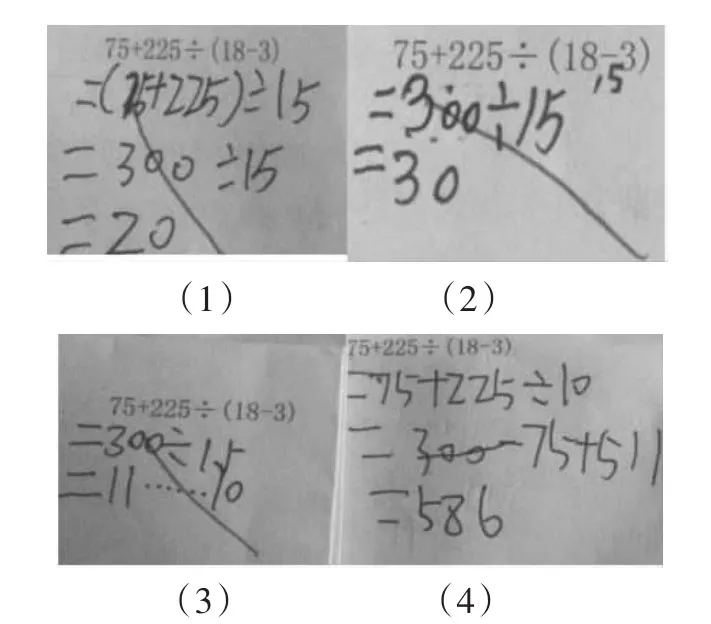

本題的得分率為64.6%,與預計的難度系數有一定的距離。學生呈現的比較典型的錯誤如下式(1)~(3),也有屬于口算的錯誤,如下式(3)和(4)。

簡便運算教學相較于老教材而言,課時、類型都減少了,但是很多教師也深切地感悟到:花的時間最多,不少學生對定律、性質掌握的很好,但是在實際應用中卻錯誤百出。為了更好地尋求教學的突破點,我再一次在學校里組織小測試,并以此為切入點進行分析,尋找錯因和對策。

一、錯例回眸

參與測試的為五年級的432名學生,因為統計的內容過多,現只摘錄其中出錯率較高的幾題予以呈現。如下:

二、錯例透視解讀

透析這些錯例,大致可歸為以下幾個方面。

1.張冠李戴——定律易混淆

學生主要出現兩種情況,一是對運算定律混淆不清,二是對運算性質理解不深。簡便運算是一種高級的混合運算,是混合運算的技巧,而運算的五大定律是簡便運算的支撐。如有些算式看上去與某些定律、性質相似,于是有的學生盲無目的,只要相似就用方法去套用解決,從而失去了觀察、分析和思考的能力。例如,乘法分配律和結合律容易產生混淆,它們的表現形式十分相近,導致一些學生造成誤判。如4×(18×250)=(4×18)× (4×250),一些學生沒有抓住乘法分配律和結合律的特征進行計算;計算302-132+88-68時,一些學生容易出現三種情況,即302-(132+88)-68、302-(132+68)-88、302-(132+88+68),都源于錯誤運用減法的性質。

2.馬步不穩——口算能力弱

簡算的一個重要基礎是建立在學生對數的敏感與口算的快、準上。從錯誤率最高的15×(63+27)=15×100= 1500、540÷36=540÷9÷4=50÷4、300÷15=11……10等算式中可以看出,學生口算不熟練、準確率低。口算能力弱,導致學生對數的判斷能力不強。如計算540÷36中有47人選擇了筆算,無法發現這題可以簡便計算。這說明我們在教學簡便計算中重在方法的引導與運用,忽略了對學生口算基本功的訓練。

3.大魚不吃小魚——思維已定式

強化口算訓練,有時容易造成思維定式。如在學生的錯例中出現9×99+99=9×100=900,這是由于在學生的印象中,99比9湊整更常見。為鞏固學生的簡便運算,教師往往進行專項訓練,幫助學生及時鞏固所學知識,使學生形成和熟練口算的技能,結果反而讓學生在不知不覺中形成思維定式。如25×2×4,學生馬上會把25和4聯系在一起進行計算,為什么他們想不到直接算呢?一學生告訴我:“其實我知道還是按照原來的運算順序計算簡便的,可是不用運算定律,到時說我不是簡便計算呀!”

4.盲人摸象——觀察忽整體

小學生受年齡的制約,對事物無法進行全面的統籌。如有百分之十幾的學生這樣計算:138+62-138+62= (138+62)-(138+62)=200-200=0,1000÷125×8=1000÷ 1000=1。這里,學生看到哪些數據可以湊整的,就不管三七二十一先湊整,而忽略靈活運用定律和運算順序,說明學生缺乏整體的意識,不會從整體上看算式的特征和考慮運算順序。如監測中有75+225÷(18-3)一題,學生看到75+225就先湊整計算,從而導致計算錯誤。

三、思考與對策

簡便運算一般以怎樣簡便就怎樣計算的形式出現,不僅需要靈活運用運算定律、性質,更需融合學生的計算能力、思維品質、情感態度等。那么,在實際教學中,我們教師應該注意什么呢?

1.在大計算觀中培養學生簡算的意識

簡算是四則運算中的一部分,教師應該把簡算融入整個計算教學中。其實,簡算并非是在運算定律學習后才出現的,它從學生開始學習計算時就孕伏其中。如“湊十法”,實際上就是加法交換律和加法結合律的不自覺使用。又如12×21=12×20+12×1=240+12=252,這里乘法分配律的使用以及乘加、乘減等,都要在不知不覺中滲透簡算的意識。同時,簡算意識的培養并不只是體現在計算中,也存在于解決問題探討最優的方法、統計與概率、空間與圖形中,讓學生消除為簡算而簡算的定式。

簡便運算的書寫雖然沒有簡便,可它能令我們的計算思維和方法更簡便,但因為簡便運算容易讓學生失分,導致教師把注意力集中在簡便的方法上,認為學生能運用運算定律進行簡便計算就是完成教學任務了。因此,教師應把簡便計算置于整個教學體系之中,讓學生了解為什么要簡便計算及簡便計算有什么優點,這樣學生才會將簡便計算作為解決問題的一個重要策略。

2.在算理理解中深化技能的掌握

運算的五大定律與性質是重要的基礎知識,是簡便計算的重要依據。如果學生沒有真正理解運算定律、性質,那么簡便運算就是無本之木、無源之水,最后只能“照葫蘆畫瓢”了。而新教材將運算的五大定律集于一體,有利于學生進行橫向比較。

(1)依托生活情境,理解運算定律。

新教材最明顯的特點之一就是關注數學的現實背景。教師應領會教材編者的這一意圖,用好教材,借助數學知識的現實原型,結合學生熟悉的問題情境,激活學生的生活經驗,引導學生體會運算定律的現實背景,理解所學的運算定律,構建個性化的知識。如學習加法交換律時,教師可以利用執教班級的男(35人)女(31人)生人數來讓學生計算總人數(66人),并提問:“為什么都是66人?”這樣使學生明白:不管是“男生人數+女生人數”,還是“女生人數+男生人數”,算的都是這個班的總人數,其結果是一樣的。同時,在教學中,教師要讓學生思考:“加法交換律需要通過例子去證明,那么需要哪些例子去證明呢?”如大的數、小的數、特殊數(比如0)等,只有通過充分的素材研究,才能讓學生在研究中明白剛才的猜想是正確的。

(2)用自己的話來理解運算定律、性質。

對于運算的定律與性質,教材中雖然給了我們明確的定義,但一些學生只限于背定律,而在運用上缺乏靈活性。因此,教師不妨引導學生用自己的話來加深理解所學的運算定律和性質。如乘法分配律和乘法結合律,除了讓學生通過不完全歸納法理解外,還可以讓學生從條件、角度等不同方面進行理解。如只有兩個數相加和相減,再去乘一個數,才可以用乘法分配律;乘法結合律是三個數相乘,無需運用加減法。又如加法交換律,要先算加法,再交換位置,才能適用。

3.在對比練習中促進技巧的形成

(1)教材對比,豐富教學。

目前,新版本的教材比較多,每一版本的教材都有不同的呈現方式或情境,那么這些教材變的是什么、變的理由是什么?我們只有讀懂這些,才能促進我們的教學,使學生真正理解所學知識。如在浙教版教材中是常見的類型題,但在新教材中不再出現,面對這一類題目,學生無從下手,而這能促進學生對乘法分配律的理解。像“多退少補”等類型的題目新教材不再出現,但生活中經常見到,導致學生在計算751-199等算式中容易出錯。按四年級下冊教學用書上的建議,本單元只有10個課時,這樣的教學只能是點到即止,知識點過于集中,所以教師有必要補充課時數。

(2)練習對比,提升技巧。

在學生理解定律后,計算技能需要在對比中進一步提升。如125×88,選一選下列哪種方法是正確的,為什么?A.125×8+80;B.125×8+125×80;C.125×8×80;D.125×8× 11。通過選擇比較,不僅讓學生感知到有些問題可以有多種方法解決,而且使學生明白乘法分配律的本質特征。又如,仔細觀察,判斷下列算式哪些可以進行簡便計算:(25+75)×(26+14)。這樣的對比辨析,讓學生明確有些計算看似可以運用定律進行簡算,但實際上卻改變了計算的結果,還有必要對運算定律進行靈活的運用。如第一層次計算:35×34+65×34;第二層次計算:36×34+65×34;第三層次計算:350×34+65×340和70×17+65×34。對于第一層次計算,學生可能會主動進行簡便計算;對于第二層次計算,不妨要求學生用簡算的方法去進行計算,同時讓學生觀察比較第二層次計算和第一層次計算有什么不同;第三層次可以檢測有多少學生能主動進行簡算。教師應積累學生容易上當的、容易混淆的題,并經常進行訓練,切實提高學生簡算的水平。

4.三步走,形成技巧

在教學簡便運算中,我們發現可以分為這樣的三步:一找,二變,三估。一找,即從算式的特征找方法,先從整體到局部,由運算符號到算式中數的特征進行全方位的觀察,再確定計算的方法。二變就是改變運算的方式,但要保證計算的結果不變,即調用所學的運算定律和性質重組運算順序,達到變難為易的目的,使整個計算的過程口算化。三估是讓學生通過估算可以判斷方法是否正確,如125×88≈120×90=10800,就可以直接判斷另兩個選擇1080和8000是錯誤的。

總之,新教材中簡便運算的內容雖然減少了,但不等于教師減輕了負擔,更不等于教學可以簡單化,反而給予了教師更大的思考空間。如果說簡便運算是一曲歌,希望我們在新課程的簡算教學中,越唱越優美!

(責編藍天)

G623.5

A

1007-9068(2016)20-036