互聯(lián)網(wǎng)+背景下的渝東南家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展路徑探析

殷治瓊

摘要:適度發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)是渝東南生態(tài)發(fā)展保護(hù)區(qū)如期脫貧的有效途徑。本文在互聯(lián)網(wǎng)+背景下,對(duì)渝東南家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展路徑進(jìn)行了探析。

關(guān)鍵詞:互聯(lián)網(wǎng)+;路徑探析;家庭農(nóng)場(chǎng)

中圖分類號(hào):F323.3 文獻(xiàn)識(shí)別碼:A 文章編號(hào):1001-828X(2016)022-000-02

家庭農(nóng)場(chǎng)這種經(jīng)營(yíng)模式能有效推廣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),能充分發(fā)揮特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì),對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行適度規(guī)模化經(jīng)營(yíng),是渝東南脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略實(shí)施的重要途徑。隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)信息日益發(fā)達(dá),網(wǎng)絡(luò)支付日益完善,社會(huì)平臺(tái)日益增多,極大改變了人們生活方式,也給渝東南家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展帶來不小的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。如何“與網(wǎng)共舞”,搶抓機(jī)遇,成為渝東南家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要課題。

一、“家庭農(nóng)場(chǎng)”的內(nèi)涵、主要特點(diǎn)及意義

1.家庭農(nóng)場(chǎng)的內(nèi)涵

“家庭農(nóng)場(chǎng)”是一個(gè)起源于歐美的舶來品。早在上世紀(jì)之初,美國、荷蘭以及日本等發(fā)達(dá)國家,就有了比較成熟而且專業(yè)化的家庭農(nóng)場(chǎng)。在我國,家庭農(nóng)場(chǎng)還沒有明確的概念,在實(shí)施過程中,往往是這樣界定的:以家庭成員為主要?jiǎng)趧?dòng)力,經(jīng)營(yíng)的土地規(guī)模或養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)到一定要求,家庭主要收入來源于所從事的種植或養(yǎng)殖業(yè)。某種意義說,我國家庭農(nóng)場(chǎng)就種養(yǎng)大戶的升級(jí)版。按土地規(guī)模來劃分,我國目前將家庭農(nóng)場(chǎng)分為五種類型。

在重慶市各區(qū)縣,結(jié)合本縣的實(shí)際,也制定了不同的家庭農(nóng)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。比如,渝東南的石柱縣制定如下家庭農(nóng)場(chǎng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

截止2014年底,石柱全縣有117家農(nóng)戶達(dá)到家庭農(nóng)場(chǎng)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),計(jì)劃到2017年發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)500家以上。

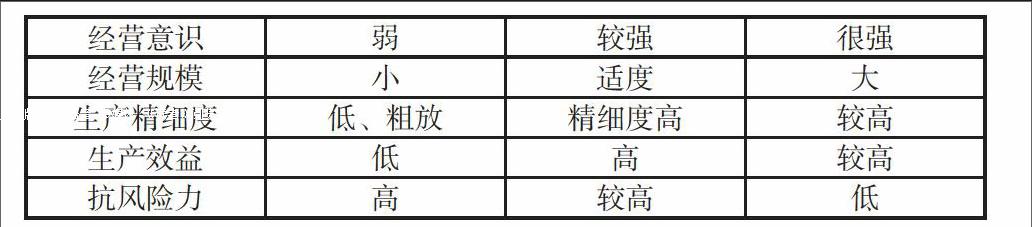

石柱縣只是提到了家庭農(nóng)場(chǎng)的下線,沒有提到上線,當(dāng)然這與家庭農(nóng)場(chǎng)還處于起步階段有關(guān),真正家庭農(nóng)場(chǎng)的一個(gè)重要特征是規(guī)模適度。下面把傳統(tǒng)小農(nóng)戶與家庭農(nóng)場(chǎng)和企業(yè)化農(nóng)場(chǎng)作一個(gè)對(duì)比。

家庭農(nóng)場(chǎng)和傳統(tǒng)小農(nóng)戶都是以家庭為基本單元的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式,經(jīng)營(yíng)主體都是家庭主要成員。但在經(jīng)濟(jì)屬性、生產(chǎn)要素、經(jīng)營(yíng)意識(shí)等方面家庭農(nóng)場(chǎng)要明顯強(qiáng)于傳統(tǒng)小農(nóng)戶。而家庭農(nóng)場(chǎng)與企業(yè)化農(nóng)場(chǎng)相比較,它們?cè)谏a(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)意識(shí)、技術(shù)含量等方面有相似之處,區(qū)別在于經(jīng)營(yíng)主體不同,家庭農(nóng)場(chǎng)主要由家庭成員,而企業(yè)化農(nóng)場(chǎng)主要是雇傭勞動(dòng)者。而在規(guī)模和效益上,企業(yè)化農(nóng)場(chǎng)有著更高的要求,當(dāng)然也多了用工和成本及規(guī)模報(bào)酬遞減等企業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)。

2.家庭農(nóng)場(chǎng)的特點(diǎn)

家庭農(nóng)場(chǎng)具有以下四個(gè)特點(diǎn):一是農(nóng)場(chǎng)的參與者以家庭成員為主,除除季節(jié)性臨時(shí)聘用短期勞動(dòng)力進(jìn)行突擊以外,不常年聘用外來務(wù)工者,即農(nóng)場(chǎng)主體具有家庭性。二是家庭農(nóng)場(chǎng)的規(guī)模不能太大,靠家庭主要成員能對(duì)農(nóng)場(chǎng)進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)收入與外出務(wù)工基本相當(dāng),即農(nóng)場(chǎng)規(guī)模具有適度性。三是通過耕地、林地等流轉(zhuǎn),對(duì)各生產(chǎn)要素進(jìn)行適度集中,實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、集約化生產(chǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,即農(nóng)場(chǎng)資源要素具有集約性。四是通過銷售農(nóng)產(chǎn)品等形式,變產(chǎn)品為商品,提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入,并且是以所從事的種植或養(yǎng)殖業(yè)收入為主,即農(nóng)場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)具有主業(yè)性。“一業(yè)為主”是家庭農(nóng)場(chǎng)最重要的特征。

3.發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)的意義

家庭農(nóng)場(chǎng)能將中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)行有機(jī)融合,緩解了企業(yè)化農(nóng)場(chǎng)規(guī)模大而不穩(wěn)和傳統(tǒng)小農(nóng)戶小而無效的弊病,有效破解“誰來種地”難題,為渝東南邊遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)村從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)走向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)探索一條重要路徑,為渝東南整體脫貧提供強(qiáng)有力的支撐。

二、互聯(lián)網(wǎng)+背景下渝東南家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展路徑探析

火熱的“互聯(lián)網(wǎng)+”讓很多傳統(tǒng)行業(yè)飛速發(fā)展,同樣,它也可以為渝東南家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展注入無限能量。互聯(lián)網(wǎng)對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)而言,最大作用不是顛覆,而是改良和改善。“互聯(lián)網(wǎng)+”這種開放、互動(dòng)的特性,將改變家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,“互聯(lián)網(wǎng)+”對(duì)家庭農(nóng)場(chǎng)的的整個(gè)環(huán)節(jié)(包括生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng))都要順勢(shì)而變。

1.用“互聯(lián)網(wǎng)+”規(guī)范土地流轉(zhuǎn)

發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)要改變山區(qū)農(nóng)村土地林地碎片化零散分布的現(xiàn)狀,對(duì)其進(jìn)行流轉(zhuǎn)集中經(jīng)營(yíng)。通過“互聯(lián)網(wǎng)+”等媒體,多渠道、全方位、深層次地對(duì)有關(guān)家庭農(nóng)場(chǎng)的政策和信息進(jìn)行充分宣傳和介紹,幫助農(nóng)民進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式觀念創(chuàng)新。讓那些具有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新技術(shù)的青年人,特別是外出務(wù)工者回鄉(xiāng)進(jìn)行耕地、林地流轉(zhuǎn),參與家庭農(nóng)場(chǎng)建設(shè);讓不能回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的農(nóng)民,支持家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展,將自家的閑置耕地、林地進(jìn)行流轉(zhuǎn)。政府在不改變土地用途、不損害農(nóng)民利益前提下,通過拍賣“四荒地”,流轉(zhuǎn)耕地、林地,對(duì)農(nóng)村集體資產(chǎn)進(jìn)行股份制改革,讓農(nóng)民當(dāng)股東,從而有效打破部分農(nóng)戶對(duì)土地“既不放棄,又不經(jīng)營(yíng)”的怪象,將耕地、林地規(guī)范有效流轉(zhuǎn)。

2.加強(qiáng)農(nóng)村“互聯(lián)網(wǎng)+”硬件建設(shè)

互聯(lián)網(wǎng)硬件建設(shè)是農(nóng)村發(fā)展的短板之一,是制約家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的障礙。將互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入地方國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,加快推進(jìn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)現(xiàn)城區(qū)、主要景區(qū)WIFI全覆蓋,4G信號(hào)全縣域覆蓋;加強(qiáng)農(nóng)村信息化基礎(chǔ)設(shè)施和物流配送體系建設(shè),積極推進(jìn)快遞進(jìn)村、金融進(jìn)村、電信進(jìn)村、農(nóng)資進(jìn)村,加快電商下鄉(xiāng)步伐,助推家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展。

3.將“互聯(lián)網(wǎng)+”貫穿家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展全過程

利用“互聯(lián)網(wǎng)+”的優(yōu)勢(shì),充分了解市場(chǎng)行情。因地制宜,選擇適合家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的投資項(xiàng)目。首先是項(xiàng)目規(guī)劃要契合渝東南生態(tài)發(fā)展保護(hù)區(qū)的功能定位——始終堅(jiān)持“面上保護(hù)、點(diǎn)上開發(fā)”的原則,堅(jiān)守生態(tài)紅線。依托山地森林、地理氣候、民俗文化等特色資源,適度發(fā)展莼菜、辣椒、黃連、天麻等特色種植業(yè)和山羊、土雞等養(yǎng)殖業(yè),大力發(fā)展民俗生態(tài)鄉(xiāng)村旅游業(yè)。其次是項(xiàng)目實(shí)施要以提高家庭從業(yè)人員的綜合素質(zhì)和專業(yè)技能為重點(diǎn),對(duì)農(nóng)民的思想觀念、專業(yè)技能等進(jìn)行培訓(xùn),特別是家庭農(nóng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的建立和家庭農(nóng)場(chǎng)個(gè)性化網(wǎng)站的建設(shè)等技能,使其真正成為一名具有現(xiàn)代意識(shí)的新型職業(yè)農(nóng)民。最后是項(xiàng)目融資要適應(yīng)家庭農(nóng)場(chǎng)資金需求特征。利用“互聯(lián)網(wǎng)+”改革融資模式,創(chuàng)新實(shí)施更直接、更靈活、更具針對(duì)性的支持措施,突破家庭農(nóng)場(chǎng)融資發(fā)展瓶頸。

總之,通過“互聯(lián)網(wǎng)+”與家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,將大力促進(jìn)渝東南家庭農(nóng)場(chǎng)的健康發(fā)展,不僅對(duì)消費(fèi)者的權(quán)益提供保障,而且為渝東南如期脫貧提供強(qiáng)有力的支撐。

參考文獻(xiàn):

[1]朱學(xué)新.城鄉(xiāng)一體化背景下家庭農(nóng)場(chǎng)的發(fā)展路徑[J].蘇州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2014(2).

[2]周平,侯海燕.淮安市家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展探析[J].科學(xué)時(shí)代,2014(20).

[3]李瑩,陶元磊,冉陸榮.皖北地區(qū)發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng)的可行性路徑探析[J].天中學(xué)刊,2014(4).

[5]楊曉莉,季曉群,王書林.現(xiàn)階段我國家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展路徑分析[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2014(17).

[6]朱雪融.家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的困境與路徑選擇研究[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2014(4).

[7]袁賽男.我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的路徑選擇——基于家庭農(nóng)場(chǎng)與傳統(tǒng)小農(nóng)戶、企業(yè)化農(nóng)場(chǎng)的比較[J].南方農(nóng)村,2013(4).

[8]楊大蓉.基于國外經(jīng)驗(yàn)的江蘇省家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展策略研究[J].世界農(nóng)業(yè),2014(1).