促進研究生深度學習的翻轉課堂設計與實施*

□陳明選 張康莉

促進研究生深度學習的翻轉課堂設計與實施*

□陳明選張康莉

深度學習作為學習科學的重要分支,近年來受到國內外研究者的密切關注。互聯網時代信息技術的快速發展,為創新教學模式提供了便利,也為深度學習研究創造了新的探索空間。深度學習在本質上是一種以理解為導向、以理解深度為表征的學習,旨在追求對學生高階能力的培養。作為互聯網時代特有的創新教學形式——翻轉課堂,旨在讓學生由淺表學習走向深度學習,由初級理解向深度理解發展。深度學習的本質與翻轉課堂的旨趣相契合,因而也提供了新的研究視角。以碩士研究生群體為調查對象,促進研究生深度學習的翻轉課堂可以從四個方面進行設計,分別是課前自我理解、課上分享理解、課后反思理解和課終遷移應用。依此設計模式開展的實證研究結果表明,促進深度學習的翻轉課堂設計有助于提升研究生的認知結構層級水平,促進師生之間的多元互動,顯著增強深層學習動機與學習投入,深化深度學習策略的應用。

深度學習;理解性學習;翻轉課堂;設計實施;研究生

一、引言

學習科學從誕生至今不到30年的時間已形成了較大影響,而深度學習作為其重要分支,受到國內外教育研究者的密切關注。當前教育教學領域對深度學習的研究多是相對于注重機械記憶孤立概念和規則的淺表學習而言的,因此目前學界對深度學習還未形成統一的界定,但從已有研究中可以看出,深度學習是一種對獲得高階能力即批判思維能力、問題解決能力和創新創造能力的追求,是21世紀創新型人才所必備的能力。

信息技術的快速發展和在社會生活中的普及,使得信息的獲取變得更加便捷,然而在這樣的環境下,知識的增長和更新速度要比接收速度快得多,隨之而來的淺層讀圖、信息娛樂化、碎片化現象(顧小清等,2015)也抑制了學習的深度,使學習者傾向于淺層學習帶來的即時滿足感,而對知識的深度加工則避而遠之。雖然借助互聯網時代特有的創新教學形式(如MOOC、翻轉課堂及創新技術設備等)來引導學習者進行更加“有效地學習”的研究不少,但大多關注學習成績是否提高,學生記憶概念和規則的短期效率是否提高,而很少注重學習過程中對批判性思維、問題解決、遷移等深度學習能力的培養。

另外,目前關于深度學習的研究與實踐多涉及中小學或本科生的教育教學,而被忽視的碩士研究生課程學習則認為是一種“被高效”的學習,教師理所當然地認為碩士研究生在課程學習階段能接受一切抽象的知識,具有進行有效自主學習的能力。其實不然,通過對華東地區某高校教育學專業共39名碩士研究生進行深度學習現狀的問卷調查顯示:研究生課堂依然是灌輸式的教學方式,學生在深層學習動機、學習投入與深度學習策略應用方面表現不佳。

本文基于對目前研究生深層學習動機、學習投入以及深層學習策略的調查分析,提出促進研究生深度學習的翻轉課堂設計策略,并通過具體課程的實施和對學習過程與結果的質量分析發現:翻轉課堂對于促進研究生深度學習具有顯著的效果。

二、促進深度學習的翻轉課堂的內涵

1.深度學習與理解

近年來,深度學習在計算機科學中的機器學習領域和教育科學領域中均有所發展,因其對工業發展和學習能力的發展有重要價值和意義,因而引起理論研究者和實踐者的廣泛關注。

在計算機科學中,深度學習(Deep Learning)這一名詞最早出現在1986年,當時美國加利福尼亞大學計算機系Rina Dechter通過檢測可能的機器學習框架來權衡搜索效率的提高與學習量時提出了深度學習的方法(Dechter,1986)。但這一技術方法在20世紀并未得到充足發展,直至2006年Geoffrey Hinton再次將“深度學習”的概念提出,并對“神經網絡”進行改進,增加隱層的深度,發現如果人工神經網絡的隱層足夠多,選擇適當的連接函數和架構,并增加一個非監督學習的“預訓練”網絡,則會具有更強的表述能力(Hinton,2007)。這一研究成果因其緩解了傳統訓練算法的局部最小性,因而引起機器學習領域的廣泛關注。因此自2006年起深度學習成為人工智能技術科學中機器學習領域的一個新分支,并被定義為“一系列試圖使用多重非線性變換對數據進行多層抽象的算法”(Bengio et al.,2013),而且認為它是對人工神經網絡(Artificial Neural Network,ANN)的發展,即在更高水平上表達抽象概念,以建立和模擬人腦進行分析學習的神經網絡(Jones,2014)。其廣闊的應用前景和商業價值,迅速引起學術領域和工業領域的重視。目前我們所熟知的蘋果智能語音助手Siri、識別率僅比人眼低出0.25%的人臉識別系統DeepFace,都是深度學習技術研究的杰出成果。

在教育領域,深度學習最早由瑞典教育心理學家、哥德堡大學Marton和S?lj?(1976)兩位教授提出,他們在檢驗大學生閱讀散文過程中使用的學習策略以及理解和記憶的結果時發現,處理信息的不同水平與使用淺層還是深層學習方法有關。這一發現吸引很多學者對深度學習展開持續研究。如英國愛丁堡大學Entwistle教授在對大學生學習過程和技能的調查中,將深度學習作為學習方法的一種劃分為:追尋意義、聯系觀點、使用證據和擁有興趣四個維度(Entwistle,2000)。香港大學Biggs教授分別對深度學習的評價、深/淺學習動機與深/淺學習策略之間的相互關系及對學習效果的影響做了深入研究(Biggs et al.,2001)。澳大利亞昆士蘭大學的Kevin Warburton教授在探究教育的持續性發展與深度學習相關關系的過程中,建立了深度學習的影響因素模型,以期鼓勵大學生使用深度學習方法促進整個教育體系創新性地可持續發展(Warburton,2003)。近期美國研究學會(AIR)結合“深度學習研究”所發展的六維素養和美國國家研究理事會(NRC)劃分的深度學習的三個領域,提出了一個關于深度學習研究和實踐的兼容性框架,如表1所示(Huberman et al.,2014)。

表1 與深度學習關聯的能力

深度學習發展至今,已然成為學習科學領域的重要分支,學習科學自1991年誕生至今不到30年時間里發展迅速,取得了較大成就。R.基思·索耶(2010)在《劍橋學習科學手冊》中,對學習科學作了較為權威的詮釋。他認為學習科學是一個研究教和學的跨學科領域,研究各種情景下的正式和非正式學習,其研究目標是為了更好地理解認知過程和社會化過程以產生更有效的學習,并通過實踐研究所得理論重新設計課堂及其他學習環境,以使學習者能更有效深入地學習。同時該著作對深度學習的特征給予了總結:將新觀點及新概念與其已有經驗建立關聯;將知識歸納到相關的知識系統中;具有批判性的思維等。

而對于什么是深度學習,國內外并沒有統一的概念,它可以作為方法、策略或要達到的目標來理解。要探究深度學習的本質屬性,需追溯深度學習的根源及其發展脈絡。Pegrum等(2015)認為Marton等(1976)在提出深層學習與淺層學習理念的研究中指出,淺層學習是以機械記憶重復孤立信息為導向,而深度學習則是以理解為導向。同時,他們還開展了一項通過設置創建播客任務及策略引導來促進學生使用深度學習方法的研究,其結果表明:使用深度學習方法的學生能夠獲得有效的理解和長時間記憶。Houghton(2004)認為深度學習意味著對新觀點的批判性分析,通過連接頭腦中原有概念和原則達到理解的目的,可以在新環境中解決未知問題。澳大利亞昆士蘭大學Kevin Warburton(2003)認為深度學習是一種從課程材料和經歷中提取意義和理解的關鍵策略。國內學者黎加厚(何玲等,2005)認為深度學習是指在理解的基礎上,學習者批判性地學習新思想和新知識,將它們與原有的認知結構相融合,將眾多思想相互關聯,將已有的知識遷移到新的情境中去,做出決策并解決問題的學習。綜合國內外學者對深度學習概念的研究,不難看出,深度學習的本質就是理解,既是認知的過程與方式,也是學習的目標,同時也是新學習科學的主要特征之一(約翰·D·布蘭思福特,2013)。

對于理解,日本學者大橋正夫(1980)認為可以將理解(understand)分解為“under”+“stand”(立場),既表達站在他人的立場看自己(評價性理解),又表達站在他人的立場看他人(移情性理解)。另外,上世紀90年代初期哈佛大學教育研究院開展的持續近十年的“零點計劃”項目中的子課題“面向理解的教學”(Teaching for Understanding),提出了“彈性實作”(Flexible Performance)的理解觀,主要研究人員David Perkins等(1994)認為,理解是一個人能夠用所知道的關于這個主題的知識去進行創造性的思維和行動。美國課程設計專家格蘭特·威金斯和杰伊·麥克泰(2003)在《理解力培養與課程設計:一種教學和評價的新實踐》一書中認為,通過理解可以把個別的事實聯系為一個統一的有機體,獲得在新的環境中靈活運用知識和技能的能力,并將理解劃分為6個由低到高的維度。Biggs和Tang(2011)認為理解的經歷是不可逆的,現在所理解了的不會再被不理解。筆者(陳明選等,2012)認為理解不僅是明白懂得,更是應用知識的能力,是創新的基礎和前提,并在格蘭特·威金斯和杰伊·麥克泰關于課程逆向設計研究的基礎上進行實踐和探索,提出理解性學習的6個基本步驟,即設置衍生性主題、創設理解性教學環境、確定理解的目標、組織理解性活動、呈現理解的表現、持續的評估。總的來說,理解與深度學習都強調不能機械地記憶,追求對學生高階能力的培養。

2.深度學習與翻轉課堂

(1)翻轉課堂對深度學習的追求

隨著信息化時代的快速發展,翻轉課堂教學形式應運而生,因其打破了知識接收與知識內化的空間順序,并具備增加課堂互動、實現學生個性化學習等優勢,而成為教育研究與實踐者重點關注的創新路徑之一。翻轉課堂作為信息技術與學習理論深度融合的典范,近年來也成為高等教育改革的熱點。但要想將翻轉課堂的優勢發揮到最大化程度,即實現深度學習,需要對基于翻轉課堂的教學模式從目標到評價進行整體設計。國內已有研究大多停留在對翻轉課程流程和模式設計方面(卜彩麗等,2016),就其翻轉效果依然根據成績進行評定,并沒有關注學生在翻轉課堂學習活動中深度學習能力的發展。因此,翻轉課堂不能僅停在形式和學生終期成績的提高層面上,關注學生高階能力發展、促進深度學習才是培養21世紀新型人才所需要的。

(2)翻轉課堂對深度學習的支持

大量實踐表明,深度學習一般會進行復雜的學習活動,而傳統有限的課堂時間也是阻礙深度學習活動進行的影響因素之一。翻轉課堂旨在讓學生由淺表學習走向深度學習,由初級認知水平向高級認知水平發展(祝智庭,2016)。翻轉課堂的出現,既為教師在課內和課外學習活動的設計打開了思路,又為在校學習者學習空間的拓展提供了條件,實現了課內外、互聯網與物理空間學習的有效銜接,使學生在體驗真實實踐活動的過程中,升華對抽象理論的認識與批判。同時翻轉課堂有利于教師重新分配課堂時間,保證深度學習活動的順利進行。已有研究表明:轉變以教為主的教學方法為以學生為中心的方法,能促進學生的理解和更有效的意義建構(Floyd et al.,2009),而翻轉課堂以學習者為中心的特性,正是對深度學習的有效支持。

三、促進研究生深度學習的翻轉課堂設計與應用

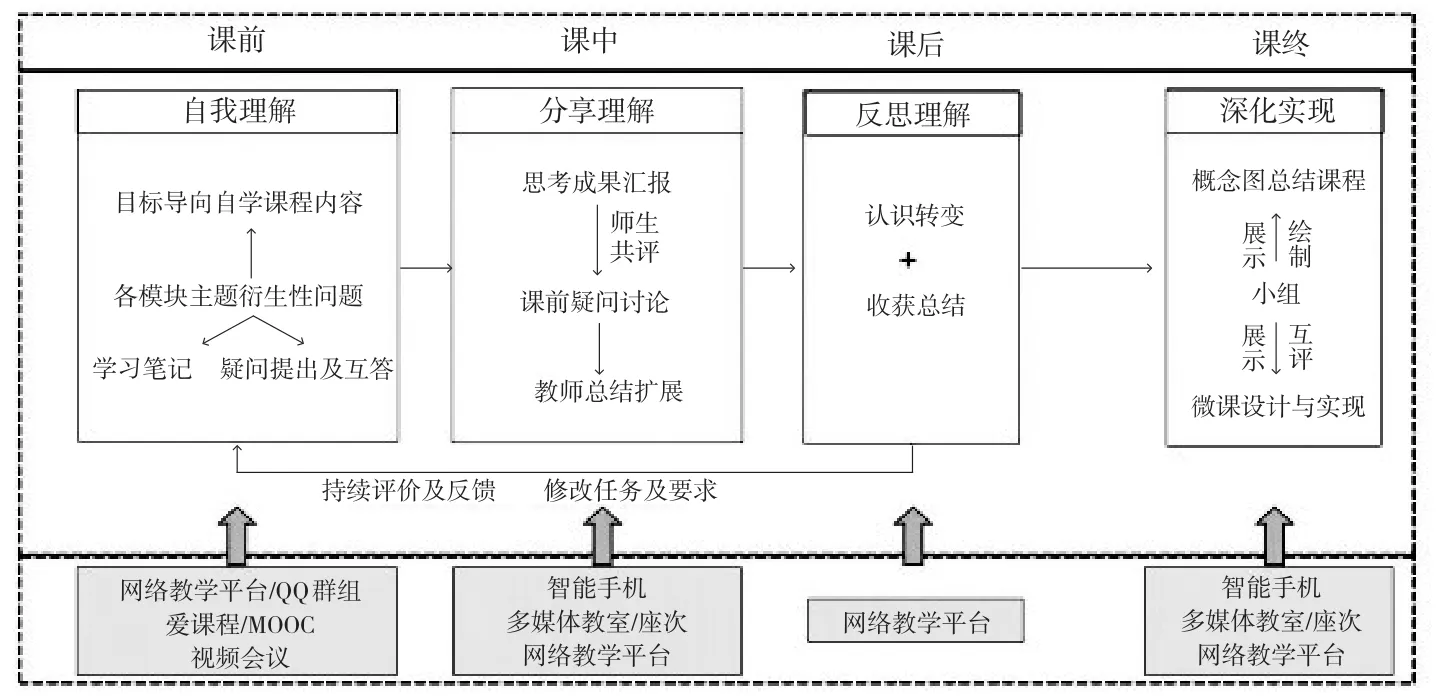

圖1 微觀層面的翻轉課堂設計

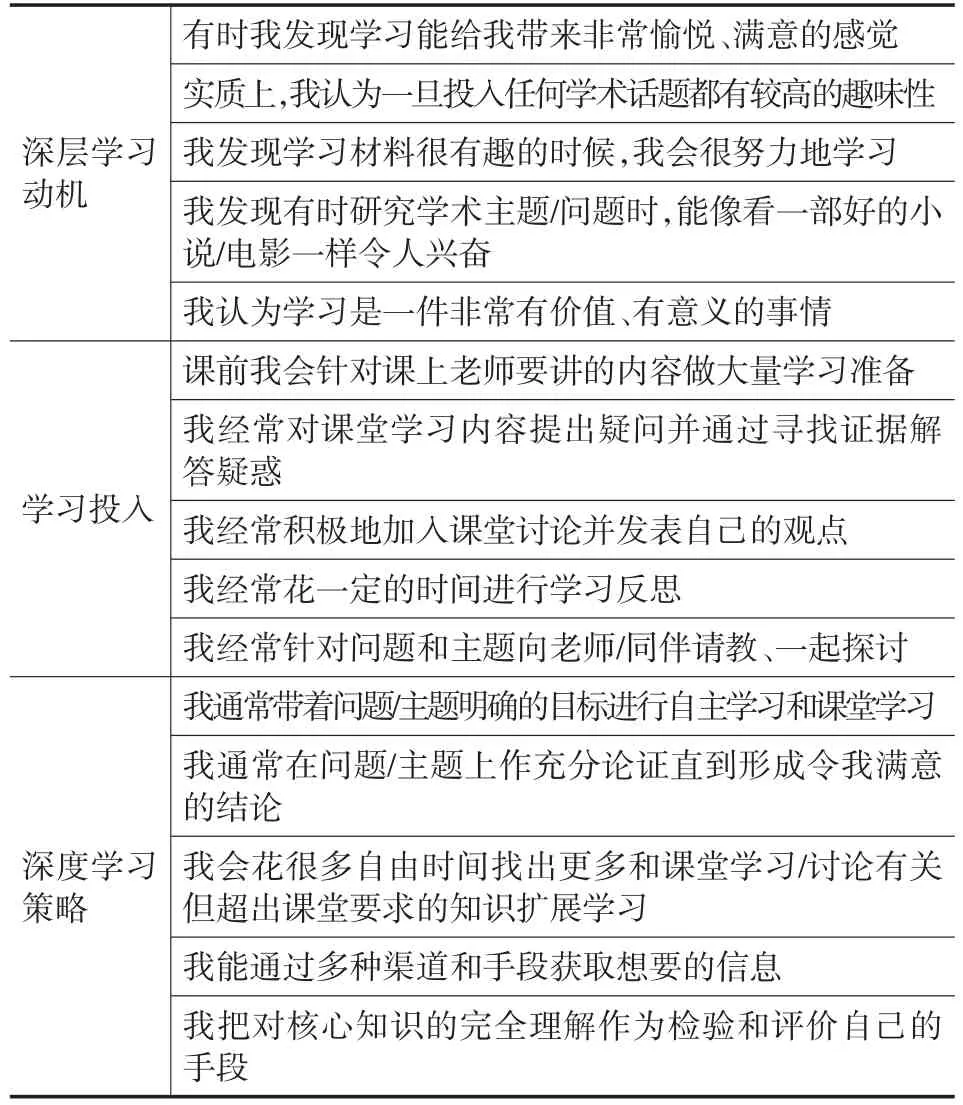

表2 深度學習現狀調查問卷

碩士研究生的學習特征與高等教育中的本科群體有所不同。首先,研究生有一定的專業知識儲備,能接受的知識抽象程度相對較高;其次,研究生課程學習的主要目的不僅是拓寬知識的廣度,更是鍛煉深度學習能力,培養科研學術素養;最后,研究生的學習環境較為自主自由,有相對寬松的課外學習時間,可以自主安排進行學習研究(湯躍明等,2007)。目前大部分碩士研究生課程均集中在入學后的前1~1.5年,對于習慣于接受以終結性評價為主的本科畢業生來說,是否具備深度學習的能力有待考察。由于大多數人認為碩士研究生自然具備較強的學習能力,因此對研究生學習特別是課程學習階段的學習關注較少。已有研究發現,使用深度學習的方法能夠帶來高質量的學習結果,而能進行深度學習的學生在深層學習動機、學習投入和深度學習策略的應用方面與淺層學習的學生有顯著差異(Biggs et al.,2001;Floyd et al.,2009)。因此本研究針對某高校教育學專業39名碩士一年級學生,從深層學習動機、學習投入和深度學習策略三個方面對其深度學習現狀進行問卷調查(如表2),回收問卷39份,有效問卷39份,采用李克特五點量表進行計分,非常不同意為1分,非常同意為5分。通過SPSS軟件計算Cronbach's α系數為0.836,信度值高于0.65,說明本問卷的總體信度較高,各因子間有較高的內部一致性。總體分析結果顯示:學生在深層學習動機、學習投入、深度學習策略三方面的均值分別為3.75、3.51、3.53,說明學生在深度學習方面的表現一般。因此,筆者設計了促進深度學習的翻轉課堂對其中參與調查的20位研究生予以實施并進行案例研究。

本研究從宏觀層面和微觀層面(如圖1所示)對翻轉課堂進行總體設計,以保證深度學習的有效發生。在宏觀層面,主要從課程的內容架構、學習資源的組織選擇、網絡與物理環境的搭建、評價工具及策略的選擇等方面著手翻轉課堂的整體設計;在微觀層面,涉及課前、課中、課后的學習活動設計及策略選擇。以下將從兩個層面對促進深度學習的翻轉課堂設計模式進行詳細闡述。

1.宏觀層面

(1)整體重構課程,助力學生構建知識體系

“教學設計”作為教育技術專業的核心課程之一,是最具專業特色的課程,對學生起著舉足輕重的作用和價值。以“教學設計”為實驗課程之后,首先將為期8周32學時的課程劃分為三大模塊,即理論學習模塊、專題研討模塊、課程總結與微課設計展示模塊。其中理論學習模塊包括教學設計概述、教學設計的過程、教學設計的基本模式;專題研討模塊包括理解性教學設計、微課及翻轉課堂、混合式學習、教學設計面臨的問題與發展趨勢及研究熱點;課程總結與微課設計展示模塊包括使用概念圖總結本門課程的學習內容,設計一個微課并制作成視頻展現。因此,本門課程具體環節也分成課前、課中、課后和課終四個環節,并在課程開始前將教學大綱及課程介紹發布給學生,使學生對課程有整體了解。

(2)選擇組織多樣化教學資源,引發內外觀點碰撞

如何選擇和組織教學資源是需要解決的問題。目前大部分翻轉課堂的課前學習資源都來自教師自己錄制的課程,但根據研究生的認知抽象程度,課前根據具體知識點來錄制顯得十分不必要,而且“教學設計”這門課程的知識點及劣構性問題較多,最終決定將課前學習資源主要分成兩種:一種是網絡資源,以精品資源課、專業學術講座、MOOC資源為主;另外一種是教師原創資源,即教師通過搜集資料及與自身研究整合的PPT資源。通常教授都有自己獨特的理論沉淀,并希望傳授給學生,而不僅是讓學生只學習互聯網資源。這種資源的結合使學生和教師既有“不合”也有“共識”,有利于師生在面對面的課堂上產生更多互動。

(3)構架網絡與物理環境,實現不同時空的有效連接

在搭建網絡環境方面,所設計的線上學習活動主要是基于局域網的數字化學習平臺;同時也多方面綜合了互聯網元素,如選用愛課程、Coursera、SICET大講堂,這些平臺較為規范地囊括了視頻資源區、課件資源區、討論區、答疑區等模塊,可以在觀看學習視頻的同時選擇更多有效的交互。在此過程中,局域網與互聯網的使用是無法拆分的,融合會有特定的效果:首先,同時利用局域網與互聯網通信工具發布課程通知、章節學習任務和學習材料;其次,學生通過局域網提交課前學習成果至教學平臺,再通過基于二維碼的互聯網技術(H5網頁)瀏覽和互評同伴的學習成果,進行課前討論,預答同學提出的疑問,教師則主要基于平臺進行反饋;最后,在課前一天通過QQ群發布課內學習活動安排。基于學校自有的網絡教學平臺能夠系統清晰地保留個人及同學的學習痕跡,而互聯網及通信技術則可以更加快捷高效地輔助活動的開展,從而提高課程學習效率。

在搭建物理環境方面,由于學習本門課程的碩士研究生人數只有20人,所以課內安排為有利于互動交流的圓桌座談形式,并將課前思考相同或相近問題的同學安排在一起。另外,當進入師生共同答疑環節時,可立即調取課前產生于教學平臺上的數據,這樣便可有效連接課前在線學習環境與真實物理環境。

(4)選擇評價策略及工具,保證評價功能的實現

大多數翻轉課堂注重學習結果的總結性評價,且關于翻轉課堂評價方式的研究較少,這種評價方式在很大程度上導致學生學習的積極性和參與性不強(尹鐵燕等,2015),評價在教學中的功能被弱化。本研究將采取教師評價、同學互評來提高學生學習的積極性和參與性;另外,個人認知復雜程度能夠反映理解水平的高低,理解與認知結構息息相關(陳明選等,2016)。約翰·彼格斯等(2010)認為雖然學生的總體認知結構是不能檢測的,但學生在應答某個問題時所表現出來的思維結構卻可以檢測,而且能夠反映學生對特定知識點的概念理解層次,是研究學習者學習質量的重要線索。他們還提出了SOLO(Structure of Observed Learning Outcome)分類理論,將對問題的回答層次劃分為前結構水平、單點結構水平、多點結構水平、關聯結構水平及抽象擴展結構水平5類:其中處在前結構水平的特征為,調用與問題有關但不重要或根本無關的個別細節便可直接得出答案;單點結構水平的特征為,只在單方面對涉及的知識進行簡單羅列,便可直接得出問題的答案;多點結構水平的特征為,能從多個方面引用并概括關聯性不強的素材而直接得出答案;關聯結構水平的特征為,能在引用經歷的經驗或給出特定情境的情況下,對與問題相關性較強的素材進行歸納從而得出答案;抽象擴展結構水平的特征為,對與問題相關的線索通過引用具有相關關系的素材,進行超越自身經歷情境的假設與演繹推理,最后并不一定要得出唯一答案。本研究將每次課程實施階段學生對衍生性問題的回答,使用SOLO分類理論進行評測,以反映學生學習過程中理解水平的變化。另外,在課程終期階段,筆者還設計了基于手機移動端的微課評分表,使學生既能從評價中再次認識微課,又能通過評分表看到自己和他人的微課設計的優劣。因此根據具體情形選擇不同的評價工具來保證評價功能的實現是十分必要的。

2.微觀層面

(1)課前自我理解,認識初步成型

目前大多數翻轉課堂只是在知識授導型教學方面找到了切入點,本質上依然屬于“灌輸式”教法,只是將灌輸階段前置到了課前。為了避免此情形,實現課前自我理解,需要設計引導自我理解的策略:首先,在課程學習前公開能夠引領學生邁向重要學習中心、推動學生進行深度理解、相互關聯、明確可操作的學習目標,由此設置的學習目標對學生來說是進行深度學習的出發點和引導學習過程中的方向牌。其次,為了拓展學習的深度和廣度,需選擇具有占據學科中心、需要發現、具有持久價值、有吸引力四方面特征的學習內容(陳明選等,2012),且具有此特征的課程內容更容易以“衍生性問題”的形式來引發學生的興趣、進行持久的探索,如將“專題研討模塊”下“理解性教學設計”子主題中的“衍生性問題”設計為四個問題:一是什么是理解,怎么促進理解及如何評價理解,談談你的看法?二是理解性教學設計與教學設計的基本模式有哪些不同,表現在哪里?三是根據已有文獻及實踐案例,探索理解性教學研究的現狀、代表性論著和實踐成果。四是按照理解性教學設計理論設計課程。最后,為學生設計并發布具體的學習任務及要求,引導學習活動的有序進行,為面對面課堂學習充分做好準備。

(2)課中分享理解,矯正認知偏差

翻轉課堂在信息化教學實踐中的應用迸發出絢麗的智慧火花,主要表現在翻轉課堂采納了混合學習形式,能夠優化學習策略;注重人際協同以及發揮集體智慧等優勢(祝智庭,2016)。通過翻轉課堂連接課上與課前學習,使教師有更多時間設計課上面對面的學習活動。學生進行課前學習雖然也產生互動,但課堂上的正式學習環境與課前學習環境不同,產生的效果也不相同。根據“學習金字塔原理”,“聽講”學習內容平均留存率為5%,“教授給他人”平均留存率可高達90%,因此翻轉課堂課上環節首先設置了選取課前各“衍生性問題”思考者之一來分享展示的環節,要求學生將自己對問題的思考看法講授給教師和同伴,此環節同時也會選擇師生共同點評、師生根據匯報內容提問與匯報人答疑的策略來協助活動有效進行。其次,教師根據網絡教學平臺“課前討論區”中的課前疑問和討論情況與學生就課前疑問系統地答疑解惑。最后,根據之前活動進行情況適當擴展其他學習內容。整個課堂活動過程中,本著分享觀點、糾正課前個人思考存在的認知偏差、協同建構的理念,“以問題為中心”幫助學生拓展發現問題的思路、分析問題的視角和解決問題的能力,同時也是對研究生學術研究能力的鍛煉和培養。

(3)課后反思理解,元認知能力得以訓練和提高

反思是對課前和課堂學習活動的總結,而如何設置有效的反思方式,對反思的效果有很大的影響。因此,本研究在實施推進的過程中,不斷觀察學生的反思情況,并對反思形式作出改進,最終形成有效的反思策略:一方面,通過圖示的辦法讓學生反思課堂學習活動后對某個概念或問題認識的思維變化過程,以達到自我認識的目的;另一方面,通過對課程實施過程中與教師、同學的互動而產生的新收獲進行總結與反思。

(4)課終協作建構課程內容,知識體系得以遷移應用

為加強課程內容知識概念間的連接,幫助學生形成清晰的課程知識體系(Floyd et al.,2009),我們設置了繪制課程概念圖的小組協作任務并于課終進行展示。在此過程中,學生工具選擇使用的多樣性和圖形樣式的多樣性得以發揮和展現。另外,能否將所學創造性地遷移應用到具體的新情境和作品中去,才是學生深度學習最終目標實現與否的關鍵,因此設置微課設計并制作成微視頻成為必不可少的環節。而在此過程中教師需要通過一定的手段來指導或給予學生反饋,如通過課上對概念圖的評價、微課評分表的使用等來輔助學生更好地認識和優化自我。

四、促進研究生深度學習的翻轉課堂實施效果分析

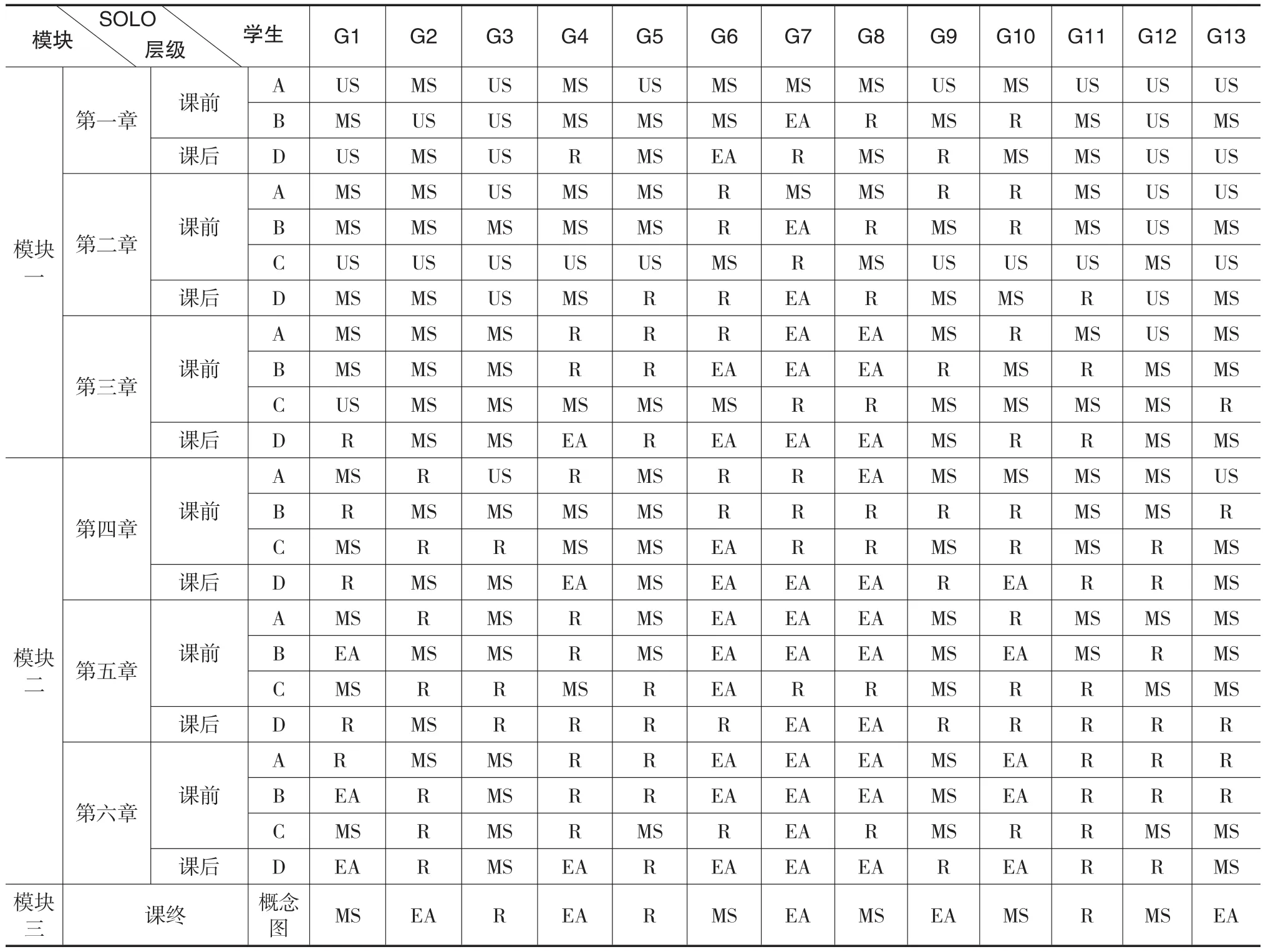

表3 學生過程性學習結果層級水平

通過收集研究生在網絡教學平臺上各學習階段思考結果所產生的文本、課堂互動視頻以及翻轉課堂實施前后深度學習現狀的調查問卷,筆者對學生深度學習的結果質量、外顯行為及內在表現進行效果分析。

1.各階段理解水平變化分析

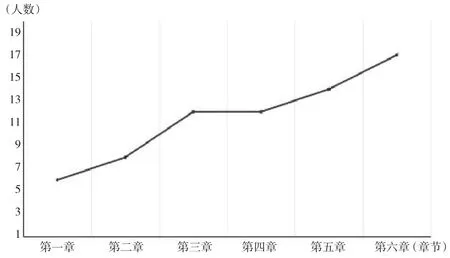

SOLO分類法的優越性在于其關注學習者對問題做出反應時所表現出的思維過程和所達到的認知水平,能使教育評價的觸角深入到質的層面,能為深度學習質量評價、高階思維能力評估等提供理論支持(張浩等,2014)。經過對收集的文本進行分析發現,研究生對問題的回答并沒有涉及SOLO中的前結構水平,故層級分布表現為從單點結構到抽象擴展結構。基于SOLO分類理論對20名研究對象所產生的文本數據進行分析,并從中選取較有代表性的13名研究對象,得出如表3所顯示的結果。從表3中可以看出:在R(關聯結構)和EA(抽象擴展結構)較高層級水平的總體人數變化上,從第一章到第六章,課前筆記從0人上升到9人,而在20份總體樣本中從2人上升至16人;作為主要任務的“衍生性問題”思考從3人上升到11人,20份總體樣本中從5人上升至18人(變化趨勢如圖2所示);答疑在第二章到第六章從1人上升至7人,20份總體樣本中從2人上升至15人;反思從4人升至11人,20份總體樣本中從6人上升至18人。另一方面也可以看出,有的學生(如G4、G10、G11)一開始便逐步提高,有的學生(如G1、G2、G3、G12、G13)前期提高較慢,但后期提高較快,而G5、G9則出現相對不穩定的狀態,一直比較優秀的學生(如G6、G7、G8)則能一直保持較高的水平,整體來看學生的層級水平有所提高。

圖2 衍生性問題回答結果在R和EA層級水平上總體人數變化情況

表4 課堂交互行為比率統計表

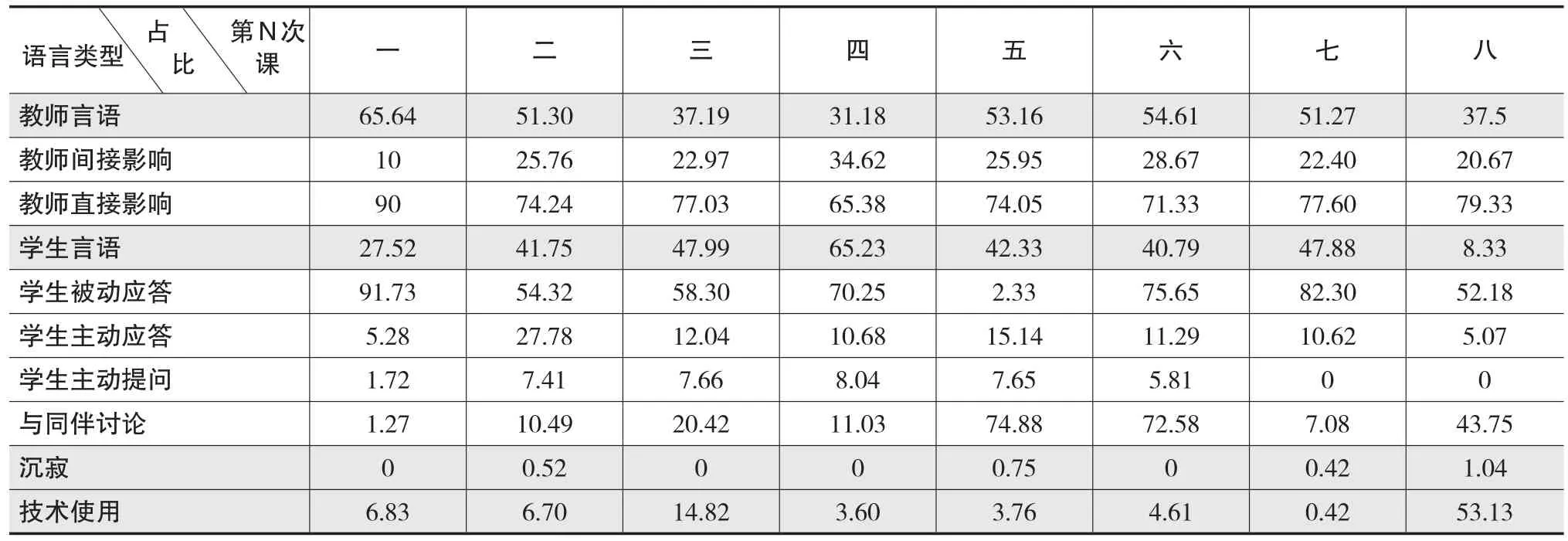

2.師生課堂互動行為分析

提問是學習過程中的關鍵要素,是問題解決的必要方面(Chin et al.,2000),為了通過師生互動情況,特別是從學生應答與提問的比例中分析學生課堂參與程度及參與質量如何,本研究采用顧小清教授在弗蘭德斯(FIAS)互動分析系統基礎上改編的基于信息技術的互動分析編碼系統(ITIAS)(顧小清等,2004)。一般FIAS進行編碼的時間間隔為3秒,也有研究者根據需要設置為1.5分鐘/次(李萬春等,2009)。考慮到本研究所記錄課程的總時長以及對其預編碼的反饋,決定將編碼的時間間隔定位為30秒并進行比率分析。本研究參照FIAS的觀察規則制定如下主要觀察規則:(1)學生匯報課前問題成果行為為學生被動應答;(2)如果在30秒內出現多種交互行為時,選擇不同于上一個30秒內的交互行為;(3)當教師未指定應答人時的應答行為為學生主動應答;(4)學生或教師為了展示內容或微課而操作多媒體的行為也被歸入技術使用類別。表4中第一次課由于未嚴格按照翻轉課堂設計實施,第七次課由于教師上課時間安排在晚間學生狀態不佳,因此從分析結果可以看出,第一次課偏向于傳統授課形式,教師語言占比為65.64%,學生語言占比為27.52%,且主要為被動匯報行為;在第七次課中學生主動提問行為欠缺,互動效果欠佳,學生參與不夠,未達到預期狀態。同時從表4中也可以看出,第二周到第七周教師語言占比基本在30%~55%區間內,學生語言占比基本在40%~60%區間內,教師間接語言比例較第一次課有所增加,教師語言不再停留在純講授層面,學生語言類型增多,主動提問、主動應答、與同伴討論所占比率上升。第八次課為概念圖和微課展示課,技術使用的占比較高為53.13%,本次課在學生、教師、技術的融合中構建本門課程的知識體系和遷移應用。

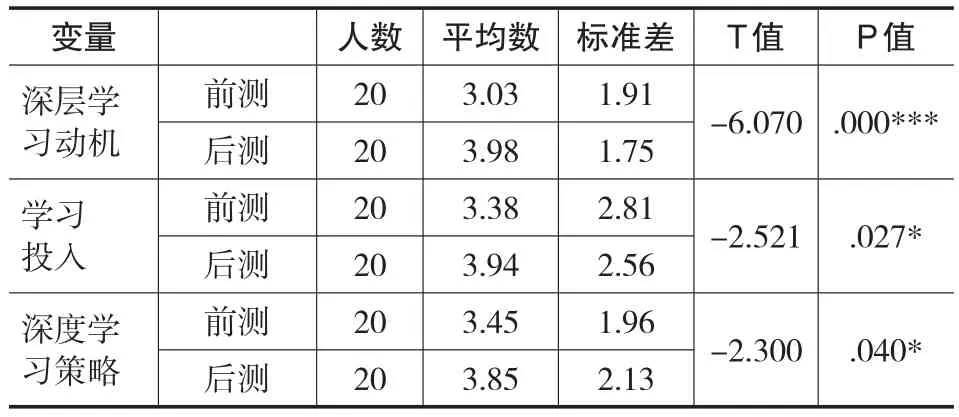

3.深度學習狀態變化分析

通過一個學期共32學時的翻轉課堂學習體驗,對20名研究生翻轉體驗前后的深度學習狀態進行問卷調查,并使用SPSS軟件進行相依樣本T檢驗,結果如表5所示。從表5中可以看出,學生在課程實施前后深層學習動機、學習投入、深度學習策略三個方面均表現出顯著性差異,其中學習動機顯著性最高。學生在翻轉課堂實施之后,深層學習動機的均值為3.89,學習投入的均值為3.94,深度學習策略的均值為3.85,均接近于4,說明學生在以上三個方面的表現較為積極,而在之后的訪談中被問及為何在做出選擇時很少涉及最高程度,大多數學生認為需要給自己留出上升的空間。

表5 學生深度學習狀態相依樣本T檢驗結果(N=20)

五、結論與討論

1.提高學生理解水平,促進深度學習認知能力的發展

學習推進過程中不同階段理解水平的變化,反映出學生認知結構復雜程度的變化。學生各階段理解水平結果(如表3)已顯示,學生在課前、課后的理解水平有差異,且學生課后理解水平一般高于課前理解水平,說明課前評價特別是疑問的提出及回答、課堂學習活動的設計有助于加深學生對知識的理解,這一觀點從對學生的訪談中也得到了印證。另外,學生整體最終理解水平得到顯著提升,雖然無法使每個學生都達到最高的抽象擴展結構水平,但根據個體差異基本上能使每個學生都達到自己最高的理解層級(陳明選等,2015)。因此,本研究所設計的翻轉課堂能起到提高學生理解水平、促進學生認知能力發展的作用。

2.師生人際互動增多,提升了學生課程參與感

從課堂互動行為的分析結果可以看出,學生課上語言類型逐漸由單一轉向多樣化,說明學生不再局限于被動接收教授的內容或被動應答,而是通過課前查看學習材料、引導發現問題、幫助同學解決問題,使學生做好在課上與同學教師充分討論的準備,以至于參與到課程內容學習中來共同建構知識并獲得意義。另外,從課前同學之間的在線互評互答,到課堂中的師生互動,再到課后的反思總結;從翻轉課堂實施開始到結束,學生在參與本次設計實踐的過程中,將各階段所學“教學設計”理論與親身經歷相結合,使學生在參與中建構了知識,獲得了技能。

3.增強深層學習動機與學習投入,深化深度學習策略的應用

由表5可知,學生在翻轉課堂實施后深層學習動機顯著高于實施之前,說明衍生性問題的設置能夠提高學習的趣味性,并能從本次學習體驗中獲得學習帶來的成就感和對本門課程學習價值的認同,從而增強了其深層學習動機。在通過引導學生發現問題、解決問題及反思的過程中,學生對學習投入的增強,也有效保證了深度學習目標的達成。在學習不斷持續的過程中,學習者不斷深化深度學習策略的應用,體現了學習者對自身學習要求的提高以及對批判性看待問題與求證等科研素養培養的重視。

值得一提的是,雖然翻轉課堂總體會增加學習負擔,但學生認為“這對能力的提高很有效,對能力的培養也很有效,而且當我們面對更具挑戰性的任務時,在教師幫助下迎刃而解的學習成就感也會很突出。”

通過以上對促進研究生深度學習的翻轉課堂的設計及應用研究,可以看出,引導研究生進行深度學習的成效不僅表現在對思考問題的思維結構水平的變化,即問題探究能力的提升;還表現在生生、師生之間的互動頻率的提高;另外個人在深層學習動機、學習投入及深度學習策略應用方面也發生了顯著的變化。在知識更新速度不斷加快的背景下,傳統教與學在互聯網時代面臨著諸多沖擊和挑戰,借助互聯網平臺及通信技術將學習和教學與動態開放的外部世界相連,借助有效的教學策略和模式促進學生深度學習成為這個時代賦予的使命。

正如戴維·珀金斯(2014)所言,學生即將面對的是兼具未知與已知的靈活多變的世界。教育的任務不僅僅是傳遞“已經打開的盒子”里面的內容,更應該培養學生對“尚未打開的盒子”和“即將打開的盒子”里面內容的好奇心,而正確的方法是幫助他們找到打開盒子的鑰匙。

[1][澳]約翰·彼格斯,凱文·科利斯(2010).學習質量評價: SOLO分類理論(可觀察的學習成果結構)[M].高凌飚,張洪巖.北京:人民教育出版社:27-33.

[2][美]戴維·珀金斯(2014).為未知而教,為未來而學[M].楊彥捷.杭州:浙江人民出版社:18.

[3][美]格蘭特·威金斯,杰伊·麥克泰(2003).理解力培養與課程設計:一種教學和評價的新實踐[M].么加利.北京:中國輕工業出版社:56-61.

[4][美]R.基思·索耶(2010).劍橋學習科學手冊[M].徐曉東.北京:教育科學出版社:xi,4.

[5][美]約翰·D·布蘭思福特(2013).人是如何學習的人是如何學習的:大腦、心理、經驗及學校(擴展版)[M].程可拉,孫亞玲,王旭卿.上海:華東師范大學出版社:10.

[6][日]大橋正夫(1980).教育心理學[M].鐘啟泉.上海:上海教育出版社:136-137.

[7]卜彩麗,孔素真(2016).現狀與反思:國內翻轉課堂研究評述[J].中國遠程教育,(2):26-33.

[8]陳明選,劉徑言(2012).教育信息化進程中教學設計的轉型——基于理解的視角[J].電化教育研究,(8):10-16.

[9]陳明選,楊娟(2015).著重理解的翻轉課堂學習活動設計[J].開放教育研究,(6):95-103.

[10]陳明選,鄧喆(2016).圍繞理解的學習評價——基于SOLO分類理論的視角[J].中國電化教育,(1):71-78.

[11]顧小清,馮園園,胡思暢(2015).超越碎片化學習:語義圖示與深度學習[J].中國電化教育,(3):39-48.

[12]顧小清,王煒(2004).支持教師專業發展的課堂分析技術新探索[J].中國電化教育,2004,(7):18-21.

[13]何玲,黎加厚(2005).促進學生深度學習[J].現代教學,(5):29-30.

[14]李萬春,朱云東,劉朝麗(2009).基于信息熵的課堂教學過程量化評價模型[J].電化教育研究,2009,(1):99-102.

[15]湯躍明,吳靜松,李紅安(2007).Diigo在研究生學習中的應用探究——以教育技術專業研究生應用為例[J].中國電化教育,(11):79-82.

[16]尹鐵燕,彭羽(2015).翻轉課堂研究述評[J].當代教育論壇,(1):94-102.

[17]張浩,吳秀娟,王靜(2014).深度學習的目標與評價體系構建[J].中國電化教育,(7):51-55.

[18]祝智庭(2016).智慧教育新發展:從翻轉課堂到智慧課堂及智慧學習空間[J].開放教育研究,(1):18-26,49.

[19]Bengio,Y.,Courville,A.,&Vincent,P.(2013).Representation Learning:A Review and New Perspectives[J].IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,35(8):1798-1828.

[20]Biggs,J.,Kember,D.,&Leung,D.Y.P.(2001).The Revised Two-Factor Study Process Questionnaire:R-SPQ-2F[J].British Journal of Educational Psychology,71(1):133-149.

[21]Biggs,J.,&Tang,C.(2011).Teaching for Quality Learning at University:What the Student Does[M].Maidenhead,Berkshire:Open University Press:85.

[22]Chin,C.,&Brown,D.E.(2000).Learning in Science:A Comparison of Deep and Surface Approaches[J].Journal of Research in Science Teaching,37(2):109-138.

[23]Dechter,R.(1986).Learning While Searching in Constraint-Satisfaction-Problems[A].ProceedingsoftheFifth AAAI National Conference on Artificial Intelligence[C].AAAI Press:178-183.

[24]Entwistle,N.(2000).Promoting Deep Learning Through Teaching and Assessment:Conceptual Frameworks and Educational Contexts[A].Proceedings of the 1st Annual Conference ESRC Teaching and Learning Research Programme(TLRP)[C]. University of Leicester.

[25]Floyd,K.S.,Harrington,S.J.,&Santiago,J.(2009).The Effect of Engagement and Perceived Course Value on Deep and Surface Learning Strategies[J].Informing Science:The International Journal of an Emerging Transdiscipline,(12):181-190.

[26]Hinton,G.E.(2007).Learning Multiple Layers of Representation[J].TrendsinCognitiveSciences,11(10): 428-434.

[27]Houghton,W.(2004).Engineering Subject Centre Guide:LearningandTeachingTheoryforEngineering Academics[M].Leicestershire:? Higher Education Academy Engineering Subject Centre,Loughborough University:9.

[28]Huberman,M.,Bitter,C.,&Anthony,J.et al(2014). The Shape of Deeper Learning:Strategies,Structures,and Cultures in Deeper Learning Network High Schools.Findings from the Study of Deeper Learning Opportunities and Outcomes: Report 1[R].American Institutes for Research.

[29]Jones,N.(2014).The Learning Machines[J].Nature,505(7482):146-148.

[30]Marton,F.,&S?lj?,R.(1976).On Qualitative Differences in Learning:I-Outcome and Process[J].British Journal of Educational Psychology,46(1):4-11.

[31]Pegrum,M.,Bartle,E.,&Longnecker,N.(2015).Can CreativePodcastingPromoteDeepLearning?TheUseof Podcasting for Learning Content in an Undergraduate Science Unit[J].British Journal of Educational Technology,46(1):142-152.

[32]Perkins,D.,&Blythe,T.(1994).Putting Understanding Up Front[J].Educational Leadership,51(5):4-7.

[33]Warburton,K.(2003).Deep Learning and Education for Sustainability[J].InternationalJournalofSustainabilityin Higher Education,4(1):44-56.

The Class Design of the Flipped Classroom and Its Implementation for Promoting Graduate Students'Deep Learning

Chen Mingxuan,Zhang Kangli

Deep learning,as an important branch of learning sciences,has been received close attention of domestic and foreign researchers in recent years.The rapid development of information technology in the Internet era provides convenient conditions for innovative teaching modes,and also creates the new exploration space for deep learning research.Deep learning is understanding-oriented and characterized by deep understanding essentially,in pursuit of cultivating high-order abilities of students.The flipped classroom,as the particular and innovative teaching form in the Internet age,aims at translating students'surface learning into deep learning and from primary understanding to deep understanding.The fit between the essence of deep learning and the purport of the flipped classroom provides a fresh perspective for researchers consequently.With master group as investigative object,the flipped classroom for promoting graduate students'deep learning is designed from four aspects: self-understanding before class,understanding by sharing in class,understanding by reflecting after class,transfer and application at the end of classes to achieve the goal of deep learning.The results of the empirical research based on the design mode show that:The class design of the flipped classroom for promoting graduate students'deep learning contributes to promoting the level of students'cognitive structure,facilitating multiple interaction between teachers and students,improving deep motive and learning engagement significantly,and deepening application of the deep learning strategies.

Deep Learning;Learning for Understanding;The Flipped Classroom;Design and Implementation;Graduate Student

G434

A

1009-5195(2016)05-0068-11 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2016.05.008

國家社科基金“十二五”規劃教育學一般項目“理解視域下信息化教學設計的創新與應用研究”(BCA140052)。

陳明選,教授,碩士生導師;張康莉,碩士研究生,江南大學教育信息化研究中心(江蘇無錫214122)。

2016-08-08責任編輯劉選曾艷