整合平臺盤活資源

崔建

教育部最新發布的《關于“十三五”期間全面深入推進教育信息化工作的指導意見(征求意見稿)》(以下簡稱《意見》)為我們在“十三五”期間深入開展區域教育信息化指明了方向。《意見》中的基本原則明確指出,堅持深化應用,要通過深化應用釋放信息技術對教育教學改革和發展的作用。《意見》進一步強調各級教育行政部門要采取多種形式,利用技術、設備和工具,探索、創設適應信息時代特點的新型教學環境,創新教學模式,切實提升教育教學的現代化水平。

我們在區域創設新型教學環境方面做了系列嘗試,引入平臺、盤活資源,將3000余臺學生計算機在空置時間轉變為1:1教學環境下的“電子書包”,打造全新的線上教學與線下教學相結合的教育信息化生態環境。區域試運行一年多來,取得了較好的效果。

整合優課、電子教室平臺,搭建1:1新型 “電子書包”教學環境

快速發展的教育信息化時代,教育硬件資源投資巨大,尤其是學生計算機因為要滿足信息技術軟件教學和英語人機互動考試的需求,更新周期縮短至4~5年。每年區域教育信息化的投入在更新學生計算機方面花費較高,均占教育投入的較大比例。

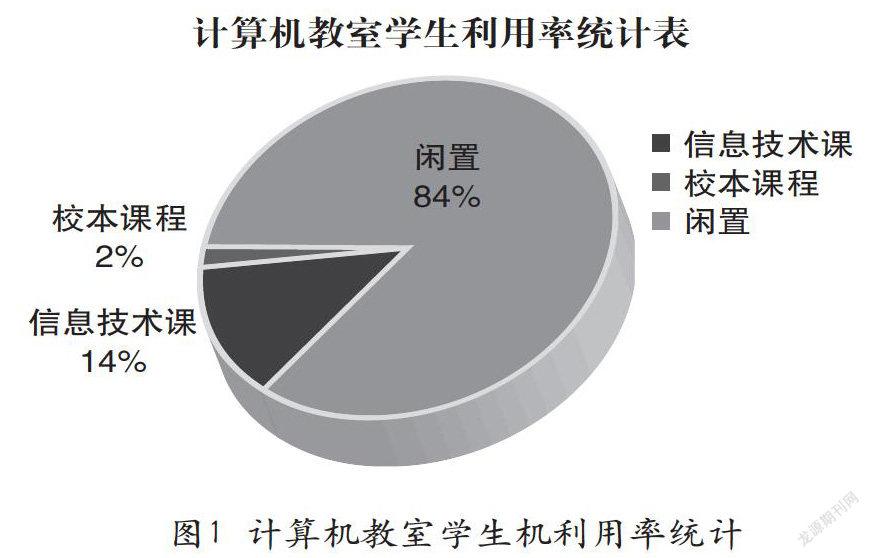

雖然我們的學生計算機購置費用在教育信息化支出中占到很大比例,但是我們的實際應用情況卻效率較低、非常不理想。經過對區域內32所學校學生計算機教室的使用情況進行調研,我們發現:區域層面共有71間專用計算機教室,共計3550臺學生計算機,按照每天開設6節課計算,一周可以開設2130節課。而實際資源利用情況是,全區計算機教室用于信息技術課每周350節課,用于電腦繪畫等校本課程64節課,共有效利用414節課。如圖1所示,區域計算機教室使用率為16%,閑置率為84%,計算機教室僅用于開設信息技術課和小部分校本課程顯然是巨大的浪費。

我區現在有20個電子書包實驗班級,通過2年多的探索與實踐,我們慢慢總結了一定的電子書包學科應用模式,積累了豐富經驗。在進行電子書包實驗和推廣的同時,我們也開始逐步實踐 “閑置”計算機教室的高效利用方法,嘗試將學生計算機搭載優課平臺、電子教室等軟件,轉變為基于Windows平臺的“電子書包”,把計算機教室的閑置時間轉變為“電子書包”的實驗時間,全區3000余臺學生計算機全部面向所有師生開放,進行信息技術1:1環境下學科教與學的實踐。

在基于學生機Windows平臺的“電子書包”中,學生能一鍵調用線上正版教材、查看推送微課、進行靈活的線上學習等活動,徹底地把學生計算機擴充成了一臺智能的“電子書包”。此外,還利用電子教室的互動功能實現了教師和學生之間的實時互動、屏幕廣播等功能。通過不斷地調查分析,我們發現配置了優課平臺和電子教室的學生計算機與PAD電子書包在功能性和使用性上是相同的。對比如表1所示。

通過對比我們可以看到,基于優課平臺和極域電子教室的學生機,在核心的自主學習支持等功能上相似度很大,最大的差別在移動性上。在這一點,優課系統提供了登錄賬戶,師生只要擁有賬戶,便可以隨時隨地地在有PC機的地方進行登錄和訪問自主學習,這一點也彌補了相比PAD電子書包可移動性差的缺點。

自主研發計算機在線實時系統,3000余臺“電子書包”上課狀態一目了然

為了了解3000多臺基于Windows平臺的“電子書包”的使用情況,有效提高學生計算機教室學科開放的有效性和科學性,我們自主研發了計算機室開放應用區域平臺,其功能邏輯結構如圖2所示。

在平臺設計中,我們的技術團隊采用主流的B/S架構,編程語言我們選擇了C#.NET最新程序框架來實現,后臺數據庫我們采用與目前區域教育數據庫兼容的關系型數據庫。為了保障數據的安全性,我們分別對代碼和后臺數據庫在站點偵測、數據庫連接加密進行了系列優化工作,滿足全國信息技術安全等級要求。

通過我們自主研發的計算機教室開放應用區域平臺,可以實時記錄、動態顯示每臺學生計算機上課的信息。在計算機管理層面,提高了效率,可以準確地定位故障計算機,從而進行快速故障排除,有效保障計算機教室的正常運行。在學校管理層面,可以實時了解自己學校計算機教室的使用情況,為信息技術環境下教學探究實驗工作提供有效的數據支持。在區域教育信息化層面,搭建了區域內所有學校教師間互相交流學習的平臺,實現了區域內各學校開放信息的共享。并且,最終區域內所有學生計算機的運行信息匯集到區域教育大數據數據庫,我們進行動態調用和分析,為區域整體信息化建設決策提供強有力的大數據支撐。

我們計劃下一步繼續充實這個平臺,聚合電子書包教室、教師教研等專題應用,進一步優化教育信息化工作。

拓展家庭應用,3000余臺“電子書包”巧“背”回家

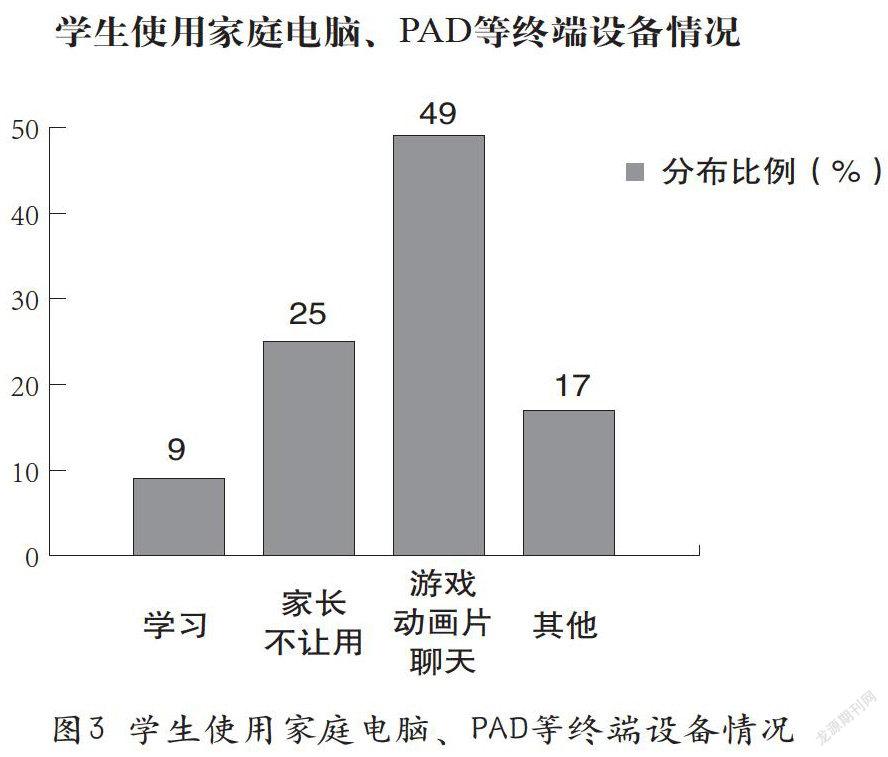

據統計,我們區域層面有86%的學生家庭擁有個人電腦、PAD等終端設備,我們針對全區四萬余名學生家庭電腦的使用情況進行等距SYS抽樣調查,將所有擁有個人電腦、PAD等終端設備的學生家庭作為總體,抽取相等間隔的學生調查樣本。調查結果統計如圖3所示。

通過調查結果,我們發現:在參與調查的學生中,近一半的學生是將家庭電腦用于玩游戲、聊天、觀看動畫片等娛樂活動,還有部分家長因為怕學生玩各種游戲、網絡聊天等有害學生身心健康,而堅決禁止學生操作電腦。除去其他應用,只有很少數的學生應用電腦等終端進行知識的檢索或者探究性學習。

通過調查我們有了新的思考:如何才能更好地利用這些設備,而不只是孩子們眼中的“游戲機”、大人眼中充斥著黃色和暴力信息的“誘壞器”呢?怎樣才能將它們轉化為優質的“求知機”“學習器”呢?我們能不能進一步拓展應用,在家庭也構建1:1的學習環境,培養學生的自主學習能力呢?

我們嘗試引進優課人人通學習平臺,為學生提供家庭賬號,在家里也可以一鍵同步登錄,實現調用豐富的資源信息、觀看微課、進行在線測試和討論等操作,有效利用現有家庭設備構建了家庭1:1自主學習環境,巧妙地實現了把學校的“電子書包”帶到了家中。學生在家里,目前可以利用在線正版電子教材進行自主學習,進行基本的知識點圈畫和標注等;與同學和教師進行線上的班級問答和班級交流,進行課前的思考和課后的延伸討論;隨時看到教師推送的微課程等資源,針對自己的薄弱環節進行適當的鞏固,學得快的同學也可以根據教師推送的資源進行知識深度和廣度的拓展;在線作業更能實現“1秒”實時反饋,學生和家長省去了長達1天或2天的教師批改反饋時間,能夠動態實時地了解自己對知識點的掌握情況,從而進行有效的查缺補漏;在學科工具應用等方面,小學英語點讀互動的功能更是使很多孩子喜愛上了這個平臺。

成果與反思

從2015年開始,我們區域嘗試將學生計算機教室全天開放,在高質量保證信息技術課程開設的同時,剩余的課時將3000余臺學生計算機全部轉變為“電子書包”用于學科課程教學的應用,利用“優課”等資源,進行1:1環境下在線教與學的實驗。此外,我們還為全區所有中小學生開通網絡人人通空間,同步進行“電子書包”的家庭拓展應用。

除了無法實施觸摸功能外,計算機教室的Windows環境,基本不用改變學生使用習慣,全鍵盤輸入也具有PAD無可比擬的優勢。到目前為止,全區實驗教師累計上傳資源1946個,下載使用資源16620個,教師累計登錄使用次數近10萬次,其中使用最多的教師高達2428次,學生累計使用90余萬次,試運行一年多來,師生、家長反響較好。

我們進行區域信息化深度融合,嘗試創設適應信息時代特點的新型教學環境,探索創新教學模式,取得了一定成效,在實踐過程中也有了更多的感悟。

1. 平臺還需要進一步優化,提高便捷性、可靠性、實用性

實現更便捷的一鍵登錄調用所有資源,并且記錄所有的學習過程,進行智能的大數據分析,面向學生、教師、學校、區域層面,針對具體知識點的掌握情況提供靈活的大數據呈現方式,從而更有效提高平臺的使用效率。如果能夠引入游戲化、虛擬化、情境式的搭建方式,開啟學生“游戲化”的學習進程,實現實時的裝備評價,相信更能激發學生的學習興趣。平臺的架構在帶寬能夠保證的條件下, B/S架構比C/S架構在開放性、便捷性、移動性等方面具有非常明顯的優勢,建議嘗試逐步調整為B/S架構的資源平臺模式。

2. 硬件是基礎,其建設還需要進一步的思考與優化

目前,我們地區計算機教室硬件建設水平在全國應該屬于中上等水平,但是隨著計算機教室應用的增多和設備初步老化,計算機故障率和維護成本驟然加大,需要我們探索云課堂、虛擬化桌面等技術應用來提高計算機教室的運行效率和穩定性,從而更好地保障在信息技術環境下高效地開展課堂教學。

(作者單位:山東威海市環翠區教育研究與培訓中心)