河南信陽地區蜱蟲分布狀況調查與研究

張群芝 竇會娟 郭嘉林

摘 要: 目的 探討信陽地區蜱蟲分布特點及其活動規律,為疫區蜱蟲防治提供基礎資料。 方法 在信陽地區獅河區、光山縣、羅山縣、潢川縣、固始縣、商城縣自然環境中采用布旗法采集疫區蜱蟲標本,體表撿蜱法采集動物寄生蜱蟲,對不同自熱環境采集結果進行分析。結果 在信陽地區蜱蟲高發季為6-7月份,1月-2月、11月-12月自然環境中沒有發現蜱蟲,商城縣蜱蟲分布密度最高,獅河區分布最低,丘陵地區密度明顯高于平原地區;結論 在信陽地區蜱蟲分布密度呈現明顯的地域和時間差異;動物體表寄生蜱蟲中放養動物明顯高于圈養動物,丘陵草木茂盛地區是蜱蟲活動的重要場合。

關鍵詞:信陽 蜱蟲 布旗法 分布 研究

中圖分類號:R384 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)08-0254-01

蜱蟲俗稱草爬子,屬于寄螨目、蜱總科。成蟲在軀體背面有殼質化較強的盾板,通稱為硬蜱,屬硬蜱科;無盾板者,通稱為軟蜱,屬軟蜱科。我國已記錄的蜱蟲種類有2科10屬119種[1],其中,危害性較大的是硬蜱科,硬蜱多生活在森林、灌木叢、開闊的牧場、草原、山地的泥土中等。蜱是許多種脊椎動物體表的暫時性寄生蟲,是一些人獸共患病的傳播媒介和貯存宿主。2010年以來在河南信陽相繼有蜱蟲叮咬人致死的報道,病人以發熱并伴白細胞和血小板減少為主要臨床特征,中國疾病預防控制中心將此癥候群命名為“發熱伴血小板減少綜合征”(SFTS),之后在患者血清中分離出一種新型布尼亞病毒,命名為SFTSV。[2]該病毒為新發現病毒,其傳播途徑,致病機制尚不清楚,與蜱蟲的關系及自然疫源性分布需進一步研究。本研究通過對河南信陽地區蜱蟲分布進行調查與研究,為該地區進一步探索蜱媒活動規律,開展蜱媒傳染性疾病監控機制提供基礎資料。

一、材料與方法

1.材料

蜱蟲采集材料包括標本瓶、防護服、乙醚、鑷子及布旗等,布旗采用白色棉布制成,長100cm 寬50cm。蜱蟲采集時間自2015年1月起至2015年12月結束,每個月采集一次。

2.方法

2.1游離蜱蟲采集 采集地點選取河南省信陽市信陽地區獅河區、光山縣、羅山縣、潢川縣、固始縣、商城縣的野外丘陵或平地的草地或者灌木叢。采集時間選取2015年1月~12月每月的10號~20號的晴朗天氣進行,每次采集時間選擇上午的9時~12時。采集方法采用人工布旗法,如果是平整的草地,采用拖旗法采集,如果是灌木叢則手持木桿在灌木叢和雜草上揮動布旗采集。每個生態環境采集2000m,每次拖旗5m左右,將布旗上拖到的蜱蟲用鑷子撿起放置于50ml無菌保存管中,立即蓋緊蓋子并做好編號標記,每一樣地放入同一保存管。每月的中旬都在選取的采集地區的相似環境中采集標本,并做好記錄。

2.2 動物體表寄生蜱蟲采集 在信陽市獅河區、光山縣、羅山縣、潢川縣、固始縣、商城縣每個采集點選取固定的動物作為全年采集對象,采用體表撿蜱法采集蜱蟲標本,每個采集點分別選取10只放養的羊、狗、牛和10只圈養的羊、狗、牛共360只動物作為固定采集對象,于每月的10號~20號選取晴朗天氣進行。動物體表寄生標本采集采用順毛法著重觀察,寄生蜱蟲先用乙醚麻醉后再用鑷子撿起放入50 ml無菌保存管中立即蓋緊蓋子并做好編號標記,同一動物寄生蜱蟲放入一個保存管中保存。

二、結果

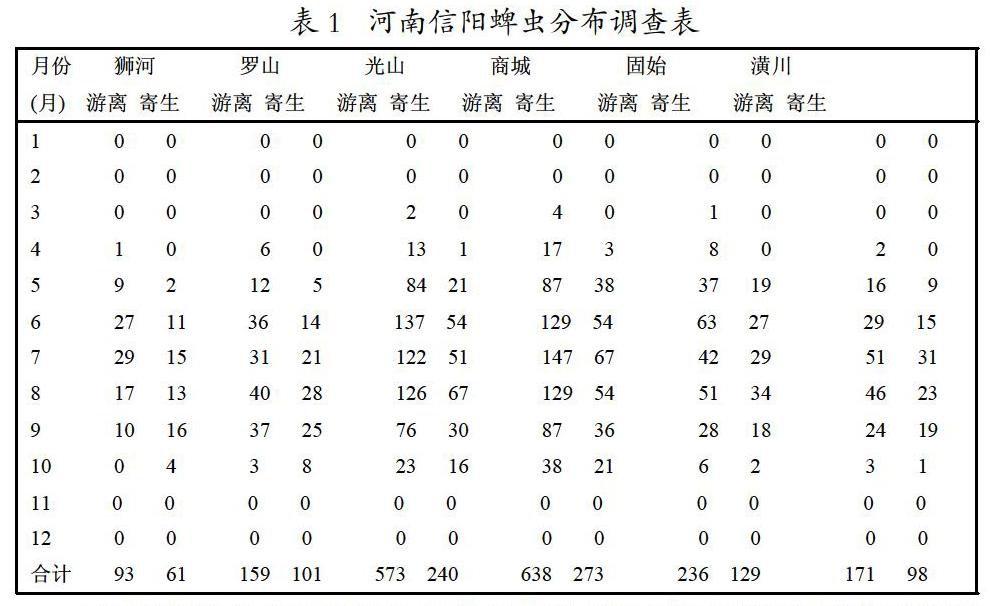

1.季節分布 2015年1月~12月在河南信陽市獅河區、光山縣、羅山縣、潢川縣、固始縣、商城縣五個縣一個區野外草叢和灌木叢的采集點進行人工布旗法采集游離蜱蟲標本,共采集到蜱蟲1875只,在12個月份采集中,蜱蟲呈現明顯的季節性變化規律,蜱蟲密度隨溫度升高而增加,其中5~7月蜱蟲分布密度最高,1月-2月、11月-12月未發現游離蜱蟲。觀察270只動物共采集到寄生蜱蟲902只,其中寄生蜱蟲分布也呈現明顯的季節變化,6-9月份寄生蜱蟲密度最高,1月-3月、11月、12月五個月中未檢測到寄生蜱蟲,其中狗寄生蜱蟲檢出348只,羊寄生蜱蟲316只,牛寄生蜱蟲238只,按體表面積算牛寄生蜱蟲密度明顯低于狗和羊。902只寄生蜱蟲中來自放養動物的659只,圈養動物的243只,蜱蟲以長角血蜱為優勢品種。蜱蟲季節分布密度見表1。

2.環境分布 六個采集點中,商城縣生態環境中蜱蟲密度最高共采集到蜱蟲638只,獅河區密度最低共采集到蜱蟲93只。草叢中共采集蜱蟲1187只,灌木叢中共采集蜱蟲688只,兩種生態環境中蜱蟲密度有一定差別,應該與環境中植被密度有一定關系。寄生蜱蟲密度分布與自然環境一致,商城縣動物體表寄生蜱蟲分布密度最高,共檢出273只,獅河區動物體表寄生蜱蟲分布密度最低,共采集到蜱蟲61只。

3.蜱蟲種類分布 自然環境中人工布旗法所采集的1875只游離蜱蟲,經鑒定均為長角血蜱。動體表撿蜱所采集902只寄生蜱蟲中長角血蜱為絕對優勢品種,有少量的微小牛蜱、血紅扇頭蜱和殘緣璃眼蜱。

三、討論

蜱蟲是多種自然疫源性疾病的傳播媒介,蜱媒疾病的發生和流行具有明顯的季節性[3]。隨著氣候變暖,蜱蟲的數量和分布范圍都會發生變化[4]。2008年以來,在河南省信陽地區以商城縣為重點發生了以蜱蟲叮咬人感染發熱伴血小板減少綜合癥疾病的事件,感染對象有明顯的蜱蟲叮咬史,多為常在田間務農的居民,發病季節集中在蜱蟲活動頻繁的6月到8月。通過本研究發現河南信陽不同地區均有不同程度的蜱蟲分布,在六個采集點中,蜱蟲分布密度有一定差異,其中以商城縣、光山縣密度最大,商城縣,光山縣以丘陵為主,植被豐富,密度較大,蜱蟲分布與植被密度應成相關性。在本次調查中,游離蜱蟲密度比較大的月份為5-7月,7月下旬以后蜱蟲密度開始減少,可能與信陽地區氣候變化有關,信陽處于亞熱帶向暖溫帶過渡帶,7月-8月該地區降雨量較多,經常是連續多天持續下雨,濕度較大,影響到蜱蟲的正常生態活動,導致本次調查草地和灌木叢等外環境的捕蜱數量銳減,這也可能是蜱蟲在信陽地區的正常活動規律。本調查發現經常在野外活動的動物體表蜱蟲分布密度明顯高于圈養動物,不排除部分寄生蜱蟲來源于自然環境中的游離蜱蟲。有相關文獻記錄,河南省蜱蟲種類有3屬4種,分別為長角血蜱、微小牛蜱、血紅扇頭蜱和殘緣璃眼蜱。[5-6]本研究中所采集的蜱蟲絕對優勢品種為長角血蜱,與劉洋、陸寶麟等人的研究相一致。

四、結論

本研究對河南信陽地區蜱蟲自然環境和時間分布調研顯示,蜱蟲在信陽地區分布存在明顯的季節性,隨溫度升高而呈現消長5-7月份是蜱蟲分布的高峰期,蜱蟲密度與自然環境中植被密度成相關性,丘陵地區植被茂盛,是蜱蟲滋生的主要環境。放養動物寄生蜱蟲密度明顯大于圈養動物體表蜱蟲密度,不排除部分寄生蜱蟲來源于游離蜱蟲,有研究已經證明蜱蟲是與發熱伴血小板減少綜合征有相關性[7],因此探討蜱蟲的分布與活動規律,加強易感人群野外工作的防護,做好疫區防蜱叮咬及蜱蟲叮咬后處理知識的教育,避免蜱蟲侵襲,減低發熱伴血小板減少綜的發病率,對保護疫區居民生命及健康安全有著積極的意義。

參考文獻

[1]趙俊偉,王環宇等 中國蜱傳病原體分析研究概況 中國媒介生物學及控制雜志 2012.10(23)445-448

[2]單軍, 唐震等 江蘇省發熱伴血小板減少綜合征布尼亞病毒的核酸檢測及全基因組序列分析[J]. 現代預防醫學, 2013 ,40 (14):2686-2689

[3]劉起勇 氣候變化對媒介生物性傳染病的影響[J]中華衛生殺蟲藥械,2013,19( 1) :1-7

[4]張鳳順,劉曉鵬等 本溪市地區蜱蟲種群分布時空動態調查[J] 中華衛生殺蟲藥械,2015,21(5):515-519

[5]劉洋,黃學勇,燕華等 河南發熱伴血小板減少綜合征流行區蜱類分布及媒介攜帶新尼亞病毒狀況調查[J].中華預防醫學雜志,2012,46(6):500-3

[6]陸寶麟,吳厚永 中國重要醫學昆蟲分類與鑒別[M].鄭州:河南科學技術出版社,2003.652-713

[7]王黎源,楊震東等 長角血蜱攜帶發熱伴血小板減少綜合征病毒調查及基因特征分析[J]. 中國病原生物學雜志,2014.9(7):629-632

作者簡介:張群芝, 女,漢族,漯河醫學高等專科學校副教授 , 研究方向 :醫學生物學。