構建差異性單元計劃的思考

——以小學小籃球傳接球單元計劃構建為例

韓會軍 (河北省石家莊市新華區西三莊學校,050071)

構建差異性單元計劃的思考

——以小學小籃球傳接球單元計劃構建為例

韓會軍 (河北省石家莊市新華區西三莊學校,050071)

《課標》的基本理念提出“以學生發展為中心”和“關注地區差異和個體差異,保證每一位學生受益”,這里的幾個關鍵詞是:發展、每一位學生;個體差異、受益。即要求通過體育教學使每一位學生在原有基礎上獲得發展和提高。在進行單元計劃構建時,就需要考慮如何落實《課標》提出的“保證每一名學生受益”的課程理念,也就是如何關注“個體差異”,依據學生不同水平進行教學設計,使學生能夠在原有基礎上獲得提高,依據對本次提供的案例進行的討論和論壇學習相關理論,結合筆者在進行小籃球傳接球教學實踐中獲得的幾點體會,現提出與各位同行交流探討。

一、承認差異是因材施教的基礎

所謂的差異不僅是指學生男女之間的性別不同,運動能力、運動經驗、生理心理、興趣愛好、學習記憶方式等也是不同的,即使是在學習某一項具體的技術動作時,學生之間的表現還是具有較大差異的。如,在進行小籃球原地傳接球教學中,有些學生傳球時用力不均勻,傳球不準,傳球的方位靠后或距離太遠,傳球力量大小難以掌握;有的學生不會接球,甚至有的學生面對向自己飛來的球會閉眼扭頭躲避,球砸在自己身上都不能將球接住。也就是說,學生在學習相同的技術時,會做出不同的反應或做出各種各樣的“錯誤動作”,糾錯就是教師經常要做的一項工作。不同學生在學習一項具體的技術動作時表現出來的不同“錯誤動作”,可以看作是學生由于缺少相應的“經驗”引起的,這些缺少的經驗正是學生需要學習的“內容”,不管學生與學生之間缺少的經驗相同與否,教師都可以依據以往的教學實踐來判斷學生的易犯錯誤,也可以在單元教學的開始階段,通過使用某一個具體的練習對學生進行測試和觀察,依據學生具體的表現來確定學生之間的差別和每名學生現實

基礎是什么,也就是要知道和了解學生會什么,不會什么,學生所缺少的經驗到底是什么。總之,教師首先要看到、承認學生之間是有差異的,學生的現實基礎是不同的,這種差別難以消除,這就是現實,因此,教師也要允許學生有差別地發展,這是“區別對待、因材施教”得以實施的基礎,是構建差異性教學的依據。

二、如何確定學生的現實基礎

教學就是要使學生能夠獲得發展和提高,要使每一名學生在原有基礎上有所發展和提高,就要確定每一名學生的現實基礎。現實基礎可以理解為在學習一項運動技能時,學生現在的發展狀況是怎樣的。如,以上所述在學習原地傳接球時,學生會出現很多的“錯誤動作”。每一名學生的錯誤動作是不同的,這就是學生學習傳接球的當下發展狀況,也就是對學情的把握。對學情的全面把握不能脫離所要學習的運動技能,當確定學習內容為傳接球時,就需要教師對小籃球傳接球有自己的理解和解釋,是原地傳接球、在移動中傳接球,還是在有防守的情況下的傳接球,需要教師自己理解。以小籃球傳接球為例,教師可以將傳接球解釋為在比賽中將球有目的地繞過防守人傳給自己的隊友,使隊友易于接球并能夠銜接下一個動作或投籃得分,此時,通過分析可以將傳接球技術動作分為各種方式的傳球,球的方向、軌跡、力量、落點、是否移動、面對什么樣的防守使用什么方式的傳接球等要素就成為了對學生現實基礎進行診斷的不同方面。當學生能夠在原地傳接球,就可以說學生已經“會”傳接球了,而當要求學生傳球給跑動中的學生時,傳出的球卻落在了接球隊友的身后,學生缺少的是對隊友移動的速度和傳球速度的判斷,也就是說傳球給移動的目標學生就不“會”了。知道了每一名學生會了什么,不會什么,就是對學生現實基礎的確定,這是因材施教,也是進行差異性教學的依據。

三、如何體現學生在現實基礎上的提高和發展

確定學生的現實基礎,了解學生不會的或缺少的技術動作,就可以設計出適合不同水平段學生的教材,使學生在原有的基礎上發展和提高。那么,如何體現出學生通過教學在原有基礎上發展了呢?下面以小籃球傳接球為例說明:

1.以形成新的技術動作為標志。技術動作是指對具體身體姿態的規定,傳接球可以理解為2名或多名學生之間有目的地移動球的動作方法,分為雙手、單手傳接球;依據傳球的線路分為高吊球、平傳、擊地、地滾傳球;依據傳球的遠近有長傳和短傳;傳球出球部位包括頭上(后)、肩上(側)、體前、體側、胯下、低(下)手、背后等。如果學生已經學會了原地雙手胸前傳接球,在此基礎上又學會了其他形式的傳接球,那么,就可以認為學生學會了新的傳接球技術動作,在單一技術動作的基礎上,學生能夠做出多種傳接球技術動作可以作為發展和提高的標志。當然,在教學實踐中,學生能夠最先做出哪種傳接球是不一定的,但是可以肯定的是,傳接球動作數量的增多是發展和提高的標志之一。

2.以在更難的動作條件下做出動作為標志。在原地與在跑動的運動條件中進行傳接球練習相比,對練習者提出的要求以及二者的難度顯然是不同的,而在較為正式的比賽中,由于有防守隊員的加入,將使得傳接球技術的運用難度更大,也就是說練習條件的改變將導致練習難度的增減。傳接球的難度是客觀存在的,應該說在比賽的運動條件下難度是最大的,在防守球員的嚴密防守下,隊員之間處于高速跑動狀態,再加上環境變化的突發性和不可預測性,到底使用哪一種傳球方式,在什么時機傳球,需要在極短的時間內作出判斷,并能夠成功地將球傳得準、接得住,并有利于投籃,則是有一定難度的。可以將2名或多名學生之間的較為初級的簡單地傳接球分解為個人技術,即,只要能夠將球“扔”出或將球接住即可。

傳接球所謂的難度是相對的,影響傳接球難度的第1個因素是是否移動,如,學生能夠完成原地傳接球動作后,要求學生在走動、慢跑、快速跑動中傳接球,難度明顯不同。而相對于傳接球的2名學生在原地傳接球和快速跑動中傳接球的中間狀態是傳球者移動中傳球(或原地傳球),接球者原地接球(或移動中接球)。

影響傳接球難度的第2個因素是是否有防守人,在沒有防守人的情況下傳接球是較容易的,在有防守人加入的情況下,學生也能夠順利地完成傳接球,則可以認為學生在原有基礎上獲得了提高。

對于動作難度的判斷和認定在教學實踐中也具有一定的意義,如,當學生由沒有防守向有防守的傳接球過渡時,可以通過變換練習條件使練習具有不同的難度,以適合不同的水平的學生,如,利用障礙物代替防守人,限制防守(如,要求防守人手背在身后只移動腳的防守)、修改規則(如,在有防守人的情況下,可以不考慮走步違例的情況下進行傳接球練習),器材的改變(如,球的大小和輕重)也會影響練習的難度,較輕較小的球更適合初學者使用,較重的球對于提高熟練者的球技是有一定幫助的。通過調整以上各個因素可以增減練習的難度,學生在原有基礎上能夠完成更高難度的動作,則說明學生通過教學獲得了提高。

3.以完成更復雜的技術動作為標志。籃球比賽中還有很多技術,如,投籃技術、運球技術等,傳接球可以看作是籃球運動中相對較完整的一項技術,如果傳接球技術能夠與運球、投籃、假動作等技術結合在一起,可以稱之為組合技術,如,傳球給隊友,然后插入內線接同伴傳球上籃,也就是傳切配合,但是如果面對對方的嚴密防守時,傳球人在傳球時可能需要通過投籃、傳球假動作晃過防守人,然后利用變向跑動插入籃下,接球投籃,這就需要一連串的技術組合,這些組合動作與傳接球技術相比就變得更復雜,如果學生能夠將多個籃球技術動作連貫地做出來,那么也是一種發展和提高。

四、如何設計適合不同水平學生的差異性教材

了解了學生的原有基礎,確定了學生發展和提高的標志,就為設計適合不同水平學生的“有差異”的教材提供了基礎,但是

這里要指出,單元教學內容是確定的,只不過是由于學生的水平不同而設計不同形式的身體練習以適應學生的現實基礎。差異性教材首先來說就是對不同水平的學生所使用的教材不同,對于某一水平的學生,所設置的教材要基于學生的最近發展區,也就是要通過教學使學生有所發展和提高,那么,如何設置適合不同水平學生的差異性教材呢?下面以小籃球傳接球為例,結合筆者的教學實踐和學習賈齊教授“身體練習三要素”的觀點,談一下筆者的思路,與大家交流探討。

1.選擇不同的技術動作。籃球比賽中傳接球的表現形式是多種多樣的,如,低手傳球、肩上傳球、原地傳接球、跑動中的傳接球等,這些不同形式的傳球稱為不同的技術動作,學生只要能夠做出其中的一種傳接球形式,就可以認為學生學“會”了。如,在一次三年級的原地雙手胸前傳接球實踐課中,部分學生由于難以控制傳球力量,導致傳出的球亂“飛”、學生接不住等情況的發生,難以完成雙手胸前傳接球動作,筆者通過改變技術動作,將雙手胸前傳接球技術動作變成雙手體前拋接球進行了教學,這樣,學生就較容易達成目標。再如,在六年級的行進間接球上籃學習中,原來設計的練習是1名學生持球以雙手胸前傳球的方式傳給1名固定位置的同伴,然后在跑動中接同伴回傳球上籃。練習中,有些學生難以接住回傳球,于是筆者要求回傳球的學生采用雙手手遞手傳球、短距離雙手拋球的練習形式,逐漸拉大距離之后,再采用雙手胸前回傳球練習,通過改變技術動作使學生能夠順利地完成練習,獲得了提高。

2.創設適宜學生學習的練習條件。當技術動作相同時,可以通過改變練習條件使練習難度發生改變從而適合不同水平的學生。如,進行技術動作相對不變的“雙手胸前傳接球”學習,使用球的大小、輕重,傳接球的距離,是否在移動當中完成,是否有防守人等,都對學習“雙手胸前傳接球”的難度產生了影響。在二年級要教學生傳接球,如果使用正規的籃球,即使是使用三號球,很多學生都難以完成,那么教師就要考慮使用較小的球,如,筆者在二年級就使用水球作“拋(傳)接球”游戲,水球是較輕且較軟的球,很安全,既避免了初學者產生害怕畏難心理,也保護學生不被砸到和挫傷。器材的改變也屬于改變練習條件,主要是為了使身體練習能夠適應學生的現有水平。

3.確定適宜的運動課題。在教學時,學生經常會出現一些所謂的“錯誤動作”,如,傳球的力量過大或過小,傳球方向不準,傳球的角度與練習要求不符等,這些方面都屬于運動課題的范疇。當運動條件和技術動作相同時,每一名學生的運動課題很可能是不同的,面對不同的運動課題,不同的學生要完成的學習任務則不同,應均是基于學生所缺少的或者不會的信息而設置的。

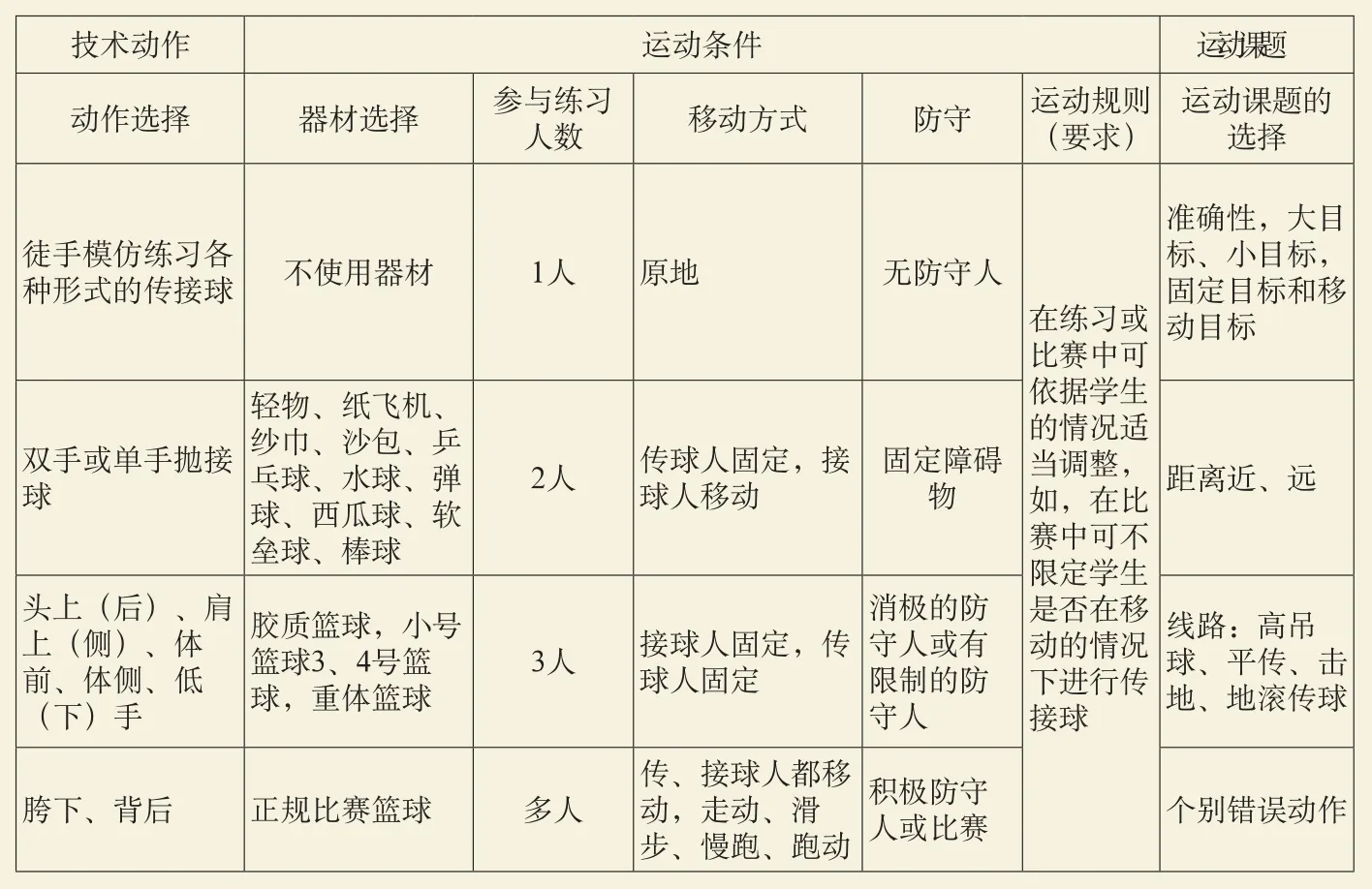

以下是筆者在進行小籃球傳接球教學實踐中,依據“身體練習三要素”列出的影響構建“傳接球”練習的各種因素(見表1),影響傳接球的各種因素列出之后,就可以依據學生的現實基礎進行教材構建,當確定小籃球傳接球為教學內容之后,依據下表進行構建的教材都是屬于傳接球教學內容的具體練習形式,這包括有很多動作可以選擇,每一種動作又可以用很多的練習條件調節難度(難度系數由小到大),還有許多學生易犯的錯誤動作要進行修正,這幾個方面組合之后,可以制訂出各種難度和針對性的練習,也就是說,一個教學內容,教師所設置的教材對于每一名學生來說,都可以依據下面對傳接球的要求找到適合自己的練習。

表1 影響傳接球教材構建的三要素

如,在一年級學生剛開始接觸傳接球時,學生使用正規的籃球是有難度的,可以選擇紗巾、沙包、乒乓球、水球、彈球等物進行拋接練習;當學生能夠進行原地傳接球之后,可以改變運動條件,使學生在有移動的情況下進行傳接球練習,再到有防守人的條件下練習。這里的每一個要素都可以依據學生的具體現實基礎進行調整,使這一練習適合不同的學生,設置的練習處于學生的最近發展區,與每一位學生的現實基礎相對應,也就是說,教材三要素可以作為實施因材施教,構建適合不同水平學生“差異性教學”的方法論。

[1]中華人民共和國教育部.義務教育體育與健康課程標準(2011年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2012.

[2]賈齊.體育課程與教學研究的方法論[M].桂林:廣西師范大學出版社,2014.

本期“案例研析”主持團隊名單

主 持 人:浙江寧波 陳昌福

欄目指導:浙江師范大學 孫喜和博士

嘉賓主持:北京師范大學 賈齊教授

成 員:湖北武漢 徐仲書 安徽安慶 李 莉 山東青島 于周濤 廣東汕頭 任洪章 山東高青 付國超 浙江湖州 馬曉敏 山東肥城 李寧寧