中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床試驗方案設計特色與評價

李 亞 董 青 韓麗珍 侯 麗

(1 北京中醫藥大學,北京,100029; 2 北京中醫藥大學東直門醫院血液腫瘤科,北京,100700)

?

中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床試驗方案設計特色與評價

李 亞1董 青2韓麗珍2侯 麗2

(1 北京中醫藥大學,北京,100029; 2 北京中醫藥大學東直門醫院血液腫瘤科,北京,100700)

目的:介紹中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床試驗方案,并評價方案的設計特色。方法:以晚期胃癌合并高凝狀態患者為研究對象,采用多中心、前瞻性、實用性隨機對照試驗方法,通過規范(GCP)臨床試驗,客觀評價中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床療效,通過分析相關指標,探索運用益氣活血理論治療晚期胃癌合并高凝狀態的臨床機制。結果:運用中醫“氣虛血瘀”理論,結合現代實驗室相關指標,共同判斷中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床療效與效應機制。結論:中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床試驗方案具有臨床實用性和科學性,在中醫理論指導下,臨床表現與實驗室客觀指標相結合,為今后的臨床推廣和行業公認奠定基礎。

中醫藥;胃癌;高凝狀態;臨床試驗方案

2013年我們承擔了北京市科學技術委員會“中醫藥提升惡性腫瘤療效系統研究”項下的“中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床療效研究”課題。該課題立項基于存在于胃癌中的高凝狀態是胃癌患者重要的獨立預后因素[1]以及課題組前期的相關研究結果[2],旨在探求解決該問題的中醫藥治則治法與有效方藥。在初步形成方案后,經臨床、評價學、統計學專家多次論證,切合臨床實際與具有較好的操作性是論證的中心,最后形成了課題終稿方案,課題研究結果以中醫證候學與量化的實驗室指標共同呈現,為今后推廣與應用奠定良好的前期基礎。

1 研究背景

胃癌是常見消化道惡性腫瘤之一,全球每年九十多萬胃癌新發病例,我國占41%,病例數居全球第一[3]。胃癌是全球第二大癌癥死因,多數患者就診時已屬中晚期,中位生存時間僅約8~11個月,影響生存的重要因素之一是合并的高凝狀態,發生率高達84.4%,高凝狀態惡化形成靜脈血栓的發生率高達13%,高凝狀態作為晚期胃癌患者重要的獨立預后因素逐漸受到臨床醫生的高度重視[4]。指南推薦腫瘤患者應接受預防性抗凝治療,但現實中預防性治療嚴重不足,原因之一是醫患擔心抗凝治療過程中增加出血并發癥。患者常因出現注射部位瘀斑、皮下硬結及注射部位局部疼痛等情況而要求停用抗凝藥物,且因抗凝過程容易出血、復發血栓、骨質疏松及肝素誘導血小板減少等風險,需要定期檢測凝血指標等,限制了臨床運用及推廣[5-6]。

長期臨床實踐證實“脾胃虛寒、氣虛血瘀”是胃癌合并高凝狀態的重要病機[7-8],實驗室檢查提示的異常血凝指標是中醫血瘀證微觀辨證的基礎[9],為運用活血化瘀中藥糾正惡性腫瘤高凝狀態提供了理論依據。目前四分之三的胃癌合并高凝狀態患者未得到及時有效的治療,中醫藥治療的臨床實踐雖然顯示出一定療效,但缺乏規范化臨床研究,缺少高級別的循證醫學證據[10-12],因此,開展中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床研究具有重要意義與推廣應用價值。

2 方案設計

2.1 研究目標與方法

2.1.1 研究目標 評價針對胃癌合并血液高凝狀態的中醫藥治療方案的臨床療效。

2.1.2 試驗方法 按照藥物臨床試驗規范,應用多中心隨機對照的臨床研究方法,所有臨床試驗單位嚴格按照方案規定的各項標準及操作規范將符合入選標準的患者隨機分新加良附顆粒組與對照組,按時間窗對受試者進行訪視,采集規定的數據,準確詳細記錄在CRF表上。

2.1.3 樣本量 依據文獻及前期預臨床試驗結果估算樣本量,即對于晚期胃癌合并高凝狀態,新加良附顆粒改善臨床癥狀有效率為66%,假設安慰劑治療療效為30%,由統計學專業人員采用SAS1.0樣本含量估算軟件計算。總樣本量為150例,按2:1分配,即新加良附顆粒組100例、對照組50例。失訪率控制在20%以內,需要入組180例,入組病例數分配結果為新加良附顆粒組120例、對照組60例。

2.2 診斷標準

2.2.1 胃癌診斷標準 1)胃癌診斷標準:參照中華人民共和國衛生部頒布的《中華人民共和國衛生行業標準》(WS316-2010)中“胃癌診斷標準”[13]。2)分期標準:采用2010年國際抗癌聯盟/美國癌癥聯合委員會(UICC/AJCC)TNM分期標準[14]。

2.2.2 高凝狀態診斷標準 惡性腫瘤合并血液高凝狀態目前還沒有明確、統一的診斷標準,參照1999年第七屆全國血栓與止血學術會議討論稿中的“前DIC(Pre-DIC)診斷參考標準”,結合臨床實際我們擬定胃癌合并高凝狀態診斷標準如下:1)凝血酶原時間(PT)縮短>3 s(8.8~13.8 s);2)部分活化凝血酶原時間(APTT)縮短>3 s(24.9~36.8 s);3)纖維蛋白原含量(FIB)>5.0 g/dl(2.20~4.96 g/dl);4)D-二聚體濃度(D-D)>300 μg/L(0~300 μ/L);5)血小板(PLT)>300×109/L(100~300×109/L)。以上指標有3項或3項以上異常者,診斷為高凝狀態。

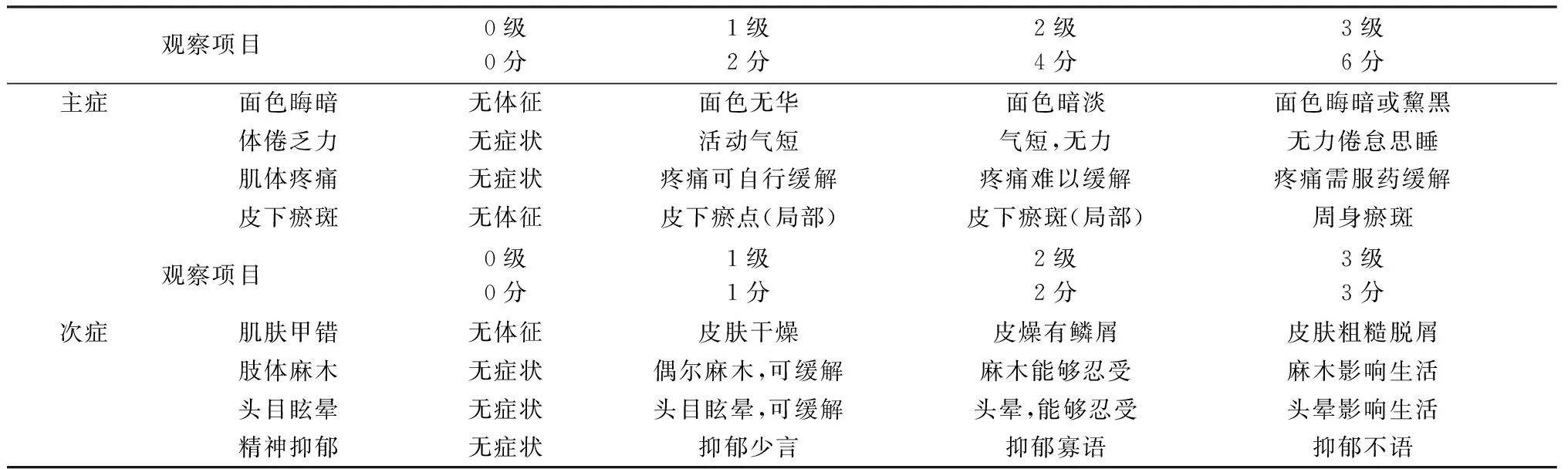

2.2.3 中醫證候標準 基于前期臨床觀察,胃癌合并血液高凝狀態多“脾胃虛寒、氣虛血瘀”證候。其證候診斷標準參照中華人民共和國衛生部藥政局頒布的《中藥新藥臨床研究指導原則》有關內容,結合胃癌合并血液高凝狀態臨床癥狀擬定,具備主癥2項(其中第1項必備),次癥1項以上,結合舌脈,診斷“脾胃虛寒、氣虛血瘀證”。主癥、次癥如下:主癥:面色晦暗、體倦乏力、肌體疼痛、皮下瘀斑;次癥:肌膚甲錯、肢體麻木、頭暈目眩、精神抑郁;舌脈:舌質紫暗或有瘀斑、瘀點;脈澀或沉弦。

2.3 病例選擇標準

2.3.1 入選病例標準 同時具備下列各項:1)符合晚期胃癌診斷標準;2)符合擬定高凝狀態診斷標準;3)符合中醫脾胃虛寒、氣虛血瘀證候標準;4)年齡18~80歲之間;5)入組前近2周內未行抗血小板、抗凝、溶栓及中藥活血化瘀治療;6)無心、肝、腎、腦、血液等其他系統嚴重疾患;7)一般情況良好,體力狀況(KPS)評分在60分以上,預計生存期≥3個月;8)自愿受試,并簽署知情同意書。

2.3.2 排除標準 有下列條件之一者可視為排除(剔除)病例標準:1)不符合以上納入標準;2)有出血傾向或合并內臟出血者;3)未按規定用藥;4)孕婦及精神患者。

2.4 治療方案 分組與給藥:2組病例西醫基礎治療方案相同,設基礎治療為對照組,基礎治療加服新加良附顆粒為治療組,新加良附顆粒(藥物組成:高良姜、香附、三七、黃芪、穿山龍)由北京康仁堂藥業有限公司提供,1袋/次,2次/d,口服。2組病例均觀察3周,觀察結束后評估療效。在臨床試驗期間,不得加用已經明確或有研究治療高凝狀態的中藥(含中成藥)。

表1 癥狀、體征分級記分標準

2.5 觀察項目

2.5.1 主要觀察指標 1)血凝檢測:凝血酶原時間(PTS)、凝血酶原比例(PTR)、凝血酶原百分活動度(PT%)、凝血酶原國際標準化比值(INR)、活化部分凝血酶原時間(APTT)、纖維蛋白原含量(FIB)、凝血酶凝結時間(TT)、D-二聚體(DD)。2)癥狀與體征:觀察并記錄癥狀與體征變化。癥狀、體征分級記分標準見表1。3)血栓事件發生率:治療期間實時觀察記錄血栓事件發生情況。

2.5.2 次要觀察指標 1)白細胞、紅細胞、血紅蛋白、血小板數、血小板體積、血小板分布寬度等。2)血小板功能:血小板黏附、聚集試驗試驗。3)生活質量:按照卡諾夫斯基(karnofsky)患者健康狀況評分標準對患者生活質量做出評價。

2.5.3 安全性指標 治療前后生化全套、血、尿、便常規與心電圖檢查。

2.6 療效評定

2.6.1 血凝與血小板檢測 治療前后凝血酶原時間(PT)、部分活化凝血酶原時間(APTT)、纖維蛋白原含量(FIB)、D-二聚體、血小板計數(PLT)變化情況。

2.6.2 血栓事件發生率 記錄治療期間血栓事件發生情況。

2.6.3 證候療效標準 參照中華人民共和國衛生部藥政局頒布的《中藥新藥臨床研究指導原則》,依據積分法判定中醫癥狀與體征(證候)療效,積分值(率)=(療前積分-療后積分)/療前積分×100%。痊愈:癥狀與體征積分值降低≥95%;顯效:95%>癥狀積分值降低≥70%;有效:70%>癥狀積分值降低≥30%;無效:癥狀積分值降低不足30%。

2.6.4 癥狀療效標準 參照中華人民共和國衛生部藥政局頒布的《中藥新藥臨床研究指導原則》,擬定癥狀療效標準。痊愈:癥狀消失;顯效:由6分減為2分;有效:由6分減為4分,或由4分減為2分;無效:癥狀無改變或減輕不明顯。

2.6.5 生活質量療效標準 參考Glaxo關于KPS評分療效標準。

2.7 統計學方法 數據管理和統計分析結果由SAS 6.12軟件產生。所有統計均采用雙側檢驗,當P值小于或等于0.05時,被認為所檢驗差別有統計學意義。在基線資料可比性分析中,2組病例性別、民族等人口學特征的構成比較采用卡方檢驗;2組病例年齡分布情況比較采用t檢驗(或Wilcoxon非參數檢驗),2組病例的等級資料比較采用行平均得分法。在臨床療效評價中,采用Ridit分析臨床緩解率;對各臨床試驗中心效應采用MHχ2分析。安全性評價中,實驗室檢查數據比較采用t檢驗(或Wilcoxon非參數檢驗);不良事件的發生率比較采用χ2檢驗或精確概率法(當理論頻數小于五的單元數超過20%時),并給出不良事件清單。

3 方案評價與討論

3.1 基于前期基礎與臨床研究設計方案 課題設計基于課題組基礎研究及前期臨床研究結果。新加良附方由高良姜、香附、三七、黃芪、穿山龍等藥物組成,處方源于具有“溫中祛寒,行氣止痛”功效的良附丸。良附丸由高良姜、香附各等分組成,主治肝郁氣滯、胃有寒凝之胃脘疼痛、胸悶脅滿癥狀。該方在《百一選方》和《醫說》中均有記載,其臨床應用近千年歷史。清朝謝元慶編撰的《良方集腋·氣痹門》記載有:“治心口一點痛,乃胃脘有滯或有蟲,多因惱怒及受寒而起,遂致終身為痰。俗云心頭痛者非也。”[15-16]課題組前期應用新加良附方治療胃癌合并高凝狀態,具有一定的臨床療效。胃癌合并高凝狀態臨床常見胃脘疼痛,遇寒加重,得溫則舒,胃部腫塊,脘腹脹滿,食欲減退,噯氣或嘔吐,形體消瘦,舌質發紺,脈象細澀等,病機當屬“脾胃虛寒、氣虛血瘀”。新加良附方散寒凝、行氣滯、補氣虛、行瘀血,具有“溫胃散寒,疏肝理氣,補氣活血”之功效,可針對性治療。基礎研究顯示新加良附方對人胃癌細胞(BGC-823)具有特異性抑制作用,可誘導胃癌細胞凋亡效應,并可以降低腫瘤組織中微血管密度[17-22]。因此,在中醫方證相應理論指導下,以前期初步臨床實踐為依據,從臨床實踐結合基礎研究、從宏觀觀察到微觀發現來研究新加良附方改善胃癌合并高凝狀態臨床研究具有重要學術價值和臨床應用前景。前期的臨床實踐為課題設計提供了基礎資料、創新思路以及樣本測算依據等。

3.2 基于臨床真實情況設計方案 隨機對照試驗是臨床研究方法的金標準。一般分為解釋性隨機對照試驗和實用性隨機對照試驗,其中解釋性試驗是在比較嚴格限制的理想條件下研究,強調內部真實性,評價干預的特異性功效。而實用性試驗的條件控制相寬松,受試患者的治療除了隨機分配外,其他都基本模擬臨床真實情況,強調結論的外部真實性[23]。本項研究依據臨床實際情況,采用了實用性中央隨機的研究方法,設計基于臨床實際情況來比較不同組間干預的總效果。中國中醫科學院臨床評價中心完成中央隨機程序。

該課題首次利用中醫藥優勢系統地針對胃癌合并高凝狀態治療,意在通過糾正存在于胃癌中的高凝狀態,減低血栓事件發生率,改善晚期胃癌患者臨床癥狀、提高生活質量。研究方案將中醫理論與實驗室指標結合,主要終點觀察指標包括血凝檢測相關項目、血小板計數、血栓事件的發生率以及癥狀與證候積分情況,從客觀指標與生活質量兩方面綜合判斷中醫藥治療胃癌合并高凝狀態的臨床療效,并基于目前無惡性腫瘤合并高凝狀態的診斷標準的現狀,積極探討臨床實用的診斷標準。

3.3 方案設計充分遵循倫理學原則 方案設計遵循醫學倫理學保護患者的基本原則,符合《赫爾辛基宣言》規定的受試者權利和義務,研究者在病例入組時必須向受試者詳細介紹臨床試驗,包括試驗背景、性質與目的,適應證、禁忌證,治療方法,可能的受益和風險、可供選用其他治療方法。以便受試者充分了解臨床試驗,經充分考慮再簽署“知情同意書”。受試者信息實行統一集中管理,便于及時處理臨床試驗相關事宜,如提醒及時復診,避免失訪。受試者隨時可聯系研究者,在出現病情變化時能及時得到幫助,保證了臨床試驗過程的安全性、可操作性與順利性。但對于受試者的一切信息,包括您的身份、醫療史、病情、體檢及實驗室檢查結果等,都將在法律允許的范圍內得到嚴格保密。同時告知患者參加研究的自愿性,患者有權在研究的任何階段退出研究,并且退出研究不會受到任何懲罰或利益損失,醫生將根據您的病情和患者至上的原則對您進行合理的治療。

[1]Parkin DM,Bray F,Ferlay J,et aI.Global cancer statistics[J].CA Cancer J Clin,2005,55(2):74-108.

[2]王婧,侯麗,田劭丹,等.新加良附方治療胃癌臨床理論探討與基礎研究證據[BE/OL].中國科技論文在線,201402-72.

[3]Kamangar F,Dores GM,Anderson WF.Patterns of cancer incidence,mortality,and prevalence across five continents:defining priorities to reduce cancer disparities in different geographic regions of the world[J].J Clin Oncol,2006,24(14):2137-2150.

[4]Parkin DM,Bray F,Ferlay J,et aI.Global cancer statistics[J].CA Cancer J Clin,2005,55(2):74-108.

[5]Prandoni P,Lensing AW,Piccioli A,et al.Recurrent venous thromboembolism and bleeding complications during anticoagulant treatment in patients with cancer and venous thrombosis[J].Blood,2002,100:3484-3488.

[6]胡豫,王華芳.腫瘤并發血栓形成機制及治療[J].中國實用內科雜志,2007,27(20):1591-1593.

[7]王婧,田劭丹,陳信義.胃癌中醫證素探討[J].天津中醫藥,2009,26(5):402-404.

[8]劉慶,李忠,田劭丹,等.167例進展期胃癌中醫證型研究分析[J].北京中醫藥大學學報,2014,37(4):273-276.

[9]董青,侯麗,田劭丹,等.胃癌高凝狀態的發生機制及中醫研究進展[J].中國醫學創新,2014,11(3):134-136.

[10]薛松,朱成全,肖烈鋼.加味四君固本湯對惡性腫瘤患者血液流變性和甲襞微循環的影響[J].安徽中醫學院學報,2006,25(5):9-10.

[11]陳群,徐志偉,陸艷.79例肺癌患者瘀血舌象臨床觀察研究[J].國醫論壇,2005,20(3):10-11.

[12]中國中西醫結合學會活血化瘀專業委員會.血瘀證中西醫結合診療共識[J].中國中西醫結合雜志,2011,31(6):839-845.

[13]中華人民共和國衛生部.WS 316-2010,中華人民共和國衛生行業標準胃癌診斷標準[S].北京:中國標準出版社,2010.

[14]American Joint Committee on Cancer.AJCC cancer staging manual(seventh edition)[M].New York:Springer,2010:117-126.

[15]王婧,陳信義.良附丸古今研究縱橫[J].北京中醫藥,2009,28(3):236-239.

[16]王婧,田劭丹,陳信義.中醫藥治療中晚期胃癌進展[J].世界中西醫結合雜志,2009,8(4):596-600.

[17]莊嚴,董青,陳信義,等.新加良附藥物血清體外抑制腫瘤細胞活性研究[J].北京中醫,2007,26(5):208-210.

[18]莊嚴,陳信義.新加良附顆粒含藥血清體外誘導人胃癌細胞凋亡研究[J].中國試驗方劑學,2007,13(8):32-36.[19]董青,李春,陳信義,等.新加良附方對人移植性胃癌抑制效應研究[J].北京中醫藥大學學報(中醫臨床版),2008,15(1):14-16.

[20]侯麗,許晶,王婧,等.新加良附方聯合5-Fu對荷人胃癌裸鼠血清VEGF、bFGF水平的影響[J].世界中醫藥,2014,9(12):1636-1639.

[21]許晶,侯麗,武苗,等.新加良附方聯合5-Fu對裸鼠胃癌移植瘤Bax/Bcl-2表達的影響[J].世界中西醫結合雜志,2013,8(7):675-678.

[22]宋延平,許晶,趙林濤,等.新加良附方聯合5-Fu對裸鼠胃癌移植瘤凋亡抑制基因、半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶-3表達的影響[J].國際中醫中藥雜志,2014,36(8):707-710.

[23]青雪梅,房繁恭,劉保延,等.實用性隨機對照試驗及其方法學特征思考[J].北京中醫藥大學學報,2008,31(1):14-18.

(2015-11-24收稿 責任編輯:白樺)

The Evaluation and Features of Clinical Trial Protocol Design for Traditional Chinese Medicine Therapy in Gastric Cancer with Hypercoagulable State

Li Ya1, Dong Qing2,Han Lizhen2,Hou Li2

(1BeijingUniversityofChineseMedicine,Beijing,100029,China; 2DepartmentofOncologyandHematology,DongzhimenHospitalAffiliatedtoBeijingUniversityofChineseMedicine,Beijing100700,China)

Objective:To introduce clinical trial protocols for traditional Chinese medicine therapy in gastric cancer with hypercoagulable state and to evaluate the design features of this protocol. Methods:The advanced gastric cancer patients with hypercoagulable state were taken as subjects in multi-centered, prospective, pragmatic randomly controlled trial conducted in accordance with the guidelines of Good Clinical Practice (GCP). Relevant indexes and indicators were analyzed to objectively evaluate the efficacy of traditional Chinese medicine therapy for gastric cancer complicated with hypercoagulable state and to explore its clinical mechanism according to the tonifying qi and activating blood circulation theory. Results:Combined with modern laboratory indicators, the theory of “qi deficiency and blood stasis” was applied to determine the clinical efficacy and effect mechanism of traditional Chinese medicine therapy for patients with gastric cancer with hypercoagulable state. Conclusion:This clinical trial protocol for traditional Chinese medicine therapy in treating gastric cancer complicated with hypercoagulable state is scientific and applicable by integrating clinical symptoms and objective laboratory indicators under the guidance of Chinese medicine theory and it lays a foundation for future clinical application and professional acknowledgement.

Traditional Chinese medicine; Gastric cancer; Hypercogulable state; Clinical trial protocol

北京市科委2012年度科技計劃重大項目子課題“中醫藥治療胃癌合并貧血及血液高凝狀態的臨床療效研究”(編號:131100002213002);國家自然科學基金面上項目“基于miR-34a去甲基化激活miR34a/SIRT1/p53抑癌通路探討新加良附方抗胃癌機制”(編號:81573959)

作者介紹:李亞(1990.08—),女,碩士,研究方向:中西醫結合防治惡性腫瘤,E-mail:18731971919@163.com

R273;R242

A

10.3969/j.issn.1673-7202.2016.10.065