南京國民政府時期湖南大學教師薪資及生活狀況初探

張梓晗

(南京大學歷史學院,江蘇 南京 210093)

?

【辨風正俗】

南京國民政府時期湖南大學教師薪資及生活狀況初探

張梓晗

(南京大學歷史學院,江蘇 南京 210093)

教育是國家軟實力和綜合國力的重要一環(huán),大學教師群體是科學技術、文化藝術的傳播者,在培養(yǎng)人才方面起著重要作用,肩負著教育振興民族的重任。本文通過對1927—1937年省立湖南大學教師群體的考查,了解當時大學教師群體的薪俸收入、職業(yè)生活以及參與業(yè)余活動等實際狀態(tài)。通過分析,透觀南京國民政府時期全國大學教師群體的縮影。

南京國民政府;湖南大學;教師群體

抗戰(zhàn)前穩(wěn)定的十年(1927—1937年),總體上湖南大學教師群體的經(jīng)濟待遇頗豐,滿足基本生活需求綽綽有余,穩(wěn)定的收入也使大學教師的社會地位加強。

一、湖南大學教師的薪俸與生活水平

薪俸是大學教師收入的最主要來源,是大學教師能夠保證生活質量以投入教育和科研活動的基礎。

南京國民政府與1927年9月頒布了《大學教員薪俸表》,在該規(guī)定之中對大學教員的薪俸進行了分級:“大學教員薪俸分4等12級。教授月薪400-600元,副教授260-400元,講師月薪160-260元,助教月薪100-160元。各大學可根據(jù)自己的經(jīng)濟情形酌量予以增減。”[1]該規(guī)定成為1927年到1937年中國各個大學對教師薪俸進行制定的指導文件,然而,在南京國民政府初期,許多國立大學教師的薪俸都未能完全按照規(guī)定發(fā)放。作為省立大學,由于經(jīng)費主要來源于各省政府稅收的部分所得,因此,大多情況下省立大學教職員薪俸更低于規(guī)定標準。

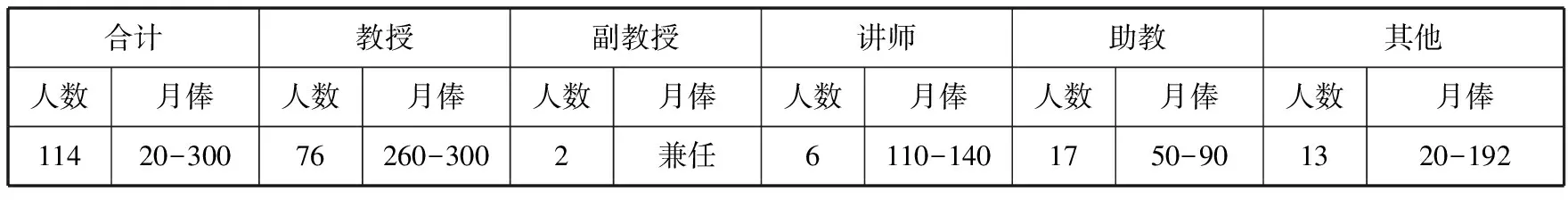

表1 省立湖南大學1934年教員職別人數(shù)及專任月俸統(tǒng)計[2]

根據(jù)檔案資料,筆者統(tǒng)計了其他各年度省立湖南大學教員月俸,與表1所列月俸金額大致相同。另據(jù)1930—1934年省立湖南大學經(jīng)費支出以及省庫撥款情況可知[3],湖南省庫款與湖南大學總支出呈持平狀態(tài),省庫撥款保證了教師薪資這一大比重開支。可見,南京十年的教師薪資收入相對穩(wěn)定。

在薪俸工資發(fā)放有保證的前提下,在湖南地區(qū),大學教員是否可以看做社會中的高收入群體,還需要與當時其他職業(yè)的社會人群比較,在此選取當時工人工資進行分析。

在20世紀30年代左右,湖南長沙電燈工業(yè)工資在各行業(yè)中處于最高,男工人的最高工資1.10元每日,月薪約在30元左右,其余如紡織業(yè)在內的個行業(yè)平均工資大多在6到30元不等。[4]可見,當時一個熟練工人的工資不過十幾、二十元,這些便足以養(yǎng)活一家人,而大學教授的工資高達三百元左右,是工人的十幾倍,其生活水平可見一斑。

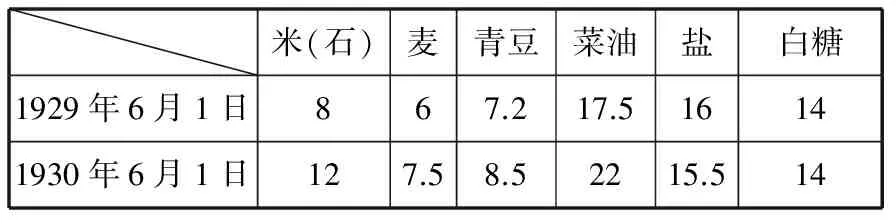

此外,根據(jù)《民國價格史》描述,1927-1937年物價指數(shù)相對于北洋政府時期和抗戰(zhàn)時期變化比較平穩(wěn),物價相對較低。以理發(fā)為例,“1927年長沙上等理發(fā)0.18—0.30元。1937年上半年男理發(fā)收費0.20元,男燙發(fā)0.30—0.50元,女燙發(fā)0.50—1元。”[5]該時期湖南具體的物價情況如表2:

表2 長沙物價調查表(單位:元)

由此,按湖南大學教員的工資水平,負擔日常開銷并不艱難,而且會有不少盈余以資其用于其它的享受型或發(fā)展型開銷。如大學教員經(jīng)常擔負起一些貧困學生的學費與雜費。“某教授一次為一個廣西學生擔保了三十元,又為一個四川學生擔保了二十五元,最終只收上四十元,其余十五元算作贈品。”[6]這不僅體現(xiàn)教授的儲蓄富足,還表現(xiàn)出較高的社會地位。

二、職業(yè)生活——兼課

教員的職業(yè)生活自然是教授教育大綱中規(guī)定的課程,但在當時大學教員除了規(guī)定的教學任務外,還有許許多多的“兼課”任務。這一時期的“兼課”現(xiàn)象,成為大學教員職業(yè)生活中的另一個重點。

民國時期,大學教師兼職是一種較為普遍的現(xiàn)象。大體上,北京政府時期,教授兼課是彌補家庭生計的方式;1930 年代初直至抗戰(zhàn)前,不菲的兼課收入維持了教授們“高品質”的生活。據(jù)回憶錄中提到“一個大學教授兼上兩三個學校的課是很平常的事,好得他們都有汽車、包車以代步”。[7]

1930年前,湖南由于政局動蕩,因此存在部分拖欠大學教員薪資情況。何鍵穩(wěn)定湖南政權后,開始著手發(fā)展湖南高等教育事業(yè),大學教師薪俸拖欠問題得以解決,因而,兼課并非純粹是生活壓力使然,師資的欠缺亦是一大原因。當時,湖南地區(qū)高校相繼建立,如中央政治學院等,但湖南地區(qū)較北京上海等地落后,生活水平相對較差,因此,許多高校教師集中于薪資待遇和生活水平較高的國立大學中,湖南地區(qū)師資貧乏,兼課現(xiàn)象仍就很多。

南京國民政府成立后,教育部訓令規(guī)定: “自十八年度上學期起,凡國立大學教授,不得兼任他校或同校其它學院功課,倘有特別情形不能不兼任時,每周至多以六小時為限。”從政府法令層面對大學教員兼課行為給予合法性的說明。但教育部同時也要求各大學“訂各學校嚴格請假、代課及補課辦法”[8],以此避免各大學的專職教授在外大量兼課的現(xiàn)象。

兼課可以使教師群體獲得額外的收入,維持較高的收入及生活水平,而且許多教師群體每周授課6—8小時,空余時間較多,因此,有時間去其他高校教課。雖然兼課現(xiàn)象有利于各高校對優(yōu)秀教師資源的共享,但兼課過多必然會影響教師的精神和體力,導致主要精力下降,不利于其本職的教學和科研工作。另外,師生間由于教師在外奔波過多而大大降低見面次數(shù),溝通交流越來越少。長此以往,勢必會影響課堂的教學,對高校教育的發(fā)展產(chǎn)生諸多不利因素。

三、豐富的業(yè)余生活

在經(jīng)濟條件支撐下,大學教師群體不但可以滿足一個家庭的基本物質生活所需,還有相當一部分可以用于拓展自身的興趣愛好。除了本職的教學研究之外,他們或專注藏書;或愛好運動娛樂;或與三五學人一起,下館子、看戲曲,構成了所謂“學人社會”。

長沙雖不如上海富裕繁華,但也能為大學教師群體這樣較高收入群體的人們提供娛樂。

首先,教師的的娛樂愛好豐富,也愿意參加各種文娛活動。如有愛好戲曲的教授就有見于記載:“丈雅好音律戲曲,舉凡名戲種演出之善者,無所不觀。省會各劇院,均知丈所好,一有名演員演出,必虛座以待。”[9]也有記載愛好烹飪的,“丈頗好烹飪之術,但只僅限于口而言而已,所雇工友中有寧鄉(xiāng)周桂生者,從丈數(shù)十年,盡得其道,人稱周廚,與宴者,爭譽之。”[10]有喜歡俗世生活的,也就要愛好精神世界,欣賞藝術的,“其妻嘗好畫蘭,自我欣賞,不輕示人,先君曾為其所畫蘭石圖,題七絕四章”。[11]

廣泛的興趣愛好使得大學教員的業(yè)余生活較之普通人,顯得豐富多彩,而學校也為教員提過了相應的硬件設施。游藝室便是教書先生們的課余俱樂部,是由教職員會設專為會員們享用的。“游藝中顧客最多的,要推圍棋象棋和乒乓。在每日下午第四課散后,離晚飯還有一二小時的功夫,游藝室中的四個棋桌上便坐滿敵手。”[12]

其次,藏書既是研究需要,又是業(yè)余愛好,在教員的日常生活中占據(jù)一席之地。戰(zhàn)前大學教授尤屬高收入群體,因此他們能在經(jīng)濟上有更多的富余來購買相關愛好的書籍。據(jù)記載“伯岳父薪資所入,大都購置書籍,藏書頗富,以實用為主”[13]類似記載頗多,當時湖南大學教授私人藏書之豐可以想見。

總之,大學教師也食人間煙火,衣食足而后知榮辱。當教師能一人承擔起全家日常開支時,教師的研究成果和業(yè)余生活就相對豐富,而當收入過低,不足以保障家人基本生活時,就談不上參加課外收藏、娛樂活動了,因此,戰(zhàn)前湖南大學教師充足的經(jīng)濟收入不僅能支撐家庭開銷,也是豐富業(yè)余生活的重要保障,更是他們投身教學與科研的保證。

[1]大學教員資格條例[N].大學院公報.1928-01.

[2]國立湖南大學教職員調查表(1931—1941)[Z].湖南省檔案館,卷號:60-1-92.

[3]教育部高等教育司編.全國高等教育統(tǒng)計(民國十七年八月至二十年十月)[M].國家圖書館出版社,1931.11.

[4]中國勞動年鑒(民國二十二年)[M].實業(yè)部中國勞動年鑒編委會,1934.

[5]譚文熙.中國物價史[M].武漢:湖北人民出版社,1994.8.

[6][7]悔初著.大學生活回憶錄[M].民國二十二年.

[8]大學教授限制兼課[N].申報,1929-6-22.

[9][10][11][13]陳云章.劉宗向先生百年誕辰紀念冊[C].湖南大學長沙校友會.

[12]趙麟.教書生活[M].上海:世界書局,1930.4.

【責任編輯:王 崇】

2016-08-05

張梓晗(1991-),女,遼寧錦州人,主要從事中國近現(xiàn)代史研究。

K26

A

1673-7725(2016)09-0039-03