重視史料教學,提高歷史課堂教學有效性

吳秀清

摘要:本文介紹了初中歷史教師史料教學現狀的調查報告,筆者期望達到了解初中教師史料教學現狀、有的放矢的目的。但問卷的深度和廣度還有不少欠缺,得出的結論就難免粗淺偏頗,這也促使我們在今后的學習中,把它做得更深入、更細致。

關鍵詞:史料教學;歷史課堂教學;有效性

中圖分類號:G633.51 文獻標識碼:A 文章編號:1992-7711(2016)07-0097

一、調查的基本情況

1. 調查意義

了解當前初中歷史教師的史料教學情況,特別是了解他們在課堂教學中如何選擇史料、運用史料的情況,分析和研究影響農村歷史課程教學質量和學習效果的因素。希望以此為突破口,逐步改變以教師為中心、考點為中心的初中歷史課堂教學現狀,讓初中歷史教學滲透史論結合、論從史出等核心元素,促進初中歷史教學方式、評價方式的轉變,拓寬初中歷史教師專業技能研訓的路徑,培養初中歷史教師基礎教科研能力,進而持續促進其專業發展。

2. 調查內容

本次調查問卷共設計了11道選擇題,其中單選題7道,多選題4道。主要內容有史料教學的概念、史料教學的目的、如何選擇史料以及史料教學的應用等問題。通過對以上問題調查結果的分析,得出結論,來發現農村學校初中歷史教師在史料教學方面存在的問題,并針對問題給予一些建議,為今后提升農村初中歷史課堂教學質量提出改進措施。

3. 調查方法

(1)調查對象:河南省初中歷史教師

(2)調查方法:采用抽樣調查法進行調查,分兩期進行。一是從2015年9月-10月,到本縣初級中學進行調查,發放調查問卷80余份,回收75分,有效回收率為92%;二是2015年10月15-17日利用舉行河南省初中歷史優質課大賽活動的時機,現場發放調查問卷400余份,回收364分,有效回收率為91.5%。隨后,對調查問卷進行認真分析、整理、匯總和統計。

二、調查的結果與分析

1. 關于史料教學的概念

問卷中第1題是關于史料的概念。統計結果見表一:

史料是指研究和談論歷史時所依據的材料。按照獲取的途徑和保存狀態可以分為實物史料、文獻史料和口述(傳)史料。實物史料指各類遺物、遺址、建筑、碑刻、雕塑和繪畫等;文獻史料主要表現為史書資料、檔案材料、思想或學術著作、文學作品、日常生活中的文字遺留、報刊雜志等,是我們研究歷史的主要資料來源;口述史料是人們對往事的口頭回憶而寫成或整理成文字的資料,多用于現代史的研究,借由對尚在人世的當時人訪問口述而獲得對歷史更直接深入的了解。

2. 關于史料教學的主要目的

調查問卷第2題是史料教學的主要目的。統計結果見表二:

20世紀二三十年代,著名史學家傅斯年就指出:“史學就是史料學。”歷史是已經過去的,是已經消逝的,人們必須通過史料才能進入現場,運用史料教學就是要突出歷史課濃郁的歷史感。課堂上教師通過對史料的分析,讓學生確定一個信念,既歷史的結論并不是武斷的,也不是強加的,而是以充分的史料為依據的、是真實可信的,從而體現論從史出的觀點。

3. 關于史料的選擇

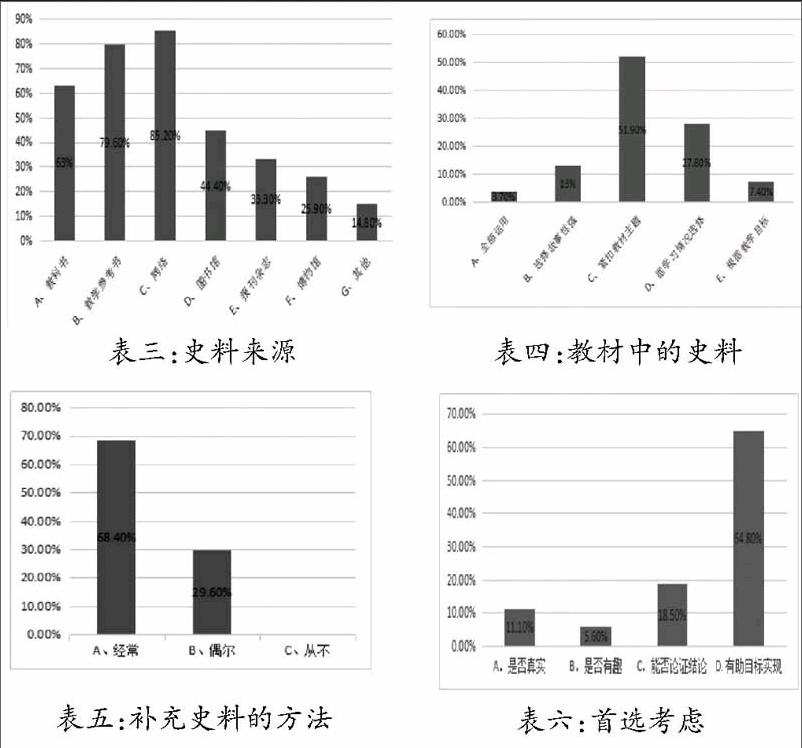

調查問卷的第3、4、6、8題是有關如何選擇史料的問題。統計結果見表三、表四、表五、表六:

從統計結果可以看出存在以下問題:

(1)教師獲取史料的最主要來源為教學參考書。這一結果從某種程度上反映了教學參考書在教學中的重要地位,也反映出教師課程資源概念的缺失,這與農村學校特殊的條件與環境直接相關。

(2)不太關注史料的真實性。只有11.1%的教師在選擇史料時首先考慮了史料的真實性,絕大多數教師只是關注史料本身某一方面的功能——是否有趣、是否論證某個結論、是否有利于教學目標的達成等,說明教師運用史料的功利心太重。

(3)5.6%的教師選擇史料時多側重史料的故事性、趣味性,沒有做到緊扣教材主題、突出重點難點來補充史料。

三、結論與建議

1. 重視史料教學的價值

史料是人類歷史發展過程中遺留下來的痕跡。2011版課標提出“要學會從多種渠道獲取歷史信息,理解以歷史材料為依據來解釋歷史的重要性,初步形成重證據的歷史意識,逐步提高對歷史的理解能力,初步學會分析和解決歷史問題”,這就體現史料教學的重要性。在教學中,文字史料、圖片史料是教學中最為常見的史料。文字史料可以拓寬學生視野,增加學習歷史興趣;圖片史料能引起學生關注并營造歷史現場感,能幫助學生想象過去,能拉近歷史與現實的距離,能站在當時的角度理解過去,引發學生更深遠而理性的思考,培養和鍛煉學生想象能力以及從具體到抽象的歸納能力。這樣的史料才能讓學生真正走進歷史,真實地感悟歷史,激發學習歷史的興趣。

2. 學會收集史料的方法

(1)身邊入手。歷史教師身邊都會有大量的習題,尤其中考題,這是歷史教師獲取史料的重要來源。各個地市的中考題、模擬題中,各類史料越來越多,史料更新也比較快,這些史料既體現了命題人的思路,又符合學生的思維。還可以訂閱幾本歷史雜志,如《中學歷史報》《中學政史地》《歷史教學》《中學歷史教學》《歷史教學問題》《中學歷史教學參考》等,這些雜志比較貼近中學實際,也介紹史學研究前沿的一些成果,又有大量素材可以使用,還有不少教學思路可借鑒。

(2)圖書館查閱。可以查閱一些史學著作如《史記》《漢書》《三國志》《左傳》《全球通史》《中華文明史》等,這些書籍專業性強、史料多;也可以查閱檔案材料、思想或學術著作、文學作品等,從中可以選擇自己需要的史料。

(3)網上查閱。網上資源豐富、內容詳實,只要有網絡隨時可以查詢。既可查詢文字史料,也可以查閱圖片或視頻資料,尤其是與國際相關的《大國崛起》的視頻,最受歷史教師喜歡。

(4)實地查看。有條件的學校或教師可以組織教師、學生到博物館、遺址公園等實地查看、訪問,通過親力親為各類遺物、遺址、建筑、碑刻、雕塑和繪畫等這些真實的歷史史料,讓學生用自己的眼睛看歷史,用手去觸摸歷史,去感受真實的史料,最終使學生形成較為客觀的真實歷史認識。

3. 掌握運用史料的技巧

(1)要適時。適時是指補充史料要抓住時機,不能憑一時的心血來潮,隨心所欲,想到哪說到哪。應從教材本身出發,圍繞教學目標思考分析,看是否緊扣教材主題突出重點與難點,是否符合學生的學習情況。通如:筆者在講述《新航路的開辟》一課時,為了突破新航路開辟背景這個重點,使學生清楚領悟,筆者選用了大量史料,如哥倫布在《致西班牙國王和王后書》中寫道:“黃金是一切商品中最寶貴的,黃金是財富,誰占有黃金,誰就能獲得他在世界上所需的一切。同時也就取得把靈魂從煉獄中拯救出來,并使靈魂重享天堂之樂的手段。”等。然后,讓學生討論、分析、交流從文字材料中獲取的新航路開辟四個原因:①對黃金的狂熱崇拜;②歐洲商品經濟發展的需要;③奧斯曼控制了商路;④傳播基督教。

(2)要適度。適度是指在選擇史料時,要依據初中學生的現有認知水平和接受能力,難易適中,通俗易懂。不同年級、不同年齡段的學生,由于心理特征、思維發展水平、知識儲備程度的不同,所以對史料的接受能力也不一致。這就要求選取史料時應注意層次性和漸進性。層次性:低年級學生應多用一些直觀形象的、通俗易懂的、間接的史料,高年級學生可以用一些理論性較強的、第一手的、原始的史料;低年級的學生可以重點培養閱讀和概括能力簡單的分析綜合能力,而高年級學生則要求發展思維能力和自主分析問題的能力。漸進性:即用史料多設置一些梯度型問題,逐漸增加難度,等到某個階段,學生的思維有了明顯的發展,能力有了明顯的提高,再提出進一步的能力要求。

(3)要適量。適量是指依據“史論結合,論從史出”的觀點,精選史料。中外歷史史料浩如煙海,不同年齡、不同能力的學生對史料的理解程度不同。教師必須事先進行選擇,根據學生的認知水平和歷史知識的儲備情況,圍繞課程標準的要求、教材的重點、難點,選用那些最具典型性和啟發性的史料作為素材,加以編輯和整理,有時甚至需要提供一些特定的答案。新歷史教材與舊教材相比更重視史料,且以直接史料為多,間接史料也多經過史學家的考證,可信度較高。史料的種類也很多:文字史料、圖片史料、圖表史料等,非常豐富。這些史料基本上是圍繞教材的重點和難點選取的,和正文內容相互補充,具有情景性、典型性、深刻性和啟發性。在教學中應重視運用,細致地指導學生閱讀和理解材料,必然能加深學生對歷史知識的理解和掌握,有助于學生形成“證據”與“史實”之間的邏輯意識,更能使學生有身臨其境的感覺,增強歷史知識的真教材中的史料受篇幅的限制是有限的,教師在教學中可根據教學目標和教學內容的需要適當補充課外史料。

這次問卷調查,筆者期望達到了解初中教師史料教學現狀、有的放矢的目的。但問卷的深度和廣度還有不少欠缺,得出的結論就難免粗淺偏頗,這也促使我們在今后的學習中,把它做得更深入、更細致。