寫生與“三遠法”

吳玉文

[摘要]在中國山水畫教學當中,“三遠法”是每個學生必須理解并且要掌握的基礎知識。但是,學生在入學以前,接受的都是西方繪畫的專業知識,如造型、色彩、透視等等的訓練。學好透視,對于塑造西畫的空間、體積有著重要的作用。然而,學生在入學以后,習慣于用西方的透視學原理來理解、寫生國畫山水,作品中缺少中國畫特有的審美情趣與構圖方式。因此,本文將說明中西方繪畫對于空間表現的不同理解,并重點闡述如何在現實生活的觀察寫生中,讓學生理解“三遠法”的真正含義。

[關鍵詞]中西方繪畫 三遠法 透視

一、引言

在中國山水畫教學當中,“三遠法”是每個學生必須理解并且要掌握的基礎知識。但是,學生在入學以前,接受的都是西方繪畫的專業知識,如造型、色彩、透視等等的訓練。學好透視,對于塑造西畫的空間、體積有著重要的作用。然而,學生在入學以后,習慣于用西方的透視學原理來理解、寫生國畫山水,作品中缺少中國畫特有的審美情趣與構圖方式。眾所周知,中國畫與西方繪畫是兩個不同的體系,中西方畫家在漫長的繪畫實踐當中,各自總結出各自的繪畫方式,對于塑造世間物象有著各自的方法,雖然不同但各有所妙,因此,成為世界兩大繪畫體系。近百年以來,有許多優秀的中國畫家致力于將西畫中有益的因素運用到中國畫中,使中國畫有了長足的進步。如解剖學的引進,使得當代中國人物畫取得了巨大的成就。當然,還有別的方面,就不一一贅述。然而,任何事物都要一分為二地看待,不是所有西畫中好的東西都能生搬硬套地運用到中國畫當中。例如,透視學在中國山水畫當中的應用就是個個例。透視學發源于西方文藝復興時期,由達·芬奇等多名畫家經過不懈的努力,應用科學的方法發現了一點、兩點透視的透視學原理體系,使得西方繪畫提高到了一個前所未有的高度,擺脫了前人畫家以二維空間表現物象的方式,把人們眼中所看到的真實世界合理地組合在畫面當中,真實性、寫實性,客觀表現物象成為西畫的主流,也成為之后幾個世紀西畫家追求的最高境界,成就了一大批著名的西畫家。在這當中,透視學的作用可以說是功不可沒。但是,如果把西方的透視學原理完完全全地應用到中國山水畫的寫生和創作當中,恐怕是行不通的。

二、對中西方繪畫空間表現不同原因的分析

正如前文所述,中西方繪畫屬于兩個不同的體系,對于畫面空間的表現方法也不盡相同。下面就中西方繪畫的各自空間表現形式分別做具體的分析表述。

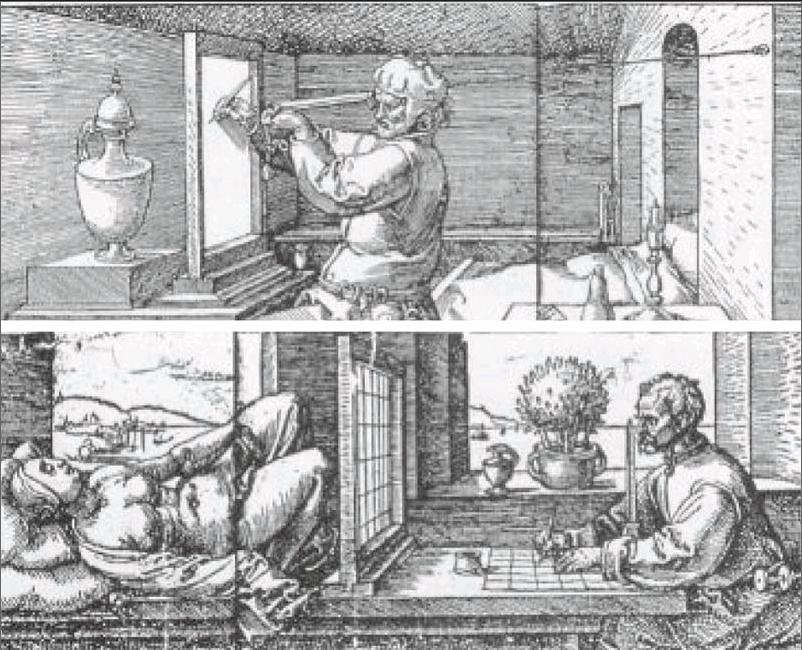

1、西方繪畫的透視學原理

對于透視的概念,辭海是這樣闡述的:透視,繪畫術語。因透視現象是遠小近大,故也叫“遠近法”。可分為形體透視(幾何形透視)和空氣透視。形體透視是根據光學和數學的原則,在平面上用線條來圖示物體的空間位置、輪廓和光暗投影的科學;按照滅點的不同,可分為平行透視(一個滅點),成角透視(兩個滅點)和斜透視(三個滅點)。空間透視是表現空間距離對于物體的色彩及明顯度所起的作用。如圖2-1就是西畫家在研究透視原理過程中的場景。首先畫家在一個固定觀察點上,在觀察點與描繪物體之間垂直放置一塊透明玻璃,透過玻璃觀看物體,并在玻璃上描繪出物體的輪廓線,然后再拷貝到畫布上。這樣畫出的造型絕對精準,并且符合透視規律。在此基礎之上,畫家根據物體的垂直面與觀者的視線角度不同,總結出一點透視(也叫焦點透視)、二點透視(也稱成角透視)等等。總而言之,應用透視學規律畫出的畫符合觀者眼中所看到的真實場景,很理性,具備科學性。

2、中國山水畫空間意境的表現

中國山水畫家在表現畫面空間的方法上,與西方畫家采用了截然不同的手法。并在長期的繪畫實踐中,總結出一系列高深的繪畫理論。其中最著名的當數宋代畫家郭熙。其所著畫論《林泉高致》中,有很多精辟的論述:世間篤論,謂山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。畫凡至此,皆人妙品。但可行可望不如可游客居之為得,何者?觀今山川,地占數百里,可游可居之處,十無三四,而必取可居可游之品。君子之所以渴慕林泉者,正謂此佳處故也。故畫者當以此造景,而鑒者又當此意窮之,此之謂不失其本意。從郭熙的畫論中可以看出,中國人對于山水畫畫品的高低評價不是以畫的真實、像不像為評價標準,而是以畫面意境的營造作為最高追求,讓人在欣賞作品的時候,有可居可游的感受,使人流連忘返,勾起想要在此生活居住的欲望。正因如此,山水畫家在創作之前,先要走遍所畫地域的溝溝壑壑,了解當地的地貌特征,做到成竹在胸,經過構思,把認為最典型的、美的風景整合在一起,最終創作出滿意的作品。而西畫則是在一個固定的點上把眼前所看到的景象做如實的表達,在創作過程中,雖然可以把不同地點的風景組合在一起,但畫面依然是從一個固定點看到的效果,如同從照相機鏡頭看到的場景(超現實主義和抽象主義繪畫不在此討論范圍);而中國畫家在創作過程中,不是在一個固定的地點觀察、表現空間,而是以移動的眼光觀察物象。所以說,中國畫表現的物象是感性的,寫意的,具有哲學性。

三、在現實生活中觀察寫生,理解“三遠法”的真正含義

要畫好山水畫,除了理解關于意境營造的理論之外,我們還必須對山水畫空間表現的方法做重點掌握。郭熙在《林泉高致》的《山水訓》篇中首次提出震古爍今的“三遠法”山水畫論。描述如下:山無云則不秀,無水則不媚,無道路則不活,無林木則不生,無深遠責任淺,無平遠則近,無高遠則下。山有三遠,自山下而仰山巔謂之高遠,自山前而窺山后謂之深遠,自近山而望遠山謂之平遠。高遠之色清明,深遠之色重晦,平遠之色有明有晦;高遠之勢突兀,深遠之意重疊,平遠之意沖融而飄飄渺渺……對于“三遠法”的理解,當今許多畫家學者用透視學的原理來進行闡釋,認為“高遠”就是透視當中的仰視,“深遠”是平視,而“平遠”則是俯視。這個觀點從某些方面來說有一定的道理,但是不能詮釋“三遠法”的真正內涵。如前文所述,中國山水畫不是從一個固定點來觀察物象,而是以移動的目光觀看世界。筆者以自己的親身感受,來談談對“三遠法”的理解和看法。介于水平有限,如有不對的地方,敬請各位不吝賜教。

1、“高遠法”的表現含義

近些年來,筆者曾多次帶領學生到黃山、華山、太行山寫生。每次進山之前,建議并鼓勵學生親自爬山,而不是坐纜車,讓學生在爬山的過程中,體會山川的性靈,通過對現實生活中的觀察,體會理解“三遠法”的含義。在一開始的行進過程中,距離進山還有一定路程的地方觀看遠方:村莊、樹林、河流、遠山等等景象一一展現在我們面前。這時,我們觀看眼前的場景依然是平視的角度,在這種地點寫生國畫山水,既不能用“深遠法”表達山與山之間深邃的感覺,因為此時由于距離太遠的原因,遠山看上去往往都是一個平面;同樣也不能用“高遠法”來表達大山的聳立,因為此地還遠遠達不到仰視的程度。我們只能把眼前的山村、樹林、河流等等場景做一些記錄,作為創作資料。繼續前行,到達山腳之下,這時仰觀山巔,威嚴聳立、宏偉壯觀的大山氣勢迎面而來,不得不讓人對大自然產生一種敬畏之感,此時此地,學生對“高遠法”會有深刻的感受和體會。然而在寫生的過程中,又會遇到一個新的問題,此時由于距離很近,山頭山腳一覽無遺,學生寫生的作品往往把一座大山從頭到腳畫得清清楚楚,本來高大的山體卻表現不出一絲高聳的感覺。回顧在教室臨摹古代畫家的經典作品,如范寬的《溪山行旅圖》、李成的《晴巒蕭寺圖》、李唐的《萬壑松風圖》等等,對于山的處理都是采用露其要害隱其全的方法,通常把山頭畫得很充實,把山腳處理得很虛,或是在山腰之處用云進行遮擋,畫面效果虛虛實實,山頭自然有了高聳入云的感覺。而山腳往往用村莊、樹木、溪流等等作為近景處理。這樣,一幅生動的“高遠法”山水畫便展現在我們面前。通過自己的寫生經歷和臨摹體會,讓學生明白,把一路之上看到的遠景和近景經典場景進行合理組合,才是中國畫創作的真正內涵。

2、“深遠法”的表現含義

在爬山的過程當中,很多人都有這樣一個體會,開始爬上一個小山頭,在欣賞美麗的風光之余,卻發現前面還有更高的山峰,這時人們往往會覺得,在那座更高的山峰,會有更好的美景,于是義無反顧地前進,一個山頭一個山頭往上爬,直至山巔,這就是人類對于未知事物好奇并勇于探索的本能。而郭熙所提“深遠法”正是符合人類的這一本能。“自山前而窺山后謂之深遠”,其精妙之處在于一個“窺”字,“窺”字表達的是通過小孔或縫隙看,具有好奇、探索的意思。人們在觀看眼前的景物的時候,希望看到山后更美的景色。畫家在應用“深遠法”處理畫面的時候,往往山峰重疊,通過近處山峰與山峰之間或樹木的空隙之處,表現遠山,畫面具有朦朧深邃、意猶未盡、曲徑通幽之感,讓人好奇,捉摸不透。這種體會,只有在爬山的過程中才能得到。也就是說,只能在山腰理解體會“深遠法”的內涵。通過山前而窺山后之美景。在沿途中,把美好的景象,如山上的青松,腳下的溪流,或者山坡上的花花草草等等一點一滴記錄下來,都能作為山前山后的創作素材,這種觀察寫生方法,絕非能在一個地方完成。在這樣的觀察寫生過程中,如果用“平視”的說法來解釋“深遠法”當然是不夠全面的。

3、“平遠法”的表現含義

當人們爬至山巔,觀看眼前景象,自然會想到杜甫所著《望岳·岱宗夫如何》詩中最后一句“會當凌絕頂,一覽眾山小”,山川、河流等等一切景象皆在腳下。這時,用“俯視”的說法來解釋“平遠法”是說得通的。“平遠法”主要表現廣袤、開闊的地貌,而畫幅通常采用橫式構圖,如黃公望的《富春山居圖》就是典型代表。同樣,要表現如此開闊的場景畫面,在一個地點寫生同樣是不能夠完成的,需要作者在多個高處觀察寫生才能完成,這一點與前面“高遠法”、“深遠法”相同,就不再闡述。

結語

綜上所述,中國山水畫應用的“三遠法”,是構架經營畫面的三種方式,與西畫表現形式最大的不同之處在于,“三遠法”不是從一個固定地點觀察描繪眼前景物,而是在全方位、多視角觀察理解所畫地域的主要特征之后,做到心中有數,然后把最美的,經典的場景集中到畫面當中進行整合,展現在人們眼前的便是畫家心中的山水而非眼見之山水。教授學生“三遠法”,除了課堂學習之外,更重要的是,在現實生活的觀察寫生當中,理論結合實踐,才能真真正正理解“三遠法”真實含義,從而徹底擺脫西畫透視學的束縛,并結合畫面意境的營造,創作出人們欣賞追求的可居可游的中國山水畫。