經歷“知識形成”過程,發展“數學學習”能力—人教版四上《條形統計圖》教材分析及實踐思考

浙江省諸暨市海亮小學 傅金義

經歷“知識形成”過程,發展“數學學習”能力—人教版四上《條形統計圖》教材分析及實踐思考

浙江省諸暨市海亮小學 傅金義

作為《數學課程標準(2011年版)》安排的四大課程內容之一,關于統計知識的學習內容有:收集、整理和描述數據,包括簡單抽樣、整理調查數據、繪制統計圖表等。從數據中提取信息并進行簡單的推斷。主要與十大核心概念中對學生“數據分析觀念”的培養和發展相對應。在現行人教版四上教材中,將實驗版教材原分散在第一學段不同年級的條形統計圖知識進行了重新梳理、整合。本文通過對該單元第一課時的實踐研究,立足于讓學生經歷知識形成過程,從而發展數學學習能力的角度,談一些思考和體會。

經歷過程;發展;數學學習能力

從整個小學階段對“統計知識”的編排體系分析,《條形統計圖》的內容正處于承上啟下的位置既是對第一學段(1—3年級)所學統計初步知識的整理,也為第二學段(4—6年級)進一步學習統計知識奠定基礎。此外,本單元中蘊含的統計思想方法以及學生通過學習建立起的初步的數據分析觀念,也會對今后的學習起到重要作用。基于這樣的思考,在對第一課時“1格表示1個單位、2個單位”內容的教學中,筆者進行了以下設計與實踐。

一、經歷“數據收集”的過程,夯實知識的“生長基礎”

教材在出示例1后,通過“這個月每種天氣各有多少天?你能把它們清楚地表示出來嗎”這個問題,引導學生用自己的方式(文字、圖畫、統計表)呈現分類計數的結果。完整出現的例題圖,會引導學生把解答的重點直接指向于對數據整理結果的表示。然而,從統計的生活性、實用性角度來看,這樣的處理方式弱化了數據收集的過程,容易對學生從整體上學習這部分知識產生不利影響。

【片斷一】收集

師:今天這節課,我們將要學習與“統計”有關的知識,對于這個內容,你首先想到的是什么?

生:統計什么東西?(也就是統計的對象,有了對象之后呢?)還要知道數量。(非常好,也就是統計的數據。)

課件出示:北京市2012年8月的天氣情況,各種天氣的圖標。

師:統計的對象是什么?(北京市2012年8月的天氣情況。)有哪幾種?(晴、陰、多云、陣雨、雷陣雨。)對象清楚了,還缺什么?(數據。)

請你準備好紙和筆,先表示出這五種不同的天氣情況,我們一起來完成對數據的收集。(板書:數據收集)課件逐步出示,學生利用自己的方式進行統計。

師:你得出了怎樣的數據?用的是什么方法?(畫“正”字,數字一個個地加上去等。)你能利用這些數據制作一張統計表嗎?

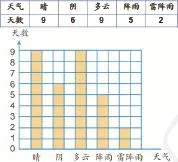

練習反饋:統計表中一項表示天氣,另一項表示天數。可以知道數據的多少。

以上數據收集的過程,也是對學生已有統計知識集中梳理的過程。在具體方式上,只是將原例題圖的完整呈現改為逐步出示,卻使學生充分經歷了有關統計知識學習的第一個步驟。以此為基礎,才能更系統、全面地“生長”出新知。

二、經歷“數據整理”的過程,體會知識的“形成路徑”

從知識的本質來看,統計表和統計圖都可以看作是對數據整理結果的反映。本環節中,需引領學生經歷“由表到圖”、“由圖到圖”的兩層轉變,特別是在用圖表示數據中,應緊扣“用1個符號、格子表示1個單位”的知識要點。

【片斷二】整理

思考一下,能不能用畫圖的方式整理這些數據?(板書:數據整理)在練習紙上試一試。

師:知道嗎?這些就是統計圖了,誰來說說這些圖有什么共同點?

生:都能表示出不同天氣的天數。(還有呢?)表示的符號不一樣。(共同點?)都是用一個筆畫、圓圈或者格子來表示1天。(非常好,掌聲。)

這些表示方法能夠直接看出各種天氣的數據嗎?(不能,還是要數。)那怎么辦?(可以在旁邊標上數據。)怎么標?(1、2、3……)為什么這樣標?(因為一個符號表示的是1天。)請你在作業紙上完善一下。

如果想要用一種方式把全班同學的統計圖都表示出來,需要哪些基本信息?

根據學生回答,出示橫軸(表示天氣)、縱軸(表示天數),形成空白表格后,逐個表示。(板書揭題:這就是我們這節課要學習的條形統計圖。)

在這幅統計圖中,用一格表示多少?(1天。)這是由誰決定的?(縱軸。)

在學生用自己的方式畫出統計圖后,通過找共同點的提問,引導得出“1個符號表示1天”的共同特征。以學生完善自己畫的統計圖為基礎,順勢匯總得出條形統計圖的表示方法,并將縱軸的數據設置與重點知識進行了關聯。

【片斷三】比較

這幅統計圖與前幾幅相比,有什么優點?根據學生回答小結,(板書:標準、方便)我們再來看看,與統計表相比呢?(如下圖)

小結:統計表與圖都能反映數據的多少。

用統計圖表示,更加清楚、直觀(板書)。

從圖中,你能得到哪些信息?(回答略)

不同學生之間的經驗肯定會呈現出較大差異。在實際教學中,教師要善于因勢利導,有意識地讓學生抽取出各種不同結果呈現出的共性的成分,而這往往就是教學的主體知識。也只有讓學生充分地經歷知識“由模糊到清晰、由雜亂到規范”的形成過程,再通過比較進行概括,才能強化對所學知識的理解程度。

三、經歷“數據分析”的過程,感受知識的“聯系發展”

毫無疑問,數據分析在統計知識的學習中處于核心地位。從教材的編排來看,進入到第二學段后,開始有意識地加強學生數據分析觀念的建立,體現了與學生的認知發展水平相適應的意圖。具體表現在本節課的教學中,對于學生初步數據分析觀念的形成主要體現在兩個方面:首先是依據統計數據自身的特點確定數據整理結果的表達,即用一格表示1個單位或2個單位,其次通過從條形統計圖中讀取數據(包括數據本身、數據之間)來進行進一步的推斷和預測。

【片斷四】分析

出示統計表(如下圖),這是2012年北京7、8兩個月的天氣情況,請你在格子紙(1格表示1天)上畫出表示各種天氣的條形。天氣晴陰多云陣雨雷陣雨天數22101686

學生嘗試練習,稍后提問:遇到了什么問題?(要畫很多格子,太麻煩了。)在數據比較多的時候,可以怎么辦?(指名回答:可以用1個格子表示2天。)你是怎么想的?(這些數據都是雙數。)同學們發現了嗎?

通過對這組數據的分析(板書:數據分析)發現,怎么制作比較方便?(1格表示2天。)只需改動誰就可以了?(縱軸上的數據。)請你在第二幅格子圖的縱軸上先標出數據,再完成整幅圖。

學生練習,校對反饋:通過剛才的練習,你有什么想說的?

生:縱軸上的1格既可以表示1天,也可以表示2天。(追問:還可以表示?)還可以表示3、4、5……(是由誰決定的?)統計數據。

師:如果雷陣雨的天數是7天,在圖中應該怎樣表示呢?(可以用半格表示)從這幅統計圖中,你可以得到哪些信息?(略)

師:北京7、8月份的天氣情況有什么特點?(引導得出:多晴少雨。)9月份開始將進入秋季,請你預測一下,會是怎樣的天氣狀況。(略)

結合以上的分析與實踐,認為關于本課內容的教學,需要使學生在整體感知統計知識的基礎上,完整經歷數據收集、整理、分析的過程,而這樣的過程正好對應了數學知識學習的經驗基礎、形成路徑與聯系發展,這對于學生“數學學習”能力的形成與提升具有非常重要的現實意義。在實際教學中,教師還可以組織學生在課前、課后依據生活實際進行調查統計,并以此作為課堂教學的主要素材,從而使學生更加深刻地體驗到統計在生活中的作用,激發學習的興趣和熱情。