澳大利亞高職教育國際化政策的歷史變遷及評析

摘 要:作為高職教育的核心力量,TAFE學院在促進澳大利亞國際教育產業化發展、培養國際人才的過程中扮演著重要角色。如何推動和保障高職教育的國際化發展、設計科學合理的管理體系與政策,一直是澳大利亞兩級政府的重要議題。澳大利亞高職教育國際化政策是伴隨著高等教育改革和政府相關法律政策的有效實施,不斷在進行變革、調整與完善。從產生及發展過程來看,澳大利亞國際化政策具有多源流性、持續性和漸變性;從結果及實施效果來看,具有多舉措性、導向性和協同性的特點,對我國“一帶一路”戰略實施及《推進共建“一帶一路”教育行動》背景下完善相關政策,發揮高職教育的作用,具有重要的借鑒和啟示意義。

關鍵詞:澳大利亞;高職教育;國際化;政策

作者簡介:買琳燕(1978-),女,河南焦作人,廣州番禺職業技術學院高職教育研究所副研究員,博士,研究方向為國際與比較職業教育。

中圖分類號:G710 文獻標識碼:A 文章編號:1001-7518(2017)01-0080-06

與美國、加拿大及德國、英國等相比,澳大利亞的職業教育起步較晚,但由于政府的高度重視與行動上的合力推動,澳大利亞現已構建起獨特而完備的職業教育與培訓體系,有效為澳大利亞開拓了國際教育市場,成為世界上職業教育國際化程度較高的國家之一。

相比之下,我國職業教育國際化發展歷史較短,存在諸多問題和薄弱環節,亟需從職業教育發達的國家汲取相關經驗。中澳職業教育領域的合作已有近10年的歷史,但人們對澳大利亞高職教育國際化政策還不甚了解。本文通過查閱相關一手資料和最新官方統計,結合已有研究基礎,對澳大利亞高職教育國際化政策進行梳理,并較系統分析了其政策特點,以期在《推進共建“一帶一路”教育行動》背景下為我國教育行政管理部門制定職教合作政策提供些許依據和參考。

一、澳大利亞高職教育國際化發展現狀

根據澳大利亞旅游與國際教育部門2016年發布的最新數據報告,2015年在澳大利亞的國際生總數比2014年增加了10%,達到498155人[1]。澳大利亞統計局(ABS)公布的數據顯示,2015年國際教育為澳大利亞創造了13萬個就業崗位,為經濟貢獻了逾195億澳元的收入。德勤經濟研究所(Deloitte Access Economics)最新發布的報告中還指出,澳大利亞國際教育領域中還有多個未被ABS記錄的額外收入來源,包括留學生親友赴澳探親旅游支出、海外課程以及持非學生簽證赴澳學習人員的教育相關支出等,這部分額外收入的總金額高達10億澳元,因此,實際上2015年國際教育為澳大利亞創造的價值接近210億澳元,國際教育已成為澳大利亞最主要的服務出口貿易之一。

澳大利亞國際教育產業包括五部分:高等教育、技術與繼續教育、海外留學生英語語言集中課程、中小學及其他培訓等。按照傳統觀點,高等教育一直占據主導地位,但根據統計,2009年9月技術與繼續教育部門的國際生注冊人數(212538人)卻首次超過了高等教育(200593人)[2]。

作為澳大利亞高職教育的主要實施機構,TAFE(Technical And Further Education)學院已成為承擔國際留學教育的重要力量。1982年,在TAFE學院的自費國際生為257人,占高等教育機構自費國際生總數(9492人)的2.7%;1995年,有3230名國際生在TAFE學院就讀,占高等教育機構國際生總數(51944人)的6.2%[3];進入21世紀,TAFE學院招收國際生人數成倍增長,2001年澳大利亞共有國際生240000人,其中高等教育占52%,TAFE占9.6%,即23040人。換言之,2001年TAFE學院國際生人數已是1995年的7倍多[4]。這種增長與成效,既與TAFE學院通過樹立國際化辦學理念、構建國際化課程體系、提供跨境教育服務等靈活多樣的國際化方式開放辦學,從而在國際教育市場的競爭力增強有關,更與澳大利亞聯邦與州/地區兩級政府一直致力于將TAFE學院打造成世界教育品牌的政策制定與系統實施密不可分。

二、澳大利亞高職教育國際化政策的歷史變遷

(一)20世紀70年代至90年代初:持續加大投入

TAFE學院成立于20世紀70年代,初建時澳惠特拉姆政府為改善教育公平問題,采取了兩項重大舉措來改善TAFE的財政狀況和師資條件:一是推行免費政策,二是實行政府資助計劃,向接受認證課程的TAFE學院學生提供獎學金資助。這對TAFE體系的形成產生了深遠影響,不僅表現在學生數量的劇增,而且進入TAFE學院的學生成分發生了變化。同時,惠特拉姆政府還在教育管理結構方面做了變革,擴大了教育部的業務和權限,將學生資助項目、教育研究與信息服務、移民教育、國際教育等納入管理范圍[5]。教育部的資源整合權限明顯擴大,效果之一是70年代末澳大利亞遠程教育飛速發展,而TAFE學院正是遠程教育的主力軍,遠程教育也成為了日后TAFE學院開拓國際留學教育市場的重要舉措。根據1974年的《康甘報告》(Kangan Report),當年TAFE學院的函授學生有41000人,是政府管轄的所有各種類型教育機構所進行的校外學生注冊總數的3/4[6]。在此基礎上,TAFE學院開始嘗試國際留學教育,并且在高等教育體系中占有了一定比例。據1982年6月30日的統計,海外高等教育學生中,學習TAFE證書的有257人,占所有國際留學生總數(9492人)的2.7%,僅次于大學和高等教育學院[7]。

20世紀80年代中期,雖然弗雷澤政府開始削減教育經費,但對TAFE學院的撥款比例、撥款總額卻仍在增加,TAFE學院獲得持續發展,開始對來自東南亞國家的技術移民實施職業教育,為其提供英語培訓和技能認證。

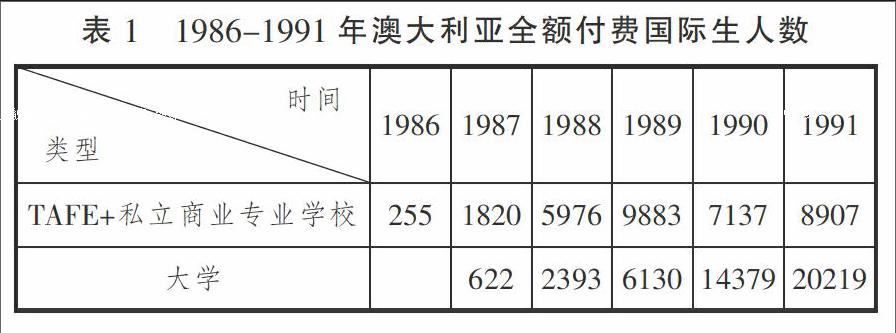

TAFE的辦學資金約97%由政府撥給,3%由學校自籌。由于經濟不景氣和社會對教育經費支出理念的變化,20世紀80年代末和90年代初,霍克政府對TAFE的撥款方式發生了變化:一方面由原來的財政撥款改為部分付費服務,鼓勵TAFE市場化運作以提高辦學效率;另一方面從1986年開始,澳政府實施了國際生全額付費政策。政府鼓勵TAFE學院通過招收國際生獲得盈利,盈利部分不需要納稅,且不影響TAFE原本的政府經費投入。因此這一政策的實施,在客觀上鼓勵了澳大利亞高職院校到國際市場招生。從表1來看,1986年澳政府政策調整后,高職院校國際生人數明顯增加,至1989年達到最高值。

可以說,從TAFE創立到20世紀90年代初,澳政府一直在財力上給予了TAFE學院系統而有力的支持,有效促進了TAFE規模的擴增、社會地位的提高及社會影響的擴大,并通過購買TAFE教育產品等撥款方式的變革,有效提高了TAFE的辦學競爭力,為推動TAFE向國際教育市場全面開放奠定了基礎。

(二)20世紀90年代:多舉措確保質量

在將高職教育市場化、商業化經營的同時,澳政府并未放松監控,反而對TAFE系統實施了一系列的辦學質量改革,針對國際高職教育質量、國際高職教育市場發展及教育服務等適時出臺了多項法規政策予以規范和保障。

1990年,澳大利亞《培訓保障法》(The Training Guarantee Act)出臺,為TAFE學院參與國際事務培訓等提供了法律保障。1994年,《職業教育培訓法》(Vocational Education and Training Act)頒布,鼓勵成立私立培訓機構,教育競爭市場的形成有效提高了TAFE學院的市場力和辦學質量。1995年,澳大利亞出臺了一個保護其教育與培訓質量的全國性政策工具,即為義務教育后的所有學歷資格建立了一個統一的學歷資格框架(AQF, Australian Qualifications Framework),涵蓋了包括TAFE在內的15種學歷資格,AQF不僅在澳國內,更能在世界其他國家得到認可,這為TAFE在全球市場營銷課程搭建了平臺。1996年,國家培訓局部長理事會成立了績效評估委員會(PRC),作為對績效考核、數據收集和管理、研究和評估機制改革的一部分,從國家層面形成了對TAFE辦學質量的監督調控機制。其后,國家培訓局又建立了行業培訓咨詢機構(ITAB)和各州教育服務部(ESD)。1997年,澳大利亞國家職業教育研究中心(NVCER)發布的第一個《國家職業教育培訓研究與評估策略1997-2000》就明確把質量評估放在了突出位置。

可見,宏觀上澳政府從方向引導、市場調節、服務保障等多方面入手,形成了較為完整的TAFE質量監督立法;微觀上,又根據一系列的職業教育技能政策,通過培訓包和機構的設立進行保障和落實,從而構建起了國家技能質量培養體系。應該說,從立法到保障立法執行,前后兩個階段相得益彰,共同促進和保障了相關法律制度的順利發展。

(三)21世紀:立法支持并系統設計教育服務出口

進入21世紀,澳政府重新明確了高等教育國際化發展的方向,在政策導向上逐步完成了從“科倫坡計劃”(the Colombo Plan)到“新科倫坡計劃”(the New Colombo Plan)策略的轉變,從“援助”到“出口”,從“招生”到“派遣”,開始投向實踐層面具體措施的完善,積極支持國際教育產業促進其出口;另一方面,在對國內教育和培訓質量提升及保障的基礎上,澳政府從上世紀90年代末開始啟動包括TAFE在內的跨國高等教育質量保障計劃,從諸如《職業教育培訓法》中的原則性規定進入到了出臺具體操作層面的法律法規來規范和推動高職教育國際化實踐,從框架性規定進入到配套法律法規的制訂、完善和執行,為高職國際教育管理的規范化和科學化提供了法律依據,最具代表性的就是逐步構建了一套系統的關于國際生的立法服務框架。

該立法服務框架針對國際生專門出臺了相關法規,一是致力于保護國際生的經濟利益,二是要求TAFE為國際生提供相應的支持服務,如針對國際教育產業化的《教育無國界:教育領域的國際貿易》,再如針對國際生學費和服務的《學費保障計劃》提出即使在院校倒閉的情況下,國際生仍能在澳大利亞其他院校就讀或退還學費,2000年《海外學生教育服務法》(Education Services for Overseas Students Act)規定所有院校實行統一的審核登記制度,維護國際生的合法權益等。換言之,若TAFE提供不了替代性課程或不能退還國際生學費,責任將由“學費保障計劃”或“國際生服務保障基金”承擔。

此外,AQF還在2004年新增了副學士學位資格,以滿足TAFE學院學生接受高等教育的需求。這種兩年制的資格認證不僅實現了課程間的有效銜接,更使課程設置適應了國際市場需求,因此擴展了TAFE的海外留學教育功能。2005年,澳啟動“跨國教育和培訓國家質量戰略”,集中對跨國教育進行管理,以確保其國際教育服務與國內質量標準保持一致。無疑,這些法律、政策的出臺和有效實施,為澳高職教育在國際市場上取得有利競爭地位提供了根本性保障。

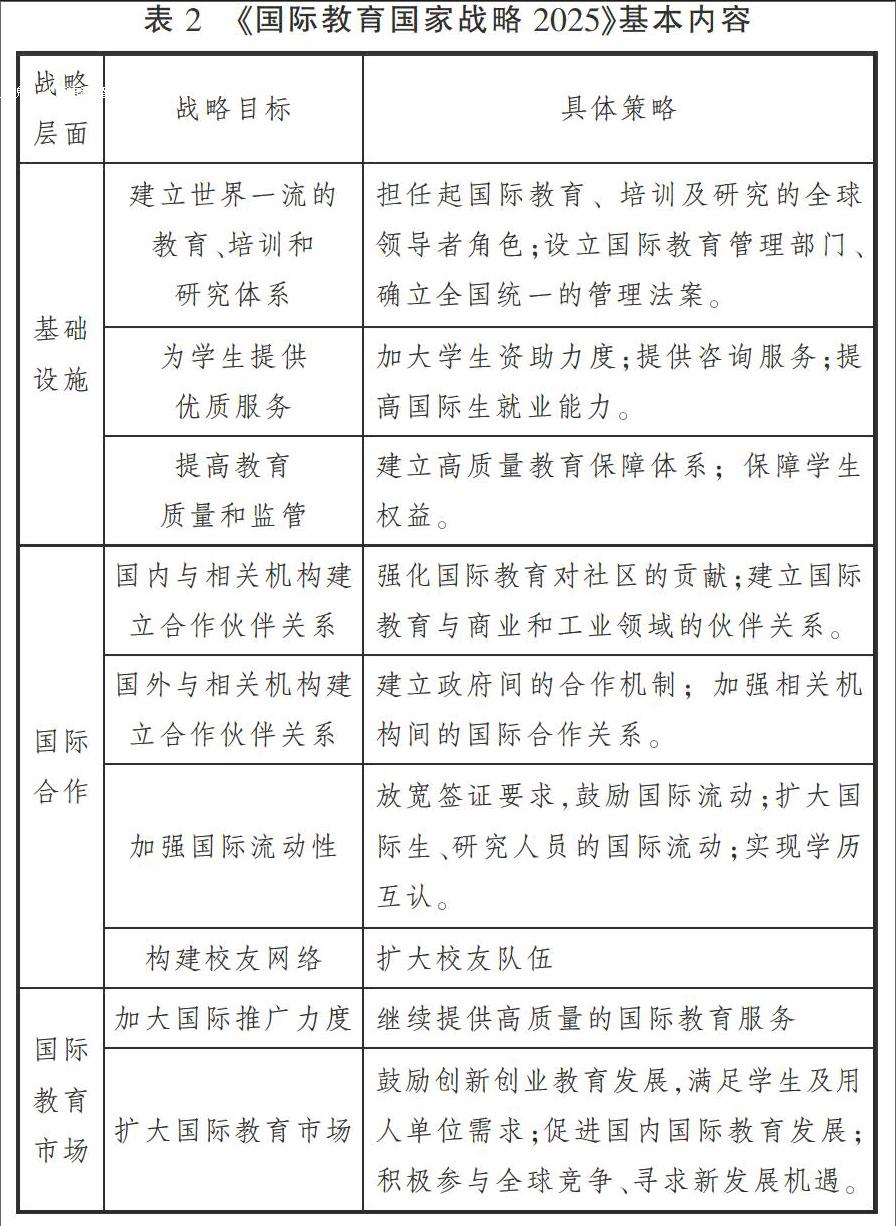

除了立法上的支持,繼NVCER成立以來,澳政府更加大了對國際教育的研究、設計與指導,以提高澳國際教育在世界的競爭力和影響力。2016年4月,澳政府又啟動了三項國際教育發展戰略:《國際教育國家戰略2025》(基本內容見表2)以及與之相配套的《澳大利亞國際教育2025市場開發路線圖》和《澳大利亞全球校友參與戰略》,國際職業技術教育在其中承擔了“建立世界一流培訓體系”的目標任務。

三、澳大利亞高職教育國際化政策的主要特點

經過近四十年的發展,TAFE為澳大利亞高等教育國際化作出了重要貢獻,形成了以國際生教育尤其是教育出口為主導的產業化教育形式。其中,政府的教育決策、科學管理、支持開展研究活動等發揮了重要的引領與調控性作用,主要特點表現為:

(一)從產生及發展過程來看,政策具有多源流性、持續性和漸變性

1.多源流性。TAFE屬于澳大利亞聯邦政府和州/地區政府共同管理,且以州/地方為主的管理模式。而在TAFE具體的決策與管理方面,介于政府和院校間的教育團體發揮了重要的建議、咨詢甚至是決策管理作用。如國際教育基金會、國際教育協會等教育團體,會首先針對高職教育國際化的某個問題開展調查,然后向政府提交調查報告,經聯邦議會或州/地區議會討論,從而經過官方宣布后具有法律作用。可見,這些教育團體實際上都具有一定的決策和管理職能,為政府出臺政策和資助TAFE提供了更科學可靠的標準。

2.持續性。澳政策的持續性在現實操作中主要體現為兩點:一是澳政府持續提升高職的社會地位,通過持續加大投入、在國家層面形成“技能強國”的職業教育發展理念以及持續出臺政策增強TAFE文憑的價值等,逐漸增強高職教育的社會認同,從而提升高職教育的國際吸引力。二是澳政府持續為推行高職教育國際化鋪基礎,按照國際標準開發課程,確保高職教育的國際通用性;通過學分互換與積累制度及學位互認制度,在職業教育與大學教育間架橋梁等,為國際生的畢業就業和進一步升學提供了便利條件,也提升了澳大利亞職業教育和培訓供應者的國際聲譽,每年為澳大利亞吸引了大批國際生。而澳政府又將通過國際生獲得的可觀收入,用于本國職業教育的再發展中,使澳高職教育有了更充足的經費保障。

3.漸變性。澳大利亞十分重視技術與繼續教育相關的法律制定和頒布,并會根據社會需求的變化、職業教育發展的規律及實施過程中出現的問題,對相關內容加以完善。如自1993年澳大利亞國家培訓總局(ANTA,Australia National Training Authority)成立以來,澳大利亞出臺了三次國家職業教育規劃:1994年發布的《技術立國戰略1994-1997》;1997年發布的《通往未來的橋梁:澳大利亞國家職業教育培訓策略1998-2003》和2004年發布的《設計我們的未來:澳大利亞職業教育與培訓國家戰略2004-2010》,均在不同時期對澳大利亞職業教育的發展愿景、目標及實施策略做了規劃。其中《設計我們的未來》在“改進策略”中專門列入了“推動職業教育進入國際市場”,并將該策略內容具體描述為“促進職業教育的出口和國家職教標準與國際標準更加協調”[8]。在三個規劃文本中,國際教育從《技術立國戰略》中的提及、《通往未來的橋梁》中的展望,到《設計我們的未來》中的專題化設計,地位與比重不斷被漸進化調整。

(二)從結果及實施效果來看,政策具有多舉措性、導向性和協同性

1.產業化創收型的政策導向。根據對高等教育國際化政策導向的四種劃分:互相理解型政策導向、技術移民型政策導向、創收型政策導向和能力建設型政策導向[9],顯然,澳大利亞推行的就是創收型政策導向,這與增進互相理解和技術移民政策有重疊,但同時還給所在國家提供教育經濟效益和社會回報。

采用不同的政策導向會使不同國家的教育國際化走向不同的發展方向、發展道路和發展結果。受到澳政府國際教育產業化的政策態度和開拓國際生市場政策的驅動,澳政府對高職教育國際化的著力點在于鼓勵TAFE招收國際生;由于亞太地區在世界經濟增長中的作用和發展趨勢,澳政府又把教育投入方面的國際援助和接受國際生的名額,主要放在了亞太地區。因此,澳大利亞高職教育國際化的著力點在于招收亞太地區的國際生。根據澳大利亞聯邦政府教育部2016年發布的數據,繼2014年之后,中國2015年再次成為澳大利亞第一大國際生來源國,共有136097名中國學生在澳留學,比2014年增長了13.3%,占在澳國際學生人數的27.3%。

2.多樣化互補型的政策措施。為在國際市場上搶占生源,澳政府在政策上通過賦予院校自主權鼓勵海外招生,如相關的財政自治政策、盈利免稅政策等;在措施上政府牽頭給予有效指導,并建立良性工作機制,如在海外推介宣傳上,政府有效組織TAFE學院、普通高等院校和企業之間建立合作推廣關系,通過在海外國家舉辦澳大利亞高職教育展覽、新聞發布會、網站信息等,擴大TAFE的國際影響力,在實施機構上則通過成立澳大利亞教育科學與培訓部國際教育局(AEI)、國際教育開發署(IDP)等專門性機構,通過在世界各地設立辦公機構,在55個國家開展業務活動,擴大在海外的招生宣傳和留學服務咨詢。

3.一致化協同型的政策環境。教育國際化是項系統工程,“一個有效的國際化政策,主要取決于它與國家經濟、社會和文化發展政策的協調程度”[10]。在澳大利亞,其國際化政策環境的協同搭建一是體現在政策從制定到落實的部門或組織機構的協同上,從國家培訓總局(ANTA)對高職教育國際化政策、戰略規劃提出建議,到行業技能委員會(Industry Skills Councils)承擔相關的“培訓包”開發,到教育服務部門(ESD)進行的課程開發,再到資格框架咨詢委員會(AQFAB)執行和完善相應的資格框架(AQF),進而到國家職業教育研究中心(NCVER)從各個層面對高職教育國際化進展情況進行研究、評估、信息收集及統計等,多機構和多組織的協同展現了澳高職教育國際化政策從制定到落實的過程。

二是體現在不同政策之間的銜接與補充上。TAFE的國際化活動會影響許多政策領域,如質量保證與資格認證政策、教育援助政策、技術移民政策、簽證政策、經濟政策、企業貿易政策、文化政策等。因此,在制定高職教育的國際化政策時,澳政府充分考慮到了政策的多樣性與協同性,如為了吸引國際生到TAFE學院攻讀旅游和酒店管理專業,澳政府將留學與就業做了結合,出臺政策規定從2003年開始,允許學完這兩個專業的國際生有權留澳工作一年半;再如,澳政府將TAFE國際化與移民簽證政策相結合,將移民者的英語語言培訓工作交由TAFE學院負責。澳政府還為國際生量身定制了英語強化課程 ELICOS(The English Language Intensive Courses for Overseas Students),主要由TAFE學院承擔,這也為TAFE學院的國際化發展提供了支持平臺。作為支撐,澳大利亞國際教育部門AEI(Australia Education International)每年都會發布ELICOS相關統計數據以及它的變動情況等,充分體現了澳對實施過程中政策調整和銜接的考慮。

三是體現在不同政府部門間工作的協調協作上。如澳大利亞教育部下設的教育國際司(AEI)專門負責國際教育事項,其主要職能是向國際營銷澳的教育與培訓,為澳教育機構提供國際化指導及其在海外發展時的援助等。AEI除了跟貿易委員會進行協作,還在不同國家的不同地區設有分支。在TAFE國際化的分工中,澳聯邦層面主要是由教育部牽頭,建立包括教育部、貿易部、移民與多元文化部、工業部、貿易和旅游協會等在內的跨部門國際教育推廣協調機制,各部門間通過簽訂備忘錄等各司其職,保護澳的國際教育聲譽及提供高質量的培訓服務等;州/地區層面則主要是負責管理TAFE的運行。

綜上所述,國際教育已成為澳大利亞經濟轉型過程中的一個重要產業,澳大利亞高職教育國際化政策更是伴隨著高等教育改革和政府相關法律政策的有效實施而不斷進行變革、調整與完善。面對高職教育在國際市場運行中的問題與挑戰,澳大利亞的政府行為非常積極,重視程度不斷加強,管理方式不斷科學化,通過減輕院校的行政負擔、確保對學生強有力的保護等系統化的措施來持續強化,對澳高職教育國際化產生了極其重要的推動作用。

我國迄今尚未出臺職業教育國際化專項政策,國際化的內容和方式也多局限于在“東弱西強”教育合作格局中的交流學習、引進優質教育資源等方面。國際化是職業教育服務國家戰略的使命要求。當前我國“一帶一路”戰略的實施及教育部《推進共建“一帶一路”教育行動》的推進為高職教育國際交流合作、國際化提供了新的外在機遇和內生動力,更釋放出國家在戰略層面上對高職教育國際化導向的明確信號。在此背景下,是否可考慮以促進中外勞動者技能提升為國際教育合作切入點的政策制定?結合澳大利亞高職教育國際化政策的制定和實施特點,可考慮如何發揮地方政府在“一帶一路”沿線國家開展教育交流的區域政治優勢,從而在政策制定中更重視多級政府權力與職責分工的協作性;應預測到“一帶一路”沿線國家留學生將會成為稀缺人才,同時也將刺激我國留學生由英美等向沿線相關國家分散的可能,從而在政策制定中改善留學教育工作,體現出政策的前瞻性以便調整發展策略;應考慮如何發揮民間教育國際交流機構在“一帶一路”建設中與國內外學校、企業或其他機構間的溝通協商優勢,從而在政策制定過程中更重視聯合企業與普通高校和職業院校,逐漸形成多方認可的協調機構;更應考慮如何發揮高職院校在“一帶一路”建設中提供人力資源支持的積極性,從而在政策制定過程中更注重體現實施細節及具體的獎懲規則等。

參考文獻:

[1]趙博.中國蟬聯澳第一大國際留學生來源國[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/2016-02/29/c_1118188417.htm.

[2]Baird, B. Review of the Education Services for Overseas Students(ESOS)Act 2000: Interim Report[R]. Canberra: Commonwealth of Australia, 2009:1-2.

[3]Bill Coppell. Australia in Facts and Figures[M]. Published by Penguin Books Australia Ltd, 1999:118.

[4]黃立志.制度生成與變革:澳大利亞技術與繼續教育(TAFE)歷史研究[M].天津:南開大學出版社,2013:136.

[5]Gillian Goozee. The Development of TAFE in Australia[M], SA: National Centre for Vocational Education Research Ltd. 3rd edition, 2001:280.

[6]Kangan Myer. Technical and Further Education in Australia[M]. Vol. I. Canberra: The Government Printer of Australia, 1975:29.

[7]Stewart E. Fraser. Overseas Students in Australia: Governmental Policies and Institutional Programs[J]. Comparative Education Review, Vol.28.No.2. May, 1984:284.

[8]Australian National Training Authority. Shaping our Future: Australias National Strategy for Vocational Education and Training 2004-2010[R]. Brisbane: Australian National Training Authority, 2003:14-17.

[9][10]尹玉玲.OECD視野下的高等教育國際化政策分析:基于跨境高等教育的視角[J].中國高教研究,2011(11):29-32.

責任編輯 韓云鵬