微波理療聯合人參五味子湯治療小兒難治性肺炎30例

張先達

摘要:目的探討微波理療聯合人參五味子湯治療小兒難治性肺炎的臨床療效。方法選取2015年1月-2016年1月本院收治的60例難治性肺炎患兒作為研究對象,隨機分為實驗組和對照組,每組各30例,對照組繼續給予止咳、消炎治療,實驗組停用所有抗菌、抗病毒、止咳平喘的藥物,采取微波理療儀照射,并服用人參五味子湯,對比2組患兒的臨床效果。結果

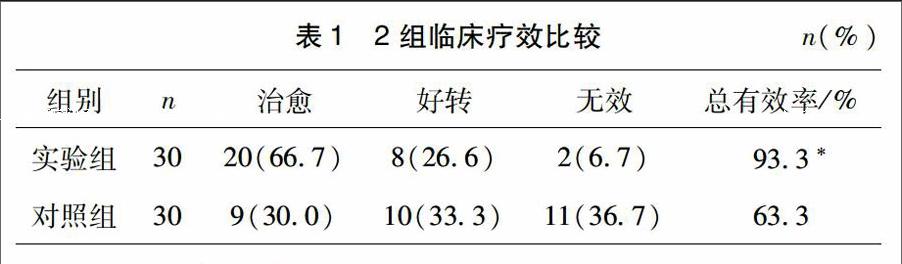

實驗組治愈20例,好轉8例,無效2例,總有效率為93.3%;對照組治愈9例,好轉10例,無效11例,總有效率為63.3%。實驗組的總有效率顯著高于對照組(P<0.01)。結論微波理療聯合人參五味子湯治療小兒難治性肺炎的效果顯著,值得臨床推廣。

關鍵詞:微波理療;人參五味子湯;小兒難治性肺炎

中圖分類號:R272 文獻標志碼:B 文章編號:1007-2349(2017)03-0065-02

小兒機體防御功能較弱,受涼后易發生上呼吸道感染及肺部炎癥。據統計,小兒肺炎是兒科住院病例中數量最多、死亡率最高的呼吸系統疾病,嚴重威脅5歲以下兒童的生命健康。研究顯示,小兒肺炎的常見病原體主要為病毒、細菌以及支原體,常規給予抗病毒、抗菌的藥物治療可在1周左右顯著起效,但仍有約8%的患兒持續出現咳喘、痰鳴等癥狀,肺部啰音長久未見消失,此即為難治性肺炎。本次研究對難治性肺炎患兒給予微波理療聯合人參五味子湯進行治療,效果滿意,現報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料 選取深圳市寶安區中心醫院2015年1月-2016年1月收治的60例難治性肺炎患兒作為研究對象,所有患兒均符合人民衛生出版社出版的《兒科學》中關于支氣管肺炎、支原體肺炎、毛細支氣管肺炎的診斷標準,且均在抗病毒、抗菌等相關治療8天以上仍持續存在咳嗽、痰鳴、肺部啰音不消退,并排除支氣管發育不全、肺膿腫、肺不張、干酪樣肺炎及支氣管異物者。按照隨機數字表法將研究對象隨機分為實驗組和對照組,每組各30例。實驗組中男17例,女13例;最小4個月,最大4歲,平均(2.4±0.4)歲。對照組中男15例,女15例;最小5個月,最大3.7歲,平均(2.5+0.6)歲。2組對象的性別、年齡、臨床表現等基礎資料基本相同,比較無統計學差異(P>0.05)。

1.2方法 對照組根據臨床癥狀給予止咳、消炎、化痰等相應治療。實驗組停用所有抗菌、抗病毒、止咳平喘的藥物,采取微波理療儀對患兒進行治療,于距離肺部皮膚1-3 cm處垂直照射,照射前放置薄海綿墊進行保護,每次照射20 min,每日1次。同時給予人參五味子湯,主要包含五味子、云苓、黨參、川貝、地龍、龍骨、炙甘草等,每天服用60-80 mL藥汁,分3次喂服,5天為1個療程。

1.3統計學分析 采用SPSS19.0軟件對臨床數據進行統計處理,計數資料運用卡方檢驗,以P<0.05表明具有統計學差異。

2療效標準與治療結果

2.1療效標準 觀察并比較2組患兒的臨床療效,判定標準如:治愈:臨床癥狀如咳喘、肺部啰音等完全消失,X線檢查證實肺部炎癥消失;好轉:咳喘、肺部噦音等臨床癥狀明顯緩解,X線檢查證實肺部炎癥部分吸收;無效:咳喘、肺部噦音等臨床癥狀無改善,X線檢查未見肺部炎癥吸收甚至惡化。

2.2治療結果 見表1。

3討論

小兒肺炎是影響我國5歲以下兒童生命健康的重要疾病,其發病率與死亡率居高不下,是兒科醫療工作的重點與難點。研究顯示,小兒肺炎的常見病原體主要為病毒、細菌以及支原體,常規給予抗病毒、抗菌的藥物治療可在1周左右顯著起效,若對癥治療7-8天后患兒仍持續出現咳喘、痰鳴等癥狀,肺部噦音長久未見消失,此即為難治性肺炎,這給臨床工作帶來了一定困難。因此,探尋針對難治性肺炎的有效治療方案具有重要的現實意義。

微波是一種超高頻電磁波,其治療肺炎的機理并非直接殺死病原體,而是利用較強的穿透力深達肺部組織,促進炎癥部位的血液循環,加快炎性滲出物的吸收消散,并通過其電磁場作用使局部PH值趨于堿性,抑制病原體的生長繁殖,良好的促進患兒局部血液循環及淋巴循環。

中醫理論認為久咳不愈的難治性肺炎以肺脾氣虛者居多,肺為貯痰之器,肺虛則喉中痰鳴;脾為生痰之源,脾虛則痰涎內生。人參五味子湯為培土生金、收斂肺氣的湯藥,方中的五味子是木蘭科植物五味子的干燥成熟果實,是益氣斂肺、生津止渴之良藥,可用于治療肺虛所致的久咳,脾虛所致的五更瀉等;黨參有補益肺之用;川貝有鎮咳祛痰之效;地龍能夠擴張支氣管,舒緩喘息與痙攣;龍骨則可顯著降低血管壁的通透性。

(收稿日期:2016-12-28)