思維導圖在初中物理實踐性教學中的應用

李如

【摘 要】在新課程改革不斷深入的大背景下,教育的作用已經不僅僅是讓學生掌握知識和學習方法,同時也包括讓學生形成自己的邏輯思維,進而提高學生的綜合能力和水平。初中物理實踐教學的高質量完成需要學生具有較好的思維能力和邏輯能力,因此在實施初中物理實踐教學的過程中教師應該通過多種應用方法對思維導圖進行全面的運用,已達到提高學生學習效率的目的。

【關鍵詞】思維導圖;實踐性教學;應用方法

引言

思維導圖是學生發散性思維的良好體現,主要是借助某些符號來達到提高學生記憶力,培養學生創新能力,激發學生學習興趣的目的。在實際的初中物理實踐教學中教師應該充分的對思維導圖進行運用,讓學生在良好的引導下掌握教學的內容,形成自己的思維。下面本文就以思維導圖在初中物理實踐教學中的應用意義為基礎,對思維導圖在初中物理實踐教學中的應用方法進行探討和淺析。

一、思維導圖在初中物理實踐教學中的應用意義

(一)有利于培養學生的發散思維

在實施初中物理實踐教學中應用的思維導圖就像樹枝一樣會分散出很多的枝杈,教師通過將教學的內容按照一定的規律分散于每一個枝杈上來讓學生更加輕松的掌握知識之間的相互關系,讓學生在掌握知識點的同時更好的了解教學內容的層次,從而幫助學生形成發散思維。

(二)有利于激發學生的學習欲望

初中物理教師在實施教學的過程中運用思維導圖可以將教學的內容更加清晰和直觀的展現在學生的面前,讓學生有規律和層次感的對教學內容進行學習和掌握,避免了學習的枯燥和繁瑣,讓學生配合教師的授課,主動獲取知識,進而達到激發學生學習欲望的目的。

(三)有利于學生掌握知識的結構

學生在學習初中物理實踐教學內容的過程中其學習效果的提高與學生對知識點的掌握有著密切的聯系,而思維導圖在初中物理實踐教學中的運用更好的展示了教學內容的相關結構,讓學生在自己的大腦中形成一個與思維導圖差不多的知識結構,有助于學生對知識結構的掌握。

二、思維導圖在初中物理實踐教學中的應用方法

(一)思維導圖在課前預習中的運用

初中物理教師在實施教學的過程中課前預習是一個重要的階段,有助于學生良好學習習慣的培養,也是教學效率提升的重要保證。因此教師在課前預習中應該對思維導圖進行運用,讓學生在思維導圖的引導下對課堂教學內容的結構和主要的內容有一個大體的了解和掌握,幫助學生銜接新舊知識,提高學生學習的效率和積極性。

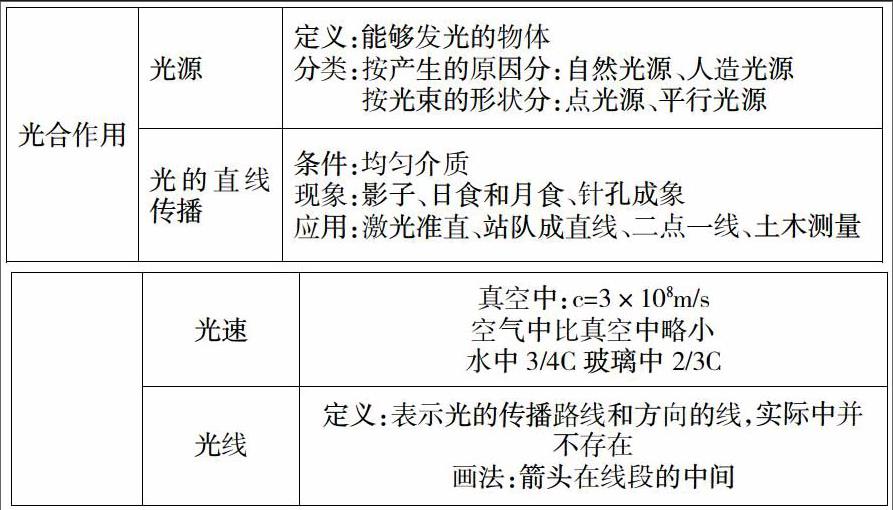

例如,教師在對“光的傳播”這一教學內容進行預習教學的過程中首先就應該為學生展示一個思維導圖(如圖1所示),讓學生首先掌握什么是光源、光源的分類等內容,之后讓學生知道光的傳播途徑以及光在真空中的傳播速度。通過這樣有知識結構感思維導圖的建立讓學生大體的掌握課堂教學的內容,以便學生在實施教學的過程中可以更好的理解和掌握相關的知識。

圖1如下:

(二)思維導圖在課堂教學中的應用

在實施初中物理實踐課堂教學的過程中傳統的教學方法較為單一和枯燥,學生無法提高其學習的興趣,不能全面的掌握教學的內容。而在課堂教學中應用思維導圖可以幫助學生建立一個清晰的學習脈絡,讓學生在思維導圖的引導下有層次的對教學的內容進行理解和掌握,形成一個良好的知識結構,進而提高課堂教學的質量。

例如,教師在對“生活中的透鏡”這一教學內容進行講解的過程中需要組織學生進行模型照相機的制作,以便學生更好的掌握照相機成像的原理。因此教師就應該在教學的過程中建立思維導圖,讓學生在思維導圖的引導下掌握模型照相機的制作過程,更好的完成實踐內容,從而對照相機的成像原理進行全面的掌握,促進學生教學效率的提高。

(三)思維導圖在課后復習中的運用

課后復習對于學生學習效率的提高有著積極的作用和意義,課后預習不僅僅有助于學生對知識點的理解和掌握,同時也有助于學生對課堂知識運用能力的提高。因此教師在實施課后復習的過程中應該全面的應用思維導圖,讓學生更加科學和合理的復習教學內容,掌握復習的重點,并通過習題完善其對知識點理解,讓學生更好的學習和掌握教學內容。

例如,教師組織學生對“分子熱運動”這一教學內容進行復習的過程中就可以充分的對思維導圖進行運用。教師在為學生設計教學導圖的過程中應該將教學中比較重要的知識點有規律的進行展示,讓學生再次進行理解和掌握,以便學生更好的對教學的內容進行理解,之后在讓學生再次進行氣體擴散實驗,觀察實驗現象,掌握教學的內容,這樣在思維導圖引導下的復習有助于學生思維模式的形成和學習效率的提高。

結束語

總而言之,在實施初中物理實踐教學的過程中思維導圖具有著重要的作用,可以使教學的內容更加的清晰,具有一定的系統性,同時讓學生更好的掌握知識之間的關系,將教學內容更加直觀和形象的展示給學生,因此教師應該通過多種方法和手段實現思維導圖的運用,提高課堂教學的有效率和質量。

【參考文獻】

[1]黃萬起.思維導圖在初中物理實踐性教學中的應用[J].亞太教育,2016年第05期:194-195

[2]甘亞力.思維導圖在初中物理實踐性教學中的應用策略探究[J].數理化解題研究,2016年第25期:427-428