低碳旅游視角下陜北地區體育旅游資源分布特征與開發研究

楊學達

摘 要:體育旅游資源不僅有一般旅游資源的共同屬性,而且具有其獨有的特征。合理開發利用體育旅游資源,既能產生經濟、社會、生態效益,也能有效地改善和美化環境。基于低碳旅游這一全新視角,指出陜北地區傳統體育旅游向低碳體育旅游轉型,需要進行合理劃分體育旅游的空間布局,具備相應的開發條件和保障機制,以期推動區域體育旅游產業的運營發展。

關鍵詞:低碳旅游;陜北地區;體育旅游;分布 開發

中圖分類號:F592 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2017)07-0157-03

體育旅游資源是指在自然界或人類社會中,凡能對旅游者產生吸引力,并能進行體育旅游活動,為體育旅游產業的經營活動所利用,且能產生經濟、社會、生態效益的各種因素和條件的綜合。體育旅游資源不僅有一般旅游資源的共同屬性,而且具有其獨有的特征。我國體育旅游資源十分豐富,隨著西部大開發的不斷推進和發展,陜北地區豐富的煤炭、石油資源,化工冶煉產業發展也較為迅速,但同時也給地區的大氣環境造成隱憂。本研究基于低碳旅游這一全新視角,研究陜北地區體育旅游資源分布特征和開發,挖掘潛在開發機制,有助于對于推動陜北地區體育旅游的和諧發展。

一、低碳體育旅游的提出與陜北地區發展低碳旅游的資源優勢

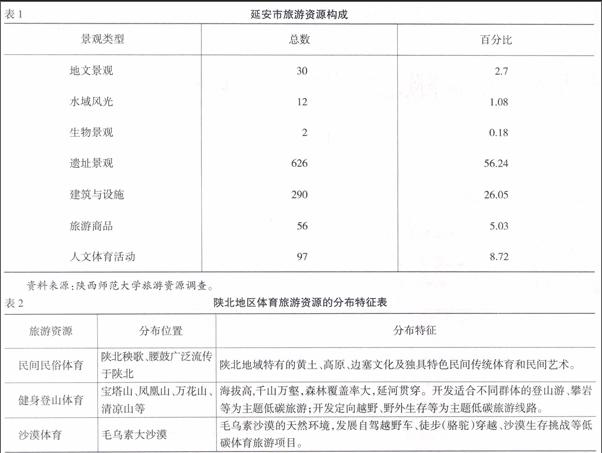

2009年12月3日頒發了《國務院關于加快發展旅游業的意見》中,推出了倡導“低碳旅游方式”這一概念。體育旅游是旅游的一個重要方面,體育旅游也要積極配合國家的要求和政策進行產業結構調整,避免旅游業發展和消費過程中助長碳排放。 游客對低碳體育旅游的接受程度,首先取決于游客對“低碳”的觀念。體育旅游在很多游客眼里是一種隨心所欲的消費和放松與享受體驗,而低碳體育旅游要求節約、環保、自律、低碳生活。近年來,在延安、榆林市委、市政府的領導下,在體育類非物質文化遺產項目的保護與發展方面取得了豐碩成果,有些項目享譽海外,比如陜北大秧歌、安塞腰鼓等,推動“低碳體育旅游”是體育旅游產業中“調結構和保增長”的新生力量,就是在我國經濟社會發展過程中持續健康發展的一種新理念。延安紅色旅游與民俗體育旅游都是依托于延安精神和陜北獨特的人文精神而存在的,延安擁有典型的和意義深刻的紅色旅游資源,革命舊址、遺址和文物(見下頁表1)。在“2+1城市聯動發展”背景下,體育旅游借助于紅色旅游,延安的外向性和開放性更具有獨特優勢。陜北民間民俗體育是延安精神風貌的象征,而榆林地區借助沙漠與塞外地域特征,開展徒步、野外探尋等低碳旅游更具有優勢。

二、陜北地區體育旅游的空間布局與分布特征

1.陜北地區榆林市體育旅游資源現狀。《健康中國2030規劃綱要》明確提出推進健康中國建設會議認為,健康是促進人的全面發展的必然要求,是經濟社會發展的基礎條件,是國家富強和民族昌盛的重要標志,也是廣大人民群眾的共同追求。民俗體育是我國體育的重要組成部分,民俗體育文化活動具有民族性和地域性的特點,是由中華民族共同創造的。榆林民間的靖邊跑驢、橫山老腰鼓、綏德炕頭石獅等已經列入陜西省非物質文化遺產保護名錄。進行民俗體育活動,可以強健自己的身體,也能夠從心理上得到放松,開展有益于身心健康的民俗體育活動,人們還能夠加強人際之間的交往,陶冶情操,使精神放松,忘卻一切煩惱,使身心得到愉悅,促進人們的精神生活和健康狀況,提高人的生活質量。

2.延安市體育旅游資源。陜北地區地處陜西北部,歷史悠久,人杰地靈,體育類非物質文化遺產與紅色旅游資源都非常豐富。例如,陜北最具民俗特色的運動——安塞腰鼓和陜北秧歌,內容豐富,形式多樣。

3.陜北地區體育旅游資源的分布特征。體育旅游是綠色安全的低碳旅游,是健康文明生活方式的主渠道,是實現低碳旅游的最為適合、最為有效的主要途徑,在不增加廢物的基礎上,產生更多了健康需求,提高整體社會效益。《“健康中國2030”規劃綱要》是保障人民健康的重大舉措,編制和實施《“健康中國2030”規劃綱要》是貫徹落實黨的十八屆五中全會精神、保障人民健康的重大舉措,對全面建成小康社會,加快推進社會主義現代化具有重大意義。

三、陜北地區體育旅游資源開發存在的問題

1.陜北地區體育旅游發展較晚,缺乏品牌產品意識。隨著我國經濟的發展和社會的進步,體育旅游也隨之異軍突起,并迅速發展成為旅游業的支柱產業。憑借特殊的地理位置和時代背景、豐富的資源優勢,陜北地區旅游業也迅速發展,但體育旅游的認知度低,旅游價值發揮受到限制。陜北地區的居民對體育旅游的認知度是比較低的,絕大部分居民對體育旅游的概念是模糊的,甚至很多人都不知道什么是體育旅游。調查中還發現,旅游主要是以傳統的旅游開發為主,對體育旅游的投入不大,對體育旅游的認識也不足,不能充分發揮體育旅游的經濟、社會、健康價值,缺乏品牌建設意識。

陜北地區的黃龍縣最近幾年,在體育與旅游結合方面做出了自己的特色。體育賽事是一種特殊的、重要的文化旅游資源,通過引入高水平賽事為黃龍發展注入新活力,黃龍地處黃土高原丘陵溝壑區,通過引入體育賽事,使比賽項目與地方旅游資源有機結合,實現體育、文化、旅游融合發展,吸引更多省內外人士前來領略黃土高原的獨特魅力,深入挖掘體育在地域經濟社會發展中的潛力作用,進而拉動當地體育旅游產業實現大發展。

2.人才與基礎設施缺乏,部門之間協作不利。體育旅游是體育與旅游相互融合交叉的部分,屬于社會體育的一個產業分支,也是旅游的重要組成部分,是旅游的一種,是人類社會生活中的一種新興旅游活動,發展體育旅游需要個部門的積極配合,但由于陜北地區對體育旅游缺乏足夠的認識,體育、旅游兩部門各行其職,各部門的功能沒有得到充分的發揮,進行優勢互補,依托自然資源、人文資源、民俗特色等優勢資源的情況下,對體育旅游的開發,才能將陜北地區的體育旅游業做得更大更強。陜北地區體育旅游人才短缺,現有從業人員也是臨時改行,體育旅游專業性不強,由于陜北地區處于黃土高原地帶,場館建設也比較落后,承擔和組織大型體育競賽活動的機會非常少,這些都制約了陜北地區體育旅游資源的開發和發展。

四、陜北地區體育旅游資源開發的條件與保障機制

陜北地區豐富的歷史文化遺產,是低碳體育旅游開發和發展的有利物質和文化基礎。但由于體育旅游資源開發理論研究滯后,缺乏有效的開發模式,一些資源又受經濟條件、區域位置的限制,導致開發規模小且產品單一,缺乏對組合產品的開發。利用陜北特殊的地理位置和歷史地位,以獨特而深厚的黃土文化為依托,以陜北秧歌、安塞腰鼓等民族傳統體育為重點,培養體育旅游方面人才,促進陜北體育旅游業的快速發展。在紅色旅游景區,經常性地加入一些民俗體育活動的表演,例如安塞腰鼓、陜北秧歌等具有陜北地方特色的表演,調動游客參與進來,能很好地宣傳陜北的民俗體育,在參與中感受不一樣的風土人情。發展體育旅游既環保低碳,確保低碳旅游持續性發展,又是健康中國的具體實踐,開啟陜北地區低碳旅游發展的新篇章。

參考文獻:

[1] 體育旅游資源[EB/OL].360百科,http://baike.so.com/doc/7710120-7984215.html.

[2] 國務院關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標的通知(國發[2010]12號)[EB/OL].國務院門戶網站,2019-05-04.

[3] 李世榮,杜春斌,侯令忠,等.榆林市體育旅游資源開發現狀與對策研究[J].延安大學學報:自然科學版,2010,(29).

[4] 賈東平,王建如.陜北特色體育旅游產業發展模式構建研究[J].體育研究與教育,2012,(27).

[5] 于素梅.體育旅游資源開發研究[D].鄭州:河南大學,2005.

[6] 張曉憬.文山州少數民族體育旅游資源開發研究[D].昆明:云南大學,2014.

[7] 李琪.阿壩州開發體育旅游的SWOT分析[D].成都:成都體育學院,2012.

[8] 李鴻亮,侯令忠,等.陜北特色體育旅游產業發展模式構建研究[J].西安體育學院學報,2010,(27).

[9] 李峰峰,李世榮.陜北體育產業發展現狀與策略應對[J].延安大學學報:自然科學版,2011,(30).

[10] 胡煒,常保榮.陜北體育產業未來發展方向分析[J].延安大學學報:自然科學版,2015,(34).

[11] 廖春海.我國低碳體育旅游發展的走向[J].體育學刊,2011,(4).

[責任編輯 劉 瑤]