初中生物課堂提高學生科學素養的思考

洪小玲

摘 要 通過介紹生物科學素養的內涵和4個維度,探討在初中生物課堂中促進學生逐步提高膚淺的生物學素養、功能化的生物學素養、結構化的生物學素養和多維的生物學素養的策略。

關鍵詞 科學素養 初中生物 課堂教學

中圖分類號 G633.91 文獻標志碼 B

20世紀60年代以前,科學素養的教育不受重視。隨著科學技術的蓬勃發展,公民成為科學知識和科技產品的創造者、生產者、消費者。在社會生活、生產實踐過程中,運用知識解決科學現象和問題成為常態,進而在基礎教育中發展科學素養成為改革研究的熱點。下面以初中生物課堂教學為例,探討生物科學素養的內涵、維度和提高學生生物學素養的策略。

1 生物科學素養簡介

1.1 生物科學素養的內涵

《義務教育生物學課程標準(2011版)》明確提出,學生的生物科學素養包括參加社會活動、經濟活動、生產實踐和個人決策所需的生物科學概念和科學探究能力,理解科學、技術與社會的相互關系,理解科學的本質以及形成科學的態度和價值觀。

美國生物學課程研究所(BSCS)出版了“發展生物學素養”的課程指南,具體描述了一個有生物學素養的人的特點:① 了解生物學基本原理、重要的生物學概念;② 領悟科學探究的過程,發展科學知識和技能,知道科學史上生物學概念的發展;③ 能夠用生物學知識作出個人、社會決策;④ 應用生物學知識解決現實社會中的實際問題。

綜上,提高生物學素養是基于未來公民生存和發展的“頂層設計”。這就要求學生不能只學習概念,也要知道生物學概念在歷史上的發展歷程,促進情感、態度與價值觀、思維品質的共同發展。教師在課堂不能過于強調概念識記,更要注重知識在生產實踐、經濟活動中的拓展應用。

1.2 生物科學素養的4個維度

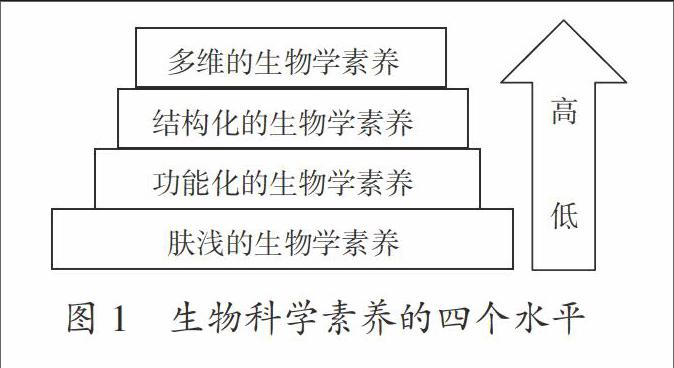

BSCS認為,生物學素養的高低是一個連續變化的過程,每個學生都處于這種連續變化的不同位置上,不同的位置反映了他們對生物學理解的程度。BSCS將生物科學素養分為4個維度(圖1):膚淺的生物學素養、功能化的生物學素養、結構化的生物學素養和多維的生物學素養。4個維度的生物學素養存在差異,又相互聯系,相互影響,共同構成生物學素養。針對不同維度的生物學素養,教師應采用不同的、恰當的教學策略。這是發展學生不同層次的生物學素養的關鍵。

2 提高學生生物科學素養的策略

2.1 誘導前概念,暴露膚淺的生物學素養

學生在學習新知識前不是一張白紙,他們具有生活經驗,擁有自己對生物學事實的認識,這是學習科學概念前的基礎,簡稱“前概念”。學生剛學習新知識前大多處于這一個水平,稱之為膚淺的生物學素養。教師要研究學生起始的素養水平、教學目標要求的素養水平,并通過教學使學生的水平得到逐步提升。

誘導前概念的方式多種多樣,教師可以通過課堂討論、課前調查或課前測驗等方式進行。例如,在“光合作用”一節教學中,由于學生從生活中見到植物種在土壤中,從土壤吸收營養,故認為植物體內的有機物是從土壤中吸收的,教師可以通過課堂設疑暴露學生的前概念。又如,在“呼吸作用”一節教學中,學生的前概念包括:① 植物呼吸時消耗二氧化碳,制造氧氣;② 呼吸作用把氧氣轉化成二氧化碳;③ 植物在晚上進行呼吸作用;④ 植物通過光合作用獲取能量等。教師可以通過課前測驗或課前調查暴露學生膚淺的生物學素養,為教學目標達成奠定基礎。

2.2 開展探究式教學,形成功能化的生物學素養

朱正威教授提出,提高生物學素養的教學途徑多種多樣,但探究性學習是最好的教學策略之一。教師的語言講授過于膚淺蒼白,難以轉變學生錯誤的觀念。學習者親身經歷猜想討論、實驗驗證獲得經驗,這樣的知識更容易接受。學生學會和記住了知識點,轉化前概念形成科學認識,此時學生的水平處于功能化的生物學素養。

例如,針對學生的前概念“植物體內的有機物來自土壤”,教師演示實驗“碘液滴入米漿和土壤浸出液”。學生根據實驗現象推斷,土壤不能為植物生長提供有機物。接著,學生觀察比較光照和黑暗條件下的兩盆天竺葵,思考植物在光下生長較好的原因。學生恍然大悟:植物體內的有機物是通過綠葉在光下制造的,這個過程就是光合作用。通過探究性學習,學生意識到原先的錯誤觀念,并形成“植物在光下制造有機物”的初步認識。

又如,在“種子結構”一節教學中,多數學生認為種子只由種皮和2個豆瓣構成。因此,教師可指導學生解剖菜豆、蕓豆、花生、黃豆種子,對比找出它們的共同結構。學生進一步觀察“發豆芽”的過程,分析種子各結構的功能。此處以生為本進行探究實驗,學生主動發現、大膽猜想,形成對種子內部結構和功能的基本認識。

當然,探究教學模式有多種,可按上述方法整合驗證性實驗進行探究,也可創設情境進行純粹的思維探究,還可指定課題進行探究或完全自主的開放式探究。此時,學生雖不再處于膚淺的生物學素養水平,但對于生物學概念,學生一般靠記憶而非真正理解,對概念內涵本質不能完整地概括總結,不能形成知識網絡,應用知識解決實際問題時還處于模棱兩可的階段。教師應進一步引導概括,形成系統的認知框架。

2.3 強化概念認知,促成結構化的生物學素養

教學活動不應僅僅停留在讓學生記住一些生物學事實,而是要幫助學生對事實進行抽象和概括、理解和記憶,強化對概念的認知,建構生物學概念,進而為學生能夠在新情境解決問題奠定基礎。經歷概念意義建構、概念強化、知識網絡構建等高水平的思維過程,可以促進學生形成結構化的生物學素養。

教師可以采用類比、比喻的方式強化概念。例如,教學中常以“草→兔→狼”為例講授知識點“生態系統具有一定自動調節能力”,若只通過例子講述概念還是抽象的,講課時學生理解了,但長期看還是容易遺忘。教學中筆者把生態系統比作橡皮筋,用力拉橡皮筋后恢復,說明生態系統有自動調節能力;用力拉斷橡皮筋后不可恢復,說明自動調節能力有一定限度。學生通過拉伸橡皮筋的例子,加深了對生態系統這一特性的理解。這樣的教學化抽象為形象,使深奧的理論變得淺顯易懂,學生對概念的認知更加深刻。

概念模型的建構和概念圖的繪制也是常用的方法。① 在學習動物細胞、植物細胞之后,教師可以讓學生對比動植物細胞結構的異同點,畫出動植物的細胞進行標注,甚至還可讓學生動手制作細胞模型。細胞模型屬于物理模型,不僅形象反映細胞的特征,也是一種簡化、概括性的概念反映方式。② 概念圖是表征眾多概念的一種方式,對于概念較多的章節,學生繪制概念圖,可以整合學生已有經驗,內化形成學生結構化的知識框架,形成概念網絡,使得概念可視化。無論采用何種方式強化概念,都是為了使生物學素養從功能化水平逐漸結構化,促進學生對概念的理解和實際應用。

2.4 全面拓展應用,發展多維的生物學素養

多維的生物學素養強調教學不能停留在生物學概念本身,還要讓學生知道生物學概念在科學歷史上的發展歷程、在社會生活生產中的應用實踐,甚至是科學研究的前沿發展情況,讓學生不滿足于現有的知識和技能,達到全面的、多維度的素養水平。

例如,介紹“克隆羊”的誕生后,教師可以在克隆技術的發展應用方面進行拓展。培育多莉的技術也稱為核移植技術,現今在哺乳動物的克隆上廣泛應用。這不僅為生產優質產品提供支持,同時也為拯救如金絲猴等瀕臨滅絕的動物提供技術。因此,首次應用克隆技術培育出非洲爪蟾成體的科學家約翰·格登獲得了2012年諾貝爾生理醫學獎這份殊榮。這樣的教學不僅拓展學生的知識面,也激發了學生繼續了解科學前沿發展的傾向。

教學中,教師還可以介紹相關知識的科學發展歷程,如在“練習使用顯微鏡”一節教學中,介紹光學顯微鏡到電子顯微鏡的發展歷程,讓學生認識到技術發展對生命科學研究的推動作用;也可以聯系與生活密切相關的知識技能,如學習“植物的呼吸作用”時,教師可以在蔬菜瓜果的儲藏技術方面進行拓展;還可以拓展工農業生產中的生物知識,如帶領學生參觀釀酒廠、農業種植基地,了解釀酒工藝、農業生態系統等;還可以創設情境讓學生模擬決策,如學習“合理營養”中,讓學生設計營養合理的食譜并實施。

3 結語

提高生物科學素養的理念提出已久。但如何提高生物學素養還有更多值得探究的內容,值得教師進一步研討,并為課程理念的落實和課堂教學的不斷優化提供指導。

參考文獻:

[1] 肖川.義務教育生物學課程標準(2011年版)解讀.武漢:湖北教育出版社,2012.

[2] 中華人民共和國教育部.義務教育生物學課程標準(2011版)[S].北京:北京師范大學出版社,2012.

[3] 劉恩山.中學生物學教學論.北京:高等教育出版社,2003.