甘草酸單銨鹽的制備及純化新工藝研究

史高峰,徐 靜,周寶華,鄧 麗,陳學(xué)福

(蘭州理工大學(xué)石油化工學(xué)院,甘肅蘭州730050)

甘草酸單銨鹽的制備及純化新工藝研究

史高峰,徐 靜,周寶華,鄧 麗,陳學(xué)福

(蘭州理工大學(xué)石油化工學(xué)院,甘肅蘭州730050)

考察了以甘草為原料,采用溶劑法制得甘草酸單銨鹽,并利用工業(yè)乙醇和80%乙醇為重結(jié)晶溶劑對其精制純化。通過對比實(shí)驗(yàn),確定了新的溶劑法工藝條件為:熱回流法提取的甘草酸,經(jīng)工業(yè)乙醇浸提、濃氨水氨化,在酸化過程中,先加一定量冰乙酸調(diào)節(jié)pH到4.5,再加前述2倍量冰乙酸制得甘草酸單銨鹽粗品,其含量達(dá)66.7%,得率為2.58%。獲得了結(jié)晶精制純化工藝為:經(jīng)工業(yè)乙醇、80%的乙醇和工業(yè)乙醇對粗品交替重結(jié)晶三次,固液比分別為1∶40、1∶15和1∶40,最終甘草酸單銨鹽含量達(dá)80.1%,得率為1.36%。

甘草酸,甘草酸單銨鹽,冰乙酸,重結(jié)晶,乙醇

甘草酸單銨鹽(monoammonium glycyrrhizinate,簡稱MAG)為白色針狀結(jié)晶(稀乙醇),熔點(diǎn)212~217℃(分解),無臭,味甜[1],可溶于熱水,極微溶于無水乙醇,幾乎不溶于氯仿、乙醚、苯,不溶于冰醋酸。它是一種高甜度、低熱量、安全無毒的甜味劑[2],而且可作為制備甘草次酸[3-4]、高純度甘草酸[5]的中間體,因此被廣泛用于食品、醫(yī)藥和化妝品等行業(yè)。當(dāng)前MAG的制備主要采用溶劑法,即先冷浸制得甘草酸粗粉,再以它為原料經(jīng)浸提、氨化、酸化等步驟制得,文獻(xiàn)[2,6-8]對浸提所用溶劑及方法、氨化方法已作了改進(jìn),并采用柱分離得到精品,但依然存在操作時(shí)間長或產(chǎn)品含量低等缺點(diǎn)。本文以甘草為原料,熱回流提取甘草酸,并對酸化方法作調(diào)整,最后通過不同濃度和固液比的乙醇重結(jié)晶得其精品,以高效液相色譜法測定其含量,旨在改進(jìn)MAG的制備及純化工藝,得到含量較高的產(chǎn)品,為工業(yè)化生產(chǎn)提供依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 材料與儀器

脹果甘草 國外進(jìn)口;工業(yè)乙醇(乙醇含量95%) 工業(yè)級;甲醇、乙腈 天津光復(fù)精細(xì)化工研究所,色譜純;甘草酸單銨鹽標(biāo)準(zhǔn)品(含量75%)

Sigma公司;其它化學(xué)試劑 均為分析純。

SHZ-D(Ⅲ)型循環(huán)水泵 天津華鑫儀器廠;旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀RE-3000 上海亞榮生化儀器廠;電子分析天平 FA-1004 上海恒平科學(xué)儀器有限公司;Survwyor高效液相色譜分析儀 配有PDA檢測器,美國Finnigan公司。

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

1.2.1 工藝流程 甘草→熱回流→抽濾→真空濃縮→酸沉→水洗→干燥→浸提→脫色→真空濃縮→氨化→酸化→過濾→洗滌→重結(jié)晶→過濾→干燥→成品

1.2.2 MAG含量的測定方法 以從Sigma公司購買的含量為75%的MAG標(biāo)準(zhǔn)品作為對照,采用高效液相色譜(HLPC)法測定制得的MAG的含量。

1.2.2.1 HPLC色譜條件 色譜柱為SB-C18色譜柱(150×2.1mm,Agilet);流動(dòng)相:乙腈∶甲醇∶NH4Ac/HAc(0.1mol/L)=68∶32∶1;柱溫:20℃;流速:0.2mL/min;進(jìn)樣量:5μL。

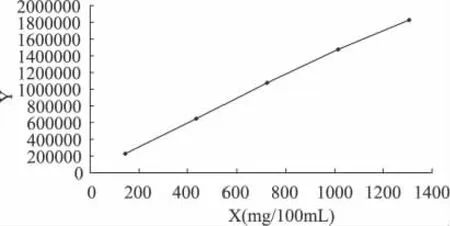

1.2.2.2 標(biāo)準(zhǔn)曲線的繪制 精密稱取MAG標(biāo)準(zhǔn)品1.45mg,甲醇定容于10mL容量瓶中作為儲備液,取該液1mL再以甲醇稀釋定容于10mL容量瓶中;自動(dòng)進(jìn)樣1、3、5、7、9μL,在上述色譜條件下檢測,每個(gè)濃度的標(biāo)準(zhǔn)品平行測定3次,求出峰面積平均值。以峰面積(Y)對濃度(X)進(jìn)行回歸,得線性方程:Y=1387.7X+43749,R=0.9993。結(jié)果表明,MAG進(jìn)樣量在1~9μL范圍內(nèi)線性關(guān)系良好。

圖1 峰面積與濃度的線性關(guān)系圖

1.2.3 實(shí)驗(yàn)過程

1.2.3.1 甘草酸的粗提 稱取甘草100.0g,切碎,加入含氨為 0.5%的 10%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))乙醇水溶液800.0g,于80℃回流提取兩次,每次2h,過濾,合并提取液,真空濃縮至原體積的1/8,在劇烈攪拌下滴加經(jīng)稀釋過的硫酸(濃硫酸∶水=1∶1,V/V),調(diào)節(jié)pH至1.5~2.0,放置3h,減壓過濾,濾餅用水洗滌pH至3.5,烘干得甘草酸粗品8.61g。

1.2.3.2 甘草酸的精提 將甘草酸粗品加入861.0g工業(yè)乙醇,于45~50℃回流提取兩次,每次2h,減壓過濾,合并濾液,加活性炭0.22g,于80℃煮沸20min,趁熱過濾,真空濃縮至70mL,得精制的甘草酸乙醇溶液。

1.2.3.3 氨化 將精制甘草酸液冷卻至室溫,在攪拌條件下滴加濃氨水調(diào)節(jié)pH至7.5,待黃色沉淀(甘草酸三銨鹽)不再產(chǎn)生后,放置0.5h。

1.2.3.4 酸化 將黃色沉淀先加入4.3mL的冰乙酸調(diào)pH至4.5,并于75℃保溫5~10min,然后冷卻至室溫,再加8.6mL的冰乙酸,放置結(jié)晶1h,過濾,分別用少量冰乙酸和無水乙醇洗滌,烘干得 MAG粗品2.58g。

1.2.3.5 甘草酸單銨鹽的精制純化 將該粗品加入103.2g工業(yè)乙醇,于80℃熱溶,趁熱過濾,濾液冷卻至室溫,析晶1h,過濾;所得固體加入38.7g 80%乙醇,于80℃熱溶,趁熱過濾,冷卻至室溫,析晶2h,過濾;所得固體再加入103.2g工業(yè)乙醇,于80℃熱溶,趁熱過濾,冷卻至室溫,析晶1h,過濾,干燥得精品1.36g。

2 結(jié)果與討論

2.1 熱回流法提取甘草酸的確定

目前提取甘草酸的方法很多,如傳統(tǒng)的冷浸、熱浸、熱回流、滲漉等以及近年來發(fā)展起來的超聲波、微波輔提等方法[9-10]。冷浸、滲漉、熱浸等工藝操作時(shí)間較長(30h以上),設(shè)備占用率高,增加了生產(chǎn)成本。超聲波、微波萃取法提取具有效率高、選擇性好、省時(shí)等優(yōu)點(diǎn),但目前還大多集中于實(shí)驗(yàn)室中的小批量研究[11]或中試研究,還沒有研發(fā)出配套成熟的工業(yè)化提取設(shè)備[12]。而文獻(xiàn)[7]認(rèn)為只有冷浸法提取甘草酸適合用溶劑法制備MAG,為此分別考察以水冷浸和含氨0.5%的10%乙醇(質(zhì)量分?jǐn)?shù))溶液熱回流提取的甘草酸(固液比均為1∶8,g/g;次數(shù)均為兩次)用溶劑法制備MAG(其中酸化過程均為改進(jìn)后的,見2.2),結(jié)果如表1。

表1 冷浸與熱回流提取甘草酸制備MAG的對比

通過表1可以看出,兩種方法所制備的MAG粗品含量基本接近,但后者操作時(shí)間短,得率(以原草計(jì),下同)較高,表明熱回流較冷浸提取的甘草酸更適合用溶劑法制備MAG。

2.2 酸化方法的改進(jìn)

熱回流法提取的甘草酸粗品,經(jīng)工業(yè)乙醇精提、濃氨水氨化后,向甘草酸三銨鹽加入冰乙酸,除生成MAG外,還生成乙酸銨,它與反應(yīng)剩余的乙酸形成乙酸銨—乙酸緩沖溶液。在該酸性緩沖體系中,隨著酸度的提高,MAG的溶解度逐漸下降而較快地析出,若全為冰乙酸時(shí),MAG不溶,即溶解度約為0;當(dāng)調(diào)節(jié)pH到4.5時(shí)(理論計(jì)算[13]此時(shí)乙酸銨∶乙酸 =1∶1.4),MAG會(huì)緩慢析出,若再向其中加入一定量的冰乙酸調(diào)節(jié)該溶液酸度,MAG就會(huì)以合適的速度析晶,含量也會(huì)較高。需要注意的是,此過程中大量雜質(zhì)也要逐漸析出,故控制析晶速度,盡可能有利于目標(biāo)物的析出成為解決問題的關(guān)鍵。為此考察冰乙酸不同的再加入量對MAG粗品含量的影響,結(jié)果見表2。

表2 乙酸不同再加入量對MAG粗品含量的影響

由表2可知,不再加冰乙酸與其他再加冰乙酸所得的粗品,其含量都低,可能是由于析出時(shí)間太長,析出速度太慢,大量雜質(zhì)伴隨析出;而冰乙酸加入越多,析出相對較快,所得粗品含量越高;同時(shí),再加3倍與再加2倍的冰乙酸所得粗品相比較,含量都較高且析出時(shí)間短,但冰乙酸加入量越大,對設(shè)備的要求越高,成本越高,從經(jīng)濟(jì)和工業(yè)化的角度考慮,再加2倍的冰乙酸比較合理。

2.3 MAG的精制純化

為了得到含量較高的MAG,以乙醇溶液重結(jié)晶溶劑,考察重結(jié)晶的最佳固液比、次數(shù)以及方法對其含量的影響。

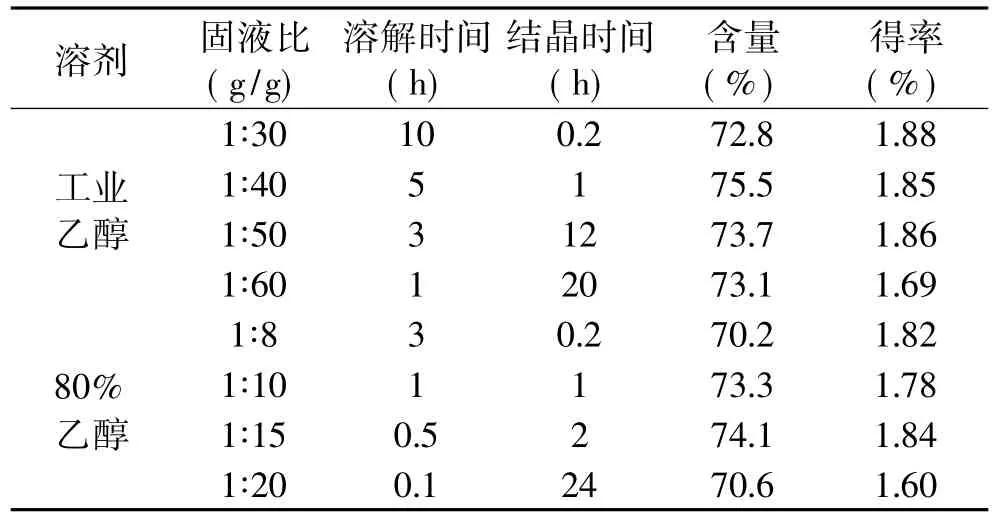

2.3.1 重結(jié)晶溶劑對應(yīng)的固液比的選擇 由于MAG粗品在不同溶劑(80℃)中的溶解度不同,要求固液比也就不同,進(jìn)而決定其溶解和析晶速度,導(dǎo)致含量不同。分別以工業(yè)乙醇和80%的乙醇溶液為溶劑重結(jié)晶(一次),考察其純化效果,結(jié)果見表3。

表3 工業(yè)乙醇和80%乙醇對MAG粗品結(jié)晶純化效果的對比

從表3可看出,兩種溶劑均可作為重結(jié)晶的溶劑,使MAG的含量提高;從產(chǎn)品含量、得率和操作時(shí)間上綜合考慮,當(dāng)選用工業(yè)乙醇時(shí),最佳固液比為1∶40;當(dāng)選用80%乙醇時(shí),最佳固液比為1∶15。

2.3.2 重結(jié)晶(同種溶劑)次數(shù)對MAG含量的影響

對于上述兩種溶劑,以確定的最佳固液比,分別考察重結(jié)晶次數(shù)對MAG純化效果的影響,結(jié)果見表4和表5。

表4 重結(jié)晶(工業(yè)乙醇)次數(shù)對MAG含量和得率的影響

表5 重結(jié)晶(80%乙醇)次數(shù)對MAG含量和得率的影響

從表4、表5可以看出,在所用溶劑不變的條件下,增加重結(jié)晶的次數(shù),其含量只有小幅度提高。

2.3.3 溶劑交替重結(jié)晶對MAG含量的影響 由于在同種溶劑條件下,難以用多次重結(jié)晶達(dá)到理想的純化效果,考察使用兩種溶劑交替重結(jié)晶對其純化效果,結(jié)果見表6。醇、80%乙醇重結(jié)晶,以此類推。

表6 兩種溶劑交替重結(jié)晶對MAG含量的影響

從表6可以看出,當(dāng)交替使用這兩種溶劑時(shí),可以較大程度地提高M(jìn)AG含量,特別是采用工業(yè)乙醇、80%乙醇和工業(yè)乙醇的順序交替重結(jié)晶,含量提高到了80.1%。

2.3.4 精制純化重現(xiàn)性效果驗(yàn)證 準(zhǔn)確稱取含量為66.7%的MAG粗品2.58g,依次按固液比1∶40、1∶15和1∶40加入工業(yè)乙醇、80%乙醇、工業(yè)乙醇三次重結(jié)晶,得MAG精品1.35g,含量為80.2%。精制純化效果表明,該工藝重現(xiàn)性好。

3 結(jié)論

3.1 通過對比實(shí)驗(yàn),確定了改進(jìn)的溶劑法工藝條件為:熱回流提取的甘草酸,經(jīng)工業(yè)乙醇精提、濃氨水氨化后,在酸化過程中,先加一定量冰乙酸調(diào)節(jié)pH到4.5,再加前述2倍量冰乙酸制得MAG粗品,其含量達(dá)66.7%,得率為2.58%,該工藝操作時(shí)間短,粗品含量和得率高。

3.2 獲得了MAG的精制純化工藝為:用工業(yè)乙醇、80%乙醇和工業(yè)乙醇交替重結(jié)晶三次,固液比分別為1∶40、1∶15和1∶40,最終的MAG含量達(dá)80.1%,得率為1.36%,該工藝重現(xiàn)性好,可為工業(yè)化生產(chǎn)提供依據(jù)。

[1]劉淼.中草藥成分提取分離與制劑加工新技術(shù)新工藝新標(biāo)準(zhǔn)[M].北京:中國教育出版社,2003:778-781.

[2]蘭霞.甘草酸單銨鹽的制備[D].江南大學(xué),2009.

[3]L A Baltina,E V Vasil’eva,V A Davydova,et al.Synthesis and pharmacologicalpropertiesamidesofa seriesofnew heterocyclic and aromatic of glycyrrhizic acid[J].Pharmaceutical Chemistry Journal,1996,30(8):503-506.

[4]L A Baltina,O B Flekhter,Zh M Putieva,et al.Hydrolysis of β-glycyrrhizic acid[J].Pharmaceutical Chemistry Journal,1996,30(4):263-266.

[5]李仕坤,謝鎣.純甘草酸結(jié)晶的提取[J].蘭州醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào),1992,18(4):254-255.

[6]佟連生,田云.從甘草酸粗品制取甘草酸單銨鹽[J].黑龍江醫(yī)藥科學(xué),2004,27(4):51.

[7]吳安心,楊維東,陳世武.甘草酸單銨鹽的工藝研究[J].中國醫(yī)藥工業(yè)雜志,1997,28(11):486-488.

[8]王金秋,周維純,宋金表,等.甘草酸單銨鹽的精制工藝研究[J].林產(chǎn)化工通訊,2001,35(1):8-13.

[9]王梅蘭.甘草酸三銨鹽的提取制備[J].海峽藥學(xué),1996,8(3):66.

[10]韓學(xué)哲.種植甘草中的甘草酸及黃酮提取純化工藝研究[D].蘭州理工大學(xué),2009.

[11]蘇佳華.微波萃取技術(shù)在中藥有效成分提取中的應(yīng)用[J].海峽藥學(xué),2008,20(7):123-125.

[12]白中明.工業(yè)化超聲波中藥提取裝備研究[J].中草藥,2005,36(8):50-52.

[13]國家標(biāo)準(zhǔn)委,衛(wèi)生部.GB 5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2007.

Study on new process for the production and purification of monoammoniun glycrrhizinate

SHI Gao-feng,XU Jing,ZHOU Bao-h(huán)ua,DENG Li,CHEN Xue-fu

(Institute of Petro-Chemical Technology,Lanzhou University of Technology,Lanzhou 730050,China)

Through solvent process,monoammoniun glycrrhizinate was gained from radix glycyrrhizae,and it was refined through recrystallization method using the solvent—industrial alcohol and 80% alcohol.The improve conditions of solvent process were found by the contrast experiment,they were glycrrhizin extracted hot reflux,and then digestioned by industrial alcohol,aminateed by stronger ammonia water,treated through first dropwise a certain quality of glacial acetic acid into triammonium glycyrrhizinate at pH 4.5 and then dropwise 2 times of glacial acetic acid mentioned earlier,purity and yield of crude monoammoniun glycrrhizinate were 63.3%and 2.58%.Following the optimum conditions,recrystallization were tested,they were treated by recrystaled in sequence of industrial alcohol,80%alcohol and industrial alcohol with solid-to-liqid ratio of 1∶40,1∶15,1∶40 for crude monoammoniun glycrrhizinate,purity and yield of monoammoniun glycrrhizinate were 80.1%and 1.36%after all.

glycrrhizin;glacial acetic acid;monoammoniun glycrrhizinate;recrystal;alcohol

TS201.1

A

1002-0306(2011)04-0324-03

2010-04-07

史高峰(1963-),男,博士,教授,主要從事天然藥物、天然有機(jī)合成及生物化工等方面的研究。