高一數學教學的五種有效策略

彭潔

【摘 要】本文提出在高一數學教學中要注重初高中數學知識點的銜接,開展必要的數學史教學以提高學生的學習興趣;合理選擇探究教學形式,讓學生學得更容易;注重數形結合,把學法教給學生,讓學生逐步掌握數學思想方法;注重數學學習困難生的轉化,幫助學生走出學習困境。

【關鍵詞】高一數學 教學策略 探究教學 數學史 數形結合 學困生轉化

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2017)01B-0135-03

帶完高一的第一感覺是:學生把數學當成了“猛虎”。作為高一的數學教師收到的投訴是所有學科中最多的。學生覺得高中和初中的知識跨度大,學習難度大,老師的講課速度相對于他們的理解能力來說太快,回家哭訴的有,討厭老師的有,說要放棄的更有。那么,作為承上啟下的高一數學教學者,面對如此的情況應該注意什么呢?以下是筆者一些不太成熟的想法,供同行一起探討。

一、注重初高中數學知識點的銜接

高中數學與初中數學相比,初步分析發現有以下顯著特點:從直觀到抽象,從單一到復雜,從淺顯至深入,從定量到定性。必修1一來就是集合與函數,教材一開始就引入了大量的符號和字母,對學生的抽象、概括和數學符號的理解力有很大的要求,很多題目都涉及分類討論,對學生的邏輯和嚴謹性提出了挑戰。比如:“集合集合 , 若 ,求 a 的取值范圍。”學生對此題中集合 B 是否為空集常忘了討論,對于包含關系下什么時候取等號常常搞不清楚。為了解決這樣的問題,教師要不停地變化條件讓學生來做題和體會,才能慢慢地讓學生掌握此類內容。因此,教授集合時要從一開始就耐心細致地引導,放低臺階,放慢腳步,讓學生習慣數學符號的表達和書寫,養成用數學符號代替自然語言的描述習慣,并學會將抽象的符號和直觀的圖形相結合進行理解和學習。

高一開始時,在適當放慢進度,降低難度的同時,在新課的引入中,要盡量從初中的角度切入,注意新舊對比,前后聯系。比如,函數的引入可以從初中熟悉的一次函數 y=x,二次函數 y=x2,反比例函數 著手。這要求教師必須熟悉初中數學教材和課程標準對初中數學概念和知識的要求,把高中教材研究的問題與初中教材研究的問題在文字表述、研究方法、思維特點等方面進行對比,明確新舊知識之間的聯系與差異,然后在講授高中數學時,在復習初中內容的基礎上引入新內容。高一數學的每一節內容都是在初中數學基礎上發展而來的,故在引入新知識、新概念時,注意舊知識的復習,用學生已熟悉的知識做鋪墊和引入。如講任意角的三角函數時,要先復習初三學過的銳角三角函數的概念,進而提出任意角的三角函數概念,從而引入坐標定義法。教師在教學過程中,幫助學生以舊知識同化新知識,使學生掌握新知識,順利達到知識的遷移,從而提高學生的學習興趣。

二、注重數學史教學

在《普通高中數學課程標準(實驗)》關于課程的基本理念中,明確指出要“體現數學的文化價值”。數學課程應適當地反映數學的歷史、應用和發展趨勢,數學對推動社會發展的作用,數學的社會需求,數學科學的思想體系,數學的美學價值,數學家的創新精神,提出設立“數學史選講”等專題。由此可見,新課標理念下把數學史作為數學文化的載體有多么重要的作用。幾乎所有學科都強調“興趣是最好的老師”,在調動學生的積極性方面,筆者發現通過講一講數學家的一些小故事帶來的效果不錯,比如,解析幾何的創始人笛卡爾,從小游手好閑,偶遇一次街頭數學問題懸賞解答,強烈的興趣使他對數學入迷,此時他已經近二十歲。數學中的經典問題也對學生有相當大的吸引力,比如,歐拉研究的七橋問題,阿基米德的分牛問題,等等,都是激發學生學習興趣的好素材。

筆者在高一第一節《集合的概念和表示方法》給學生講了集合的創始人—— 康托爾,學生感嘆他的英俊養眼同時,也記得了他的“連續統”假設(CH,Continuum Hypothesis)—— 在自然數集合與實數集合之間存在不存在一種“集合”,其元素比實數集合少一些,但是,卻又比自然數集合多一些?學生的眼球一下被吸引住了,他們會思考,無窮多的數如何比較大小呢?在講授必修1第二章《函數的概念》時,筆者給學生講了函數的由來,從萊布尼茨對“function”函數一詞的提出,到貝努利認為函數是必須有表達式,到歐拉認為圖形也可以表示為函數,再到柯西提出“自變量”一詞,完善到與課本接近的概念,最后到德國數學家狄利克雷對函數一詞本質的理解。讓學生認識函數不斷補充和發展的過程,認識這些知名的數學家,并且對課本為何在函數概念前放 3 個不同的列子作了很好的詮釋。

在高一教學中的數學史內容還有很多,筆者大概做了以下的歸類:

筆者在數學史這方面的知識儲備相對來說很少,視野也不夠開闊。筆者查了一些圖書資料,覺得有兩本書值得推薦,即李文林的《數學史概論》和美國數學家克來茵的《古今數學思想》,大家可以去看看。

三、合理選擇探究教學形式

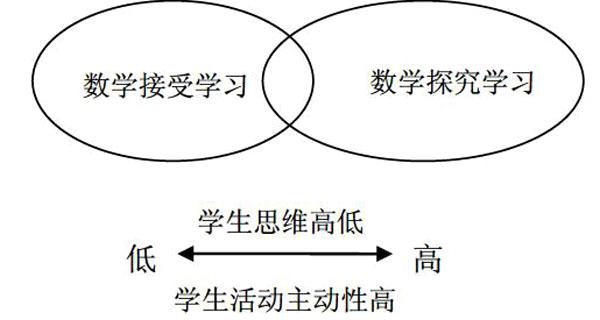

高中階段的教學模式應該多元化,但其主要手段莫過于“啟發式”“探究式”“灌輸式”教學。對學生而言,數學上由探究學習與接受學習兩部分組成,這二者除了獲取知識的途徑不同之外,還主要存在數學學習過程的思維活躍程度上的差異。筆者用 venn 圖表示兩者間的關系如下:

這是否說明探究式教學明顯高于傳統的接受式教學呢?答案是否定的。其實很多基礎性的對學生數學思維要求不高的知識內容,采用傳統的接受式教學方式更容易使學生掌握。啟發式和探究式教學對學生的知識儲備和能力都有很高的要求,探究的數學問題在具有必要性和可行性的前提下才能實施。因此對什么知識點用什么樣的手段,老師要仔細考慮清楚,切不可將探究流于表面的形式,更多的要上升到內部的數學思維操作上,積極引導學生做出進一步的探究思考,從而努力實現向更高層次過渡。

例如,在一節關于等差數列概念及其性質的教學中,有一位好問的學生提出:“既然有等差數列,是不是應該存在等和數列?”雖然這個問題和本節教學無關,但此時卻是為學生創造探究學習的最佳時機。通過學生的探究,學生舉出了“1,2,1,2,1,…”等多個等和數列的例子,還仿照等差數列概念得出等和數列的概念,并指出了它的兩個性質:(1)等和數列一定是周期數列;(2)等和數列也一定是等積數列。

這樣的例子在數學課堂上經常遇到,教師應該抓住這樣的“題外話”,甚至故意引導學生發現這樣的“題外話”借題發揮,從真正意義上調動學生探究欲望與積極性。蘇霍姆林斯基指出:“有許多聰明的,天賦很好的學生,只有當他的手和手指尖接觸到創造性勞動的時候,他們對知識的興趣才能覺醒起來。”

四、注重數形結合

數形結合是中學數學的重要思想方法,數學家華羅庚說過:“數缺形時少直覺,形少數時難入微。數形結合百般好,隔離分家萬事非。”運用數形結合的方式解題,既可體現數量與空間圖形的辯證統一關系,又快捷簡便,直觀易懂。

例如,在集合的運算基本上,要借助數軸和 venn 圖來直觀形象地表示交、并、補的部分。

在函數的教學中,數形結合更為重要,例如 2015 年廣東高考題最后一題:

21.(本小題滿分 14 分)

設 a 為實數,函數 f(x)=(x-a)2+|x-a|-a(a-1)。

(1)若 ,求 a 的取值范圍;

(2)討論 f(x) 的單調性;

(3)當 時,討論 在區間 內的零點個數。

這完全可以用畫圖的方式解決。筆者讓所帶的高一的學生做,數學思維能力強的學生基本能拿到 10 分。學生告訴筆者,他們認為和平時做的“x2-4|x|+3=m 有四個互相不相等的實數根,求 m 的取值范圍”的方法是類似的,只是帶有變量 a 的討論而已,此類題目用畫圖方式容易解決。

像這樣的例子在高一教學中實在太多了,基本初等函數(尤其是帶參數的二次函數)、三角函數都對學生的作圖能力提出了很高的要求,在高一教學中一定要給學生灌輸這樣的思想。在作業上嚴格要求,在解題中畫圖與書寫都不能少。只有在平時經常提醒,讓學生養成習慣,這樣才能使學生在考試中靈活運用,進行變形遷移。

五、注重數學學習困難生的轉化

筆者認為教學和教育從來都是分不開的。筆者每年都會帶到一些“讓我心疼”的學生,他們乖巧聽話,上課認真做筆記,課后作業認真完成,學習也很用功,課外的輔導書也是標注得密密麻麻,但是一考起試來總是在 70 分左右,有甚者是全班的倒數第一。對這樣的孩子,筆者通過接觸發現她們把數學學不好歸結于自己不行,老師講的東西總是記不住,解決數學問題的方法不太靈活,腦子不好用,太笨了,不如別的同學聰明,不是學數學的料。這樣的孩子喜歡做一些程序化的題目,但是題目稍微發生變化就不知道如何下手,即使做對了,也常常懷疑自己做錯了。面對這樣的學生,筆者做了以下的轉化策略:

1.適時表揚,增強自信

平時分析問題時,抽查問一下他們有什么好思路,只要他們的想法有理就給予肯定和表揚,樹立他們的信心,提高他們的個人數學自我效能感。另外,在講解題目時,筆者也多方面展示自己的思路和想法,讓學生明白老師也不是立刻就有正確的解法的,當他們下次遇到一下子不能正確求解的題目時不要輕易放棄。 (下轉第162頁)

(上接第136頁)

2.鼓勵做學習方法不佳的歸因

學習成績不理想一定是方法不佳,比如,總記一些結論和解題類型,沒有對概念和解題思路理解好。多鼓勵他們與其他同學交流學習方法和學習心得,把做錯的題和不會做的題目一步步整理下來,把當時為什么不會解的各種類型的題的原因記下來,也要把之后如果再碰到這類題目應該怎么辦寫在旁邊。讓他們自己去逐漸認識到初中和高中的不同,不再是機械的模仿而是需要自己多嘗試和探索,學會獨立運用數學思想方法。

3.引導進行合理的外部歸因

其實,除了內因外,也有一些外在的因素,如家庭環境,人際關系,身體因素等。多方面對他們進行關心和引導,這樣做也取得預想不到的效果。

【參考文獻】

[1]中華人民共和國教育部.普通高中數學課程標準(實驗)[M].北京:人民教育出版社,2003

(責編 盧建龍)