淺析基于崗位體能需求的高職體育課程改革*

李兆輝 史為圣 孫 建

(徐州生物工程職業技術學院,江蘇 徐州 221006)

在當今社會高速發展情況下,能否擁有健康的體魄長時間保持良好的工作狀態、能否形成良好的鍛煉習慣以快速消除工作帶來的身體和心理上的疲憊已成為衡量人們從業能力的重要依據之一。通過體育課程來加強體育鍛煉增強學生的身體素質,同時培養學生終身體育意識、提升學生職業能力、提高學生的綜合競爭力在當前是十分必要的。

1 崗位體能的內涵

體能是人體通過先天遺傳和后天鍛煉獲得的積極適應生活的身體能力、工作能力和抗疾病能力,而速度、力量、耐力、靈敏、柔韌和協調等運動素質則是體能的核心,能夠直接反映出一個人的體能的高低程度。崗位體能簡單的說就是完成崗位勞動要求的能力。當今社會對人的崗位體能需求包括重復操作的能力、背肌承載靜態力的能力、保持一定工作姿勢要求的能力和人體對惡劣工作環境的忍耐能力等。

2 不同職業的崗位體能需求和體育課程需要

2.1 不同職業的崗位體能需求

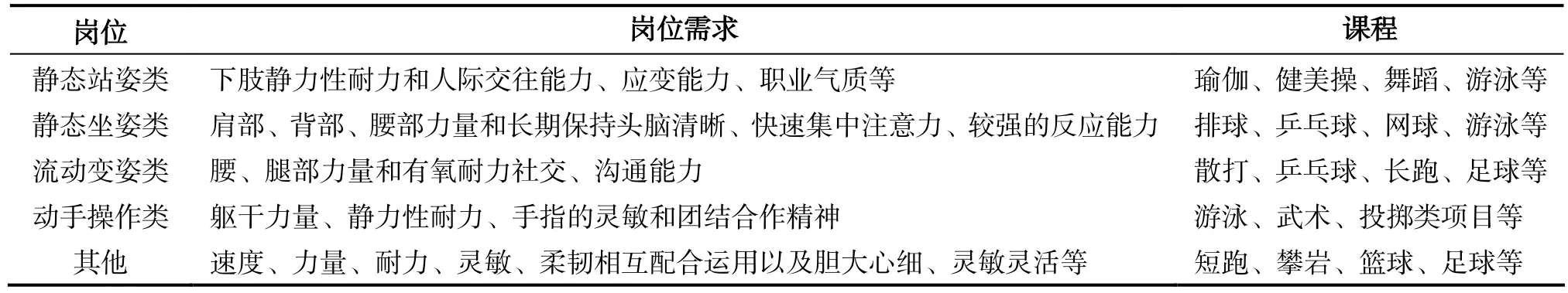

根據當今社會的主要崗位特點將崗位粗略分為靜態站姿類、靜態坐姿類、流動變姿類以及動手操作類和其他類等五大類型,每個類型對體能的需求都各有特點。

2.1.1 坐姿類崗位的體能需求

靜態坐姿類崗位主要包括會計、秘書、國家公務員和計算機程序員等崗位,他們的大部分工作時間都會坐在辦工桌前操作電腦或其他設備,身體活動較少,在長時間工作中他們的腰部、頸部以及上肢負荷較大。因此,這類崗位對人體肩部、背部、腰部和上肢肌肉力量和鍛煉習慣有較多的要求,從事這類工作同時還需要具備長期保持頭腦清晰、快速集中注意力和較強的反應能力等。

2.1.2 站姿類崗位的體能需求

站姿類的崗位主要是從事教師、營業員、接待員、服務員等工作的崗位,這類工作主要是利用下肢的力量考驗下肢靜力性耐力,同時對人際交往能力、應變能力和職業氣質等都有一定的要求。

2.1.3 流動變姿類崗位的體能需求

銷售人員、導游等屬于流動變姿類的崗位,從事這類工作對腰、腿部力量、有氧耐力等都有較高的要求,同時社交、溝通能力等必須達到一定的要求。

2.1.4 動手操作類崗位的體能需求

動手操作類崗位主要包括從事機械、流水線操作工等職業,它對人體的軀干力量、靜力性耐力、手指的靈敏都有要求,同時還要有較高的團結合作精神等。

2.1.5 其他類崗位的體能需求

其他類崗位主要是一些危險性比較高的職業,比如高空作業、野外作業、井下作業等,這類工作勞動強度大,要求從業者具備人體的基本運動素質如速度、力量、耐力、靈敏、柔韌,而且對人的心理素質也有較高要求,需要人膽大心細、靈敏靈活。長期從事這類工作,對人的心肺等機體功能影響大,而且對人各部位肌肉和大小關節也有較大的影響。

2.2 針對不同崗位的體育課程需要

為提高學生的就業率,并使學生更好地適應高強度的工作,就必須加強學生的體育鍛煉,并根據學生畢業后的崗位需求和工作特點開設體育課程,培養出更具有職業傾向性的優秀人才。

表1 不同崗位的體育課程需要

3 學校體育課程存在問題

體育課程是提高學生身體素質和培養學生形成鍛煉習慣的主要途徑。隨著社會的不斷發展,原有的體育教學方式方法已不適合應對當前局勢。主要表現在:一,教學觀念陳舊,沒有充分認識到體育教學的內涵,試圖通過較大的負荷來增強學生體質,或是只追求學生技能的掌握;二,體育課程設置單一,體育課教師仍延用滯后的上課方式,習慣于簡單的隊列隊形或是枯燥的講解示范,久而久之學生就會對體育課失去興趣;三,體育考核過于形式化,不少的體育教師考核學生成績時沒有按照正規要求去做,各個學生的成績沒有太大的差距,對學生的積極性造成很大的影響;四,不少體育教師缺乏廣博的體育文化基礎知識和過硬的專項技能技巧,學生想要學習更深層次知識時往往得不到滿足。

4 體育課程改革思路

4.1 按照崗位需求確定體育教學項目

學校體育項目的選擇必須具有一定的指向性和目標性,應當科學分析每個崗位的工作特點以及對崗位體能的需求,然后結合學校的實際情況重新選擇體育教學內容,設置新的、符合實際需求和能夠提高學生職業能力的體育教學目標,特別是學生的生理和心理素質教育方面學校必須在原有的基礎上再次提升。

4.2 提升體育課程教學地位,重視體育知識和技能教育

不少人認為體育不能對自己的學業提供幫助,只是一項可有可無的課程。隨著“健康中國”2030規劃綱要的提出,國家對體育的重視程度逐漸加深,我們不能只追求學術而忽略身體鍛煉,要知道健康的身體才是做一切的基礎。學校要在條件許可的情況下要為學生開設專門的體育知識專題講座,并鼓勵學生多參加體育項目比賽,提高運動技能,增強身體素質。

4.3 改變體育課程考核評價方式,提高學生學習體育課程的熱情

改變以往大多數學校原有的體育成績考核方式,不能讓體育考核流于形式,要將體育成績列為必修課程,參照其他學科的考核方式,可分為體育基本技能考核和基礎知識考核以及實際運用考核,不能片面的追求考勤和競技能力,要讓學生真正對體育知識有所了解,使每個學生對體育課程的熱情得到極大的提高,主動去接觸、學習和實踐體育知識。

4.4 結合學校實際情況實施體育俱樂部教學模式

學校所開設的體育課程已不能滿足學生的體育需要,綜合考慮學生畢業后的工作情況和實際需要,學校可以引進體育俱樂部教學模式,俱樂部教學模式對學生終生體育意識的形成和動商的培養有非常大的作用,而動商與情商、智商之間相互配合才能得到更好的提高。但是俱樂部教學模式的實行也不應千篇一律,要在借鑒的基礎上結合學生的需要和學校的實際能力科學合理的實行。

4. 5 加強體育師資培訓,提高體育教師素質

作為課程改革的實施者,教師的素質也必須提高,學校需要定期組織體育教師進行學術交流和技術比拼,提高體育教師的體育知識儲備和競技比賽能力,同時還要加強對體育教師科研經費的支持,鼓勵教師進行體育科研,將人才培養與課題研究充分結合在一起。

[1]盧曉文.基于崗位需求的高職體育模塊教學研究[J].浙江體育科學,2008 ( 6) .

[2]宋廣俠.徐州市職業學校體育教學改革初探[J].湖北體育科技,2009(5)

[3]商汝松.高職高專院校職業實用性體育校本課程內容的選擇與開發[J].教育與職業,2012(24).

[4]周斌.以職業需求為導向改革高職體育課程[J].科技資訊,2013(8):212,214.

[5]周務農,張良.高職體育課程體系構建探究[J].武漢體育學院學報,2012,46(1

[6]孫永梅.以職業需求為導向改革高職體育課程[J].軍事體育進修學院學報,2008 ( 4) .

[7] 宋廣俠,江蘇省職業學校學生身體素質現狀與對學校體育的思考[J].體育科技,2012,(3).

[8]陳海剛.以職業為導向的高職體育課程改革探析[J].職業,2014 ( 18) .

[9]陳功.高職院校體育課程體系改革探討[J].柳州師專學報,2013,28(6).

[10]何康.以職業需求為導向的高職體育課程模教學研究[J].體育科技文獻通報,2011 ( 4) .

[11]史衛東,宋廣俠.由學生體質持續下降思考體育課程與教學[J].價值工程,2010,34.