中國農村土地銀行的風險分析與發展策略

任遠+蔡圣丞

摘要:從中國農村土地銀行發展的現狀入手,分析了目前農村土地銀行面臨的主要風險,包括缺乏運行資金、土地確權未完成、農村社會保障制度不完善、貸地方身份模糊和農民資本意識薄弱等。因此提出了拓展農村土地銀行業務面、完善土地經營權抵押貸款配套體系、拓寬農村土地銀行資金來源、統籌城鄉土地政策、培養資本農民及推廣和落實“兩權”試點工作等促進農村土地銀行健康穩定發展的策略。

關鍵詞:農村土地銀行;風險分析;發展策略

中圖分類號:F321.1 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2017)07-1392-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.07.049

Risk Analysis and Development Strategies for Rural Land Banks in China

REN Yuan1,CAI Sheng-cheng2

(1.School of Public Administration,Hohai University,Nanjing 211100,China;2.Jiangsu Broadcasting Corporation,Nanjing 210000,China)

Abstract: from the current situation of China rural land bank development,analyzes the main risks of current rural land bank is facing the lack of operating funds, land ownership is not complete,the rural social security system is not perfect, the loan of local identity fuzzy and weak awareness of farmers' capital. It puts forward the development of rural land banking,night land management mortgage system,broaden rural land bank financing,urban and rural land policy,and with the eyes of farmers and promote and implement capital “two rights” ten work to promote rural land bank anti stable development strategy.

Key words: rural land banks; risk analysis; development strategy

在推進“三農”發展和新農村建設的過程當中,土地作為最重要的資源與生產要素,一直受到政府與市場的廣泛重視。在城鄉土地制度二元化逐漸消弱以及多地區進行了土地銀行試點運行的背景下,嘗試建立中國的農村土地銀行體系,可以促進農民將自己無意耕種的土地存入土地銀行,定期收取存地利息;土地銀行對土地進行整合、平整、改良,進而將土地作為一種產業資本進行對外出租;種糧大戶或農副產品加工業的上游企業進行貸地活動,對現代農業產業上游企業展開貸地活動,以此實現土地集中使用、創造財富。政府可以通過土地銀行對第一產業的生產經營活動進行調整。由此構建起中國的土地銀行體系,進而推動土地市場的建設與發展、盤活農村經濟,推進市場全要素經濟發展[1]。然而,在土地銀行試點和發展過程中,如何有效控制風險,提升土地銀行的運行效率與經營效益,就成為當前農村土地銀行建設、運行中亟待解決的問題。

1 中國農村土地銀行發展概況

雖然中國是城鄉二元的土地所有制結構,但是為了確保經濟水平建設的進一步提高,人民銀行和銀監會在2009年發布了92號文件,文件指出:應進一步加大涉農的信貸投放,引導更多資金流向農村。有條件的地方可以探索土地經營權抵押貸款。這個文件從制度層面上來說是放松了對農村土地流轉的限制,但卻還不足以使農民將自己手上的土地承包經營權用來向銀行進行抵押貸款,雖然這與國外的農地銀行以及成熟的農村土地金融體系還有較大的差距,但也是一種農村土地銀行雛形的漸進式探索。當土地這一資本真正能夠在要素市場上流轉起來的時候,才能發揮土地真正的經濟作用——農民由于缺乏生產資金而用土地承包經營權作為抵押物向銀行貸款,可將貸來的資金用來購買農機和平整土地等來促進自身農業生產力水平的提高。

由于土地是在中國城鄉二元制度的背景中存在的,農村土地在過去長達幾十年的時間里都是作為種植業和養殖業的踐行地,權利主體不明確,流轉制度較混亂,所以建立合作社為主的土地銀行大多扮演中介服務組織的角色,設立的目標多為促進土地流轉和增加農民收入。雖然在中國有一些農村土地銀行的試點,但這些試點一般來說并沒有脫離中國銀行和銀監會92號文件規定的范疇:寧夏平羅縣的土地信用社成立于2006年,主要功能是經營土地承包經營權的流轉和將土地適度集中規模經營,在這個過程中并不開展土地抵押貸款和土地集中整理的業務,該土地銀行并不具備政策性金融機構的職能,它的身份是土地流轉的中介[2];湖南永州伊塘的土地銀行成立于2010年,其運作模式是將農民閑置的土地集中起來然后租賃給種糧大戶,通過利息差進行持續運作,規范土地資源、增加農民收入。2009年浙江省寧波市江北區正式開始實行“兩權一房”的抵押貸款,將在農村擁有土地承包經營權的農戶劃定為服務對象,由市區信用合作社對江北區內的符合申請“兩權一房”貸款的申請人發放貸款,發放的資金將用作生產和經營;2008年重慶市成立了農村土地信用所,2年之后重慶在年度政府工作報告中提出,進一步開展和深化農村土地和林權等生產要素的抵押貸款工作,切實推進農村土地承包經營權抵押貸款的實質性進展。這一系列的舉措都直接表明了對農戶對土地處分權的尊重,為農村土地承包經營權的可抵押性提供了保障[3]。土地市場的可持續運作依靠土地產權制度的明晰界定、土地產權處分保障機制的完善以及土地權利流通市場的健全[4]。

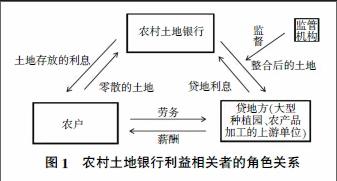

從目前中國農村土地銀行試點發展的情況看,土地銀行的一般運行過程中的利益相關者主要有農村土地銀行、貸地方、農戶,三者之間的關系如圖1所示。這里面存在三對雙向關系,一支單向關系。單向關系是指外部監管部門對農村銀行的各項業務開展外部獨立監督,保證土地銀行體系運轉的公平、公正、公開。三對雙向關系里首先是農戶和土地銀行之間的關系。農戶將自己不愿意耕種的承包地的使用權在土地銀行進行登記,銀行根據農戶土地的大小、土地土壤的質量、土地的地理位置以及土地的存放時間長短等因素用統一的標準進行評估,根據價值評估的標準來確定土地存放的利息,并開具相關存地證明交給農戶;其次是土地銀行和貸地方之間的關系,土地銀行將收取的土地進行歸類整理、編號,并用統一的技術標準對收取的土地進行規范化整理,如土地平整、土壤質量改造、相鄰土地之間合并等。等貸地方來進行土地租賃洽談時就可以將整合好的土地以資本的形式來進行展示和建議,在這個過程中,必須明確貸地方的身份特征(是否具有政府認可的土地使用資歷、土地的用途、租地資產的審核等)。貸地方根據租地時間的長短、土地的質量等方面支付土地的利息給銀行,銀行的收益就是來自于由貸地方和農戶之間的利息差;最后一對關系是農戶和貸地方之間的關系,農戶可以作為應聘者去貸地方(大型種植園和農產品加工的上游單位)提供勞務,貸地方向農戶提供相應的薪酬,兩者建立起來一種勞動雇傭關系。土地作為一種活躍的資本在市場上進行流動時就可以創造大量的社會財富,拉動區域經濟增長,構建完善的農村土地金融體系。

2 農村土地銀行風險分析

2.1 缺乏配套充足的運行資金

國外的土地銀行資金來源是十分廣泛的,其背后絕大部分是政府財政支持,還有一部分是自身可以發行債券和股票,通過上市的方式來融聚資金,銀行是農戶和貸地方之間的紐帶,沒有大量穩定的資金是沒有辦法維持其高效運轉的。中國的農村土地銀行規模大都很小,一般都是地方政府財政撥款或者是集體出資,在這樣的情況下土地銀行很難擴大業務規模,所經營的業務也只能局限在農村的小塊土地交易中,從長遠來看很難在全國范圍內形成健全的土地金融市場。

2.2 尚未完成土地確權

中國農村土地是集體所有制,法律雖然規定土地是歸集體所有,但是并沒有明確是何主體可以支配土地的所有權,這個權利主體可以是村民自治組織也可以是村黨支部還可以是經濟合作社。這種權利主體的模糊性導致了產權界定的盲目性[5]。相較于西方資本主義國家的土地私有制,中國農民的土地權利是模糊的,這就直接導致了名義上的權利使用者開始有了尋租行為,進而產生了土地的腐敗問題。農村土地銀行利益相關者農民和銀行的關系是建立在農民土地確權的基礎之上,這樣農民和銀行之間才能進行利益的博弈。如果缺失了這一對關系,中國土地金融市場的建立無從談起。

2.3 農村社會保障制度尚不完善

在農民的傳統思想中,土地是自己最大的保障,至少可以保證家庭食物的供給,所以他們幾乎不會把自己手中的土地轉讓出去,土地是農民的依靠,至少在社會保障制度不完善的情況下是這樣的。醫療、養老、教育等方面在農村還沒有建立起完善的體系,在這樣的背景之下,農民土地流轉的意愿不夠強烈。即使是外出務工的農民也不愿意將自己手中的土地流轉出去,在他們的意識里“有地才有家”,他們在外務工的重要原因之一就是家里有地,待年老之后可以落葉歸根安度晚年。如果農民的生活可以不依賴于土地,那將會增強其土地流轉的意愿,因此完善社會保障也是當務之急。

2.4 貸地方身份的模糊性

在沒有明確的土地規章制度之下,貸地方的身份不會受到嚴格的審查,這就造成了許多農村地區土地被亂占亂用,耕地資源受到嚴重破壞,土地資源利用無法實現最大價值化。流轉了土地卻不能創造財富,愈發嚴重影響了農民的日常生活,并致使權力尋租的行為發生,最終導致了土地腐敗的問題[6]。中國農村土地的流轉和使用有嚴格的規定,但依然有些村集體和不規范的土地信用所借著土地流轉的名義對農村耕地資源造成了破壞。

2.5 農民的“資本意識”薄弱

農民市場意識薄弱,主要表現在農民參與市場的意識不足,或者說只知“市場化”之字,不知“市場化”之意。這種市場意識的嚴重缺乏導致了農民只是把土地作為養家糊口的“小糧庫”,它僅僅是為了滿足生存發展的一種存在。雖然部分地區存在著農村土地交易的小市場,但是這種市場的的交易主體一般是本村的小經營者或是親屬,僅通過一個簡單的書面契約就認為完成了一項交易的思想甚是常見。農村的社會保障機制雖然在近年來有了較大的改觀,但是放眼全國,這種“社會溫飽體系”很難從根本上為廣大農民建立起完善的保障體系。在以上的幾點綜合作用下,農村土地流轉體系呈現出從骨子里的孱弱,或者說是一種主觀意識的嚴重缺位導致的無力。農村銀行的建立過程中一旦缺乏了農民的支持和理解,那么農村金融體系的建立就是一紙空文。

3 中國農村土地銀行發展策略

3.1 拓展農村土地銀行的業務面

中國農村未來的經濟領域中,主要內容是建立起完善的土地金融體系,而土地銀行則是這個金融體系中至關重要的一環,中國農村金融市場構建成功的關鍵也在于此。土地銀行作為銀行的一種,其本身就具備融資的功能,土地在建國初期的主要身份是一種生產要素,伴隨著農村經濟的發展,土地也由生產要素逐漸轉化為一種吸納資本的工具,土地銀行應該逐漸將土地轉化為一種融資工具。農民將土地的使用權存入土地銀行本身就是解除了土地對農民自身的束縛。存地利息的獲得也使農民得到了更為豐富的遷移選擇和擇業空間,這為農民遷移、創業等提供了資金上的支持。生產合作社和大型種植戶也可以將獲得的資金用來購買農機、化肥等農資產品,促進農業的生產。為促使農村土地銀行經營的多元化,可以將土地納入債券業務,即把土地作為擔保物,將土地和資本進行有機結合,使農村的開發過程對社會資本產生更大的吸引力。農村經濟的增長離不開農村土地銀行業務的開展,多元化的經營業務不僅可以刺激農村土地銀行的創新力,而且作為可以吸收大量勞動力的服務型行業,土地銀行可以在一定程度上緩解社會就業難的現狀。農村土地銀行作為金融機構就決定了其業務的多元化,這也是土地資本化、土地融資的內在需求[7]。

3.2 完善土地經營權抵押貸款的配套資源體系

土地經營抵押權的配套資源包括法律法規、組織保障和產權制度。任何組織的建立都需要完備的法律體系作為支撐,土地銀行在中國尚處在萌芽階段,盡快完善土地銀行的實施準則,加快健全將土地銀行由試點推廣到全國的政策準備。根據實際要求盡快修訂《土地管理法》和《農村土地承包法》,只有真正公布和實施可操作性強的法律,農村土地市場才會按照秩序運行,降低農村土地市場的風險,降低各方違約的成本、減弱各利益方之間的博弈。在有法可依方面,市場健康運行的根本性保障由法律法規的完備性和可量化性決定。制定完備、明確、可操作性強的市場交易規則,將土地交易的自主權力交給農民。在有法必依法方面,嚴格保證相關法律法規的落實,使農地交易的過程陽光透明[8]。從執法必嚴層面上來說,政府相關部門要在土地流轉的過程中嚴格按制規章制度辦事,自覺接受監管部門的監督,成立土地專家小組對土地市場的運行狀況進行監測和預判,及時糾正由于市場調節帶來的問題。從違法必究的層面上來講,對“灰色的土地流轉”采取嚴厲措施進行控制,凈化土地流轉市場。農村土地市場的流轉還應該建立健全土地規劃體系,要制定鄉鎮級土地利用的總體規劃,對各類用地做出合理安排[9]。守住中國耕地的基本線,劃定基本農田保護區,正確處理好農用地和非農用地之間的關系,調整各個利益主體之間的關系,構建和諧土地市場。

良好的組織保障體系是農村銀行建立的根基,建立農村土地銀行可以以中國農業發展銀行和農村信用社為依托,與這兩者進行業務上的結合,聯合開展農村土地的存貸業務、土地使用權抵押貸款業務、土地流轉信息庫業務等[10]。還應該建立土地仲裁服務部門,由專業人員來處理土地流轉過程中可能產生的糾紛,保證土地流轉的公正、公平、公開。加快推進土地確權的步伐,對國家、集體和農民的土地所有權進行明確地界定,強化農民的土地所有權以及產權意識,建立多元化的產權制度。

各地應根據實際情況出臺相關法律法規,明確地界定土地到底歸誰所有,必須從當前的土地制度上進行細化改革。明確土地產權還包括土地的所有權和使用權主體、土地使用的年限,為農村土地市場建立一個穩定的交易環境。明確產權主體就是明確交易主體,只有安全可轉讓的土地使用權才能促進農民的收益,并且降低了收益的不確定性。放寬農村土地使用范圍的規定,放松土地交易對象和限制范圍,先構架區域性的土地交易平臺,進而構建全國性的土地交易平臺,使“看不見的手”發揮配置資源的最大功能,優化資源的每一次配置,使農民真正參與到市場經濟中,促進農村經濟發展。

3.3 拓寬農村土地銀行資金來源

加大政府的財政支持力度,拓展土地銀行資金來源,如發行土地銀行債券、土地銀行股票等。農村土地銀行一般來說只是提供農業性的貸款,這種貸款的時間一般都比較長、利息也比較低,這就使得農村土地銀行不能像其他商業銀行一樣通過吸收存款的方式來匯集資金。所以發行土地債券和依靠財政支持是十分重要的途徑。可以對農村信用社進行投資改造,拓展其業務渠道,這一項可以先在經濟發達的地區進行試點,在試點的過程中找出存在的問題,解決問題并推廣。

3.4 在包容性市場機制下統籌城鄉土地政策

建立包容性的市場要使市場信息透明化、建立寬松的競爭環境,降低農民參與市場的機會成本,有效的市場機制會更加有力地推動包容性市場的發展。建立包容性的土地流轉機制需要從市場價格、市場平臺、市場規劃、市場組織四個角度出發。首先需要劃定明確的土地流轉數量,使土地市場的需求和供給符合農村市場經濟發展的訴求。搭建農村土地交易合法平臺,拓寬農民進入市場的多元化渠道,實現農村土地的價值,不斷刺激和提高農民參與市場交易的積極性。地方政府和有關部門應該建立農村土地流轉體系的領導小組和中介組織,從農民的角度出發,切實提高農村土地的市場競爭力,維護農民的利益。在這個過程中還應該建立土地市場督查小組,對每項土地交易進行監管和核查,避免土地尋租行為,從源頭上杜絕土地腐敗。

3.5 加大農村現代化建設投入,培養資本農民

廣大農民群眾的思想意識水平現代化也是農村現代化建設的關鍵,可以通過專家講座的形式舉辦培訓班來強化農民的市場意識和維權意識,輸入市場經濟條件下的土地產權思想,這對農村土地制度的深化和健全農村土地流轉體系有重要的意義,有利于土地市場的形成和發育,提高土地資本的流轉效率,加強農地經濟在市場經濟中的競爭力。相對于單純的減免農業稅來說,強化農民現代化市場意識是提高農民收入、保障農民長遠利益的更為治本的方法。切實提高農民的市場意識,真正使其理解市場化的含義,在接受教育的基礎之上鼓勵農民摒棄過去簡易的土地交易行為,鼓勵其參與農村土地建設的新航道。從根本上來說,就是要提升農民的主體意識和市場意識,培養資本農民。

3.6 進一步推廣和落實“兩權”試點工作

黨的十八屆五中全會對深化農村經濟改革做出了重要部署,其中鼓勵銀行業金融機構積極探索、開展農村土地承包經營權和宅基地使用權抵押貸款業務,對于盤活農村資產,促進農村經濟發展都具有重要意義。賦予“兩權”抵押融資的功能,維護農民土地權益;推進農村金融產品和服務方式創新,加強農村金融服務;建立抵押物處置機制,做好風險保障;完善配套措施,提供基礎支撐;加大扶持和配合力度,增強試點效果。緊緊抓住“兩權”試點工作的機會,在工作過程中總結經驗,在失敗中不斷探索建立中國農村金融體系的路徑,抓住機遇激活農村土地市場,增強農村土地的資源效能,推進農村金融產品和服務方式的創新,促進農業現代化發展。

參考文獻:

[1] 王艷萍.我國農村土地銀行發展模式、問題及對策[J].沈陽農業大學學報(社會科學版),2014,16(2):141-143.

[2] 張存剛,邵傳林.基于“土地銀行”視角的農村土地流轉模式研究[J].甘肅金融,2009(7):14-16.

[3] 陳 雍.論土地承包經營權抵[D].重慶:西南政法大學,2014.

[4] 李 霄.農村土地使用權流轉的博弈分析[J].農業經濟問題,2003(12):4-7.

[5] 李 寧,謝存旭.轉型期農地產權績效之謎的一個簡要考察:模糊產權的視角[J].中國農業大學學報(社會科學版),2015,32(3):106-116.

[6] 董 淵.尋租理論視域下的公務員反腐[J].華人時刊,2013(11):70.

[7] 劉福智.農村土地承包經營權抵押的可行性論證及其制度構想[D].天津:天津師范大學,2009.

[8] 張 曼,胡銀根.農村土地市場的制度效率研究[J].國土資源情報,2012(12):39-42.

[9] 魏銘池.土地銀行在土地流轉過程中的問題研究[J].中國管理信息化,2015(12):147-148.

[10] 秦瓊華.構建我國農村土地銀行制度的思考[J].南方金融,2012(8):48-50.