中國(guó)農(nóng)村貧困人口多維特征分析

張昭

摘要:利用中國(guó)綜合社會(huì)調(diào)查(CGSS)數(shù)據(jù),從個(gè)體的基本特征、家庭特征、社會(huì)特征和其他特征4個(gè)維度,采用二值Logit模型,考察這些特征變量對(duì)于農(nóng)村人口陷入貧困可能性的影響;并進(jìn)一步通過(guò)分位數(shù)回歸模型比較分析這些特征變量對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口不同收入水平的影響。研究發(fā)現(xiàn),在中國(guó)農(nóng)村,具有以下幾個(gè)典型特征的人群陷入貧困的可能性較大:老年人、受教育程度較低(自身、配偶或父母)、身體健康狀況較差、少數(shù)民族、未婚狀態(tài)、家庭撫養(yǎng)負(fù)擔(dān)過(guò)重、無(wú)宗教信仰、沒(méi)有非農(nóng)工作、周工作時(shí)間較短、使用電視或互聯(lián)網(wǎng)頻率較低(這里理解為獲取與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和非農(nóng)就業(yè)相關(guān)信息)。此外,比較分析結(jié)果表明,對(duì)于貧困人口和非貧困人口,不同維度下特征變量對(duì)收入水平影響的大小和方向存在較大差異。

關(guān)鍵詞:農(nóng)村貧困人口;多維特征;Logit回歸;分位數(shù)回歸

中圖分類(lèi)號(hào):C913.7文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-9107(2017)03-0031-12

引言

消除農(nóng)村貧困已成為我國(guó)“十三五”期間實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的重要目標(biāo)之一。2015年10月份召開(kāi)的十八屆五中全會(huì)公報(bào)提出五大發(fā)展理念(創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放和共享),并提出了全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的新的要求,包括現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區(qū)域性整體貧困等。2016年3月,在李克強(qiáng)總理所作的政府工作報(bào)告中,“推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展”作為“十三五”期間的重大舉措被提出。顯然,農(nóng)村貧困人口的脫貧是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代進(jìn)程的重要內(nèi)容,也是全面建設(shè)小康社會(huì)的重要目標(biāo)。2011年11月,中央扶貧開(kāi)發(fā)工作會(huì)議決定將農(nóng)民人均純收入2 300元作為新的國(guó)家扶貧標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)比2009年提高了92%,將更多低收入人口納入扶貧范圍。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,截止2015年底,按照每人每年2 300元(2010年不變價(jià))的農(nóng)村扶貧標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,2015年農(nóng)村處于貧困線以下的人口為5 575萬(wàn)人,比上年減少1 442萬(wàn)人。隨著扶貧工作的不斷深入,農(nóng)村的扶貧工作進(jìn)入攻堅(jiān)階段,早在2013年底,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于創(chuàng)新機(jī)制扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)工作的意見(jiàn)》(中辦發(fā)〔2013〕25號(hào))就曾指出:“專(zhuān)項(xiàng)扶貧措施要與貧困識(shí)別結(jié)果相銜接,深入分析致貧原因,逐村逐戶制定幫扶措施,集中力量予以扶持,切實(shí)做到扶真貧、真扶貧,確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定脫貧目標(biāo)”。因此,在多維視角下分析農(nóng)村貧困人口所具有的特征,對(duì)于我國(guó)現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧、消除農(nóng)村貧困具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。基于此,本研究結(jié)合中國(guó)綜合社會(huì)調(diào)查(CGSS)發(fā)布的2013年調(diào)查數(shù)據(jù),對(duì)我國(guó)農(nóng)村貧困人口的主要特征進(jìn)行考察,并比較分析這些特征因素對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口收入水平影響的差異及背后的原因。

一、文獻(xiàn)回顧

近年來(lái)國(guó)外學(xué)者關(guān)于貧困的研究,主要可以劃分為三個(gè)類(lèi)別:

第一類(lèi)是研究貧困及貧困陷阱的形成機(jī)制,這類(lèi)研究多是構(gòu)建理論模型進(jìn)行分析,并通過(guò)數(shù)值模擬或?qū)嵶C檢驗(yàn)考察不同因素對(duì)貧困的影響。例如Ken Tabata基于世代交疊(OLG)模型分析了倒U型的生育率曲線和貧困、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間的關(guān)系,指出增加公共教育支出有利于降低經(jīng)濟(jì)收斂于貧困陷阱的風(fēng)險(xiǎn)[1]。Semmler和Ofori考慮了不同國(guó)家在資本規(guī)模、規(guī)模收益以及資本市場(chǎng)的約束等方面的異質(zhì)性,研究了貧困陷阱的形成機(jī)制,指出由于資本市場(chǎng)的約束性和局部的規(guī)模收益遞增,可能導(dǎo)致有的國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)期收斂于貧困陷阱之中[2]。Kraay和Raddatz建立了基于低儲(chǔ)蓄率和低技術(shù)進(jìn)步水平的拉姆齊增長(zhǎng)模型以考察陷入貧困的微觀機(jī)制,并結(jié)合實(shí)際數(shù)據(jù)評(píng)估了經(jīng)濟(jì)援助的效果[3]。Gokan構(gòu)建包含信貸市場(chǎng)摩擦的世代交疊模型,分析了貨幣增長(zhǎng)規(guī)則和金融發(fā)展階段對(duì)貧困陷阱形成的影響,指出當(dāng)貨幣增長(zhǎng)速度低于某些臨界值時(shí),經(jīng)濟(jì)就會(huì)收斂于較低的資本存量穩(wěn)態(tài),而金融發(fā)展階段越低,這種貧困陷阱出現(xiàn)的可能性越大[4]。

第二類(lèi)是考察一些具體的經(jīng)濟(jì)社會(huì)因素對(duì)貧困的影響,該類(lèi)研究多是基于微觀的調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,是目前關(guān)于貧困比較多的一類(lèi)研究。例如,Hanjra等結(jié)合實(shí)證研究,分析了影響貧困的路徑,認(rèn)為人力資本和農(nóng)村市場(chǎng)是影響農(nóng)村貧困的重要因素[5]。Naschold結(jié)合印度農(nóng)村的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行半?yún)?shù)估計(jì),分析了印度農(nóng)村的資產(chǎn)貧困陷阱,指出較高種姓、大量土地持有者、受過(guò)高等教育的家庭陷入貧困的可能性極小[6]。Cazzavillan等結(jié)合撒哈拉以南32個(gè)國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家(G7)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析,指出物質(zhì)資本數(shù)量和人力資本生產(chǎn)率差異為撒哈拉以南地區(qū)陷入貧困提供了支持[7]。Giesbert和Schindler結(jié)合莫桑比克農(nóng)村的家庭面板數(shù)據(jù)檢驗(yàn)了基于資產(chǎn)的貧困陷阱,從初期資產(chǎn)稟賦、家庭特征、社區(qū)特征、沖擊和中介因素、應(yīng)對(duì)糧食不安全的策略等5個(gè)維度考察了資產(chǎn)的增長(zhǎng)情況,指出盡管大多數(shù)家庭會(huì)收斂于趨于貧困線附近的均衡,但一些具有特定特征的家庭(如遷移戶、戶主教育程度較高等)會(huì)達(dá)到較高的均衡水平[8]。Bucca從個(gè)體差異和社會(huì)結(jié)構(gòu)角度分析貧困和富裕的根源,并結(jié)合拉美七國(guó)2007年的調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,指出個(gè)體特征(如教育、社會(huì)階層、流動(dòng)性經(jīng)驗(yàn)、種族)對(duì)貧富的影響存在較大的國(guó)家差異[9]。Zhang分析了教育對(duì)貧困的影響,并結(jié)合關(guān)于中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,指出昂貴的教育費(fèi)用會(huì)加劇中低收入家庭的成本,進(jìn)而產(chǎn)生“教育-貧困”陷阱[10]。

第三類(lèi)是關(guān)于減貧政策的評(píng)價(jià)與分析,多是建立在實(shí)證分析基礎(chǔ)上的一類(lèi)研究。Abro等結(jié)合埃塞俄比亞農(nóng)村家庭的調(diào)查數(shù)據(jù),分析了旨在提高農(nóng)村生產(chǎn)率的政策對(duì)減貧的影響,指出盡管生產(chǎn)率的提高能起到減貧效果,但還需要完善農(nóng)村資產(chǎn)保護(hù)、完善農(nóng)村周邊設(shè)施(學(xué)校、衛(wèi)生中心等)、降低通脹壓力和穩(wěn)健的人口政策的措施來(lái)配合[11]。Maitra和Rao基于印度加爾各答貧民窟的調(diào)查數(shù)據(jù),采用半?yún)?shù)有序二元Probit模型研究了糧食安全與貧困的關(guān)系,指出貧困政策應(yīng)當(dāng)致力于消除糧食不安全,但應(yīng)當(dāng)有人力資本投資和賦予女性權(quán)力等措施的補(bǔ)充[12]。Imai等結(jié)合印度和越南農(nóng)村的微觀調(diào)查數(shù)據(jù)分析了農(nóng)村非農(nóng)就業(yè)對(duì)農(nóng)村貧困的影響,指出非農(nóng)部門(mén)的就業(yè)(銷(xiāo)售、專(zhuān)業(yè)人士、職員等)對(duì)農(nóng)村家庭脫貧具有顯著影響,因此旨在幫助農(nóng)戶分散到非農(nóng)部門(mén)的政策(如技能培訓(xùn)、小額貸款)可以起到有效的減貧作用[13]。Wossen和Berger構(gòu)建了基于多個(gè)體系統(tǒng)的生物經(jīng)濟(jì)模型(Bioeconomic modelling)進(jìn)行政策模擬,指出致力于促進(jìn)農(nóng)業(yè)信貸和非農(nóng)就業(yè)機(jī)會(huì)的政策干預(yù)可以有效抑制氣候和價(jià)格波動(dòng)給貧困農(nóng)戶帶來(lái)的不利影響[14]。Mahadevan和Hoang基于潛類(lèi)別模型研究了越南的多維貧困問(wèn)題,指出扶貧計(jì)劃應(yīng)當(dāng)致力于消除對(duì)多維貧困影響較大的長(zhǎng)期貧困而非短期貧困[15]。

此外,國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)貧困的關(guān)注程度近年來(lái)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。李實(shí)和John Knight根據(jù)收入和消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將中國(guó)城市的貧困分為持久性貧困、暫時(shí)性貧困和選擇性貧困,并指出預(yù)測(cè)的金融資產(chǎn)和收入、子女教育和醫(yī)療等特殊需求均對(duì)不同類(lèi)型的貧困狀況產(chǎn)生重要的影響[16]。王祖祥等利用《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》的相關(guān)數(shù)據(jù),通過(guò)貧困線、貧困人口、貧困率、貧困深度、貧困強(qiáng)度、貧困指數(shù)(如貧困基尼、Sen指數(shù)和SS指數(shù))等指標(biāo)對(duì)中國(guó)農(nóng)村的貧困狀況進(jìn)行了評(píng)估[17]。王小林和Alkire通過(guò)多維貧困指數(shù)衡量中國(guó)的貧困狀況,指出衛(wèi)生設(shè)施、健康保險(xiǎn)和教育對(duì)貧困指數(shù)的貢獻(xiàn)最大[18]。羅楚亮結(jié)合2007年和2008年中國(guó)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力流動(dòng)調(diào)查數(shù)據(jù)(RUMIC),分析了中國(guó)農(nóng)村貧困狀況及其變化特征,發(fā)現(xiàn)外出務(wù)工收入、家庭健康狀態(tài)等都會(huì)對(duì)貧困狀態(tài)的轉(zhuǎn)換產(chǎn)生重要影響[19]。鄒薇和方迎風(fēng)結(jié)合中國(guó)健康和營(yíng)養(yǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)(CHNS)從收入、教育和生活質(zhì)量三個(gè)維度考察了中國(guó)目前的貧困狀況[20]。李實(shí)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和微觀調(diào)查數(shù)據(jù)(CHIPs)分析了中國(guó)近幾十年的收入增長(zhǎng)和不平等對(duì)農(nóng)村減貧的影響,指出盡管目前的減貧政策是有效果的,但卻是無(wú)效率的[21]。Chen等人結(jié)合中國(guó)統(tǒng)計(jì)局和民政部的數(shù)據(jù)采用非參數(shù)方法進(jìn)行了實(shí)證分析,指出第二類(lèi)廣義beta分布函數(shù)比較能刻畫(huà)中國(guó)農(nóng)村的收入分配狀況,并且經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)農(nóng)村扶貧的積極影響在很多地方已經(jīng)消失,人口的老齡化日益成為影響農(nóng)村貧困發(fā)生率的重要因素[22]。

縱觀國(guó)內(nèi)外學(xué)者的研究可以看出,當(dāng)前的研究更多集中在分析各類(lèi)因素(經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、制度、政策等)對(duì)貧困影響以及貧困的經(jīng)濟(jì)社會(huì)后果等方面,在對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行定量考察時(shí),貧困人口的主要特征作為控制變量出現(xiàn),而單獨(dú)關(guān)于貧困人口主要特征考察的研究還相對(duì)較少。在研究貧困的相關(guān)問(wèn)題時(shí),國(guó)內(nèi)外學(xué)者均不同程度上將性別、年齡、種族、宗教信仰、受教育程度、家庭人口數(shù)量、生活質(zhì)量、非農(nóng)就業(yè)等因素作為考察貧困人口的重要特征變量(見(jiàn)表1)。

在國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究的基礎(chǔ)之上,本文結(jié)合2013年中國(guó)綜合社會(huì)調(diào)查(CGSS)數(shù)據(jù),從個(gè)體的基本特征、家庭特征、社會(huì)特征以及其他相關(guān)特征等維度描述我國(guó)農(nóng)村貧困人口的主要特征。與已有的研究相比,本研究可能的貢獻(xiàn)在于以下幾個(gè)方面:(1)在分析維度上,盡可能涵蓋更多的特征變量,以求能較為全面地反映當(dāng)前農(nóng)村貧困人口的基本面貌;(2)在分析視角上,考察這些特征變量對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口收入水平的影響的差異,并分析背后可能的原因;(3)在分析方法上,針對(duì)貧困人口主要特征變量的識(shí)別和這些特征變量對(duì)農(nóng)村不同人群收入水平影響的差異分析,分別采取不同的計(jì)量方法,以增強(qiáng)分析結(jié)論的可靠性和穩(wěn)健性。

二、變量描述及特征分析

(一)調(diào)查數(shù)據(jù)的預(yù)處理及變量描述

十八大以后,我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài),農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的步伐也開(kāi)始放緩,扶貧工作正是在這樣的背景下被提上了議事日程,并作為全面建設(shè)小康社會(huì)的底線目標(biāo)被列入“十三五”規(guī)劃。本研究所使用的數(shù)據(jù)源自中國(guó)人民大學(xué)中國(guó)調(diào)查與數(shù)據(jù)中心發(fā)布的2013年中國(guó)綜合社會(huì)調(diào)查(CGSS)數(shù)據(jù),問(wèn)卷調(diào)查對(duì)象的選取采取了多級(jí)隨機(jī)抽樣的方法,涵蓋100個(gè)縣(區(qū)),調(diào)查數(shù)據(jù)較為系統(tǒng)、全面地覆蓋了社會(huì)、社區(qū)、家庭、個(gè)人等多個(gè)層面,因此數(shù)據(jù)基本可以反映我國(guó)當(dāng)前社會(huì)狀況。

運(yùn)用調(diào)查數(shù)據(jù)考察中國(guó)農(nóng)村貧困人口主要特征時(shí),先對(duì)分析中用到的變量進(jìn)行預(yù)處理。數(shù)據(jù)的預(yù)處理體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是分析對(duì)象的選擇,由于本文所分析的對(duì)象為農(nóng)村人群,因此分析時(shí)只保留樣本中具有“農(nóng)業(yè)戶口”的被調(diào)查個(gè)體,剔除“非農(nóng)戶口”(含“居民戶口”“軍籍”“藍(lán)印戶口”“其他”等);二是貧困標(biāo)準(zhǔn)的選擇,盡管有少數(shù)學(xué)者也將糧食安全[12]或消費(fèi)水平[16]作為衡量貧困與否的重要判斷標(biāo)準(zhǔn),但大多數(shù)學(xué)者均以收入水平的高低作為衡量貧困的標(biāo)準(zhǔn),而且中國(guó)目前的扶貧標(biāo)準(zhǔn)也是中央扶貧開(kāi)發(fā)工作會(huì)議于2011年11月所規(guī)定的農(nóng)村家庭人均純收入2 300元人民幣(2010年不變價(jià)格)。因此本文中劃分貧困人口時(shí),將被調(diào)查的農(nóng)村個(gè)體中過(guò)去一年(即2012年)家庭人均收入低于貧困線的個(gè)體歸入貧困人口,否則歸入非貧困人口。值得一提的是,樣本中被調(diào)查個(gè)體的收入數(shù)據(jù)中存在大量的0值、“缺失”“不知道”“拒絕回答”“不適用”等信息,分析之前需將這些數(shù)據(jù)剔除,最后得到涵蓋全國(guó)29個(gè)省的5 410份問(wèn)卷數(shù)據(jù)(其中海南、西藏和港澳臺(tái)的數(shù)據(jù)缺失)。

在梳理已有文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合CGSS調(diào)查數(shù)據(jù)的主要內(nèi)容,在對(duì)貧困人口特征的選取方面,本研究考慮如下4個(gè)維度:(1)個(gè)體基本特征,包括年齡、性別、受教育程度、健康狀況、種族、婚姻狀況等;(2)個(gè)體家庭特征,包括家庭人口數(shù)量、父母受教育程度、配偶受教育程度、未成年子女?dāng)?shù)量、擁有房產(chǎn)數(shù)量等;(3)個(gè)體社會(huì)特征,包括政治面貌、宗教信仰、醫(yī)療保險(xiǎn)參與情況、養(yǎng)老保險(xiǎn)參與情況等;(4)個(gè)體其他特征,包括非農(nóng)工作參與、周工作時(shí)間、看電視頻率、使用互聯(lián)網(wǎng)頻率等。表2反映了中國(guó)農(nóng)村被調(diào)查個(gè)體相關(guān)特征變量的基本數(shù)據(jù)信息。

關(guān)于表2中的數(shù)據(jù)信息,有3點(diǎn)需要說(shuō)明:(1)受教育程度的單位為年限,其數(shù)據(jù)是對(duì)原調(diào)查數(shù)據(jù)中的信息進(jìn)行分類(lèi)處理的結(jié)果,“未受教育”包括原數(shù)據(jù)中的“未受任何教育”“其他”2個(gè)類(lèi)別,“小學(xué)”包括原數(shù)據(jù)中的“小學(xué)”和“私塾”2個(gè)類(lèi)別,“高中”包括原數(shù)據(jù)中的“普通高中”和“職業(yè)高中”2個(gè)類(lèi)別,“大中專(zhuān)”包括原數(shù)據(jù)中的“大學(xué)專(zhuān)科”“中專(zhuān)”“技校”3個(gè)類(lèi)別,“本科及以上”包括原數(shù)據(jù)中的“大學(xué)本科(正規(guī)高等教育)”“大學(xué)本科(成人高等教育)”;(2)婚姻狀況是對(duì)原調(diào)查數(shù)據(jù)中的信息進(jìn)行分類(lèi)處理的結(jié)果,“已婚”包括原調(diào)查數(shù)據(jù)中的“初婚有配偶”“再婚有配偶”“分居未離婚”“同居”4種類(lèi)型,“未婚”包括原調(diào)查數(shù)據(jù)中的“未婚”“離婚”“喪偶”3個(gè)類(lèi)別;(3)醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)中的“未參與”包括原調(diào)查數(shù)據(jù)中的“沒(méi)有參加”“不適用”2種類(lèi)型。

(二)貧困人口主要特征描述性分析

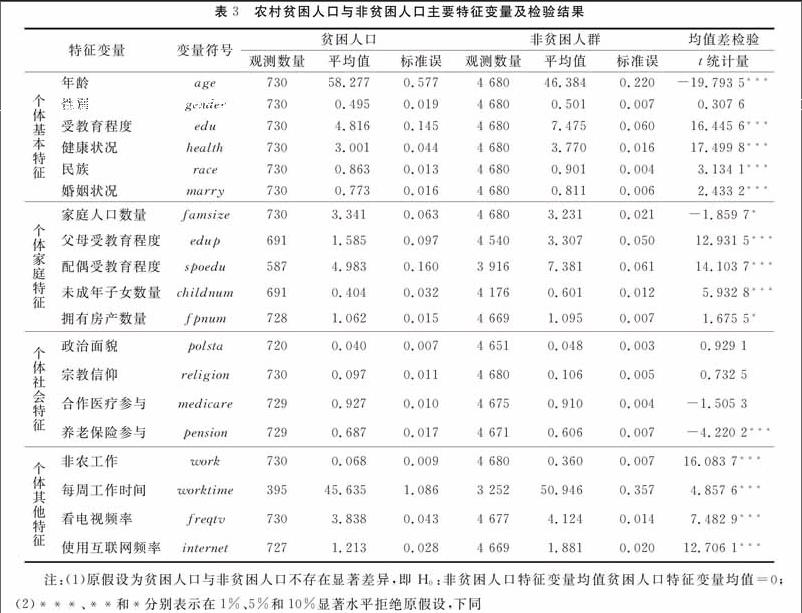

根據(jù)表2中4個(gè)維度下的特征變量,結(jié)合調(diào)查數(shù)據(jù)考察農(nóng)村貧困人口和非貧困人口的差異。首先進(jìn)行兩類(lèi)各特征變量的描述性統(tǒng)計(jì)分析,并對(duì)各特征變量的均值差進(jìn)行t檢驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表3。

從表3可看出,在4個(gè)特征維度下,農(nóng)村貧困和非貧困人口的各個(gè)特征變量中,除了性別和政治面貌、宗教信仰等個(gè)別變量之外均存在較大的差異,具體而言:(1)在個(gè)體基本特征維度方面,貧困人口中平均年齡(58.28歲)要顯著高于非貧困人口中的平均年齡(46.38歲),平均受教育程度(4.82年)要顯著低于非貧困人口(7.48年),健康狀況顯著的比非貧困人口狀況差,民族特征存在一定的差異(少數(shù)民族的貧困發(fā)生率相對(duì)較高一點(diǎn)),婚姻狀況也存在一定的差異(貧困人口中,已婚人群比例略低一點(diǎn))。需要說(shuō)明的是,貧困人口與非貧困人口的性別差異并不是很明顯。(2)在個(gè)體家庭特征維度方面,農(nóng)村貧困人口的平均家庭規(guī)模(3.34人)要略高于非貧困人口的平均家庭規(guī)模(3.23人),貧困個(gè)體父母的平均受教育程度(1.59年)要顯著低于非貧困人口中個(gè)體父母的平均受教育程度(3.31年),貧困個(gè)體配偶的平均受教育程度(4.98年)要顯著低于非貧困人口中個(gè)體配偶的平均受教育程度(7.38年),貧困個(gè)體未成年子女?dāng)?shù)量的平均值(0.4人)要顯著低于非貧困人口中未成年子女?dāng)?shù)量的平均值(0.6人),貧困個(gè)體與非貧困個(gè)體擁有的房產(chǎn)數(shù)量存在存在一定的差異(貧困人口擁有的房產(chǎn)數(shù)量略低)。(3)在個(gè)體社會(huì)特征維度方面,農(nóng)村貧困人口與非貧困人口的政治面貌和宗教信仰方面的差異并不顯著(這與Maitra和Rao在考察印度貧民窟的貧困問(wèn)題時(shí)的實(shí)證結(jié)果略有差異[12])。此外,農(nóng)村貧困人口的合作醫(yī)療參與比例(92.7%)略高于非貧困人口的參與比例(91%),但并不顯著,而貧困人口養(yǎng)老保險(xiǎn)的參與比例(68.7%)則顯著高于非貧困人口養(yǎng)老保險(xiǎn)的參與比例(60.6%)。(4)在個(gè)體其他特征維度方面,貧困人口擁有非農(nóng)工作的比重(6.8%)要顯著低于非貧困人口擁有非農(nóng)工作的比重(36%),貧困人口的每周工作時(shí)間(45.64小時(shí))要顯著低于非貧困人口每周工作時(shí)間(50.95小時(shí))。此外,貧困人口使用電視和互聯(lián)網(wǎng)的頻率也要顯著低于非貧困人口。

三、實(shí)證檢驗(yàn)

(一)模型構(gòu)建

本文將依據(jù)貧困線將農(nóng)村被調(diào)查個(gè)體分為貧困人口和非貧困人口,通過(guò)構(gòu)建二值離散選擇模型來(lái)識(shí)別4個(gè)維度下的主要特征變量對(duì)中國(guó)農(nóng)村貧困的影響。進(jìn)而考慮到被調(diào)查人群在不同維度下的異質(zhì)性,通過(guò)構(gòu)建分位數(shù)回歸模型考察各個(gè)特征對(duì)農(nóng)村不同人群收入水平影響的差異及背后可能的原因。

1.離散選擇模型。在二值離散選擇模型之中,可以不將農(nóng)村個(gè)體確定性地陷入貧困的結(jié)果作為分析對(duì)象,而是將農(nóng)村個(gè)體陷入貧困的可能性作為分析對(duì)象。也就是說(shuō),這里將討論確定性取值1(陷入貧困)或0(不會(huì)陷入貧困)的二值選擇模型轉(zhuǎn)化為討論農(nóng)村個(gè)體是否會(huì)陷入貧困的概率二值選擇模型。假設(shè)農(nóng)村個(gè)體i陷入貧困(取值為1)的概率為P(yi=1|Xi),其中Xi為影響農(nóng)村個(gè)體i陷入貧困與否的特征變量向量,因而農(nóng)村個(gè)體i不會(huì)陷入貧困的概率即為1-P(yi=1|Xi)。因此,二值離散選擇模型的回歸方程即為:

上式中,β為待估計(jì)參數(shù)向量,μi為服從正態(tài)分布的隨機(jī)干擾項(xiàng),該式是用線性函數(shù)描述的概率選擇模型,因而被稱(chēng)為線性概率模型(Liner Probability Model,LPM)。該模型要求,給定任意的特征變量Xi的取值,回歸結(jié)果取值范圍始終在[0,1]之間,但現(xiàn)實(shí)中這一要求難以滿足。因此,需要在模型中引入轉(zhuǎn)換函數(shù)F(Xiβ)加以修正,轉(zhuǎn)換函數(shù)在這里的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是:農(nóng)村個(gè)體在特征變量向量的影響下,陷入貧困的概率。如果利用Logistic函數(shù)作為轉(zhuǎn)換函數(shù)F(Xiβ),則可以的得到Logit回歸模型,具體如下:

對(duì)于(3)式而言,左邊的p/(1-p)表示農(nóng)村個(gè)體陷入貧困和不會(huì)陷入貧困的概率比。第K個(gè)特征變量Xik的估計(jì)參數(shù)βk的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義是明確的,表示Xik增加一個(gè)微小量時(shí),所引起對(duì)數(shù)概率比的邊際變化。當(dāng)βk>0時(shí),表示第k個(gè)特征變量對(duì)于陷入貧困具有正向的影響;反之則反。

2.分位數(shù)回歸模型。由于農(nóng)村個(gè)體在本文考察的4個(gè)維度下的個(gè)體差異較大,因此各個(gè)特征變量對(duì)于貧困人口和非貧困人口收入水平的影響會(huì)有所不同,普通的最小二乘回歸反映各個(gè)特征變量對(duì)于農(nóng)村個(gè)體收入水平期望值的影響,不能考察各特征變量對(duì)于不同收入水平的分布規(guī)律的影響。Koenker和Bassett提出的分位數(shù)回歸模型彌補(bǔ)了普通最小二乘法的不足,它旨在對(duì)條件分位函數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷[23]。分位數(shù)回歸的假設(shè)相對(duì)于普通最小二乘更弱,參數(shù)估計(jì)的穩(wěn)健性更強(qiáng),并能全面刻畫(huà)變量的分布特征。由于分位數(shù)回歸模型可以估計(jì)農(nóng)村個(gè)體收入水平y(tǒng)在給定特征變量X下整體的條件分布,因而可以考察不同維度下各個(gè)特征變量對(duì)于貧困人口和非貧困人口的收入水平方面的影響。根據(jù)Koenker[23]對(duì)分位數(shù)回歸的系統(tǒng)闡述,這里以農(nóng)村個(gè)體的對(duì)數(shù)收入水平y(tǒng)的為被解釋變量,各維度下的特征變量X為解釋變量,構(gòu)建分位數(shù)回歸模型如下:

本文借助stata13.0通過(guò)Bootstrap方法獲得估計(jì)系數(shù)βq及其穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤。

(二)農(nóng)村貧困人口多維特征考察

針對(duì)農(nóng)村貧困人口特征識(shí)別的回歸結(jié)果如表4所示,可以看出,4個(gè)模型在整體上均通過(guò)了統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。

表4中,模型1為基準(zhǔn)回歸結(jié)果,考察4個(gè)維度下18個(gè)特征變量對(duì)于農(nóng)村個(gè)體陷入貧困可能性的影響。回歸模型2為將模型1中的“看電視頻率”替換為“使用互聯(lián)網(wǎng)頻率”后的回歸結(jié)果,以檢驗(yàn)?zāi)P偷姆€(wěn)健性,可以看出,各維度下的特征變量的顯著性和估計(jì)參數(shù)值均未發(fā)生明顯變化,表明模型是穩(wěn)健的。回歸模型3在模型1的基礎(chǔ)上加入地區(qū)虛擬變量(中西部=1),可以看出地區(qū)虛擬變量的估計(jì)參數(shù)顯著為正,表明處于中西部地區(qū)的農(nóng)村個(gè)體陷入貧困的可能性要顯著高于東部農(nóng)村地區(qū)。作為對(duì)照,模型4為普通最小二乘(線性概率模型)估計(jì)結(jié)果,與模型3的解釋變量相同,可以看出,模型4的擬合優(yōu)度要低于模型1~3,這說(shuō)明,運(yùn)用Logit模型更能刻畫(huà)農(nóng)村個(gè)體陷入貧困可能性的變化情況。因此,下面基于Logit模型回歸結(jié)果從各個(gè)維度分析各特征變量對(duì)農(nóng)村貧困的影響。

1.個(gè)體基本特征方面。年齡較大者陷入貧困的可能性較大,性別的影響似乎不大,而健康狀況良好的個(gè)體陷入貧困的可能性則不是很大,這三個(gè)特征所反映的結(jié)論與描述性統(tǒng)計(jì)結(jié)果基本一致,原因可能在于:老人往往在平均勞動(dòng)體能方面弱于其他人群,因而更容易陷入貧困;健康狀況好的人一般具有良好的勞動(dòng)體能,勞動(dòng)參與率也較高,并且在醫(yī)療方面也不會(huì)有太大的支出,因而一般不大可能陷入貧困。少數(shù)民族相對(duì)于漢族陷入貧困的可能性也較大,可能是因?yàn)樯贁?shù)民族聚集區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r相對(duì)落后所致。此外,受教育程度的提高可以提升個(gè)體的人力資本水平,降低了陷入貧困的可能性(盡管不顯著),已婚人群可能因?yàn)榧彝ビ行趧?dòng)力的增加和家庭內(nèi)部的分工而陷入貧困的可能性也相對(duì)較小(盡管也不顯著)。

2.個(gè)體家庭特征方面。個(gè)體所在家庭人口數(shù)量較多或者家庭未成年子女?dāng)?shù)量較多,則陷入貧困的可能性較大,這是因?yàn)榧彝ト丝跀?shù)量較大則意味著家庭的生活開(kāi)支較大,家庭未成年子女?dāng)?shù)量較多,則意味著家庭的撫養(yǎng)負(fù)擔(dān)較大;父母或配偶受教育程度較高的個(gè)體,陷入貧困的可能性較小,這可能是因?yàn)榇嬖谠醋愿改傅拇H人力資本轉(zhuǎn)移和源自配偶的代內(nèi)人力資本轉(zhuǎn)移。此外擁有房產(chǎn)數(shù)量較多的人群不僅不會(huì)在住房需求上有較大指出,反而可能會(huì)有一定的財(cái)產(chǎn)性收入,因而陷入貧困的可能性也不大。

3.個(gè)體社會(huì)特征方面。政治面貌(中共黨員)對(duì)陷入貧困的可能性存在負(fù)向影響(盡管不顯著),這可能是由于處于農(nóng)村基層的中共黨員在脫貧方面有一定的帶動(dòng)作用和模范作用。宗教信仰對(duì)于農(nóng)村個(gè)體陷入貧困的可能性有一定的負(fù)向影響,(這與Maitra和Rao在考察印度貧民窟的貧困問(wèn)題時(shí)的實(shí)證結(jié)果比較相似[12])。合作醫(yī)療參與和養(yǎng)老保險(xiǎn)參與在一定程度上可以降低陷入貧困的可能性(但統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)并不顯著),這說(shuō)明,參與社會(huì)保障機(jī)制之后,農(nóng)村人口抵御疾病和其他風(fēng)險(xiǎn)的可能性增加,因而降低了“因病致貧”或“因病返貧”的可能性。

4.個(gè)體其他特征方面。具有非農(nóng)工作的人意味著在農(nóng)業(yè)之外有其他的收入來(lái)源,因而陷入貧困的可能性較低。每周工作時(shí)間較長(zhǎng)的人,陷入貧困的可能性也不大(盡管不顯著),這是由于向上傾斜的勞動(dòng)供給曲線使得工作時(shí)間較長(zhǎng),能在既定工資率下獲得較多的工資收入,進(jìn)而起到脫貧的作用。此外,看電視的頻率似乎對(duì)農(nóng)村個(gè)體陷入貧困的可能性有一定的負(fù)向作用,這可能是由于在農(nóng)村地區(qū),電視是人們獲取與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和非農(nóng)就業(yè)相關(guān)信息的主要手段,因而可能會(huì)降低陷入貧困的可能性,模型2中用“使用互聯(lián)網(wǎng)頻率”替換“看電視頻率”,得到了類(lèi)似的結(jié)果,證實(shí)了這一猜想的合理性。

綜上,在農(nóng)村貧困人口主要存在以下幾個(gè)典型特征:老年人、受教育程度較低、身體健康狀況較差、少數(shù)民族、未婚狀態(tài)、所在家庭人口數(shù)量或未成年子女?dāng)?shù)量較大、非黨員、無(wú)宗教信仰、沒(méi)有非農(nóng)工作、周工作時(shí)間較短、看電視頻率(這里理解為獲取與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)信息)較低、處于西部地區(qū)可能性較大等。盡管還有一些特征變量并未被Logit模型識(shí)別出,但并不意味著這些特征變量對(duì)農(nóng)村貧困人口沒(méi)有影響,而且這些所有的特征變量對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口不同收入水平的影響還有待進(jìn)一步考察。

(三)多維特征對(duì)貧困與非貧困人口收入水平影響的比較分析

為了進(jìn)一步考察各個(gè)特征變量對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口不同收入水平的影響,并比較分析差異背后的原因,這里以收入水平的對(duì)數(shù)為被解釋變量,進(jìn)行分位數(shù)回歸,結(jié)果如表5所示。

需要說(shuō)明的是,在CGSS調(diào)查數(shù)據(jù)中,經(jīng)過(guò)預(yù)處理之后的這5 410份個(gè)體調(diào)查問(wèn)卷中,處于貧困人口的個(gè)體有730個(gè),因此當(dāng)年(2011年)農(nóng)村地區(qū)的貧困發(fā)生率為13.49%(=730/5 410),在表5的分析結(jié)果之中,模型1和模型2可以反映各個(gè)特征變量對(duì)貧困人口收入水平的影響狀況,模型4和模型5可以反映各個(gè)特征變量對(duì)非貧困人口收入水平的影響狀況,其中模型3的反映的分位點(diǎn)(15%)附近被調(diào)查個(gè)體的家庭人均收入雖然在貧困線之上,但依然不足3 000元,因而可以將該模型的結(jié)果看作是對(duì)貧困線附近農(nóng)村人口主要特征的反映。下面詳細(xì)分析各維度下的特征變量對(duì)不同人群收入水平影響的差異。

1.個(gè)體基本特征。在農(nóng)村地區(qū)的貧困人口中,年齡對(duì)收入水平影響存在倒“U”型關(guān)系,并且在10%分位點(diǎn)附近非常顯著,而在非貧困人口頂層收入人群中不存在這一倒“U”型關(guān)系。性別對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口的收入水平的影響存在方向性差異,在非貧困人口中可能存在性別歧視。受教育程度對(duì)各人群的收入水平有顯著的正向促進(jìn)作用,但影響強(qiáng)度上隨收入水平提高有逐步降低的趨勢(shì),這說(shuō)明教育回報(bào)遵循邊際遞減規(guī)律。健康狀況對(duì)各人群的收入水平也有顯著的正向影響,但影響強(qiáng)度隨收入水平上升存在遞減趨勢(shì),說(shuō)明對(duì)于底層貧困人口而言,健康的身體意味著較強(qiáng)的勞動(dòng)體能,因而會(huì)促進(jìn)收入水平提高(即健康是收入的因)。民族特征(漢族)對(duì)收入水平有較強(qiáng)的正向作用,這可能是因?yàn)槲覈?guó)少數(shù)民族聚集區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)于漢族聚集區(qū)較為落后,因而收入水平也較低。婚姻特征(已婚)只對(duì)貧困人人群的收入水平有顯著的正向作用(盡管不顯著),這可能是因?yàn)椋瑢?duì)于貧困人口而言,已婚意味著家庭勞動(dòng)力的增加,因而人均收入水平會(huì)提升。

2.個(gè)體家庭特征。不論是貧困人口還是非貧困人口,家庭人口數(shù)量對(duì)收入水平的影響均呈現(xiàn)出“U”型特征,原因可能在于:當(dāng)家庭人口比較少時(shí),有效勞動(dòng)力不足,人口數(shù)量的增加意味著家庭開(kāi)支的增加,因而家庭人均收入會(huì)下降;當(dāng)家庭人口數(shù)量比較多時(shí),隨著人口數(shù)量的增加,意味著家庭的有效勞動(dòng)力也在增加,此時(shí)分?jǐn)偟矫總€(gè)人的收入會(huì)相應(yīng)逐步增加。父母和配偶的受教育程度對(duì)于貧困人口和非貧困人口的不同收入水平均具有一定的正向作用(只是顯著性和影響程度有所差異),說(shuō)明源自父母人力資本的代際轉(zhuǎn)移和配偶人力資本的代內(nèi)轉(zhuǎn)移對(duì)農(nóng)村個(gè)體的收入水平具有一定的促進(jìn)作用。未成年子女?dāng)?shù)量對(duì)于貧困人口和非貧困人口的收入水平有一定的負(fù)向影響(只是貧困人口不顯著),這可能是因?yàn)槲闯赡曜优脑黾右馕吨彝狃B(yǎng)負(fù)擔(dān)的增加,而對(duì)于高收入群體而言,還意味著人力資本投資(教育投資)的增加,因而這種負(fù)向作用更為顯著。擁有房產(chǎn)數(shù)量對(duì)于貧困人口收入水平的影響不顯著,但對(duì)于非貧困人口的收入水平的正向影響非常顯著,這是因?yàn)樨毨丝诖蠖嘀挥幸惶追慨a(chǎn)滿足住房需求,因而房產(chǎn)數(shù)量對(duì)收入影響并不是很大,而對(duì)于非貧困人口而言,額外的房產(chǎn)可以帶來(lái)財(cái)產(chǎn)性收入,因而房產(chǎn)數(shù)量對(duì)收入水平的正向影響比較顯著,并且隨著收入水平的上升,這種影響的強(qiáng)度在迅速擴(kuò)大。

3.個(gè)體社會(huì)特征。政治面貌(黨員身份)對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口的收入水平有一定正向促進(jìn)作用(盡管不顯著),這可能是因?yàn)辄h員在其所在收入階層所發(fā)揮的示范效應(yīng)和帶動(dòng)作用所致。宗教信仰對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口收入水平有一定的正向影響(只是顯著性和影響程度有所差異),在中下層人群中的影響程度要更大一些,這可能是因?yàn)樽诮痰哪承C(jī)制提供了一定的社會(huì)保障功能和作為交流平臺(tái)為農(nóng)村人口提供了獲取就業(yè)信息的渠道[24],因而有助于提升農(nóng)村人群的非農(nóng)收入。醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)的參與對(duì)貧困人口的收入水平的提升有一定的促進(jìn)作用(盡管不顯著),但對(duì)非貧困人口中的部分群體收入水平的負(fù)向影響表明可能存在“逆向選擇”現(xiàn)象,即參與合作醫(yī)療之后人們主觀上醫(yī)療保障加強(qiáng)了,因而缺乏足夠的動(dòng)力去提高自己的收入水平,反而退到了較低收入水平。

4.個(gè)體其他特征。非農(nóng)工作對(duì)于貧困人口收入水平的正向促進(jìn)作用要大于非貧困人口,這是因?yàn)樵谵r(nóng)村地區(qū)非農(nóng)工作對(duì)于貧困人口而言是獲得額外收入的一種方式,但對(duì)于非貧困人口而言這類(lèi)工作具有兼職性質(zhì),隨著收入水平的提升,人們對(duì)閑暇的珍視會(huì)導(dǎo)致這種兼職的意愿會(huì)有所下降。周工作時(shí)間對(duì)于農(nóng)村貧困人口和非貧困人口收入水平的影響強(qiáng)度存在較大差異:對(duì)于貧困人口而言,周工作時(shí)間的增加意味著勞動(dòng)供給的增加,因而既定工資率下的收入也會(huì)增加;在較高收入水平(90%分位點(diǎn))周工作時(shí)間的影響已不顯著,說(shuō)明高收入階層并不存在工作時(shí)間與收入水平的正相關(guān)關(guān)系,這意味著在農(nóng)村非貧困人口中的高收入階層,可能存在向后彎曲的勞動(dòng)供給曲線的(人們更看重閑暇)。看電視頻率對(duì)于貧困人口的收入水平的促進(jìn)作用是上升的(盡管不顯著),可能是因?yàn)樨毨丝谕ㄟ^(guò)電視獲得的與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和非農(nóng)就業(yè)的信息在一定程度增加了其提高收入的可能性;對(duì)于非貧困人口而言,看電視頻率對(duì)收入水平的影響并不顯著,這可能是由于收入水平較高,人們獲取信息的來(lái)源渠道很多,源自看電視頻率對(duì)收入的影響可能很小。

四、結(jié)論

本文結(jié)合2012年中國(guó)綜合社會(huì)調(diào)查(CGSS)數(shù)據(jù),采用Logit回歸模型識(shí)別了中國(guó)農(nóng)村貧困人口的主要特征,并通過(guò)分位數(shù)回歸模型考察了這些特征變量對(duì)農(nóng)村貧困人口和非貧困人口不同收入水平的影響,主要可以得出以下結(jié)論:

在中國(guó)農(nóng)村地區(qū),具有以下幾個(gè)典型特征的人群陷入貧困的可能性較大:老年人、受教育程度較低(自身、配偶或父母)、身體健康狀況較差、少數(shù)民族、未婚狀態(tài)、家庭撫養(yǎng)負(fù)擔(dān)過(guò)重、無(wú)宗教信仰、沒(méi)有非農(nóng)工作、周工作時(shí)間較短、使用電視或互聯(lián)網(wǎng)頻率較低(這里理解為獲取與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和非農(nóng)就業(yè)相關(guān)信息)較低、處于中西部地區(qū)等。

此外,對(duì)于農(nóng)村貧困人口和非貧困人口,隨著收入水平的提高,不同維度的特征變量對(duì)收入水平的影響存在一定的差異:個(gè)體基本特征方面,年齡對(duì)收入影響的倒“U”型特點(diǎn)在非貧困人口更為明顯,性別的影響似乎并不顯著,受教育程度對(duì)不同人群收入的影響遵循邊際遞減規(guī)律,健康狀況對(duì)貧困人口收入水平的影響更大,民族特征對(duì)不同人群收入的影響與我國(guó)少數(shù)民族聚集區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后有一定的關(guān)系,婚姻特征的影響在非貧困人口更為顯著;個(gè)體家庭特征方面,家庭人口數(shù)量對(duì)貧困人口和非貧困人口收入的影響存在“U”型特點(diǎn),源自父母和配偶人力資本的代際和代內(nèi)轉(zhuǎn)移在貧困人口和非貧困人口中均存在,未成年子女?dāng)?shù)量對(duì)收入的影響在非貧困人口更為顯著,擁有額外房產(chǎn)所帶來(lái)的財(cái)產(chǎn)性收入在非貧困人口頂端的影響非常顯著;個(gè)體社會(huì)特征方面,政治面貌(黨員身份)對(duì)收入的有一定的促進(jìn)作用(但不顯著),宗教信仰對(duì)中下層人群收入水平有顯著的正向促進(jìn)作用,醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)的參與對(duì)貧困人口的收入水平的提升有一定的促進(jìn)作用,但對(duì)非貧困人口中的部分群體收入水平的負(fù)向影響表明可能存在“逆向選擇”現(xiàn)象;個(gè)體其他特征方面,非農(nóng)工作對(duì)于貧困人口的增收作用更為顯著,周工作時(shí)間的長(zhǎng)短對(duì)貧困人口和非貧困人口的影響存在差異,說(shuō)明農(nóng)村可能存在向后彎曲的勞動(dòng)供給曲線,使用電視頻率對(duì)貧困人口有一定的正向促進(jìn)作用,對(duì)非貧困人口收入水平的影響則不顯著。

參考文獻(xiàn):

[1] Ken Tabata. Inverted Ushaped Fertility Dynamics, the Poverty Trap and Growth[J].Economics Letters, 2003, 81(2):241248.

[2]Willi Semmler,Marvin Ofori.On Poverty Traps,Thresholds and Takeoffs[J].Structural Change and Economic Dynamics,2007,81(1):126.

[3]Aart Kraay, Claudio Raddatz.Poverty Traps,Aid,and Growth[J].Journal of Development Economics,2007,82(2):315347.

[4]Yoichi Gokan. Poverty Traps,the Money Growth Rule,and the Stage of Financial Development[J].Journal of Economic Dynamics and Control, 2011,35(8):1 2731 287.

[5]Munir A. Hanjra,Tadele Ferede,Debel Gemechu Gutta.Pathways to Breaking the Poverty Trap in Ethiopia:Investments in Agricultural Water, Education, and Markets[J].Agricultural Water Management, 2009, 96(11):1 5961 604.

[6]Felix Naschold.“The Poor Stay Poor”: Household Asset Poverty Traps in Rural SemiArid India[J].World Development,2012,40(10):2 0332 043.

[7]Guido Cazzavillan,Michael Donadelli,Lauren Persha. Economic Growth and Poverty Traps in Subsaharan Africa: The Role of Education and TFP Shocks[J].Research in Economics,2013,67(3):226242.

[8]Lena Giesbert, Kati Schindler.Assets,Shocks,and Poverty Traps in Rural Mozambique[J].World Development, 2012,40(8):1 5941 609.

[9]Mauricio Bucca. Merit and Blame in Unequal Societies: Explaining Latin Americans Beliefs About Wealth and Poverty[J].Research in Social Stratification and Mobility,2016,44(6):98112.

[10]Huafeng Zhang.The Poverty Trap of Education: Educationpoverty Connections in Western China[J]. International Journal of Educational Development, 2014,38(9):4758.

[11]Zewdu Ayalew Abro,Bamlaku Alamirew Alemu,Munir A Hanjra.Policies for Agricultural Productivity Growth and Poverty Reduction in Rural Ethiopia[J].World Development,2014,59(7): 461474.

[12]Chandana Maitra,D S Prasada Rao.Povertyfood Security Nexus:Evidence From a Survey of Urban Slum Dwellers in Kolkata[J].World Development,2015,72(8):308325.

[13]Katsushi S Imai,Raghav Gaiha,Ganesh Thapa.Does Nonfarm Sector Employment Reduce Rural Poverty and Vulnerability? Evidence From Vietnam and India[J].Journal of Asian Economics,2015,36(2):4761.

[14]Tesfamicheal Wossen,Thomas Berger. Climate Variability,F(xiàn)ood Security and Poverty: Agentbased Assessment of Policy Options for Farm Households in Northern Ghana[J].Environmental Science & Policy,2015,47(3):95107.

[15]Renuka Mahadevan,VietNgu Hoang.The Nexus Between Poverty and Deprivation in Vietnam[J].Journal of Policy Modeling,2016,38(2):290303.

[16]李實(shí),John Knight.中國(guó)城市中的三種貧困類(lèi)型[J].經(jīng)濟(jì)研究,2002(10):4758.

[17]王祖祥.中國(guó)農(nóng)村貧困評(píng)估研究[J].管理世界,2006(3):7177.

[18]王小林,Sabina Alkire.中國(guó)多維貧困測(cè)量:估計(jì)和政策含義[J].中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2009(12):410.

[19]羅楚亮.農(nóng)村貧困的動(dòng)態(tài)變化[J].經(jīng)濟(jì)研究,2010(5):123138.

[20]鄒薇,方迎風(fēng).關(guān)于中國(guó)貧困的動(dòng)態(tài)多維度研究[J].中國(guó)人口科學(xué),2011(6):4959.

[21]Li Shi.Poverty Reduction and Effects of Propoor Policies in Rural China[J].China and World Economy,2014,22(2):2241.

[22]Jiandong Chen.The Influences of Aging Population and Economic Growth on Chinese Rural Poverty[J].Journal of Rural Studies,2016,47:665676.

[23]Koenker, R.Quantile Regression [M].London:Cambridge University Press,2005:2667.

[24]樂(lè)君杰,葉晗.農(nóng)民信仰宗教是價(jià)值需求還是工具需求?——基于CHIPs數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)[J].管理世界,2012(11):6776.

西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2017年3期

西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)2017年3期

- 西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)的其它文章

- 企業(yè)社會(huì)責(zé)任履行視角下的林業(yè)投資特點(diǎn)及模式

- 新一輪集體林權(quán)制度改革階段成效、存在問(wèn)題及完善對(duì)策

- 農(nóng)林高等職業(yè)院校教育投入產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)效益分析

- 外出務(wù)工對(duì)農(nóng)村地區(qū)教育人力資本積累的影響

- 近代關(guān)中種植業(yè)結(jié)構(gòu)的商品化選擇與隱性危機(jī)應(yīng)對(duì)

- 基于AHP法的商業(yè)化育種模式研究