溫州市行政村名與自然環境要素

杜瑤?賈文毓

摘 要:地名是一種社會文化現象,作為豐富地點歷史的文化符號,地名的意義在人們看來通常是它本身字面意思,為了讓人們更好的理解地名的意義,以溫州市各地區地名為研究對象,結合當地的自然環境要素,運用統計、歸納分類等方法,對溫州市的各地區地名從自然方面進行了分析。通過對溫州市行政村名的研究,揭露自然環境要素對溫州市各地區地名的形成具有重要意義。

關鍵詞:行政村名;溫州市;自然環境要素

一、引言

人類居住的生活環境,絕大多數都有自己的名稱,也就是地名。地名是隨著人類社會的出現才產生的。隨著現在社會不斷地發展,地名從最初的繁瑣逐漸簡化,類型也逐漸增多,傳播范圍也是越來越遠,越來越大,而它的功能就是描述地理實體。地名也具有社會性、時代性、民族性和地域性及代表性等特性,而它的命名、演變始終都受到社會發展水平的制約,地名的命名依據還能反映出一個民族的心理狀態、風俗習慣和其他特征。本文以溫州市的行政村名為研究對象,進行研究和分析,通過采用統計、歸納分類等方法,從地理學角度來分析溫州市行政村名命名的自然地理要素。

二、溫州市基本概況

溫州市是浙江省轄地級市,位于浙江省東南部,東瀕東海,南毗福建,西北部與麗水相接連,東北部與臺州市相接壤。簡稱“甌”;陸地面積11784平方公里,4個區,2個縣級市,5各縣。境內大小河流150多條,島嶼436個。擁有中亞熱帶季風氣候的氣候條件,冬夏季風交替顯著,溫度適宜,雨量充沛。溫州市的歷史悠久,又有2000余年的建城歷史,也是中國民營經濟發展的先發地區與改革開放的前沿陣地。在改革開放初期,以“南有吳川,北有溫州”享譽全國。溫州土壤肥沃,河流湖泊眾多,海洋資源豐富,是江南的“魚米之鄉”。

三、溫州市行政村名與自然環境要素

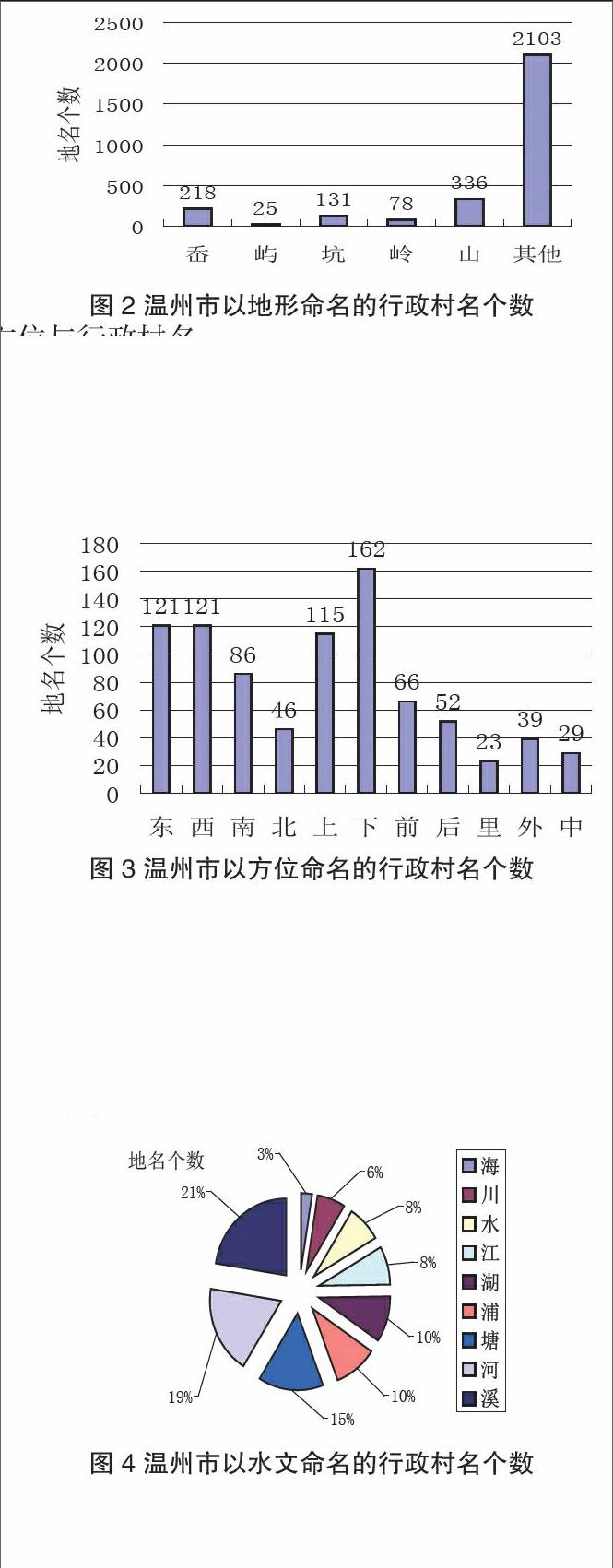

溫州市的行政村名一共有6083個,根據村名的語源類型可將其分為10類:地形,動物,方位,方向,距離,水文,土壤,巖石,顏色,植物。

每個行政村名都是由很多類型構成的,因此在分類統計時有重復計算的,但這并不影響分析行政村名語源類型的分析。溫州市行政村名的具體統計結果如下(圖1、圖2)。

根據圖1可以得出,在溫州市內,以地形命名的行政村所占比例最大,例如:嶺下村、肖山村、泰山村。說明了溫州市地形多樣,既有山川,平原,又有海島、湖泊。而大多數村名都以地形為主命名。以方位命名的行政村數量也很大,比如:東坦頭村、林下村、西灣村等。說明溫州市對住宅或村落的方向和位置很重視。以“水文”命名也相對較多,可見溫州河流數量較多,分布較廣。以“土壤,方向”命名的相對比較少。其他行政村名如:桃山村、浦石村、黃潭村等都反映了“巖石,顏色,植物”等特殊的特點。

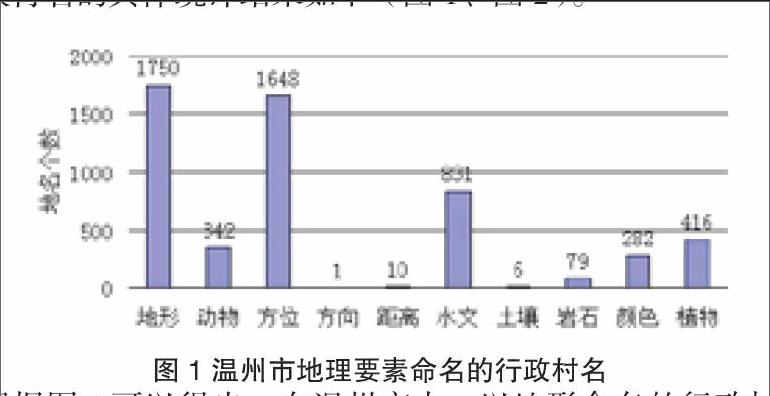

1.地形與行政村名

在所有語源類型中,地形所占比例最大,而溫州地處浙江省東南沿海,轄三區二市六縣,全市國土面積11787km2,總人口達760萬。地形較復雜,其中山地面積達78.2%,平原、江河、島嶼面積僅占21.8%。

根據圖2可以看出以“山”命名的行政村在所有地形類命名中所占比例最大,例如:洪山村、肖山村、中央山村。以“岙”命名的行政村數量也很大,比如:吳岙村、西岙村、項岙村等。行政村名以“坑”“嶺”等命名,說明了溫州市山區和坑地面積廣大,城市周圍山嶺很多。其他行政村名如:西門島村、洞橋頭村、王神洞村等都反映了當地特殊的地貌特點,從而展現出溫州地形多樣,既有山川,平原,又有海島、湖泊。

2.方位與行政村名

方位所指的是方向位置。也就是說東、南、西、北為基本方位;東北、東南等為中間方位,有時候方位會和其他參照物一起被使用,而常用的方位名詞有:前、后、上、下、東、西、南、北、頭、口、中等。溫州市用方位命名的村名有985個。

根據圖三可知,以方位命名的行政村名中,含東西上下等詞的村名最多,其次是南北前后等詞,例如:西灣村,東坦頭村,上三房村,大元下村,章前垟村,后半廠村,朝北處村,南行街村等。而溫州市的地名大多都是和地形,水文等一起使用的。

3.水文與行政村名

溫州市的主要河流有甌江,飛云江,清江,鰲江,塘河等。根據圖4可知,以“溪”命名的行政村數量所占比重最大,由此可知溫州市依靠溪水的村落較多。其次是以“河,塘,浦”命名的行政村,由于溫州市內有甌江,飛云江,塘河等河流以及眾多的湖泊,所以溫州市行政村的命名受水文要素的影響很大。

4.其他自然因素與村名

溫州市不光有地形、水文、方位命名的村名,還有其他因素(動物,方向,巖石,植物,顏色,距離,土壤)命名的村名,雖然所占比重不大,但這些都與溫州市有密切聯系。

四、結語

溫州市行政村的命名受地形和方位的影響最大,村名中涉及的地形類型主要有岙、山、嶺、坑、坡、嶼、峪等,這不光反映了溫州市復雜多樣的地形狀況,而且反映出溫州市地形的突出。同時,溫州以地形和水文要素命名的行政村在空間分布上具有統一性,它們分布在平原和山川地區,體現了溫州當地獨特的地形、地貌和水文特征。而在此基礎上,有些村名又添加了方位,更準確的表達其含義和聯系。

參考文獻:

[1]劉保全.地名文化遺產概論[M].北京:中國社會出版社,20112:1.

[2]崔乃夫.中華人民共和國地名大詞典(1-3卷)[Z].北京:商務印書館,1992.

[3]張興平.水與居民點及地名的關系[J].地名知識,1991(2):35-36.

[4]華林甫.中國地名學史考論[M].北京:社會科學出版社,2002.

作者簡介:杜瑤(1995-),女,山西晉城人,山西師范大學地理科學學院14級本科生。

賈文毓(1960- ),男,山西洪洞人,山西師范大學地理科學學院教授,研究方向:人文地理學。