混合教學模式在社區教育的實驗研究

[摘 要]在社區教育實踐中,對“線上+線下”的混合教學模式進行改革,提出具有社區教育特質的“線上與線下+課堂與實訓+學校與企業”相結合的復合型混合教學模式,以攝影項目的教學實驗為例,通過數據對比分析和檢驗實驗假設,證明混合教學模式適合社區教育。

[關鍵詞]社區教育;混合教學模式;實驗;運用

[中圖分類號]G434 [文獻標識碼]A [文章編號]1008-7656(2017)02-0017-06

目前,集互聯網學習和傳統教學優勢為一體的“混合教學模式”在很多學校特別是高職院校得以推崇和運用。這種教學模式既有現代教育特質又包含傳統教學的優點;既能滿足學生通過網絡獨立學習、自主學習和個性化學習,又能滿足學生與教師面對面交流,獲得知識和情感方面的升華,深受學生喜愛。但這一教學模式在教學對象復雜、教學組織松散、學習意愿隨意的社區教育中能否得到有效實施,獲得滿意的學習效果,是一個值得研究和探索的問題。近幾年,我國的社區教育呈現蓬勃發展態勢,但對社區教育的核心問題——社區教育的教學研究卻相對滯后。為此,將“混合教學模式”理念引入社區教育,并結合工作實踐,通過教學實驗,對這種模式進行新的架構,以實驗為導向,檢驗該模式實際運用效果。

一、對混合教學模式的認識

“混合教學模式”是“混合型學習理論”催生下的一種教學模式。所謂混合式學習,或混合式教學(Blending Learning),就是要把傳統學習方式的優勢和e-Learning(即數字化或網絡化學習)的優勢結合起來,既要發揮教師引導、啟發、監控教學過程的主導作用,又要充分體現學生作為學習過程主體的主動性、積極性與創造性[1]。Blending Learning追根溯源是認知主義和建構主義學習理念的一種提升,這種提升會使得學生的認知方式發生改變,教師的教學模式、教學策略、角色也都發生改變。這種改變不僅只是形式的改變,而是在分析學生需要、教學內容、實際教學環境的基礎上,充分利用在線教學和課堂教學的優勢互補來提高學生的認知效果。Blending Learning強調的是在恰當的時間應用合適的學習技術達到最好的學習目標[2]。

為了便于理解混合式教學理論,引用C. K. Prahalad教授的一個課程設計:

●學生仍需在傳統的教室學習,以獲取足夠的先備知識。

●每個星期五的下午2~5 時,定為課堂的討論時間。

●每堂課結束后,推派一組學生在午夜前將該堂課做總結并制成多媒體教材。

●在這份成品完成后,需將此公布在網絡上,學生們就可以開始評論并反思這次討論活動的內容。這些活動需在星期六的午夜前完成。

●學生們需從這些討論中選擇一個主題,寫成約兩頁的報告。每份報告可由2~3 人的小組共同完成,在星期天午夜之前交出。

●學生們必需持續不斷地對其有興趣的主題做討論。

●在下次課堂討論時,由教師帶領學生討論在在線討論區內最受矚目的主題。

C. K. Prahalad從上述的教學進程中發現:在整個教學活動中,學生的角色已由傳統教室學習的聽述者,轉換成知識的共同創造者;而且課后網絡發展的學習活動和課堂內的學習活動同等重要,雖然這樣的過程中,教師所需付出的努力比傳統講述式的教學要多,但所能得到的教學效果也是不容置疑的[3]。

二、社區教育混合教學模式架構

“混合教學模式”的核心是強調“線上與線下”的有機結合,它是現代教育技術與傳統教學融合發展的產物,形式上更符合那些樂意接受新事物的校內學習者的心里,并容易被他們所接受。而社區教育從教育的形式上說屬于學校外的教育,是校內教育的補充,它雖然有一般學校的教育功能,但又和普通的校內教育有很多不同。首先,在教育對象上,社區教育對象不分年齡性別,只要有一定的需求和愛好,都可以聚在一起學習;從認知水平上看,同一個項目的學習者的水平和層次可參差不齊,甚至差別很大;從學習目標上看,學習者大多以自身快樂和感官體驗為主,沒有明確的學習目標。因此,社區教育在教學上不能按部就班校內教育的混合教學模式,但可以運用“混合式”學習理論,結合社區教育的特點,對“混合教學模式”進行架構和創新。

從研究學習者的實際需求出發,發現在實際體驗中獲得心里愉悅,是社區教育學習者最基本的“原動力”。“體驗”包含在教學活動中,它是課堂教學的延伸,更多地從社區教育教學實訓中獲得。有些實訓活動,需要走出課堂,到社會和大自然中去;有些則需要為學習者提供必要的實訓場地、實訓物品和輔導人員——這些單靠學校的力量難以承擔,需要借助社會力量。因此,在教學模式的構建上,不能僅僅考慮單一的線上線下教學,更要尋找一種結構更為完整、操作更靈活的教學模式。根據社區教育具有開放性的特點,以C. K. Prahalad 教授的教學設計為參考,提出有一定參考價值的便于應用和推廣的社區教育“混合教學模式”,即:線上與線下+課堂與實訓+學校與企業相結合的教學模式。“線上”主要是利用互聯網進行學習和互動,可通過PPS平臺、QQ群和微信等形式分享學習經驗或前沿知識;“線下”是傳統的面對面的交流學習。“課堂”主要是學員在教室的集中學習,例如傳統的面授形式和多媒體教學相結合;“實訓”主要是“課堂”外的學習和體驗,是一種實踐性的教學活動。“學校與企業”主要是強調兩者之間的合作,發揮各自的優勢,對于那些實踐性較強的項目,功效尤為突出。線上與線下+課堂與實訓+學校與企業相結合的“混合式”教學模式,是經過實踐探索總結出來的一種理想狀況下的社區教育教學模式。

三、線上與線下+課堂與實訓+學校與企業相結合的社區教育混合教學模式實驗研究

(一)確定實驗樣本和教學方式

1.確定實驗樣本

從北海社區大學攝影班78名學員和廣西電大社區教育攝影專業103名學員中各抽取35名學員作為實驗樣本,分別用P1、P2表示。為了使P1、P2有較高的可比性,在個體選取上盡量讓P1、P2在性別、年齡層次、學歷、職業等方面的人數基本趨于一致,按照如下選取:一是有學習攝影的興趣和愛好但無攝影方面的知識和技巧;二是有初步的計算機網絡技能;三是能堅持系列學習,無途中棄學(見表1)。

通過對這些個體的基本情況的效度和信度檢測,各因數誤差能控制在合理范圍內,符合樣本的選取要求。

2.教學方式

為保證實驗的獨立性,使P1、P2兩個樣本個體的學習互不受干擾和影響,P1教學安排在北海社區大學進行,采用傳統方式教學;P2安排在廣西電大進行,采用“混合教學模式”教學。P2教學情況可以通過網絡視頻和QQ傳遞,實驗教師可以跟班學習或通過網絡了解學習情況。

(二)實驗變量因數和實驗假設

1.實驗變量

學習興趣、生活態度、快樂感、成就感、合作度和人際關系這六個因素最能反映社區教育個體的變化,也最能體現兩種不同的教學方法產生的效果。為此,選擇這六個因素作實驗檢測的因子。

2. 實驗假設

在實驗之前先對這六個變量因子和學習效果作如下假設:

通過一系列學習(本實驗安排十個教學專題),P2在學習興趣及生活態度方面明顯強于P1;

就快樂感和成就感而言,P2與P1有顯著差異,即P2明顯高于P1;

就合作度及人際關系改變而言,P2較P1也有明顯優勢;

就學習效果(成果)而言,P2的總體水平明顯高于P1。

(三)假設檢驗與因數分析

1.假設檢驗

在十個專題學習(一個循環周期)的學習過程中,采用復式問卷,分兩次(中期、末期)對P1、P2個體進行問卷調查,目的是使問卷內容有較高的信度和效度。問卷的內容包括學習興趣、生活態度、快樂感、成就感、合作度和人際關六個帶有主觀因素和感情色彩的變量。為了使以上假設得以準確驗證,需要把上述六個變量因子進行量化。但在實際操作中,對于所涉內容進行量化,是一個相對難以把握的事情,因為P1、P2兩個樣本各自運用同一種教學方法,缺乏對比,故存在一定個體主觀性,影響實驗評判。因此,在實驗過程中,針對教學內容,有意交換任課教師,P1教學中適當穿插P2教學,P2進行中適當穿插P1教學,讓每個個體都能體驗到兩種不同的教學方法,然后在針對問卷中的問題進行量化,使其科學化,能夠較好解決這個問題。

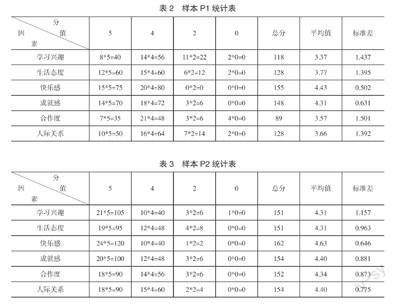

在量化的過程中,參考問卷中常用的李克特(Likert)計分法,設置四個選項(很好、好、一般、不好),并賦予每個選項一定分值(很好5,好4,一般2,不好0)。為檢測這六個因子的信度,采用SPSS軟件,計算Alpha信度系數,計算結果為:學習興趣0.910,生活態度0.823,快樂感0.885,成就感0.767,合作度0.793,人際關系0.857。數據表明,六個變量均有較高的信度(見表2)。

在假設檢驗上,采用期末調查的數據(經過較長時間學習,期末調查數據更為穩定),通過計算機輔助程序計算樣本總分值、平均分值、各因數標準差。根據雙總體u檢驗(樣本的個體數大于30),計算出各因數的u值,樣本容量:N1=N2=35(見表3)。

計算可得:

(1)學習興趣:u=1.54

(2)生活態度:u=2.10

(3)快樂感:u=0.074;

(4)成就感:u=0.51

(5)合作度:u=2.96

(6)人際關系:u=3.23。

2.因素分析

決定顯著性水平α=0.05,μα=1.96,對各因素做出判斷:

(1)學習興趣:1.54<1.96,檢驗結論為差異不顯著,即P1、P2的個體在學習興趣上無顯著差異。

(2)生活態度:2.5>1.96,即差異顯著。說明假設是正確的,即P2在生活態度方面明顯高于P1。

(3)快樂感:0.074<1.96,即P1、P2的快樂感差異很不顯著。否定假設。

(4)成就感:0.51<1.96,即差異不顯著,同樣否定假設。

(5)合作度:2.96>1.96,即差異顯著。接受假設。

(6)人際關系:3.23>1.96,即差異顯著。接受假設。

以上檢驗結果,P1、P2在學習興趣好、快樂感和成就感三個因素的差異不顯著,這與假設相反。經過分析這是符合實際的,因為P1、P2雖然教學方法不同,但個體在攝影方面本來就有興趣,并都在學習上獲得快樂和收獲,因此他們的學習感受基本趨于一致。而在生活態度、合作度和人際關系三個因素方面產生明顯差異,符合預期。這是因為學習方法不同,影響個體的表現。P2采用的是“混合式”教學,能較大程度滿足學習者的心理需求,因為多了線上線下的交流,生活態度、合作度和人際關系較P1均有明顯的提高。

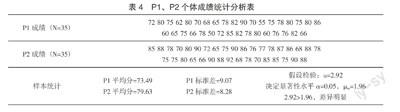

學習成績是檢驗教學方法的重要手段,雖然社區教育在對學員的學習成績要求方面不是最重要,但對于那些有強烈要求提高技能和水平的學員是重要的。因此,本文在一個教學周期完成后均對兩個樣本的學員作品進行考評。考評方法是:學員按教師要求提交一幅攝影作品,通過網絡上傳,P1、P2的教師對同一作品打分,取平均值作為該學員的最終成績,將P1、P2每個學員的成績進行比較分析(見表4)

由此判斷,采用“混合式”教學模式教學的樣本(P2)的學習成績明顯高于運用傳統教學模式的樣本(P1)。

四、社區教育采用混合教學模式的建議

上述實驗,驗證了社區教育“混合教學模式”有較強的教學效果和較好的運用價值。社區教育涉及的學習項目和內容包羅萬象,可把它分為三大模塊,一是課堂內(室內)學習的項目(內容);二是課堂外(室外)學習的項目(內容);三是課堂內與課堂外(室內與室外)相結合的項目(內容)。線上與線下+課堂與實訓+學校與企業相結合的社區教育 “混合教學模式”,不能機械地套用到某一模塊中的某個項目,而是根據不同的項目,或者同一項目不同的學習內容進行取舍。以社區活動開展得較普遍的“書法”“攝影”“茶藝”項目為例,給出以下建議:

(一)書法。主要以室內學習為主,采用“線上與線下+課堂與實訓”相結合的“混合式”學習模式。學習者按教師要求通過網絡進行線上學習,從書法欣賞開始,了解各種書體的結構和演變,再進行線下學習(或室內的課堂學習),即在教師的指導下逐步進行書法練習。學習者可將一切學習活動的感受通過網絡(線上)與教師或同學交流,達到增進友誼,陶冶情操的目的。有條件的地方,教師可以組織學員進行室外活動,通過觀賞古跡碑帖等形式,讓學員體驗生活,增強學員對生活的熱愛。

(二)攝影。利用混合教學模式側重在“課堂與實訓”方面。教師利用課堂結合示例傳授各種攝影知識,學習者根據教師的要求進行線上線下的討論、答疑等交流。經過一階段的理論學習,待學習者在課堂上初步掌握一定的知識和技巧后,教學重點主動轉移到實訓方面。通過大量的有組織的戶外實訓,讓學習者能熟練運用各種攝影器材,快速提高攝影技能,并讓他們與社會和大自然親密接觸中充分享受生活;教師還應根據學習者的興趣和對生活的感悟,充分發揮學習者的主觀能動性,捕捉生活中瞬間的精彩和感人畫面,若拍攝到好的作品,應當眾講解、點評,共同分享。待學習者的各種技能、技巧提高后,教師要努力引導和培養他們成為有社會良知和責任感的攝影師。

(三)茶藝。茶藝是最能體現線上與線下+課堂與實訓+學校與企業相結合的社區教育“混合教學模式”的教學項目。 線上與線下、課堂與實訓可以由教師(或茶藝師)根據教學內容設計,并在室內完成;而“學校與企業相結合”,主要體現一種更高層次的互助合作,是一種互利雙贏的合作。學校和企業充分利用各自的資源和優勢,讓學習者能最大限度體驗到學習的快樂并取得滿意的效果。企業的作用主要體現在實訓方面,可以為學習者提供各種茶類實物,并組織學習者到茶園體驗生活,在此過程中不但宣傳了企業文化,還能通過學員的口碑起到廣告效應。這種合作式的混合教學,企業、學校雙贏,是社區教育活動最有實效,最受學習者歡迎的模式。

五、問題與思考

在廣西北海市周邊的一些社區,對“混合教學模式”的運用進行跟蹤,從跟蹤反饋的信息上看,大多數社區在教學上能認可和自覺接受這個模式,總體反應良好。但若要全面推開這一模式仍有較大難度:其一,線上學習需要社區具備必要的硬件設施,目前,很多社區在硬件上仍不能滿足學習者的需求;其二,線上線下的學習和交流,極大增加教師的工作量,占用他們很多時間和精力,這對于吝惜時間的外聘教師來說難以長久接受;其三,“校企結合”雖然是一種很好的模式,但這一模式僅適合于有一定財力和實力的城市社區或學校開展,沒有具備條件的社區很難采用;其四,專業教師匱乏是社區教育普遍的“硬傷”,任何教學模式如果沒有專業教師的系統教學很難堅持;其五,目前,社區教育的參與者主要還是賦閑的中老年,他們往往喜歡簡單快樂的學習方式,任何復雜的教學模式如果成為他們的負擔,他們必定難以接受。

要解決上述問題,一要加大政府對社區教育的硬件投入。目前,社區教育的功能和重要性已被各級政府所重視,政府對社區的財力物力投入逐年加大。以廣西為例,廣西教育廳已連續兩年對區內的一些具備條件的社區免費配置電腦,部分地區校社資源共享正得到逐步推廣,這為社區教育教學模式的推廣提供了硬件保障。但一些地方政府的配套投入力度還不夠大,仍不能滿足社區教育的發展需求;二要建立社區教育教師資源庫,加大對外聘教師的教學培訓和管理。社區教育教師資源匱乏已成為制約社區教育發展的瓶頸,因此,加大專業教師的培養和外聘教師的引入和培訓,是迫在眉睫的事情。各級政府和社區大學(學院)應該下大力氣解決社區教育師資問題,對專職教師和外聘教師不僅在業務上加強培訓,更重要的是轉變他們的觀念。目前,一些社區學校正嘗試以專職教師引導和帶動外聘教師,讓外聘教師向專職教師轉變,已取得一定效果,但專業教師匱乏等問題仍沒有得到實質性改變。

[參考文獻]

[1]何克抗.從BlendingLearning看教育技術理論的新發展(上)[J].電化教育研究,2004(3).

[2]Harvi Singh and Chris Reed, Centra Software A White Paper.Achieving Success with Blended Learning,http://www.centra.com[EB/OL],[2005-7-9].

[3]陳聲建,馬維啟.基于Moodle的混合教學模式研究[J].曲靖師范學院學報,2007(11).

[4]陳秀榮,湯家駿、張暉.研究型教學模式教育實驗設計方案[J].教育與現代化,2007(6).

[5]蘇福根.以“混合式教學”為抓手推進數字校園建設[EB/OL].[2015-2-28]http://www.fjedu.gov.cn/html/jyyw/jyxxh/2015/02/28/075714cb-ec9f-4e9f-86bd-1dc1e815417e.html.

[6]穆肅,陳思,布萊恩·貝迪.創新、相互依存與公平參與——在線學習知識構建過程分析[J].開放教育研究,2015(1).

[7]李昊.利用新技術開展社區教育的思考[J].商情,2014(26).

[8]宋嶺梅,孫振聲.教育統計學[M].武漢:湖北教育出版社,1985.

[9]丁亞元,劉盛峰,郭允建.遠程學習者在線學習力實證研究[J].開放教育研究,2015(4).

[10]徐冬.混合學習的校企共建重點課程資源平臺的實踐研究[J].中國成人教育,2015(9).

[作者簡介]仇潤森,北海市廣播電視大學社區教育指導中心副主任,研究方向:社區教育、遠程教育。

[責任編輯 沐 楒]