基于RMP分析的漓江流域生態旅游可持續發展研究

李軍輝 陳煒

[摘 要]文章運用RMP分析模式,從旅游資源(Resources)、市場需求(Market)、產品開發(Product)三個層面,對漓江流域生態旅游資源的開發利用進行系統剖析,并據此提出保護與開發并重、強化生態環境教育、完善旅游配套設施、創新旅游產品等對策。

[關鍵詞]生態旅游;漓江流域;RMP分析;可持續發展

[中圖分類號]F590 [文獻標識碼]A [文章編號]1008-7656(2017)02-0072-06

一、引言

在經濟快速發展的工業社會,人口、資源、環境問題日漸凸顯,這不僅威脅著人類的現代化進程,更影響著人類社會的生存和發展。近年來,隨著人們環保意識的覺醒,人類開始對自身生存方式、發展模式進行深入思考,傳統的旅游發展模式已經不適應現代旅游者的消費需求,生態旅游應運而生。漓江流域具有世界上發育最完美的濕潤熱帶亞熱帶峰林地貌景觀,是全球分布面積最大、景觀美學價值最高、最具典型性和不可替代性的喀斯特地貌景觀,是極其珍貴的世界自然遺產地和發展生態旅游的最佳場所[1]。隨著漓江流域生態旅游的不斷發展,較大的游客量使漓江流域生態旅游資源面臨著嚴峻的挑戰,同時,由于缺乏科學合理的旅游規劃,漓江流域也出現了水量下降、環境污染、生態破壞等一系列問題,威脅著漓江流域生態旅游的可持續發展。鑒于此,文章運用RMP分析理論對漓江流域生態旅游開發進行剖析,并據此提出進一步促進漓江流域生態旅游可持續發展的對策建議,以期為國內外同類地域生態旅游持續、健康發展提供若干參考與借鑒。

二、漓江流域生態旅游RMP分析

為解決我國旅游業中發展出現的部分產品過剩、有效需求匱乏等問題,1999年,我國著名學者吳必虎首次提出昂普(RMP)分析,即以旅游產品為中心,在資源分析(Resources Analysis)和市場分析(Market Analysis)的基礎上進行產品分析(Product Analysis)的三方面程式性分析模式。

(一)漓江流域生態旅游資源分析

漓江發源于華南最高峰貓兒山主峰,隸屬珠江水系,是廣西東北部的重要河流之一。漓江流經桂林市區以及興安、靈川、臨桂、資源、陽朔、龍勝、恭城、永福、平樂和荔浦等11個縣,流域面積達17959平方公里。漓江流域內自然生態旅游資源和人文生態旅游資源交相輝映,共同營造出一種“詩情畫意”的意境,為其生態旅游發展奠定了堅實的資源基礎。

目前,學術界將生態旅游資源劃分為三種類型:模糊性生態旅游資源、自然型生態旅游資源以及自然+人文型生態旅游資源。根據《旅游資源分類、調查與評價》(GBT18972-2003),在參考和借鑒國內外生態旅游資源劃分標準的基礎上,本文將漓江流域生態旅游資源劃分為自然生態旅游資源和人文生態旅游資源兩個大類八個亞類。

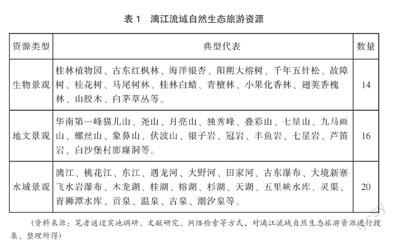

1.漓江流域自然生態旅游資源

漓江流域自然生態旅游資源可分為生物景觀、地文景觀、水域景觀三種類型。三類生態旅游資源包括421項,其中地文景觀達到231項,占生態旅游資源總量的54.87%;生物景觀有112項,占比26.6%;水域景觀為78項,占18.53%。雖然漓江流域生態旅游資源豐富、種類繁多,但受時間、人員、資金等條件的制約,漓江流域生態旅游資源的調查工作難以全面開展,因此,本文選取最能凸顯漓江流域生態旅游資源地域特色的50項(見表1)為典型代表,以了解漓江流域自然生態旅游資源特點。

漓江流域地處亞熱帶季風氣候區,常年溫暖濕潤,生物景觀資源種類繁多,擁有大量的奇花異草、古樹名木等珍貴植物。其中陽朔大榕樹的樹圍有7米,樹高17米,是一棵千年古樹,目前已開發為旅游景區。漓江流域屬于典型的喀斯特地貌,按其結構類型可分為峰叢洼地、峰林平原和巖溶濕地等多種類型,且山體中巖溶洞穴數量眾多。其中蘆笛巖、七星巖、獨秀峰、伏坡山、疊彩山是桂林山體景觀的代表,與漓江一體構成桂林山水的精華。此外,漓江流域的自然生態旅游資源還包括漂流河段、觀景河段、湖泊、水庫、瀑布、泉水等水域景觀。桂林到陽朔精華段“黃金水道”是漓江水域風光的杰出代表,也是漓江生態旅游的精華段,受到國內外旅游者的青睞。

2.漓江流域人文生態旅游資源

人文生態旅游資源是人類在長期的歷史發展過程中,在保護自然的前提下,對自然資源進行科學、合理地改造,在此基礎上產生的文化反映著人與自然的動態和諧,體現了一種“天人合一”的思想,這種文化對旅游者具有一定的吸引力,是重要的文化旅游資源,通過旅游活動的開展,可以產生良好的社會、經濟、環境效益[2]。本文對漓江流域人文生態旅游景觀進行了調查、分析(見表2)。

由表2可知,漓江流域人文生態旅游資源包括歷史遺址(遺跡)、傳統民居、建筑景觀、宗教建筑、水利工程等五類,典型代表49項。其中歷史遺址(遺跡)包括甄皮巖遺址、秦城遺址、梭子底古道等;傳統民居是漓江流域居民日常生活的場所,包括興坪古鎮、大圩古鎮、福利古鎮等;建筑景觀主要指除房屋以外供旅游者觀賞、游憩的各種建筑物,主要涉及亭、臺、樓、閣等,漓江流域的建筑景觀包括西峰寶塔、太白亭、普益留公村文昌閣等;宗教建筑是反映某地區人們宗教信仰的重要載體,漓江流域的宗教建筑主要涉及金山禪院、三街娘娘廟、潭下鎮涂家村靈通古廟等;水利工程主要包括古橋和碼頭兩種類型,漓江流域古橋主要有長崗嶺古道沿途古橋、興坪蝗螂村外古石橋、上橋村的古石橋,碼頭包括磨盤山碼頭、竹江碼頭、冠巖碼頭、楊堤碼頭等。這些類型多樣、各具特色的人文生態旅游資源是漓江流域悠久歷史和燦爛文化的見證,它們與自然生態旅游資源交相輝映,共同構成了漓江流域豐富多彩的生態旅游資源,為當地旅游業的發展奠定了堅實的資源基礎。

(二)漓江流域生態旅游市場分析

1.調查說明

隨著社會經濟的發展和人們生活水平的提高,生態旅游逐漸受到國內外旅游者的青睞,漓江流域也已開發了一些生態旅游產品。為全面了解漓江流域生態旅游的市場特征,筆者于2016年8月至10月多次前往貓兒山、象鼻山、蘆笛巖、七星巖、楊堤、大圩古鎮等地,對來訪的旅游者進行問卷調查,問卷當場發放、填寫并回收,以保證問卷的回收率。同時,筆者還就問卷的相關問題對部分游客進行了“一對一”式的深入訪談。此次調查共發放問卷300份,每個地點發放問卷50份,共回收有效問卷271份,有效回收率為90.33%。

2.調查結果分析

(1)被調查者人口統計學特征分析

根據游客個人信息的統計結果可知,男性參與者為152人,占56.09%,女性參與者為119人,占比43.91%,男性略多于女性。在年齡上,26~45歲的中年群體和18~25歲的青年群體所占比例較高,分別占38.38%和28.78%。在學歷方面,擁有大專/本科學歷的旅游者數量最多,占45.39%。就職業構成而言,以企事業管理人員(30.26%)、公司職員(23.25%)、學生(17.34%)為主,其他職業人員差別不大,可見漓江流域生態旅游受到不同職業者的關注。在月收入方面,大部分旅游者的月收入較高,3000~3999元和4000元及以上的中高收入群體共占總數的64.94%。在客源地上,廣西區游客占52.77%,外省被調查者占37.64%,境外被調查者僅為9.59%。可見,漓江流域生態旅游者多來自廣西區,其客源市場仍有待進一步拓展。

(2)被調查者對漓江流域生態旅游的偏好分析

根據調查結果顯示:在出游目的上,以觀光為主要目的的旅游者數量最多,占比為45.02%,其次是休閑娛樂,占28.41%,而商務會議、研學考察、度假療養為出游目的的旅游者數量較少,均不足10%,表明目前旅游者參與漓江流域生態旅游所追求的是身心的放松愉悅。在出游方式上,選擇與親朋好友一起出游的旅游者最多,占46.49%,選擇跟團出游的旅游者占21.03%,選擇自駕游、單位組織組織出游的旅游者也有一定的比例。可見,與親友結伴出游仍是漓江流域生態旅游者的主要方式。在消費水平上,消費100~399元的旅游者所占比例高達41.33%,消費在400~699元之間的旅游者占比為29.89%,而消費700元及以上的旅游者數量最少,僅占10.70%。表明漓江流域生態旅游者的消費水平較低。在停留時間上,選擇停留1~2天的旅游者數量較多,占58.30%,而停留時間在3~4天的游客比例為32.47%,而停留時間在5天及以上的旅游者僅為9.23%,說明漓江流域生態旅游者的停留時間較短。

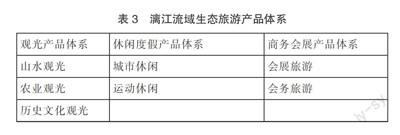

(三)漓江流域生態旅游產品分析

生態旅游產品是借助一定的生態資源、設施和服務項旅游者提供包括原生態、舒適、康宜的游覽環境,豐富多彩的旅游項目等產品或服務的總和[3]。隨著桂林市旅游業的發展和國際旅游勝地的建設,漓江流域生態旅游迎來了新的發展機遇,旅游產品類型日漸豐富。

按照旅游目的,可將漓江流域生態旅游產品體系劃分為觀光產品體系、休閑度假產品體系和商務會展產品體系三種類型(見表3)。其中觀光產品體系包括山水觀光、農業觀光和歷史文化觀光三種。桂林市擁有“山水甲天下”的美譽,漓江流域是世界上規模最大、風景最美的山水旅游區,其中三山(象鼻山、伏坡山、疊彩山)、兩洞(七星巖、蘆笛巖)、一條江(漓江)是經典的自然山水景觀,也是桂林山水精華的代表所在。此外,漓江流域還開發了諸如百里漓江、桃花江休閑游、九天瀑布等新景區[4]。目前,以桂林市為中心,輻射整個漓江流域的山水生態旅游產品體系已經基本形成。

休閑度假產品體系包括城市休閑和運動休閑兩種類型,其中城市休閑主要涉及興安縣和桂林市。在漓江的源頭——貓兒山腳下,已建成保持原始風貌的超然派度假山莊,山莊內氣候獨特、風景優美,可以讓旅游者享受到與自然對話的恬靜,同時,山莊內還有諸如攀巖、漂流等休閑旅游項目,成為旅游者休閑放松的重要選擇;在桂林市區,神龍水世界、樂滿地、玉圭園等景點是人們休閑、娛樂的重要場所。運動休閑則主要包括桂林山水高爾夫俱樂部、七星戶外攀巖拓展場、桂林漓江高爾夫俱樂部、陽光馬術假日莊園和大地部落戶外攀巖基地等體育運動休閑旅游景點。

商務會展產品體系主要涉及會展旅游與會務旅游兩類。隨著桂林市國際旅游勝地和國家會展名城建設進程的加快,會展旅游呈現出蓬勃發展的勢頭。位于漓江之濱的桂林國際會展中心先后成功舉辦了第三屆中國桂林國際旅游博覽會、首屆桂林國際山水文化旅游節暨首屆國際美食文化節、2016中國—東盟博覽會旅游展、第四屆中國(桂林)國際健康養生服務產業創新發展高端論壇等,為世界各國的會展方提供了重要的交流平臺。與此同時,桂林市還先后舉辦了我國首屆桂林山水文化旅游節、中國桂林旅游博覽會、中國—東盟博覽會旅游展等活動,促進了桂林市旅游業和服務業的融合發展,更為漓江流域生態旅游產品體系添姿添彩。

目前,桂林市已經形成了一定的生態旅游產品體系,但總體而言,其旅游產品結構仍以傳統的山水觀光型生態旅游產品為主,休閑度假類、商務會展類旅游產品明顯不足。同時,漓江流域自然生態旅游產品已經較為成熟,但人文生態旅游產品數量較少,且文化內涵挖掘不足,與自然生態旅游產品的融合仍有待加強。

三、漓江流域生態旅游可持續發展對策

(一)保護與開發并重,傳承與利用共生

漓江流域生態旅游資源主要以水域、地貌、森林等為主,這些均屬于不可再生資源,一旦遭到破壞,將會威脅整個生態系統的平衡,阻礙生態旅游的可持續發展,因此,應重視對生態旅游資源的保護,在保護的基礎上對資源進行科學合理地開發。如在水域資源的開發過程中,應在不破壞水域結構、水體質量的前提下進行,注重資源的組合、搭配,可開設以水域為載體的水上娛樂項目、水上體育項目、水上休閑療養等;地貌旅游資源開發則以保證山體、巖洞的完整性為前提,借助現代技術進行包裝,開發攀巖、登山、探險、賽事、觀賞等旅游項目;生物旅游資源在進行旅游開發時應采取構建性開發,構建人與自然和諧相處的互動生態系統;文化景觀資源的開發應在傳承深層次文化內涵的基礎上,加快資源的開發力度,并注重自然景觀與人文景觀的綜合開發,實現自然與和人文的融合發展。

(二)加大宣傳力度,擴展客源市場

由上文的統計調查結果可知,當前漓江流域生態旅游市場輻射范圍較小,知名度和影響力仍有待提升。因此,應進一步加大對漓江流域生態旅游的宣傳促銷力度,擴展客源市場。如在電視、廣播、雜志報紙等傳統媒體上投放廣告,還可以將漓江流域生態旅游圖片印制成旅游指南、海報、明信片,將其投放到桂林、南寧、柳州以及鄰近省份各市的高星級酒店、機場、車站等地。隨著網絡時代的到來,漓江流域生態旅游開發者可以嘗試建立官方網站,為不同年齡、不同層次的旅游者提供差異化的餐飲、住宿、交通、娛樂、購物等旅游信息;與攜程、途牛、驢媽媽等知名網站合作,采用聯合營銷模式,加強漓江流域生態旅游形象宣傳;開通官方微博、公眾微信號,開發手機APP,吸引中青年群體的關注,為旅游者提供便捷、高效的旅游服務。

(三)創新產品組合,克服產品類型單一

創新是產品在市場上立于不敗之地的重要法寶。目前,漓江流域生態旅游產品類型單一、缺乏創意、形式單調,難以滿足現代旅游者的需求,因此,在漓江流域生態旅游產品開發過程中,應堅持創新理念,對其產品進行創新組合,以增強產品的吸引力。漓江流域生態旅游產品的組合以地域、生態、環境、文化為主線,形成特色各異的生態旅游產品體系。首先,自然景觀與人文景觀的組合。在科學開發傳統觀光型旅游產品的同時,可考慮開發休閑度假類、民俗節慶類、商務會展類等人文類型的旅游產品,并充分挖掘人文景觀的文化內涵,推出綜合程度高、文化底蘊深厚等系列旅游產品。其次,動態與靜態旅游產品的組合。隨著社會經濟的發展,人們的生活水平不斷提高,個性化、差異化旅游消費漸成主流。因此,應該根據旅游者的需求,以自然生態環境為核心內容,在靜態的觀賞中融入動態的體驗元素,在動態的體驗中融入靜態的精神感悟[5]。如在風光迤邐的山水間,體驗文物古跡的文化內涵;在獨具特色的少數民族風情表演中,可以適當考慮安排一些諸如篝火晚會、漓江漁火等互動型娛樂活動,讓旅游者充分體驗到少數民族風情的獨特風味。最后,線上與線下的組合。隨著“互聯網+”時代的到來,漓江流域生態旅游產品應嘗試與互聯網有效結合,利用互聯網技術改善旅游產品的軟件服務,使整個旅游活動信息化、數據化,把旅游活動過程的每一個環節展現在游客面前。

(四)借鑒國內生態旅游發展較好的地區

我國生態旅游資源豐富,各地區以生態資源為核心旅游資源來發展旅游業的景區非常多,比如湖南的張家界景區、四川的九塞溝景區、杭州西湖景區等。漓江流域發展生態旅游的過程中,在深度了解和分析地區資源特征的基礎上,應該借鑒和學習國內生態旅游發展較好的地區和景區。首先,地方政府部門組織相關人員進入張家界、九寨溝等生態旅游發達地區進行實地考察和交流,了解和學習地方對當地生態旅游發展的相關制度和規定。其次,漓江流域旅游管理人員及旅游經營人員應該借鑒、學習生態旅游發達地區的管理、經營理念和思路,并結合當地社會背景、經濟、旅游市場等因素,樹立適合漓江流域生態旅游發展的理念和思路。最后,要特別強調,地區生態旅游發展的內容和形式應該適合該地區的資源特征、經濟狀況和旅游市場背景,突出地方特色,不能照搬生態旅游發達地區的旅游發展模式,避免雷同現象的出現。

[參考文獻]

[1]張俊霞,段文軍,趙立祿,朱磊.漓江流域森林生態旅游承載力三重矢量評價模式的構建[J].西北林學院學報,2013(3).

[2]文斌,吳建冰.桂林人文生態旅游資源分類及評價[J].廣西右江民族師專學報,2006(2).

[3]張廣宇.南寧大明山生態旅游產業發展的RMP分析及對策研究[J].沿海企業與科技,2008(11).

[4]薛姍姍.廣西生態旅游產品體系優化研究[D]. 桂林:廣西師范大學,2012.

[5]陳煒,文冬妮.桂滇黔少數民族傳統體育文化資源開發——基于RMP分析[J].社會科學家,2012(7).

[作者簡介]李軍輝,桂林理工大學旅游學院教師,碩士,研究方向:生態旅游經濟;陳煒,桂林理工大學旅游學院教授,博士,研究方向:生態旅游。

[責任編輯 熈 鐫]