香格里拉生態牧場旅游開發策略研究①

摘 要:生態旅游是可持續的發展模式,本文基于我國生態旅游的現狀,研究香格里拉生態牧場及周邊環境,分析自然生態、地域文化、產業經濟、基礎設施等現狀,提出協同發展、多層保護、容量控制、動態評價等策略,以期實現香格里拉生態牧場的全面可持續發展。

關鍵詞:生態旅游 現狀 策略 牧場 香格里拉

中圖分類號:F590 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)05(c)-050-04

1 生態旅游

1993年國際生態旅游協會將生態旅游定義為,具有保護自然環境和維護當地人民生活雙重責任的旅游活動。其內涵強調對自然景觀的保護,以實現可持續發展。生態旅游是可持續的發展途徑,具有若干特點,一是生態旅游開發不以犧牲生態環境為代價,而是以生態體驗,進一步增強人們的環保意識。二是生態旅游不以破壞文化遺產為代價,而是積極促進地域文化的延續和傳承。三是生態旅游的發展鼓勵原住民的參與,促進地域經濟發展和繁榮。由此可見,生態旅游是全面可持續的旅游發展模式。

2 生態旅游發展現狀與問題

近年來,我國生態旅游持續發展,為保護和利用生態環境,促進經濟發展,增加就業需求,提高生活水平做出了積極貢獻。生態旅游的理論日漸成熟,同時積累了部分實踐經驗。但是,生態旅游開發中,還存在幾個矛盾。第一,旅游開發和資源保護的關系。大眾化的生態旅游很難保證不對生態環境造成破壞。據統計,我國已有22%的自然保護區因開展生態旅游而造成環境破壞。如廣西北海銀灘自1988年旅游開發以來,游客猛增,導致近 海生物銳減、沙灘面積萎縮。協調并緩和旅游開發與資源保護之間的矛盾已迫在眉睫。第二,旅游經濟和地方經濟的關系。旅游經濟與地方經濟是局部與整體的關系。近年來,旅游經濟成為部分地區的支柱產業,地方經濟發展對旅游產業過度依賴,導致生態環境資源嚴重受損,產業結構轉型升級緩慢。尋求以旅游產業為主導,多種經濟模式融合的途徑十分關鍵。第三,旅游行為與原住民生活相干擾。生態旅游以自然山川林木為景區構建基礎,旅游行為與原住民的生活,在交通、餐飲等配套服務中產生沖突,旅游開發的成果難以成為原住民脫貧致富的助力。第四,生態旅游開發策略的實效性和聯動性。近年來,生態旅游開發的實踐采取了諸多策略,對于增強生態旅游策略的實效性和聯動性具有現實意義。

3 香格里拉生態牧場及周邊環境分析

香格里拉生態牧場周邊自然及人文旅游資源豐富,隨著城市化的發展,該區域在自然資源保護、地域文化延續、產業結構轉型、基礎設施建設方形成若干沖突和矛盾,為生態旅游開發建設創造機遇。

3.1 自然生態

香格里拉生態牧場自然景觀資源豐富,涉及天景、地景、水景、生景,展現出濃郁的原生態風情。香格里拉生態牧場氣象環境變化莫測,時而微風拂面、晴空萬里,時而烏云密布、雨雪交加,形成風、云、雨、雪等天景。香格里拉生態牧場周邊群山起伏,天際線蜿蜒延綿,與藍天、白云、青山構成天然圖卷。山脈中廣泛分布山谷、山塢、溶洞、熔巖、崖壁、山峰、峽谷等地質景觀,即地景。牧場雨水豐潤,低洼草甸形成水塘,地下水位較高。牧場周邊有河流和湖泊,山脈中有泉、澗、溪、瀑等,山頂還有積雪和冰川,水資源形態豐富、總量充足。牧場周邊分布較多野生動植物資源,如銀杏、尖杉、黃杉、紅豆杉、云杉等珍稀植物,蟲草、雪上一枝蒿、雪蓮等名貴中藥材,夏惠、綠絨蒿、薄荷、色列、納波等野生花卉,獼猴、小熊貓、黑熊貓、金貓、巖羊、大靈貓等珍稀動物。

近年來,香格里拉生態牧場及周邊區域城鎮建設和旅游開發加劇,資源枯竭和環境污染問題日益突出。無序排放的工業和生活污水,使河流水質富營養化。原住民過度開采地下水,使香格里拉地區地下水位持續下降,部分區域出現干涸。氣候變暖導致雪山和冰川融化,雄偉的雪山景觀難以再現。珍稀植物和名貴中藥材,遭到大規模采挖。天然草甸因過度放牧而荒漠化。珍稀野生動物數量銳減,活動范圍逐年縮小。人類活動已超過香格里拉生態牧場及其周邊的環境承載能力,亟待建立開展建設與生態保護相適應的發展模式。

3.2 地域文化

6000多年前,香格里拉地區已由先民繁衍生息,創造了吐蕃文化,唐永隆元年(公元680年)在香格里拉設“神川都督”,建立了中原文化與吐蕃文化融合的橋梁。

經過數千年的發展,香格里拉已成為多民族聚集和多文化融合的區域,展現出濃郁的地域文化風情。首先,飲食文化。松茸、蟲草、貝母、當歸、雪茶、牛皮、羊皮、牦牛肉、酥油等是香格里拉的旅游特產,名貴藥材滋補養顏、牛羊毛皮尊貴厚重、牦牛肉鮮美可口、青稞酒醇香醉人,這些旅游特產馳名中外、享譽世界。其次,居住文化。香格里拉生態牧場及周邊,分布大量的藏式聚落和民居建筑,形成特色風貌鄉村。藏族碉樓由土、石等鄉土材料夯筑,底層畜養牲畜,以供農業生產;二層為布置經堂,為宗教齋戒和家庭聚會場所;三至四層為居室或糧倉,墻面設高窗,具有瞭望和防御功能;屋頂平臺設曬谷場。院落由厚實的土墻圍合,僅設狹小側門一處。以藏式碉樓為基礎,形成各類特色鄉土村落,如獨克宗古緘、湯堆土陶民族村、寶山彝族村等。蒙古包是牧民游牧生產的臨時性住所,圓形尖頂,外層為木制框架,由2~3層羊毛氈包裹,以馬鬃擰成繩子捆扎。蒙古包便于搭建和拆卸,適于臨時性移動居住。最后,民俗活動。香格里拉地區具有藏歷新年、迎佛節、轉山節等節慶活動,尼西情舞、東巴舞、羌姆舞等舞蹈活動、音樂、賽馬、拔河、射箭等體育活動,藏傳佛教、道教、伊斯蘭教等宗教活動,以及各類少數民族服飾。

隨著城鎮建設的發展,香格里拉地區地域文化傳承遇到諸多問題。主要表現為特色飲食的原材料供應量減少,尤其是中藥材和野生動物等稀缺資源,部分制作工藝瀕臨失傳,旅游產品質量良莠不齊。現代建筑代替藏式碉樓,傳統村落破敗或廢棄。民俗活動的社會影響力越來越小,參與人數逐年遞減,活動舉辦具有程序化,難出特色。以生態旅游挖掘地域文化潛能已迫在眉睫。

3.3 產業經濟

香格里拉生態牧場所在行政區為國家級貧困縣,受自然條件和生產力限制,財政收支長期入不敷出,尚有近四層農牧民未解決溫飽。依托原始森林和天然草甸,香格里拉地區以林業和畜牧業為主導,種植業、手工業和旅游業多元發展,其畜牧業收入約占總收入的三成。近年來,隨著生態資源矛盾和市場競爭的加劇,傳統產業資源能耗逐年增加,以致生態失衡;產品附加值較低,市場競爭力不強;產業對農民增收的促進力和推動力有限,產業脫貧效果不明顯。近年來,以鄉村旅游和生態旅游的探索,具有低能耗、高產出的特點,為香格里拉產業經濟轉型升級提供了思路,以生態旅游為基礎,實施產業結構調整與升級具有重要的現實意義。

3.4 基礎設施

近年來,香格里拉生態牧場及周邊陸續建成了公路、車站、停車場、酒店、商業街、居住區等環境基礎設施。目前,香格里拉生態牧場對外交通以214國道為主,旅游客流和原住民交通流線混雜。214國道沿途路支路間距不足,路網密度偏低,致使其交通承載壓力逐年增加。香格里拉生態牧場周邊尚無規模停車場,自駕游客的車輛只能停放在村鎮道路兩側或牧場高原草甸周邊,現有的小型農家樂無法滿足游客的餐飲和住宿需求,商業購物場所以原住民自產自銷的攤位為主,旅游產品管理難度較高。基礎設施的服務和承載瓶頸限制了香格里拉生態牧場旅游產業的發展。

4 香格里拉生態牧場旅游開發策略

4.1 協同發展策略

香格里拉生態牧場發展具有廣泛的矛盾和多元的需求。自然資源保護與旅游景點開發,文化遺產傳承與現代村鎮建設,產業經濟轉型與原住民脫貧增收等存在諸多矛盾亟待解決。同時,外來游客對自然風光、地域特色、旅游設施,原住民對居住環境、文化生活、經濟收入、基礎配套等都提出了更高的要求。如何尋求諸多矛盾的突破口,立足現有資源,實現經濟社會持續發展,成為香格里拉生態牧場旅游開發戰略規劃的關鍵。

協同發展策略要求,旅游開發中突出重點、明確主線,條塊結合,均衡發展。先是在復雜的矛盾體系中尋求問題癥結,抓重點、立樣板,將各重點串聯成線,形成區域旅游開發特色,再結合主線帶動相關條塊,展現集群效應和規模效應,實現全面協同發展。

香格里拉生態牧場旅游開發圍繞“生態旅游”的核心,以自然和文化資源為基礎,以新型產業結構為框架,以基礎設施配建為支撐,以脫貧增收為驅動力,實現生態牧場的可持續開發利用。

一是以生態旅游,提高自然資源與文化遺產的綜合效益。適度開發是保持自然資源活力的必由之路,其原則是生態保育在面積和數量上占主導優勢,文化遺產保護與利用相結合。香格里拉生態牧場中,高原草甸和原始森林的保育面積占80%~90%,結合農牧輪作,以斑塊鑲嵌的模式在天然草甸中開辟游憩體驗場地。在原始森林邊緣開辟負氧離子氧吧、生態帳篷營等。同時,翻新現狀碉樓和村落,改造為民俗和農家樂餐飲,開展周期性旅游節慶活動,塑造區域旅游品牌形象。

二是以生態旅游,實施產業結構升級。以旅游業為核心,發展制造業和服務業,與傳統農牧業結合,形成復合型現代經濟產業結構。通過技術革新,提高各項鄉土特產的品質,推動旅游產品制作由傳統手工作坊向規模生產企業轉型。為加強旅游配套服務,建立星級酒店、民宿、露營燒烤相結合的住宿和餐飲服務體系,依托天然草甸資源開發健康休閑和康復度假旅游產品。

三是以生態旅游,加強基礎設施建設。以旅游開發為契機,既要滿足游客需求,又要改善原住民生活配套。完善香格里拉生態牧場及周邊交通設施,增設停車場地,以現狀鄉道和村道為基礎,構建慢行交通,倡導徒步旅游和自行車環游,沿途增設服務驛站,構建綠色的旅游交通模式。同時,延伸公交線路,實現村村通公交。按游客規模設置住宿、餐飲、商業等服務建筑,與原住民的醫療、養老、辦公等社區配套設施相結合,實現配套建筑功能復合與雙贏。

四是以生態旅游,推動原住民脫貧增收。香格里拉生態牧場旅游開發,能夠激發地方經濟的發展,一是牧場旅游門票的收入;二是旅游產品建立產、加、銷、服四位一體的模式,推動旅游產品品類和技術創新,將分散的作坊式手工業和自發的商貿行為,轉變為規模生產和集群生產,創造更多的就業機會和收入增加的渠道。三是農家樂提供的餐飲和住宿服務,成為旅游配套支撐服務體系的有機組成,能夠穩步增加原住民的經濟收入。

香格里拉生態牧場旅游開發戰略,以生態旅游為核心,以點帶面實現自然資源和文化遺產的保護,產業結構的調整與升級,基礎設施的完善和有效脫貧增收,充分體現了抓住重點、明確主線、全面協調可持續發展的戰略理念。

4.2 多層保護策略

如何保護和利用現有自然資源關系到香格里拉生態牧場能夠持續發展。多層保護策略是以自然敏感區為中心,建立核心保護區、緩沖保護區、適建活動區等多個圈層,形成保護區至活動區之間的過渡和銜接。

香格里拉生態牧場旅游開發,先對自然敏感區進行評估識別。生態敏感區包括高原草甸、原始森林、草甸中的湖泊、野生動物棲息場所和遷徙通道等。生態敏感區設為核心保護范圍,嚴禁開展建設活動,周邊以一定寬度的植物群落、河流、山谷等進行隔離,設置明確警示標志。生態敏感區外圍是緩沖保護區,其設置原則是草甸外圍800~1000m,河道兩側500m,森林外圍1000~1500m。緩沖保護區范圍內,不適于開展旅游建設活動,但為了管理和保護的需要,可設置少量生態監測、科研建筑或管理用房。適建活動區是生態調節能力和穩定性較強的區域,對旅游活動具有一定的承載力,可開展生態旅游游憩體驗和一定規模的建設活動。根據核心保護區、緩沖保護區、適建活動區的分區要求,對香格里拉生態牧場現狀原住民進行外遷和集中,禁止無序自由放牧,規劃新建項目均位于適建活動區。

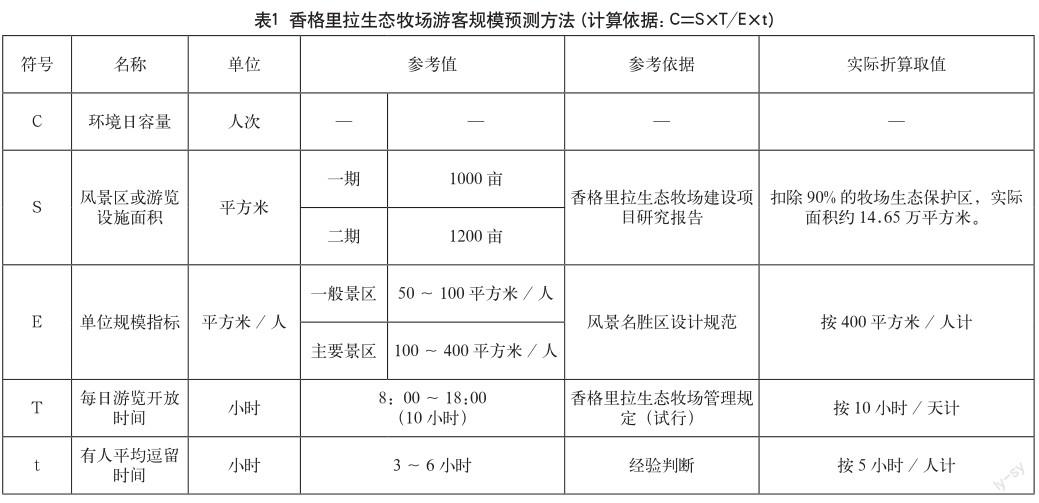

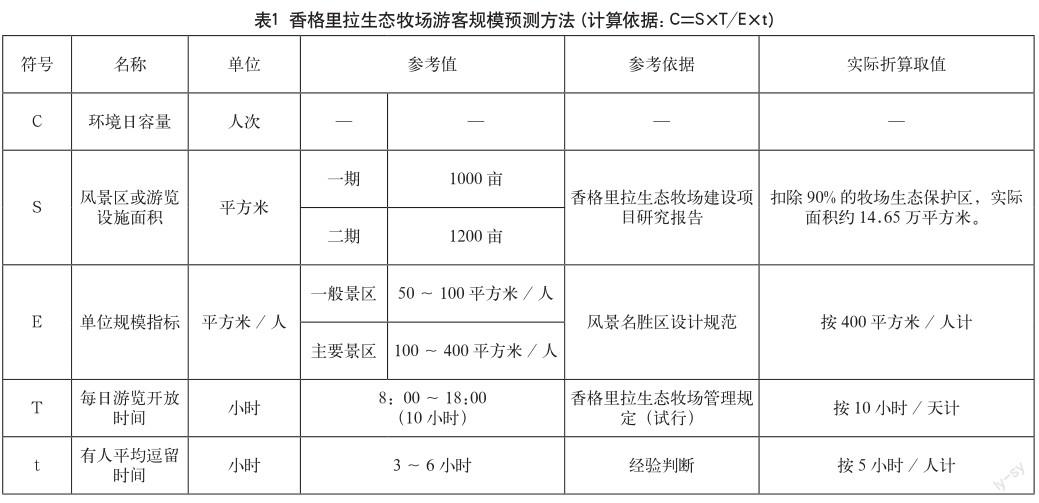

4.3 容量控制策略

容量控制策略是通過數據估算維持各類資源與人類活動之間的平衡。各類資源是供給方,一定區域內的資源所能提供的物質和能量是有限的;人類活動是需求方,任何人類活動都需要所在環境的物質和能量支撐。如果供給方和需求方失去平衡,即將出現生態危機。生態旅游以現狀資源確定游客承載量,以游客承載量確定各類設施的配建標準,使人的活動處于可控制、可調節的范圍。

香格里拉生態牧場旅游開發中,以景區建設規模確定游客容量,以游客容量確定基礎設施的配建規模。香格里拉生態牧場占地面積約2200畝,分兩期實施,景區建設面積應扣除高原草甸和原始森林等生態保育面積,僅為占地面積的10%。采用面積法估算游客容量,日客流量約750人。根據游客容量,推算交通、住宿和餐飲設施的建設規模。根據游客日容量,進一步推算停車場和賓館的建設規模。停車場建設規模為600~800平方米。賓館規劃床位為640張,按每張床位7.5平方米計,則需建設賓館規模為4800平方米。考慮到香格里拉生態牧場中,尚無大規模建設用地,擬在香格里拉生態牧場周邊另行選址配建。容量控制策略通過旅游開發經典模型和數學估算,能夠確定香格里拉生態牧場的游客容量和交通、住宿設施的配建標準,形成較為科學的配件體系。

4.4 動態評價策略

動態評價策略是將評價模型和定量分析導入生態旅游開發全周期,以期評估實施現狀、提出改進措施、實現循環開發的生態旅游管控策略。香格里拉生態牧場旅游開發采取四個動態評價,即旅游資源評價、環境影響評價、動態監測評價、生態補償評價。旅游資源評價是在項目前期階段,以AHP層次分析法為核心,對香格里拉生態牧場的天景、地景、水景、生景等自然景觀和建筑、民俗、飲食等文化景觀進行評估,選擇具有代表性的景觀。環境影響評價是在項目建設階段,重點監測建設活動對天氣、土壤、水源、植被、野生動物棲息和遷徙等的影響程度,并采取適宜的措施予以防治。使用后評價和動態監測評價是在項目運營階段,使用后評價通過對香格里拉生態牧場的旅游者和原住民進行問卷與訪談,分析生態牧場自然環境和旅游服務中存在的問題,考察建設活動是否達到預期及有機更新策略。動態監測評價是對香格里拉生態牧場建成后,各類環境資源進行動態的監測,實時反饋環境質量,便于生態環境的持續保護。四個評價機制貫穿旅游開發的全過程,具有聯系性和系統性。

5 結語

生態旅游是可持續循環的發展模式,著力于解決旅游開發和資源保護的協調問題、旅游經濟和地方經濟的共同發展問題、旅游行為與原住民生活相互融合問題。本文分析了香格里拉生態牧場中自然生態、地域文化、產業經濟、基礎設施等現狀,提出以旅游產業為中心,協調發展農牧、市政、經濟等領域;構建以核心保護區、緩沖保護區、適建活動區多層敏感區保護機制;通過容量測算規范旅游景區的基礎設施建設規模;以動態監測為基礎,實現循環開發與全周期管理。

參考文獻

[1] 崔潔.生態旅游項目風險管理研究[D].浙江工業大學,2012.

[2] 王朋薇,賈競波.生態旅游資源非使用價值評估——以達賚湖自然保護區為例[J].生態學報,2012(03).

[3] 廉同輝,王金葉,程道品.自然保護區生態旅游開發潛力評價指標體系及評價模型——以廣西貓兒山國家級自然保護區為例[J].地理科學進展,2010(12).

[4] 李永誠.試論生態文明、生態經濟與綠色營銷的互動關系[J].湖北農業科學,2010(03).

[5] 李洪波,李燕燕.武夷山自然保護區生態旅游系統能值分析[J].生態學報,2009(11).

[6] 魏婷,朱曉東.廈門市生態經濟系統物質流分析[J].生態學報,2009(07).

[7] 項品輝.風景名勝區與鄉村生態旅游的聯動開發模式研究[D].浙江大學,2008.

[8] 黃震方,黃金文,袁林旺,葛軍連.海濱濕地生態旅游可持續開發模式研究——以江蘇鹽城海濱濕地為例[J].人文地理,2007(05).

[9] 楊方義.試析中國西南山地社區生態旅游合作社網絡的建立[J].生態經濟,2005(03).

①基金項目:本文系云南省教育廳科學研究項目(香格里拉生態牧場旅游開發策略研究)的階段性研究成果(2015Y504)。

作者簡介:劉翔鶴(1982-),女,云南人,碩士,云南大學旅游文化學院講師,主要從事旅游、酒店方面的研究。