穿支皮瓣術與胸腹部帶蒂皮瓣修復術治療手外傷軟組織缺損的效果對比

王 帆

(深圳萬豐醫院骨科,廣東 深圳 518104)

穿支皮瓣術與胸腹部帶蒂皮瓣修復術治療手外傷軟組織缺損的效果對比

王 帆

(深圳萬豐醫院骨科,廣東 深圳 518104)

目的 探討在手外傷軟組織缺損中應用穿支皮瓣術和胸腹部帶蒂皮瓣修復術兩種手術方法的療效差異。方法 選取自2012年9月至2015年12月收治的手外傷軟組織缺損患者78例,按隨機數字表法分為研究組和對照組,其中研究組39例,采用穿支皮瓣術進行修復,對照組39例,采用胸腹部帶蒂皮瓣術進行修復,比較2組手外傷軟組織缺損修復的及格率,同時比較手術前后IL-6、IL-8、LPS及TNF測定值差異。結果 修復后,研究組手外傷軟組織缺損修復的及格率為94.87%,對照組手外傷軟組織缺損修復的及格率為84.62%。2組及格率相比差異具有統計學意義(P<0.05)。手術前,2組4項觀察指標相比差異均無統計學意義(P>0.05)。對照組術后各項指標與同組術前相比差異均具有統計學意義(P<0.05),研究組相比對照組術后IL-6、IL-8、LPS及TNF測定值均有顯著降低,相比差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 在手外傷軟組織缺損修復過程中,采用穿支皮瓣術修復可明顯降低損傷區域炎性介質及細胞因子的釋放,減輕炎癥反應,降低并發癥的發生率,加速損傷區域愈合康復。

穿支皮瓣術; 胸腹部帶蒂皮瓣修復術; 手外傷; 療效

手外傷是臨床上常見的外傷性疾病,隨著人類工業化進程的加快,手外傷所導致的局部軟組織缺損發生率也逐年升高。研究表明,急診創傷患者中,手外傷約占15%~29%[1]。由于手在人類生活中起著至關重要的作用,修復過程中如果治療方法不當就會導致受傷部位恢復不良影響手部功能,最終影響患者日常工作生活。因此,選擇合理有效的治療方案對改善手外傷軟組織缺損患者預后具有至關重要的作用。為探討穿支皮瓣術和胸腹部帶蒂皮瓣修復術治療該病的臨床療效,筆者選取了78例患者進行分組研究,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象為2012年9月至2015年12月深圳萬豐醫院收治的78例手外傷軟組織缺損患者,均簽署知情同意書,按治療方法不同分為研究組和對照組。其中研究組39例,男28例,女11例;年齡18~67歲,平均(31.51±1.52)歲;致傷原因:刀切傷14例,碾壓傷8例,電鋸傷7例,機器絞傷7例,其他3例。對照組39例,男30例,女9例;年齡20~67歲,平均(32.18±1.50)歲;致傷原因:刀切傷13例,碾壓傷8例,電鋸傷8例,機器絞傷6例,其他4例。2組患者在年齡、性別、致傷原因等一般資料上無統計學差異,具有可比性。

1.2 治療方法

所有患者入院后完善病史,明確致傷原因,完善術前檢查,病情穩定后行手術治療。麻醉后,根據傷情及局部污染情況消毒清創,檢查皮膚活力,清除局部壞死組織,保留污染程度較輕、尚有生機的組織。用雙氧水及生理鹽水多次沖洗,并用新潔爾滅溶液對創口進行消毒。

研究組采用游離穿支皮瓣修復治療,臂叢+腰硬聯合麻醉后進行手術,首先根據創面皮膚缺損的面積設計皮瓣,按照皮瓣軸心線使用多普勒標記出明顯搏動穿支點,以此點為軸心,設計皮瓣,沿著皮瓣的一側緣切開,在深筋膜下揭起皮瓣,尋找穿支動脈位置,并根據具體位置調整皮瓣的設計,然后切開皮瓣各緣掀起皮瓣,逆行追蹤選擇的穿支,結扎沿途無關分支,必要時分離至動脈主干,游離皮瓣時注意將皮神經帶上,以備與受區的神經作吻合。根據所需長度結扎切斷穿支皮瓣的血管蒂。將皮瓣移植于受區創面,創緣間斷縫合數針固定后,在顯微鏡下分別吻合供受區的動靜脈與皮神經。觀察血管通暢可,皮瓣血運佳,縫合創口。供區直接縫合或植皮修復。術畢予抗炎、解痙、抗凝、支持治療。

對照組采用胸腹部帶蒂皮瓣修復術治療,根據缺損大小在胸腹部設計皮瓣大小,通常直徑3~6 cm,最大不超過18 cm。臂叢聯合硬脊膜外麻醉后,沿設計線切開皮膚及皮下軟組織,在腹壁筋膜的淺層作皮瓣游離,盡可能保留皮下組織,將皮瓣與受區縫合。供區直接縫合或中厚皮片移植關閉。術后用石膏繃帶妥善固定于胸腹壁,保證皮瓣蒂部無張力、無折疊,皮瓣適當加壓包扎。每天更換敷料,2周后拆線并作皮瓣訓練,術后21 d左右斷蒂。

1.3 觀察指標

比較2組術后軟組織缺損修復及格率及術前術后IL-6、IL-8、LPS及TNF水平。術前、術后2周清晨空腹條件下采血5 mL,檢測血清IL-6、IL-8、LPS及TNF值。

1.4 療效評價標準

根據《中華醫學會手外科學會上肢部分功能評定標準》對治療效果進行評定。

1)優:術后手部功能正常,皮瓣與周圍正常部位無明顯差異,外形恢復正常。

2)良:術后手部功能基本正常,皮瓣輕度臃腫,外形基本正常。

3)中:術后手部功能輕微異常,皮瓣與周圍正常部位存在一定差異,外形有一定恢復。

4)差:術后手部功能無改善,皮瓣外形不合理,外形恢復未恢復。軟組織缺損修復及格率=(優+良+中)/總例數×100%。

1.5 統計學方法

2 結果

2.1 軟組織缺損修復及格率比較

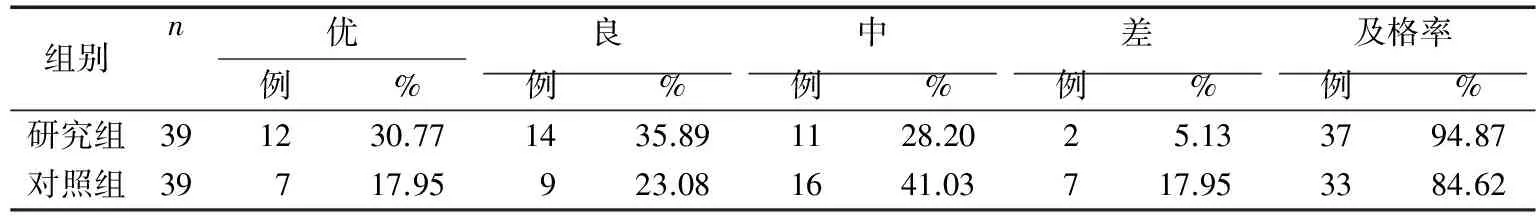

修復后,研究組手外傷軟組織缺損修復的及格率為94.87%,對照組手外傷軟組織缺損修復的及格率為84.62%。2組及格率相比差異具有統計學意義(P<0.05)。具體見表1。

表1 2組手外傷軟組織缺損修復的及格率比較

2.2 2組手術前后IL-6、IL-8、LPS及TNF測定值比較

手術前,2組四項觀察指標相比均無統計學意義(P>0.05)。對照組術后各項指標與同組術前相比差異均具有統計學意義(P<0.05),研究組相比對照組術后IL-6、IL-8、LPS及TNF測定值均有顯著降低,相比差異具有統計學意義(P<0.05)。具體情況見表2。

表2 2組手術前后IL-6、IL-8、LPS及TNF測定值比較ρ/(pg·mL-1)

*P<0.05與術前比較,△P<0.05與研究組術后比較。

3 討論

手是人類最重要的器官,一切日常生活活動都離不開雙手,在社會的不斷發展過程中,由于各種機械因素導致的手外傷軟組織缺損發生率逐年升高。在外科治療過程中,選擇合理有效的治療方法是保證手術成功的最重要因素[2]。臨床上對手外傷的治療方式錯綜復雜,需參考患者年齡、病情等多方面因素。穿支皮瓣是隨著臨床顯微外科發展過程中衍生出來的新型修復方式,數年的發展已逐漸得到了醫學界的廣泛認可[3]。穿支皮瓣依靠主干血管分支,把皮瓣精細化、小型化,以最小的供區損失來獲得最好的受區修復效果。

研究表明,穿支皮瓣治療過程中具有供區廣泛、設計靈活、術后恢復快等優點,在皮瓣獲取過程中,穿支皮瓣可攜帶皮神經,轉移到受區后,通過神經吻合,可促進手部感覺功能恢復[4]。

本研究表明,研究組手外傷軟組織缺損修復的及格率為94.87%,對照組手外傷軟組織缺損修復的及格率為84.62%。2組及格率相比差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組術后優良率明顯,與上述文獻描述相符。

研究證實,在修復手術過程中,多種炎癥因子的釋放,如IL-6、IL-8、LPS及TNF等會顯著影響手部康復[5]。本研究結果顯示,手術前,2組四項觀察指標相比差異均無統計學意義(P>0.05)。對照組術后各項指標與同組術前相比差異均具有統計學意義(P<0.05),研究組相比對照組術后IL-6、IL-8、LPS及TNF測定值均有顯著降低,相比差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組炎癥介質水平低,而術后康復效果好。

綜上所述,穿支皮瓣術修復可明顯降低損傷區域炎性介質及細胞因子的釋放,加速損傷區域愈合康復,值得在手外傷修復中予以推廣實施。

[1] 陳峰.穿支皮瓣修復治療手外傷軟組織缺損的臨床分析[J].貴陽醫學院學報,2014,39(2):265-266.

[2] 豐波.皮瓣修復手部皮膚軟組織[J].中華損傷與修復雜志,2012,21(4):360-366.

[3] 李亮.穿支皮瓣修復治療手外傷軟組織缺損的臨床效果觀察[J].現代診斷與治療,2015,26(21):4928-4929.

[4] 劉播.帶蒂皮瓣治療手外傷軟組織缺損的臨床效果[J].中國醫藥指南,2014,12(21):31.

[5] 陳德明.皮瓣修復術在手外傷軟組織的應用[J].河北醫藥,2014,36(22):3464-3465.

(責任編輯:劉大仁)

2016-07-20

R622+.1

A

1009-8194(2017)02-0051-03

10.13764/j.cnki.lcsy.2017.02.021