株洲市新型城鎮化推進策略

劉文鋒

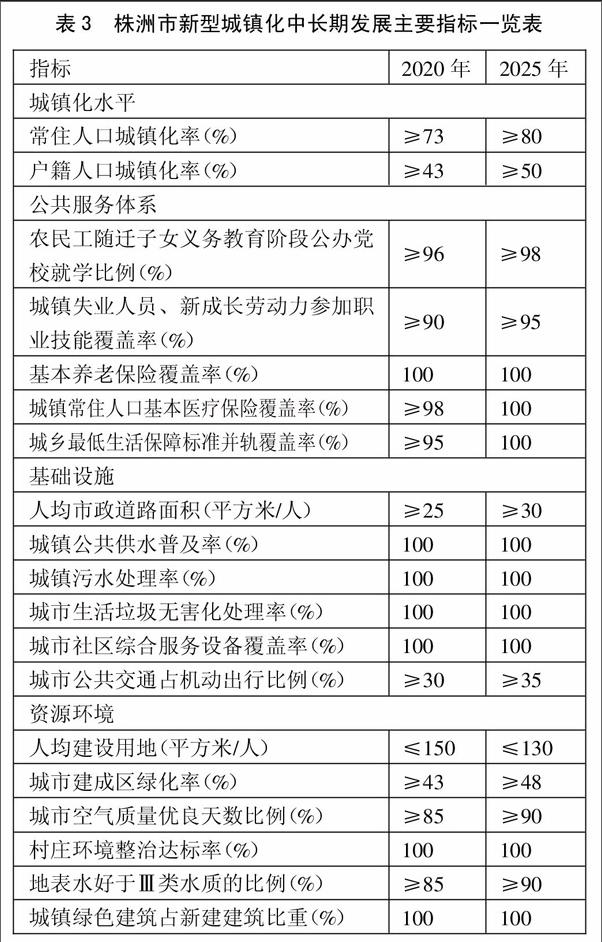

[提要] 株洲作為一個內陸老工業城市,已進入新型城鎮化的重要戰略機遇期和全面攻堅期。本文總結新型城鎮化“株洲經驗”和“株洲模式”,分析株洲新型城鎮化現存問題,并制定株洲新型城鎮化中長期發展總體目標和具體目標,探索株洲新型城鎮化縱深推進策略。

關鍵詞:株洲;新型城鎮化;現實;愿景

本文系株洲市社科課題:“株洲市新型城鎮化的現實、愿景和推進策略研究”(課題編號:ZZSK17013)部分成果

中圖分類號:F29 文獻標識碼:A

收錄日期:2017年4月18日

引言

從黨的十六大首次提出“走中國特色城鎮化道路”,到十八大明確“新型城鎮化”戰略,中國新型城鎮化經歷了一個快速、健康、可持續的發展歷程,一定程度上實現了擴內需促發展、全面推進小康社會建設、城鄉統籌發展、共同富裕等重大目標。

《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》提出,“堅持以人的城鎮化為核心、以城市群為主體形態、以城市綜合承載能力為支撐、以體制機制創新為保障,加快新型城鎮化步伐。”可見,“十三五”時期是新型城鎮化的重要戰略機遇期和全面攻堅期。

株洲作為一個內陸老工業城市、長株潭城市群的重要發展極、長江中游城市群的一個重要成員,已擁有“國家新型城鎮化綜合試點城市”等一批國字號建設平臺。多年來,在新型城鎮化進程中,立足區位特色,借助創新驅動發展之動力,快速實現了城鎮化發展的轉型升級,取得了令人矚目的成就,不斷創造新的“株洲經驗”、“株洲模式”。

自“十三五”以來,株洲市在縱深推進新型城鎮化進程中,以“一區兩片、兩軸四帶”為總布局,全力搶抓機遇,構建更加科學合理、分工明確、功能互補、協同發展的城鎮發展體系,有不少深層次的現存問題需要進一步探究。因而,本課題的學術價值和實踐意義旨在:理論上,探索一條株洲新型城鎮化和新型工業化的聯動發展道路,建立一套科學合理的新型城鎮化績效評價指標體系和評估模型;實踐上,通過分析株洲新型城鎮化的發展現狀和升級發展的制約因素,探索一種適合株洲新型城鎮化發展的公共治理模式和提供一整套操作便捷的工作機制和政策體系。

一、株洲新型城鎮化發展現狀

近年來,株洲實施規劃引領、產業支撐、城市提質的發展戰略,結合株洲實際,加強組織領導,突出示范引領,全力提升城鎮化科學發展水平,城鎮綜合承載能力逐步提升,城鎮人居環境不斷改善,城鎮體系日益完善,城鎮對農村的輻射帶動作用明顯增強。

(一)株洲新型城鎮化階段性成果

1、城鎮總體規劃日趨優化

(1)加強頂層設計。2012年和2016年,株洲市兩度修改了《株洲市城市總體規劃(2006-2020)》、并制訂了《株洲市2030城市總體規劃展望》和《株洲市市域城鎮布局戰略規劃》,進一步完成了市域縣城總體規劃修編、101個建制鄉鎮總體規劃(64個鎮,37個鄉)和1,559個村莊規劃編制工作。

2015年,株洲市委和市政府制定了《株洲市國家新型城鎮化綜合試點工作實施方案(2015-2020年)》,進一步明確了株洲市國家新型城鎮化的總體目標、主要任務、體制機制改革方向和保障措施。

自2013年,加強了城鄉規劃的改革和創新,成立了全市城鄉規劃委員會,指導推進全市規劃工作改革創新;在全市重點選擇了炎陵縣、云龍示范區、九縣(市)區各一鎮,在全省率先開展“多規合一”試點工作,提高城鄉規劃的質量和效率。

(2)完善城鎮布局。按照“一核一圈一廊”城鎮空間布局,加快構建中心城區、縣城、中心鎮和特色村莊協調發展、特色鮮明的“一核三軸三帶”新型城鎮體系。將中心城市發展格局定為“一體三極”:“一體”是指將中心城市作為一個整體,進一步明確現有中心城市四區的功能定位,加快提質改造老城區,完善中心城市周邊城鎮的配套功能,構建“高新天元、商貿蘆淞、宜居荷塘、工業石峰”的特色城鎮體系;“三極”就是要打造三個方向的城鎮發展極,北接長沙建設云龍新城,西連湘潭拓展河西新城,向南建設楓溪生態城、南洲新城、開發“兩江三鎮”(湘江、淥江;淥口鎮、雷打石鎮和三門鎮)。

市域城鎮空間結構形成“一區兩片,兩軸四帶”:“一區”是指株醴都市區,由株洲市區、株洲縣、醴陵市組成,定位為長株潭大都市區東南翼的旅游休閑基地,長株潭城市承接產業轉移的戰略空間,推進新型城鎮化的核心區域,城鄉統籌發展示范區;“兩片”是指攸茶片區、炎陵片區,依托東西向和南北向綜合運輸通道形成的城鎮集聚帶是城鎮發展的重要地區;“兩軸”是指株醴發展軸、株炎發展軸,推進城鎮化的重點地帶;“四帶”是指四個“橫向發展帶”即以老320國道蓮易高等級公路沿線為第一橫向發展帶、以S315省道沿線為第二橫向發展帶、以S320省道沿線為第三橫向發展帶、以S321省道沿線為第四橫向發展帶。(資料來源:《株洲市城市總體規劃(2006-2020)》)

(3)深化產業布局。伴隨“兩型”社會建設和新型城鎮化的推進,株洲市進一步深化了產業布局,總體目標:到2030年,污染工業退出中心城區,傳統工業退出主城區,所有工業在園區集聚發展。

①產業空間布局。第一產業:沿106國道兩廂,發展現代農業,打造高效農業長廊;第二產業:以“一主兩副”城市為重點和以其他縣城及特色工業鎮為補充發展特色工業,中心城市逐步形成“南航北機、東材西汽”工業體系(即在蘆淞區建設“航空城”,在石峰區建設“軌道交通城”,在荷塘區建設新材料基地,在天元區建設“汽車城”);第三產業:中心城市內石峰區重點發展生產性服務業和工業物流業、天元區重點發展科技信息服務業和餐飲休閑業、荷塘區重點發展機電業和家居服務業、蘆淞區重點發展服飾產業和流通商貿產業、各縣城和重點城鎮重點發展消費性服務業和涉農性服務業、炎陵和茶陵重點發展文化旅游和生態休閑旅游業。