農產品物流金融主體的風險與收益分析

余春苗

摘要:收益與風險是相對應的,對農產品物流金融業務產生的收益進行合理分配的前提便是物流金融主體在業務操作中承擔的風險大小程度。本文認為,根據各主體面臨的風險內容,商業銀行面臨的風險最大,第三方物流企業其次,農戶的風險最小。從收益內容來看,并不是所有的收益都能作為待分配收益,而只有供應鏈增值效益和社會效益才能作為利益分配的客體。

關鍵詞:農產品;物流金融;風險;收益

基金項目:河南省教育廳人文社科項目:基于第三方物流的農產品物流金融模式設計研究(編號:2016-qn-111);信陽師范學院青年科研基金項目:基于第三方物流的農產品物流金融模式設計(編號:15009)

農產品物流金融的具體運營模式有融通倉、保兌倉和訂單融資等形式,在這些模式中商業銀行、農戶和第三方物流企業是主要的風險承擔者,因此也是利益分配的主要參與者。

一、農產品物流金融主體的風險分析

(一)商業銀行面臨的風險

1.信用風險

信用風險是指借款人或交易對手故意違約或無力履約而導致經濟主體遭受損失的風險。可以看出,信用風險不僅包括客觀信用風險,還包括主觀信用風險。客觀信用風險是指由于融資企業信用狀況和履約能力的客觀變化而導致銀行蒙受損失的風險,主觀信用風險是指非對稱信息下,借款人主觀故意違約的風險。值得注意的是,在物流金融模式下,商業銀行不僅需要評估融資企業和第三方物流企業單方面各自獨立違約的主觀信用風險或客觀信用風險,更需要關注融資企業和第三方物流企業聯合欺詐而導致商業銀行利益損失的聯合違約風險。

2.法律風險

由于物流金融業務在我國的實踐尚未全面開展,在農產品領域實施物流金融模式的經驗更是不足,因此商業銀行在農村物流金融業務的開展中,存在著交易對手不具備法律或監管部門授予的交易權利而導致損失的可能性。鑒于農村中小企業和由分散農戶組織的農產品行業協會的組織性質更難評估和確定,關于合同條款規定和質物所有權問題的糾紛就更容易發生。我國現行的法律制度不允許物流企業從事金融業務的規定,也讓商業銀行在選擇物流金融運營的具體模式時要注意操作,以免與國家法律規定相悖。

3.技術風險

現階段我國農村的城鎮化雖然處于不斷的發展之中,近幾年取得了良好的發展成果,但是很多具有肥沃土壤且產出較豐富的農產品種植地都處在較偏遠的地區,這些地區交通的發展并沒有達到理想的現代化水平,網絡信息技術的落后會造成信息不完整、業務不暢。這些客觀條件不足造成的運營技術風險不容忽視。

4.質押物風險

質押物風險包括質押物本身選擇和對質押物監管的風險。在農村物流金融中,對質押物選擇和監管的風險比在工商業產品領域開展物流金融業務的相關風險更加典型和突出。在質押物選擇方面,因為農產品的特殊性,在選擇相應的質押物時是選擇大米、大豆等生產期和保質期相對較長的農作物產品,還是選擇瓜果、蔬菜一類對保鮮要求相對較高的農產品,對商業銀行來說是很重要的。相應的質押物選擇直接影響到對質押物監管方面的風險,不同品種和特征的農產品使得商業銀行在對農產品的出入庫監管、價值評估等方面都面臨著不同的損失風險。

(二)第三方物流企業面臨的風險

1.信用風險

第三方物流企業因為與農戶之間的委托代理關系而存在著由信息不對稱所導致的信用風險。在存貨質押模式和訂單融資模式的運營過程中,第三方物流企業充當農戶和商業銀行之間的中介,連接了農戶與商業銀行,自身與商業銀行之間的委托代理關系。尤其是在農產品物流金融運營模式中的信用擔保模式中,第三方物流企業基本上是承擔了商業銀行所扮演的角色,同時把商業銀行與農戶之間的委托代理關系完全轉嫁成了自身與農戶之間的委托代理關系,也就相當于承擔了商業銀行所應當承擔的關于農戶可能違約的信用風險。

2.法律與合同風險

在物流金融模式的操作流程中,第三方物流企業要先與農戶簽訂關于農產品物流金融運作的相關具體事宜,然后經商業銀行審核后,商業銀行、農戶與第三方物流企業才簽訂關于物流金融整體運作過程的合同條約。因此,第三方物流企業在選擇合作的農戶時面臨著因農產品物流金融業務實踐經驗不足而產生的法律風險。同時,在物流金融服務中,銀行是資金的實際供給者,因而常常處于強勢的地位。在與第三方物流企業簽訂的合同中,出于對自身利益的考慮,可能會要求第三方物流企業承擔過多的責任,第三方物流企業為了爭取客戶而被動地接受。在具體項目的操作過程中,一旦觸及這些條款,第三方物流企業只能承擔損失,這是第三方物流企業面臨的合同風險。

3.操作風險

操作風險是指第三方物流企業內部管理不完善或者業務管理措施不到位而可能產生的影響整個物流金融業務流程運作的風險。因為質押物是農產品這一比較特殊的產品,其抽查、盤點和評估的難度會比較大,因此在操作過程中發生錯誤的可能性也會增大。

4.質押物風險

對第三方物流企業來講,質押物的品種選擇、儲存保管等對其都有直接性的影響。一般情況下,質押物品的選取標準之一是物品質量穩定、容易儲藏保管,而農產品在這一點上對第三方物流企業來說很具有挑戰性。對農產品缺乏明確的計量方法、驗收標準會導致質物質量不符合約定的標準,或者在倉儲保管過程中作為質物的農產品的質量極易發生變化,從而導致質物的實際價值不能達到質物的賬面價值,第三方物流企業都要對此承擔責任。

(三)農戶面臨的風險

從農產品物流金融業務運作的流程來看,農戶在整個系統中是處于較被動的地位的,當發生融資需求時需要向商業銀行進行融資申請,有進入物流金融系統的需求時需要與物流企業建立聯系。同時,在物流金融系統中,農戶也是相對利益受益最大的一方。一方面解決了其融資難的問題,使得商業銀行更樂意向其貸款,另一方面與物流企業的穩定合作能夠降低其農產品流通環節的成本,同時與規模較大、實力較強的物流企業合作能夠減少農產品在流通環節的價值損耗。但是,農戶參與物流金融系統也面臨著一定的風險,典型的風險便是農產品的價格風險。

作為質物的農產品的價格風險是一種對三方利益都有重大影響的風險類型。對于商業銀行來說,質物價格的波動影響著質押物的變現價值,農產品因時鮮性受市場價格波動的影響就更明顯,當農戶因農產品價格下降無法按履約規定還款時,這一風險便體現在商業銀行面臨的客觀信用風險上;對于第三方物流企業來說也是同樣的道理。而農產品價格變動,遭受損失最大的還是農戶自身。當農產品價格下降而導致無法償還銀行貸款本息和物流企業服務收入時,農戶便被拉進了物流金融服務的“黑名單”,這對本來融資難的客戶來說更是雪上加霜。

二、農產品物流金融主體的收益分析

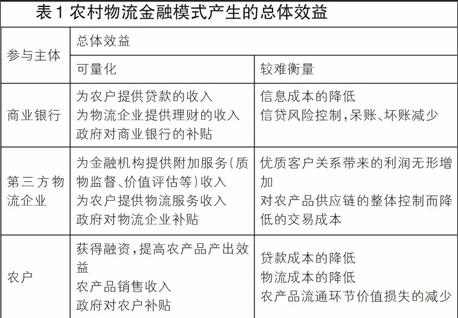

農產品物流金融各主體的收益與物流金融的整體運營效益時分不開的,物流金融的整體運營效益,是物流金融業務運營活動中所創造的有效價值,即一定量的物流金融服務的投入所產生的符合需要的物流金融運營成果(產出)。我們將物流金融產生的總體效益定義為如下:總體效益=經濟效益+社會效益=貸款利息收入+為物流企業理財收入+物流服務收入+農產品銷售收入+農產品供應鏈增值效益+社會效益

從表1中可以看出,農戶、商業銀行與第三方物流企業在農產品物流金融模式中各有所得,且收益中有可以量化的有形資金收益,也有非量化的無形收益;有使收入增加的絕對收益,也有使成本降低、風險弱化的相對收益。

(一)經濟效益

1.貨幣上可衡量的收入

在經濟效益的前半部分我們可以看到,貸款利息收入是指銀行通過物流金融業務貸款給農戶所收到的資金使用費,為物流企業理財收入是指銀行為物流企業在物流金融中投入使用以及循環流動的資金進行管理增值而收取的服務費,物流服務費用是第三方物流企業為農戶提供的農產品運輸儲藏等物流服務收入,農產品銷售收入就是農產品進入供應鏈末端達到最終客戶手中而得到的收入。這些收入都有明確的提供對象和服務對象,實現的主體和內容都是很明確的,而且很容易用貨幣衡量。更為重要的是,這些收入即使在提供服務的各方均不參加到物流金融業務中來時,它們仍然可以提供這種服務而得到收入,因為它們由于社會分工不同而且受國家法律規定的限制,提供的服務是其他方沒有資格或是沒有能力提供的。因此,這幾種收入類型都應該有針對性地直接歸集到提供服務的主體上,而不納入待分配利益的范圍中去。

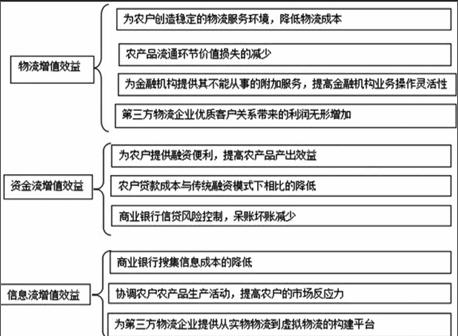

2.供應鏈增值效益

再來看后半部分的供應鏈增值效益。農產品供應鏈增值是指在物流金融模式中,因為聯盟的形成和業務的運作基于供應鏈管理思想而使聯盟中各方在不同的方面以不同的形式受益,包括提供的以傳統業務為基礎但又不同于傳統業務的附加服務所產生的附加價值。從前面對物流金融所下的定義可以知道,物流金融實現了物流、資金流和信息流的統一,在分析不同物流金融模式下的運行流程時我們可以很清楚地認識到這一點,物流金融以農產品供應鏈為依托并實現了農產品供應鏈增值,這一增值分別體現在物流的增值、資金流的增值和信息流的增值。而這些增值是在而且僅在農戶、商業銀行和第三方物流企業都共同參與到物流金融業務中才會產生的,缺少聯盟中任何一方都是不行的。很明顯,總收益中屬于供應鏈增值的一部分,理所當然的是屬于聯盟中三方共有的,是屬于待分配的內容的。而參與農村物流金融所產生的農產品供應鏈增值對不同主體來說又各有其表現形式。

我們以下面的框架來展示農產品供應鏈增值的分類和表現形式:

(二)社會效益

農產品物流金融緩解了農戶融資難的問題,擴大了物流金融實施的領域,具有研究價值。它提高了農產品的產出效益,在農產品流通領域充分發揮第三方物流企業的作用,大大減少了農產品在流通領域的價值損失。在農戶的融資問題能夠得到有效緩解的情況下,農村的經濟發展也將得到較大的動力,對我國實現新農村建設有重要的社會意義。但是,因為社會效益的衡量并沒有明確統一的標準,將社會效益進行量化存在很多的困難,我們在這里將政府就物流金融模式運行所進行的基礎設施建設投入作為衡量社會效益的一個尺度,并將其具體量化為政府對各主體所進行的政策優惠與補貼而加入到各主體可衡量并可歸集到具體對象上的收益。我們在這里假設政府的政策優惠或是補貼并不是以明確的貨幣金額而發放給特定的每一個對象,因此這一部分的社會效益也應該納入到待分配利益的范圍之中。

綜上所述,農村物流金融主體間利益分配的客體,也就是待分配的利益范圍和種類是:待分配利益=農產品供應鏈增值效益+社會效益。

參考文獻:

[1]張向陽.供應鏈管理中風險分擔與利益分配機制研究[J].華中科技大學學報,2003(11):94-97.

[2]胡愈,許紅蓮.現代農村物流金融發展的內在機理分析[J].中央財經大學學報,2011(03):20-25.