消費者對食品添加劑的風險感知研究

曾 智

(南京中醫藥大學經貿管理學院 江蘇 南京 210023)

·社會學研究·

消費者對食品添加劑的風險感知研究

曾 智

(南京中醫藥大學經貿管理學院 江蘇 南京 210023)

近些年,食品安全事件頻頻發生,食品安全問題已成為世界性難題。“現代食品工業的靈魂”——食品添加劑,在食品工業中得到廣泛應用,也由此引發了不良商家濫用食品添加劑行為,食品添加劑的安全風險已成為了消費者最為關心的食品安全風險之一。本文以南京地區為例,以風險感知為切入點,運用問卷的調研方式,研究發現消費者對食品添加劑的認知較低,年齡、性別以及收入影響消費者對食品添加劑的風險感知,并結合研究結論提出相關建議。

食品安全 食品添加劑 風險感知

2016年底,網絡上一則“碎牛肉加膠水變牛排”的新聞再次引起消費者對食品安全的恐慌,盡管很多食品安全管理的權威專家不斷澄清“卡拉膠、黃原膠這些膠類添加劑都是合法添加劑,在食品添加劑領域屬于增稠劑,而且大部分膠類添加劑都是天然增稠劑……”,但消費者的恐慌并沒有因此而消除。2011年4月21日,國務院辦公廳發布了關于切實加強食品添加劑監管和嚴厲打擊食品非法添加行為的通知,指出違法添加非食用物質和濫用食品添加劑已成為影響食品安全的突出問題[1]。食品添加劑,是為改善食品的品質和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝需要而加入食品中的人工合成或者天然物質[2](P2619-2625)。目前,世界范圍內允許使用的食品添加劑有25000種,我國僅有2300多種是允許使用的,食品添加劑在我們生活中也極為常見。但隨著“三聚氰胺”、“瘦肉精豬肉”以及“蘇丹紅”等事件的曝光,消費者對食品安全過于緊張,食品安全問題導致了消費者的心理恐慌[3]。由于消費者對食品添加劑缺乏系統的認識,以及相關媒體的不實報道[4],很大一部分的消費者誤認為食品安全問題就是由于食品添加劑導致的。因此,就消費者對食品添加劑的風險感知進行研究,有利于探尋食品安全與食品添加劑之間的關系,并促進食品行業健康發展。

一、問題的提出

近年來,消費者行為學對食品安全的研究更多的關注消費者的風險感知[5]。風險感知是由Bauer提出來的概念,指的是消費者在食用食品添加劑的過程中,由于無法預知購買決策的正確性,進而對不良后果的嚴重性與可能性進行的主觀預期[6]。現有國內外的相關研究表明,消費者對食品添加劑的風險感知水平較高,即認為在購買含有添加劑的食品后,發生不利后果的可能性比較高,消費者對食品添加劑存在一定的抵觸心理。食品添加劑是我們生活中不可缺少的部分,但食品添加劑已成為食品安全問題的替罪羊,大部分的消費者會抵制添加劑的使用。那么,消費者會對食品添加劑產生如此深的偏見的原因是什么,為何會出現談“添加劑”色變的現象呢?其實,出現這種情況的一個重要原因就是,安全合法的食品添加劑為非法添加物背了“黑鍋”。許多人將非法使用的添加劑,如吊白塊、牛肉膏等誤認為是食品添加劑,當出現非法濫用添加劑的問題時,就會將矛頭指向無辜的食品添加劑,因而影響了其正常的發展與使用。

二、研究設計

(一)研究假設

人口統計學變量是影響消費者購買行為的重要因素,影響著消費者的偏好、需求。本文基于現有風險感知的研究,選用性別、年齡與收入作為研究要素,并提出了如下假設:

H1:性別對消費者的食品添加劑風險感知存在影響;

H2:年齡對消費者的食品添加劑風險感知存在影響;

H3:收入對消費者的食品添加劑風險感知存在影響。

(二)研究工具

1.問卷設計

本文的調查問卷有4個部分:第一部分:導語,介紹本問卷的調查目的;第二部分:個人的基本信息了解;第三部分:消費者對于食品添加劑風險感知的情況分析。

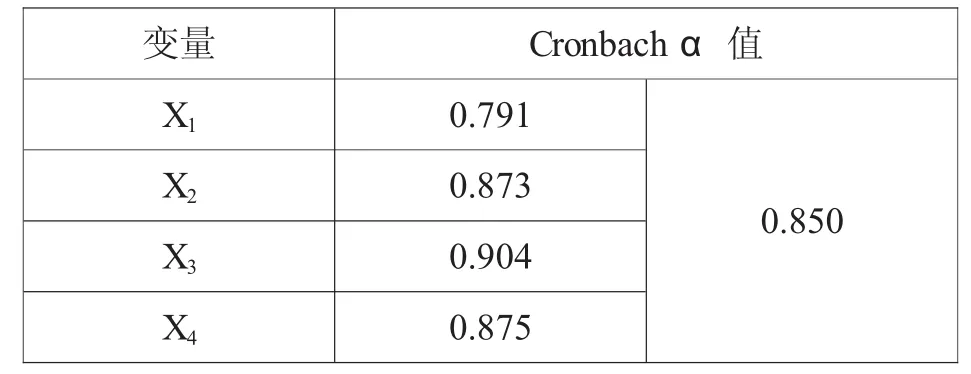

2.量表信度和效度檢驗

利用SPSS21.0軟件對數據進行信度和效度檢驗。信度指標,指變量之間的一致性程度,采用克朗巴哈(Cronbach)α方法進行檢驗。由表1信度分析表可知,所有變量以及總體Cronbach α均大于0.7,即本文實際的問卷具有較高的可信度。效度是指該問卷能夠反映研究對象實際情況的有效程度。問卷發放采用網絡發放和現場填寫的方式,通過單因素方差分析,比較多個樣本均數,推斷各樣本所代表的各總體均數是否相等,主成分因素分析的結果顯示為0.2928,小于0.5,說明此次數據收集較獨立,問卷具有一定的效度。

表1 問卷信度分析

三、實證研究

(一)取樣與數據收集

本調查問卷調查對象為南京市民,主要采用隨機調查方式,在南京地區的超市、住宅小區和休閑廣場、餐館的等候區、學校等附近尋找調查對象,現場填寫,隨即收回問卷,同時還結合網上發問卷的方式獲取數據。調查過程中,采取深度訪談的方法來避免問卷調查的弊端。

(二)數據分析

1.描述性統計

在調查過程中,通過現場發放填寫和網上問卷調查的方式發放了200份問卷,共收回了186份有效問卷,樣本的有效率為93%。被調查者中的女性的比例稍稍高于男性;農村人口比例略大于城市;以18~25歲為主;學歷以大學為主,占比為77.19%;每月食品支出主要為500~1200元。

調查發現,大多數消費者會關注當前的食品安全狀況,只有25.44%的消費者對當前的食品安全狀況不關注。在問及對食品包裝標簽上添加劑信息的信任程度時,絕大部分消費者認為食品不安全,只有11.4%的消費者認為食品是安全的。43.86%的消費者不愿意接納食品添加劑,33.33%的消費者對食品添加劑的態度表示無所謂,僅僅只有22.81%的消費者愿意接納食品添加劑。29.82%的調查對象對食品標簽上的食品添加劑信息以及其可能帶來的潛在危害非常擔憂;48.25%消費者不愿意購買商品中含有添加劑的食品;13.16%的消費者認為只要食品標簽上的食品添加劑信息是值得信賴的,那么人們就會覺得這是無所謂的;8.77%的人們相信在標簽上的食品添加劑信息,認為包裝上的信息是可靠的,覺得食品安全性值得信賴,而只有4.39%的人們會購買此類產品。

2.探索性分析

在研究假設部分中我們提出了3個原假設,分別是性別、年齡和收入會影響消費者對食品添加劑的風險感知。

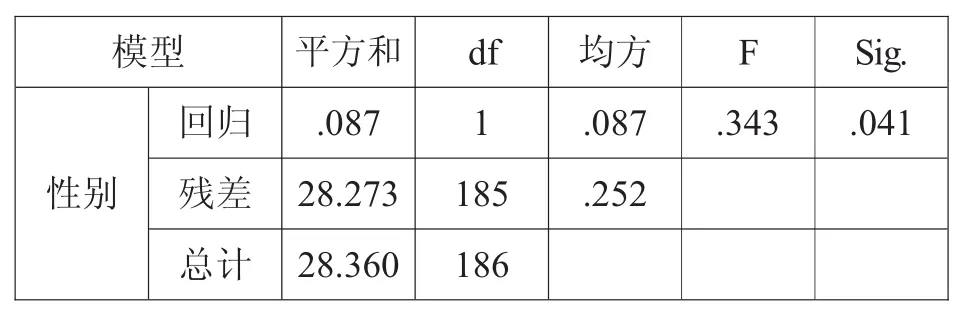

(1)性別與消費者購買添加劑類食品的風險感知呈現相關性。

由表2可知,顯著性水平(Sig.)=0.041<0.05。相對于女性,男性對食品添加劑的風險感知水平較低,并且愿意花更多的錢來購買含有添加劑的食品,原假設H1成立。

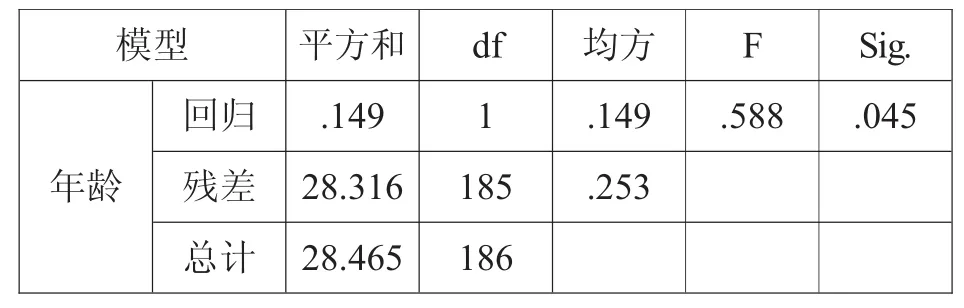

(2)年齡與消費者購買添加劑類食品的風險感知呈現相關性。

表2 性別與風險感知

由表 3可知,顯著性水平(Sig)=0.045<0.05。18-55歲的消費者的風險感知相對較高,可能是因為該年齡段成員多為家庭食品購買者,因而相對更年長或年齡更小的消費者而言,他們更可能購買含有添加劑食品,風險感知較高,與描述性統計分析中詳細查看食品標簽上的食品添加劑信息的結果相吻合,原假設H2成立。

表3 年齡與風險感知關系的檢驗結果

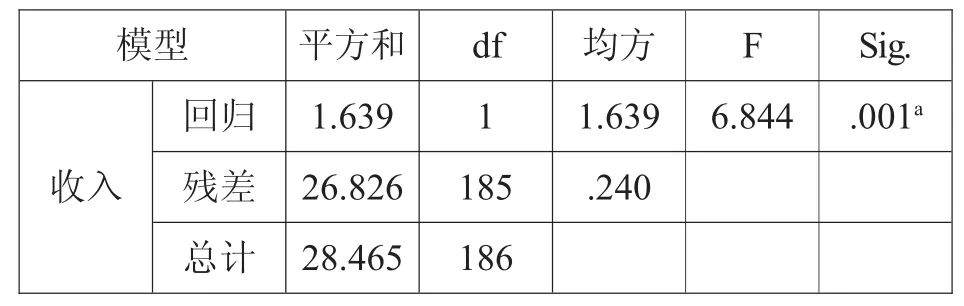

(3)個人月收入與消費者購買添加劑類食品的風險感知呈現相關性。

由表 4可知,顯著性水平(Sig)=0.001<0.05。個人月收入在3000~5000元的消費者風險感知較低,更傾向購買含有食品添加劑的食品;但當收入增加時,含有添加劑食品對消費者的吸引力下降,可能因為收入的增長讓消費者有經濟實力去選擇優質不含食品添加劑的食品,原假設H3成立。

表4 收入與風險感知關系的檢驗結果

四、結論與建議

(一)我國消費者對食品添加劑的認知率普遍較低,大多消費者對食品添加劑的概念不是很清楚。政府應加大宣傳的力度,讓廣大群眾了解食品添加劑,借助媒體的知識宣傳以及輿論監督作用,媒體可與相關科研機構展開合作,全方位地向消費者普及食品添加劑的知識,并客觀報道相關食品企業的生產經營情況,樹立消費者對食品添加劑的正確認識。健全食品添加劑的相關法律法規,修訂目前現有的《餐飲服務食品安全監督管理辦法》,指明添加非食用物質和濫用食品添加劑屬于違法犯罪的行為,促進監督管理部門的執法。

(二)通過相關分析,表明女性對食品添加劑的安全性更為敏感,風險感知水平較高,并愿意花更多的錢來購買未含有添加劑的食品;相比月收入較低的消費者而言,月收入較高的消費者愿意花更多的錢去購買未含有添加劑的食品;另外,年齡也是影響消費者風險感知的重要因素,老年消費者對含有添加劑食品的接受意愿明顯會低于年輕的消費者。

(三)消費者對食品添加劑的信任同樣會影響消費者在購買食品時的態度和顧慮,因此如何發揮政府職能,提高消費者對食品添加劑的信任,以此來促進現有市場的健康發展,也是我們所要考慮的問題。政府相關部門要增強對此類市場的監管力度,提升在人們心里的可信度。由于,目前食品監測方案的多樣化多重化,對食品監測方法的要求也更加的苛刻,完善食品添加劑監測途徑勢在必行。為有效實施產品審查、食品市場準入制度,更要將監管要落實到位,適時展開行之有效的食品添加劑專項整治的活動,設立監管有效的機制。

[1]http://www.gov.cn/zwgk/2011-04/21/content_1849726.htm中華人民共和國政府網站[EB].

[2]王靜,孫寶國.食品添加劑與食品安全[J].科學通報,2013(26).

[3]鐘穎琦.食品恐慌下消費者對食品添加劑的風險感知研究[D].江南大學,2014.

[4]王金紅.城市消費者對食品添加劑風險感知及影響因素研究[D].江南大學,2013.

[5]范春梅,李華強,賈建民.食品安全事件中公眾感知風險的動態變化——以問題奶粉為例[J].管理工程學報,2013(2).

[6]項高悅,曾智,沈永健.消費者食品安全風險感知及應對策略研究[J].社科縱橫,2016(08):48-50.

C913.33

A

1007-9106(2017)07-0083-03

* 本文為江蘇省教育廳高校哲學社會科學研究項目“消費者食品安全風險感知及購買意愿研究”(編號:2013SJB6300076)。

曾智(1976—),男,南京中醫藥大學經貿管理學院副教授,博士,碩士研究生導師,研究方向為社會行為與管理決策。