計算機類本科人才的“產學研用創(chuàng)”培養(yǎng)模式研究

黃文+李文

摘 要:分析地方普通高校轉型發(fā)展的背景,指出傳統(tǒng)“產學研用”人才培養(yǎng)模式存在的問題,提出從各方利益出發(fā),以人才培養(yǎng)教學體系為中心,以大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)為核心,讓各方通過大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心參與人才培養(yǎng)教學體系,構建新型的計算機類“產學研用創(chuàng)”本科人才培養(yǎng)模式。

關鍵詞:人才培養(yǎng)模式;產學研;創(chuàng)新創(chuàng)業(yè);計算機類;轉型發(fā)展

1 地方普通高校轉型發(fā)展背景與“產學研用”人才培養(yǎng)模式

隨著經濟結構調整、產業(yè)升級加快、社會文化建設推進、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的實施,高等教育結構性矛盾更加突出,人才培養(yǎng)質量尚不適應經濟結構調整和產業(yè)升級的要求。2015年10月,教育部、國家發(fā)展改革委員會、財政部頒布《關于引導部分地方普通本科高校向應用型轉變的指導意見》,要求地方普通本科高校“積極推進轉型發(fā)展,必須采取有力舉措破解轉型發(fā)展改革中頂層設計不夠、改革動力不足、體制束縛太多等突出問題”。

事實上,地方普通本科高校的轉型發(fā)展一直都在“進行中”,“產學研”合作人才培養(yǎng)模式目前是最典型、最成功的應用型轉型發(fā)展案例。我國“產學研”合作先后經歷了從“產學研聯(lián)合”到“產學研結合”,再到“產學研用緊密結合”的3個發(fā)展階段[1]。但是,目前仍缺乏較好的、成熟的、符合我國國情的“產學研”合作人才培養(yǎng)模式,主要原因有3個:一是“產學研用”各方缺乏合作培養(yǎng)人才的動力;二是頂層設計缺乏符合地方普通本科高校和企業(yè)自身利益的政策[2];三是“產學研用”合作關系的主體不明確,特別是學生在其中的角色處于被動[3]。

如何破解“產學研用”合作人才培養(yǎng)難題?2012年3月教育部《關于全面提高高等教育質量的若干意見》中有6條標題出現(xiàn)“創(chuàng)新”二字,2015年6月國務院《關于大力推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新若干政策措施的意見》明確提出要“健全創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)與流動機制,支持大學生創(chuàng)業(yè)”;2015年10月教育部、國家發(fā)展改革委員會、財政部《關于引導部分地方普通本科高校向應用型轉變的指導意見》提出要“建立緊密對接產業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的專業(yè)體系,創(chuàng)新應用型技術技能型人才培養(yǎng)模式,提升以應用為驅動的創(chuàng)新能力”。

在國家“創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略”和“地方普通本科高校向應用型轉變”的背景下,不僅要創(chuàng)新“產學研用”合作人才培養(yǎng)模式,更要解放思想,將創(chuàng)新完全融入“產學研用”合作人才培養(yǎng)模式,形成“產學研用創(chuàng)”結合的新型人才培養(yǎng)模式。

2 計算機類本科“產學研用”人才培養(yǎng)模式及主要問題

2.1 計算機類本科 “產學研用”人才培養(yǎng)的主要模式

目前,由于教育國際化日趨成熟,國內外“產學研用”人才培養(yǎng)模式大致相同,只是在實施過程中支撐體系有所不同。按合作對象、合作區(qū)域、合作主體分類,國內計算機類本科“產學研用”人才培養(yǎng)主要存在以下模式。

(1)根據合作對象分類,主要有高校、政府、企業(yè)合作;高校(群)、政府、產業(yè)鏈合作;高校(群)、政府、行業(yè)聯(lián)盟合作。

(2)根據合作區(qū)域分類,主要有國家專項基金項目、地區(qū)科技(產業(yè))園區(qū)、校企協(xié)同研究(創(chuàng)新)中心。

(3)根據合作主體分類,主要有政府主導、高校主導、企業(yè)主導。

國內“產學研用”合作教育的人才培養(yǎng)模式或形式主要有以下幾種:① 工讀結合,工學交替,如“3 +1”聯(lián)合培養(yǎng)模式;②共建教學實習基地,學生頂崗鍛煉;③校內合作培養(yǎng),以校辦企業(yè)和校內實習基地作為學生學習的第二課堂;④校企合作共建研發(fā)中心; ⑤以科研項目為載體的合作研究[4]。

不管是哪一種人才培養(yǎng)模式或形式,都是以協(xié)同育人、協(xié)同創(chuàng)新為基礎的,因此各方合作的穩(wěn)定性是成功的關鍵。相關研究表明,約50%的企業(yè)“產學研”合作創(chuàng)新持續(xù)時間為3年左右[5]。也就是說,在國家政策大力支持協(xié)同育人、協(xié)同創(chuàng)新的背景下,大部分“產學研用”合作仍然持續(xù)不到4年,不足一屆本科學生的培養(yǎng)周期。因此,目前的“產學研用”人才培養(yǎng)模式存在諸多的難點,急需用新的模式破解難題。由于計算機類學科專業(yè)自身發(fā)展迅猛,產業(yè)或企業(yè)自身也具有生存周期短的特點,“產學研用”人才培養(yǎng)模式的穩(wěn)定性更加不確定,由此帶來的問題也更加突出。

2.2 “產學研用”培養(yǎng)模式的主要問題

在本科人才“產學研用”培養(yǎng)過程中,最主要的問題是高校對“產學研用”的定位。目前,高校評價還是以排名和學科建設為核心,以科研項目立項級別、科研課題產生的論文數量和影響因子高低來評價教師的水平。從高校的角度,參與項目合作更看重的是項目完成后發(fā)表的論文數量和質量以及項目對職稱評審發(fā)揮的作用,而真正對社會經濟發(fā)展有所助益、能解決實際問題的能力等未能合理反映[5]。高校在本科人才“產學研用”培養(yǎng)模式的實施過程中,更加注重“研”,忽略了“產”“學”“用”。從根本上講,高校參與“產學研用”的主體是教師或專家,他們最重要的利益集中在“研”上,而不是企業(yè)的“產、用”和學生的“學、用”上,導致高校在“產學研用”四輪驅動的模式中,只驅動了“研”這一輪,在“產學研用”合作過程中沒有將本科人才培養(yǎng)放在最重要的位置。

地方政府最主要的問題是自身的推動力不足。目前政府在“產學研用”合作過程中主要在以下3個方面存在問題:①政府制定的政策、法律、法規(guī)及相應措施不健全;②政府財政支持仍然不夠;③科技中介服務體系建設滯后,產學研合作缺乏紐帶[6]。這些缺失主要歸咎于不當的政績觀,有些地方政府僅把 “產學研鏈條”合作看成開一場技術交流會,只注重在交流會期間簽訂的合作協(xié)議是多少,合作的意向項目有多少[7]。政府政策的推動作用、政府財政的支撐作用以及科技中介的紐帶作用短期不能作為直接政績,“產學研用”本科人才培養(yǎng)就更加不是直接政績,導致政府自身的推動力不足。地方政府在“產學研用”合作過程中很少考慮本科人才培養(yǎng),更不要說將其放在最重要的位置。

企業(yè)最主要的問題是得不到全部利益。“產學研用”合作培養(yǎng)人才動力不足的根本原因是人才培養(yǎng)具有正外部性,參與人才培養(yǎng)的單位得不到全部的利益,而其他單位卻可以分享人才培養(yǎng)帶來的部分利益[2]。企業(yè)是需要本科人才的,企業(yè)也可以為本科生提供實踐教學平臺,一家企業(yè)在本科人才“產學研用”培養(yǎng)模式合作過程中付出了很多,但能留用的本科人才卻是極少數,因此企業(yè)在“產學研用”合作人才培養(yǎng)模式中缺乏動力。對于計算機類本科人才培養(yǎng),企業(yè)如果接收學生實習,在場地、設備、指導教師等方面都要付出很多,而且在人才培養(yǎng)方面得不到足夠的回報,因此IT企業(yè)不愿意將計算機類本科人才培養(yǎng)放在“產學研用”合作的重要位置。

綜上所述,不論是高校、政府還是企業(yè),其“產學研用”合作的核心利益并不是本科人才的培養(yǎng),只有當本科人才的培養(yǎng)成為“產學研用”合作各方核心利益的重要環(huán)節(jié)時,本科人才“產學研用”培養(yǎng)模式才能成功。

3 新型計算機類本科人才的“產學研用創(chuàng)”培養(yǎng)模式

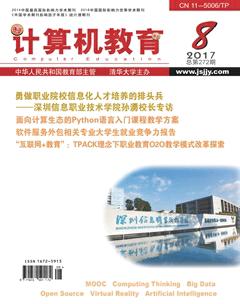

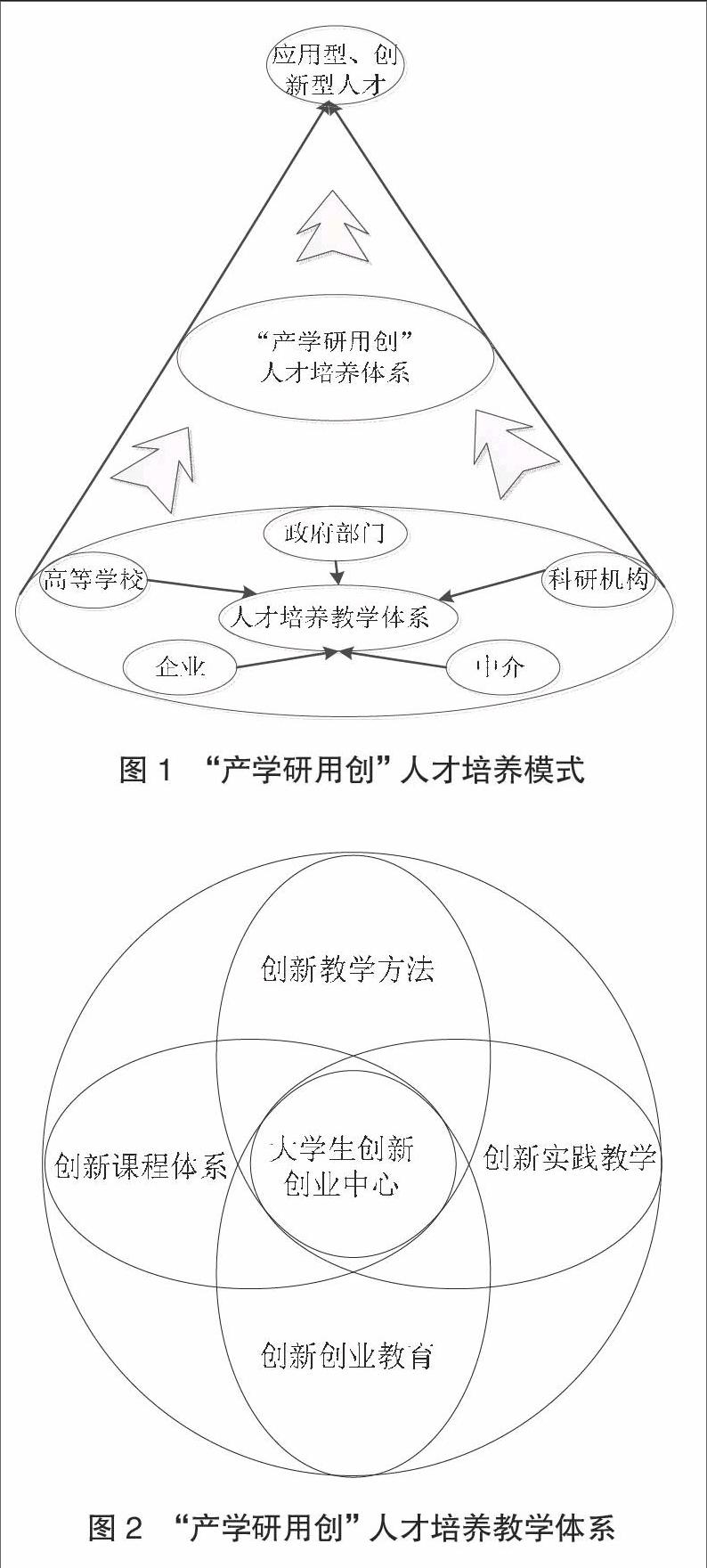

傳統(tǒng)的“產學研用”協(xié)同創(chuàng)新模式,是以企業(yè)為中心,以技術創(chuàng)新為目標的。圖1的“產學研用創(chuàng)”人才培養(yǎng)模式以學生為中心,以應用型、創(chuàng)新型人才培養(yǎng)為目標。圖1整個體系中各方合力均集中在人才培養(yǎng)教學體系,而人才培養(yǎng)教學體系的各個模塊交集于大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心,見圖2,不管是政府、高校、企業(yè)、科研機構還是中介機構,在大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心都可以找到自身的定位和利益點。

本科人才“產學研用”培養(yǎng)模式要獲得成功,需要兩個必備條件:一是學生要成為培養(yǎng)模式的主體,二是培養(yǎng)模式要符合參與各方的核心利益。目前,在國家創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略和高校應用型轉型的大背景下,“產學研用”培養(yǎng)模式中融入“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”體系,形成新的“產學研用創(chuàng)”人才培養(yǎng)模式,是破解“產學研用”培養(yǎng)模式困局的一個必然選擇。

首先,融入“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”體系的“產學研用創(chuàng)”人才培養(yǎng)模式,是一個以學生為中心的新型人才培養(yǎng)模式。傳統(tǒng)的“產學研用”培養(yǎng)模式主要是以技術創(chuàng)新、產品研發(fā)為中心,以產業(yè)為主體的一種合作模式。“產學研用創(chuàng)”人才培養(yǎng)模式是以應用創(chuàng)新、思想創(chuàng)新、理念創(chuàng)新為中心,以大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)為主體的一種合作模式。

其次,融入“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”體系的“產學研用創(chuàng)”人才培養(yǎng)模式,符合各參與方的核心利益。對于大學生,這是一個以大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)為主體的合作模式,其核心是對大學生應用能力、綜合能力、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的培養(yǎng),符合大學生的核心利益;對于地方政府,遍布各地的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心或園區(qū)需要大學生的不斷涌入,這也是地方政府政績考核的組成部分;對于地方高校,“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”已如火如荼,就差一個與專業(yè)人才培養(yǎng)的有效融合機制;對于企業(yè),可以用較少的成本使用更多的大學生為其服務。

當然,“產學研用創(chuàng)”人才培養(yǎng)模式并不適用于所有專業(yè)的學生,但對于計算機類本科人才,是很好的培養(yǎng)模式。在高校或政府主導的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)內,由大學生自備設備開展“產學研用創(chuàng)”,場地、設備、指導教師等問題迎刃而解。在“互聯(lián)網+”時代,計算機類大學生在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中具有得天獨厚的優(yōu)勢。首先,在空間(平臺或合作伙伴)的選擇上,由于計算機類大學生基本掌握了“互聯(lián)網”技術,他們可以“+”任何其他行業(yè)進行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),選擇空間巨大;其次,在成果轉換時間上,由于現(xiàn)代信息流動的極速性,計算機類大學生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果轉換也具有極速性;最后,計算機或信息類行業(yè)在“互聯(lián)網+”時代的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶有極強的“以小搏大”特點,可以用較小的成本獲取巨大的社會效益或經濟效益,是各種風險投資最青睞的行業(yè)。

4 結 語

由于傳統(tǒng)“產學研用”合作模式的根本目標是技術創(chuàng)新,而不是人才培養(yǎng),在應用型、創(chuàng)新型人才培養(yǎng)上,不論是政府、高校、企業(yè),還是中介機構,都不是根本利益方,因此,傳統(tǒng)模式很難解決目前應用型人才培養(yǎng)的根本問題。在國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和普通高校應用型轉型背景下,亟須找到一種應用型本科人才培養(yǎng)的新模式。地方普通高校計算機類本科人才培養(yǎng)由于場地、設備、指導教師的成本更高、技術泄密風險更大,這方面的問題變得更加突出。本文提出的“產學研用創(chuàng)”本科人才培養(yǎng)新模式,符合地方普通高校計算機類本科人才培養(yǎng)的特點。新模式以人才培養(yǎng)為根本目標,以人才培養(yǎng)教學體系為中心,以大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)為核心,讓“產學研用創(chuàng)”各參與方通過大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心參與人才培養(yǎng)教學體系,以較小的投入產出比,各自獲得較大的回報率,使人才培養(yǎng)的各參與方從利益無關變成利益相關,從根本上解決了傳統(tǒng)“產學研用”合作模式在計算機本科人才培養(yǎng)上的難題。

參考文獻:

[1] 吳亞東, 宋麗麗, 陳元松.“產學研用”模式下計算機專業(yè)“三創(chuàng)”人才培養(yǎng)方式[J]. 計算機教育,2012(7): 43-44.

[2] 姜鴻, 王衛(wèi)星, 王永利. 產學研用合作培養(yǎng)人才的動力模型及其應用[J]. 現(xiàn)代教育管理, 2013(9): 54-57.

[3] 馬寧, 王立. 企業(yè)主導型產學研合作創(chuàng)新模式分析[J]. 科學學研究, 2005(12): 244-248.

[4] 尤祖明, 遲強, 潘明財, 等. 產學研用背景下人才培養(yǎng)模式的研究[J]. 南京理工大學學報(社會科學版), 2012(4): 108-112.

[5] 曹霞, 于娟. 產學研合作創(chuàng)新穩(wěn)定性研究[J]. 科學學研究, 2015(5): 741-747.

[6] 范福娟, 崔瑞鋒, 苗玉鳳. 主要發(fā)達國家政府在產學研合作中的職能特點分析與借鑒[J].中國高校科技與產業(yè)化, 2010(1): 36-38.

[7] 劉芬芬. 政府在產學研結合中的困境及對策分析[J]. 商品與質量, 2010(12): 6-7.

(編輯:孫怡銘)