學(xué)案導(dǎo)學(xué)法在中職內(nèi)外科護(hù)理教學(xué)中的應(yīng)用研究

張海霞,周娟仙

(浙江海寧衛(wèi)生學(xué)校,浙江 海寧 314400)

學(xué)案導(dǎo)學(xué)法在中職內(nèi)外科護(hù)理教學(xué)中的應(yīng)用研究

張海霞,周娟仙

(浙江海寧衛(wèi)生學(xué)校,浙江 海寧 314400)

目的 探討學(xué)案導(dǎo)學(xué)法在中職內(nèi)外科護(hù)理教學(xué)中的應(yīng)用效果。方法 選取我校中專護(hù)理專業(yè)1511、1512兩個班學(xué)生為研究對象,其中1511班為實驗組(60人),采用學(xué)案導(dǎo)學(xué)法;1512班為對照組(63人),采用傳統(tǒng)教學(xué)法。課程結(jié)束后比較兩組成績,并自制調(diào)查問卷調(diào)查實驗組學(xué)案導(dǎo)學(xué)法教學(xué)效果。結(jié)果 實驗組期末平均成績與優(yōu)秀率明顯高于對照組,差異顯著;實驗組對該教學(xué)法評價較高。結(jié)論 學(xué)案導(dǎo)學(xué)法調(diào)動了學(xué)生的參與意識,實現(xiàn)了教學(xué)相長,適用于內(nèi)外科護(hù)理教學(xué),值得推廣應(yīng)用。

學(xué)案導(dǎo)學(xué)法;中職護(hù)生;內(nèi)外科護(hù)理;教學(xué)模式

學(xué)案導(dǎo)學(xué)法是以學(xué)案為載體,將教材與學(xué)案相結(jié)合,學(xué)生自主學(xué)習(xí)與教師指導(dǎo)相結(jié)合,使學(xué)生學(xué)會學(xué)習(xí),學(xué)會創(chuàng)新,保障學(xué)生的主體地位[1]的一種教學(xué)方法。目前,中職護(hù)生大多為初中畢業(yè)未能升入普通高中的學(xué)生,其認(rèn)知能力較低,學(xué)習(xí)習(xí)慣不良,學(xué)習(xí)主動性不夠,學(xué)習(xí)興趣較低,學(xué)生“低基礎(chǔ)”與護(hù)理教育“高要求”存在明顯的差距,影響著中職護(hù)理教育質(zhì)量[2]。針對目前中職生特點,我校在中專內(nèi)外科護(hù)理教學(xué)中嘗試使用學(xué)案導(dǎo)學(xué)法,培養(yǎng)學(xué)生社會適應(yīng)性,提高學(xué)生自我效能感,增強對護(hù)理專業(yè)的認(rèn)同感,促進(jìn)學(xué)生綜合素質(zhì)提高和全面發(fā)展。

1 對象和方法

1.1 對象

選取我校2015級中專護(hù)理專業(yè)7個班中的1511、1512兩個班為研究對象,將1511班作為實驗組,學(xué)生年齡(16.60± 0.68)歲,女生58名,男生2名;1512班作為對照組,年齡(16.48±0.63)歲,女生59名,男生4名。兩組學(xué)生的年齡、性別、基礎(chǔ)課程成績比較,差異均無顯著性(P>0.05),具有可比性。實驗組采用學(xué)案導(dǎo)學(xué)法,對照組采用以教師“滿堂灌”為主的傳統(tǒng)教學(xué)法。兩組均采用我校臨床護(hù)理組教師自編教材,由北京師范大學(xué)出版社出版、程江平主編的《內(nèi)外科護(hù)理》教材,授課教師、授課計劃、授課學(xué)時均相同。

1.2 實驗組教學(xué)方法

1.2.1 學(xué)案的目的和要求 學(xué)案是教師在充分了解學(xué)情、教學(xué)大綱、教材內(nèi)容的基礎(chǔ)上,從學(xué)習(xí)者的角度為學(xué)習(xí)設(shè)計的、指導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行自主學(xué)習(xí)的導(dǎo)學(xué)材料[2]。我校組織臨床護(hù)理組專業(yè)教師多次進(jìn)行集體備課,仔細(xì)研讀相關(guān)書籍和參考文獻(xiàn),結(jié)合新教材、新教學(xué)大綱、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試大綱及臨床護(hù)理實際情況制定學(xué)案導(dǎo)學(xué)框架。根據(jù)教師間的不斷探討以及我校中專護(hù)生特點,對學(xué)案內(nèi)容不斷糾錯、補充和完善。

1.2.2 學(xué)案導(dǎo)學(xué)的設(shè)計和編制 學(xué)案主要包括學(xué)習(xí)目標(biāo)、學(xué)習(xí)重點及難點、知識鏈接、學(xué)習(xí)過程、課后反思5個環(huán)節(jié)。學(xué)習(xí)目標(biāo)體現(xiàn)知識與技能、過程與方法、情感態(tài)度與價值觀三維目標(biāo),讓學(xué)生對本節(jié)課需要掌握的主要知識點及預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)做到心中有數(shù)。學(xué)習(xí)重點及難點要表達(dá)精準(zhǔn),不可泛泛而談,過于籠統(tǒng)。知識鏈接主要對這節(jié)課學(xué)到的難以理解的內(nèi)容以微視頻形式呈現(xiàn),對微視頻每個知識點用5道題進(jìn)行過關(guān)測試,幫助理解記憶,對未過關(guān)的學(xué)生要求其反復(fù)觀看微視頻,小組成員互幫互助,為后期學(xué)案的學(xué)習(xí)起鋪墊作用。學(xué)習(xí)過程可謂是學(xué)案的中心環(huán)節(jié),具體包括個人自主學(xué)習(xí)、課堂小組合作學(xué)習(xí)、達(dá)標(biāo)檢測3部分。個人自主學(xué)習(xí)需要在課前預(yù)習(xí)時完成;課堂小組合作學(xué)習(xí)包括工作情境案例及工作任務(wù),要求在課堂分組討論時完成;達(dá)標(biāo)檢測需要緊扣本節(jié)課的教學(xué)目標(biāo),突出重點,突破難點,有針對性地設(shè)計一些“精、小、活”的練習(xí)題,題型多種多樣,可分層采用選擇題、填空題、案例分析題,增加人文、法規(guī)方面的題目,重在培養(yǎng)學(xué)生能力,與臨床護(hù)理發(fā)展相吻合。課后反思包括學(xué)生存在的困惑、問題及需要改進(jìn)之處兩部分,旨在最大程度地優(yōu)化學(xué)案。

1.2.3 學(xué)案導(dǎo)學(xué)法教學(xué)實踐 第一步:發(fā)放學(xué)案。教師提前一周印制學(xué)案,提前3天將本節(jié)課學(xué)案發(fā)放給學(xué)生,要求學(xué)生通過觀看微視頻、查閱網(wǎng)絡(luò)資料、研讀分析教材等方式,課前完成學(xué)案個人自主學(xué)習(xí)部分。第二步:學(xué)生分組。將實驗組60名學(xué)生以宿舍為單位進(jìn)行分組,6人一組,分成10組,小組成員分工合作。每組推薦一名學(xué)生作為小老師,小老師發(fā)放任務(wù)包,監(jiān)督和引導(dǎo)本組成員觀看微視頻,通過中國知網(wǎng)、學(xué)校圖書館,查閱資料、參考文獻(xiàn),完成學(xué)案個人自主學(xué)習(xí)部分,并收集預(yù)習(xí)中存在的困惑和問題。第三步:課堂小組合作學(xué)習(xí)。課堂上根據(jù)之前劃分的10個小組,將每一小組6名成員以“U”字形安排座位,分別設(shè)為A、B、C、D、E、F,小組內(nèi)每位成員領(lǐng)取任務(wù),針對工作任務(wù)、工作情境案例及設(shè)置的問題進(jìn)行討論,盡量做到平均話語權(quán),輪流由A—F成員進(jìn)行總結(jié)匯報,如匯報不完善,組內(nèi)其他成員可進(jìn)行適當(dāng)補充與糾正。教師耐心聽取學(xué)生小組討論后的發(fā)言,對學(xué)生針對問題給出的結(jié)果不給予任何評判性意見。第四步:教師精講點評。教師利用多媒體課件對本節(jié)課的重點及難點進(jìn)行梳理和總結(jié),在學(xué)生討論的基礎(chǔ)上,對學(xué)生自學(xué)及討論中不能解決的問題進(jìn)行分解,對易混淆的知識點加以啟發(fā)點撥,同時對各組的發(fā)言進(jìn)行點評,肯定正確觀點,指出不足之處,提出改進(jìn)要求[3]。第五步:知識搶答。針對中職護(hù)生特點,分層設(shè)置一些達(dá)標(biāo)檢測題進(jìn)行組間知識搶答,答對加1分,答錯不扣分,充分調(diào)動學(xué)生的積極性和參與性,提高學(xué)生自我效能感。

2 結(jié)果

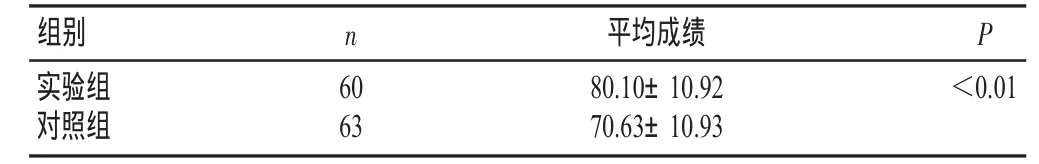

2.1 兩組理論成績比較(見表1、2)

表1 兩組學(xué)生期末平均成績比較(±s,分)

表1 兩組學(xué)生期末平均成績比較(±s,分)

n P實驗組對照組組別 平均成績80.10±10.92 70.63±10.93 60 63<0.01

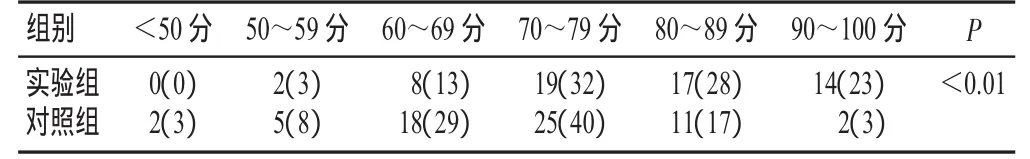

表2 兩組學(xué)生期末各分?jǐn)?shù)段分布比較[n(%)]

課程結(jié)束后,對兩組學(xué)生統(tǒng)一命題進(jìn)行閉卷測試,教師按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)集體閱卷,最后將考試成績錄入SPSS 19.0數(shù)據(jù)庫進(jìn)行統(tǒng)計學(xué)分析。經(jīng)t檢驗,P<0.01,說明兩組學(xué)生平均成績有顯著性差異。考試成績在90分及以上為優(yōu)秀。經(jīng)χ2檢驗,兩組優(yōu)秀率有顯著性差異(P<0.01)。

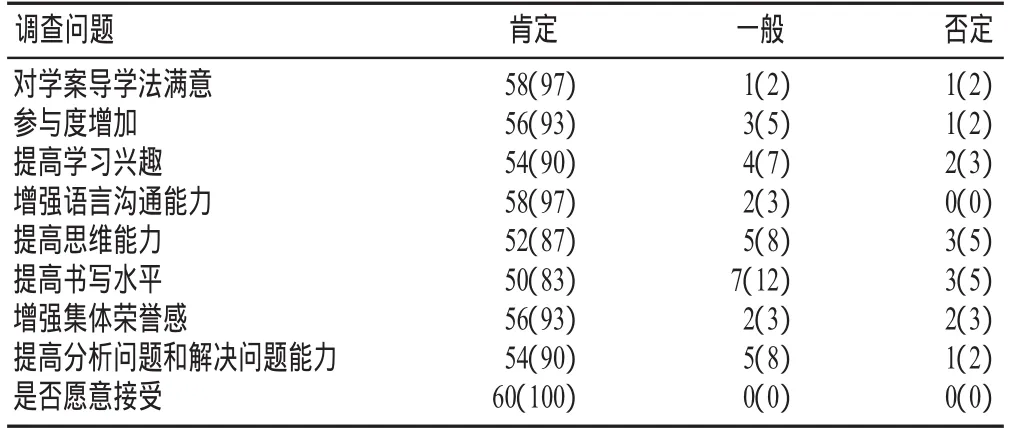

2.2 問卷調(diào)查

在參閱文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上自行設(shè)計調(diào)查問卷。課程結(jié)束后,調(diào)查實驗組學(xué)生對學(xué)案導(dǎo)學(xué)法的評價[4]。教師解釋研究目的和填寫方法后發(fā)放問卷,要求學(xué)生以不記名方式填寫,共發(fā)放問卷60份,有效收回60份,有效回收率100%,結(jié)果見表3。

表3 實驗組學(xué)生對學(xué)案導(dǎo)學(xué)法的評價[n(%)]

3 討論

3.1 學(xué)案導(dǎo)學(xué)法有利于教師自我提升和完善,實現(xiàn)教學(xué)相長

一份高效的學(xué)案,要能充分調(diào)動學(xué)生在課堂上動腦、動口、動眼、動耳、動手,這就要求教師在設(shè)計和編制學(xué)案時不僅研究教材,還研究學(xué)生。在學(xué)案導(dǎo)學(xué)法中,學(xué)生了解的知識越多,提出的問題就越容易超越課本內(nèi)容,這就需要教師不僅對內(nèi)外科護(hù)理課本內(nèi)容非常熟悉,還要查閱資料、文獻(xiàn)以拓寬知識面,并到臨床一線實踐,把握臨床最新動態(tài),完善知識結(jié)構(gòu)。

3.2 學(xué)案導(dǎo)學(xué)法有助于調(diào)動學(xué)生參與意識

建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論認(rèn)為,知識是在特定的文化氛圍和背景下,借助教師的幫助、學(xué)習(xí)伙伴的幫助或者實用的學(xué)習(xí)資料獲得的。在學(xué)案導(dǎo)學(xué)法的小組合作學(xué)習(xí)環(huán)節(jié),學(xué)生在小老師的帶領(lǐng)下參與問題研討,杜絕了中職護(hù)生上課打瞌睡現(xiàn)象,學(xué)生的集體榮譽感明顯增強。平均話語權(quán)及完善的考核機(jī)制,充分調(diào)動了學(xué)生積極性,避免了部分內(nèi)向?qū)W生只聽不說狀況。

3.3 學(xué)案導(dǎo)學(xué)法提高了教學(xué)質(zhì)量

后進(jìn)生不再唯唯諾諾,原來上課打瞌睡的學(xué)生能在課堂上大膽表達(dá),提高了自我效能感。導(dǎo)學(xué)案的達(dá)標(biāo)檢測是分層設(shè)計的,滿足了不同層次學(xué)生的需要,學(xué)案導(dǎo)學(xué)法實施后,實驗組平均成績明顯高于對照組,優(yōu)秀率也明顯提高。

4 小結(jié)

在中職內(nèi)外科護(hù)理教學(xué)中應(yīng)用學(xué)案導(dǎo)學(xué)法,教學(xué)效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)教學(xué)法,提高了學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,增強了溝通能力,提高了課堂效率,對培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊協(xié)作能力、書寫能力、探究合作意識有極大的促進(jìn)作用,深受學(xué)生歡迎,值得推廣應(yīng)用。

[1]張海燕,王慧玲,李鐵軍.基于臨床護(hù)理路徑的學(xué)案在外科護(hù)理教學(xué)中的應(yīng)用[J].中國醫(yī)學(xué)裝備,2014,11(11):16-18.

[2]劉笑夢,張彥芳,曹姣玲,等.中職護(hù)理專業(yè)自主探究式學(xué)習(xí)的探索[J].護(hù)理研究,2012,26(3):745-747.

[3]李文利.“學(xué)案導(dǎo)學(xué)式”課堂教學(xué)模式的探究[J].廣西教育學(xué)院學(xué)報,2007(3):20-21.

[4]張海霞,周娟仙.CBL融合PBL在中職內(nèi)科護(hù)理課堂應(yīng)用的研究[J].衛(wèi)生職業(yè)教育,2016,34(2):146-147.

G424.1

:B

:1671-1246(2017)17-0065-02