西方藝術(shù)對新中國成立后的中國畫影響之我見

李咪

摘 要:新中國成立后,由于國家的逐漸開放,西方藝術(shù)思潮不斷涌入我國,西方的藝術(shù)理念、繪畫技巧等對中國畫產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,使得中國畫走上了改革創(chuàng)新的路子,產(chǎn)生了不少新的創(chuàng)作思路,開創(chuàng)了不少新的技法和新的表現(xiàn)形式,中國畫的創(chuàng)作逐漸呈現(xiàn)出了多元化的傾向。

關(guān)鍵詞:西方藝術(shù);中國畫;新中國;影響

在中國畫的發(fā)展歷史當(dāng)中,既有對外的輸出,也有對于西方藝術(shù)的借鑒和學(xué)習(xí),不同時(shí)期下,不同外來因素的影響都給中國畫的發(fā)展帶來了前所未有的變化。其中,建國之后,西方藝術(shù)對中國畫的影響可謂是非常深遠(yuǎn),在內(nèi)容上更多,在范圍上更廣,在程度上更深,不僅給中國畫的創(chuàng)作理念注入了新的血液,還給中國畫開創(chuàng)新的表現(xiàn)形式、色彩的運(yùn)用、繪畫技法的革新帶來了新的啟迪。

一、建國初期中國畫受到的西方藝術(shù)的影響

1949年建國之初,“一面倒”作為國家在政治領(lǐng)域奉行的外交政策,再加上西方國家的封鎖,使得前蘇聯(lián)美術(shù)成為對當(dāng)時(shí)的中國美術(shù)界影響最大的藝術(shù)形式。大量前蘇聯(lián)藝術(shù)家的到來,把前蘇聯(lián)的美術(shù)技法和教育體系引入到中國,這期間,蘇聯(lián)藝術(shù)家紛紛來華,其中包括前蘇聯(lián)美術(shù)研究院院長格拉西莫夫、普希金藝術(shù)造型博物館館長扎莫施金等。許多前蘇聯(lián)藝術(shù)家來到中國開設(shè)培訓(xùn)班,教授繪畫技法,前蘇聯(lián)的素描體系以及列賓、蘇里柯夫、列維坦的油畫技法都成為當(dāng)時(shí)的主流,我國各大高校的美術(shù)教師的教學(xué)水平也在此期間得到了提高。同時(shí),我國也把許多留學(xué)生派往前蘇聯(lián)學(xué)習(xí)交流,培養(yǎng)出了新中國成立后一大批以寫實(shí)技法為基礎(chǔ)的畫家。從這一時(shí)期的中國畫之中,可以清楚感受到前蘇聯(lián)美術(shù)對我國傳統(tǒng)繪畫的影響。

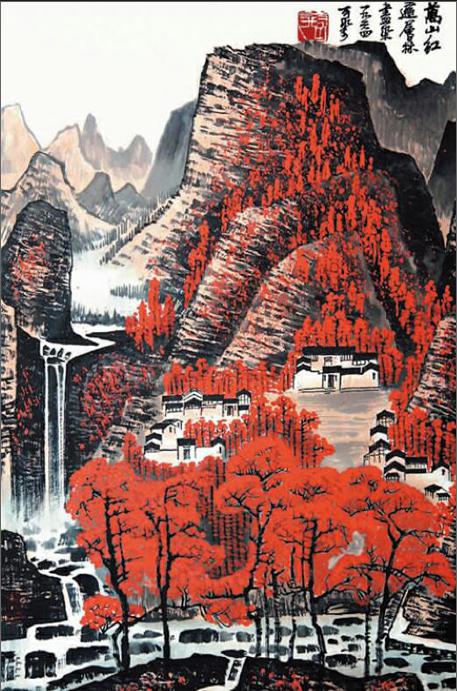

到了五六十年代,中國畫的創(chuàng)作借鑒吸收了西方藝術(shù)的理論觀念,在繼承傳統(tǒng)民族文化的同時(shí),運(yùn)用西方藝術(shù)中的寫實(shí)主義元素,豐富了中國畫的表現(xiàn)形式,對中國畫的創(chuàng)作起到了很大的促進(jìn)作用。在這一時(shí)期,中國畫當(dāng)中的人物畫風(fēng)格的變化就是一個(gè)最為明顯的例子。藝術(shù)家們以寫實(shí)主義的筆墨來表現(xiàn)現(xiàn)實(shí)生活,西方藝術(shù)的寫實(shí)性被吸納其中,塑造出具有時(shí)代氣息的人物形象。比如,李琦的《毛主席走遍全國》就是對傳統(tǒng)的人物畫進(jìn)行了革新,用扎實(shí)的寫實(shí)功底描繪出了毛主席的偉岸形象。同一時(shí)期的山水畫也出現(xiàn)了李可染這樣具有代表性的大家。李可染的作品《漓江勝境圖》《萬山紅遍》《井岡山》等,將光這一概念引入了畫面,既保留了傳統(tǒng)山水畫中的意境美,又展現(xiàn)了西方藝術(shù)的明暗、體塊概念,把東西方藝術(shù)進(jìn)行了完美融合,獲得了極大的成功。

二、改革開放后中國畫受到西方藝術(shù)的影響

改革開放之后,西方國家與我國的交流逐漸增多,大量的美術(shù)作品和藝術(shù)理論被引入到中國,西方藝術(shù)展覽也源源不斷地進(jìn)入我國。在這些藝術(shù)展中展出的作品不僅有世界著名博物館館藏的傳世名畫,還有現(xiàn)代各流派的代表作品。這些展覽在豐富我國廣大人民群眾的文化生活、提高觀眾的藝術(shù)鑒賞水平、增進(jìn)中國人民與世界各國人民的相互了解和友誼的同時(shí),也使我國的藝術(shù)家們更直觀地感受到世界各國藝術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r,為中國藝術(shù)家在繼承傳統(tǒng)民族文化特色的同時(shí),能夠借鑒西方外來藝術(shù)當(dāng)中的優(yōu)勢用來對中國畫進(jìn)行革新,從而為中國畫能夠走出國門、走向世界提供了良好的環(huán)境。這些視覺與思想的不斷碰撞,給中國畫帶來了極大的沖擊力,開拓了中國畫的新的表現(xiàn)形式和技法,形成了新的觀念。這一時(shí)期,中國畫的創(chuàng)作從一開始的借鑒前蘇聯(lián)的美術(shù)形式轉(zhuǎn)為吸收借鑒世界各國的藝術(shù)創(chuàng)作理念,尤其注重吸收學(xué)習(xí)新的繪畫技法和新的材料表現(xiàn)方式,為中國畫帶來了多姿多彩的新面貌,從一定程度上豐富了中國畫的表現(xiàn)力,使中國畫的視覺語言更具個(gè)性。

隨著日漸深入的藝術(shù)探索,加上當(dāng)時(shí)介紹西方藝術(shù)的展覽和書籍大量出現(xiàn)在國內(nèi),為中國的藝術(shù)家們開拓了新思路,而當(dāng)時(shí)開辦的一些雜志,如《美術(shù)》《世界美術(shù)》《美術(shù)研究》等,也不斷地為藝術(shù)家們提供了大量的理論資源,在介紹國外藝術(shù)家和理論家的同時(shí),提供了能讓藝術(shù)家自由發(fā)表個(gè)人見解的平臺,加強(qiáng)了相互之間的溝通和交流,激發(fā)了藝術(shù)家們對中國畫的思考,推動(dòng)了80年代藝術(shù)創(chuàng)作的新高潮。受到當(dāng)時(shí)新思潮的影響,不少藝術(shù)家在保留傳統(tǒng)中國畫筆墨特點(diǎn)的前提下,通過借鑒西方藝術(shù),創(chuàng)作出了大量優(yōu)秀的作品。例如,周思聰、盧沉創(chuàng)作的《礦工圖》組畫,將人物進(jìn)行了較為夸張的變形,構(gòu)圖方式也與傳統(tǒng)中國畫大為不同,趨向于表現(xiàn)主義,體現(xiàn)了一種壓抑、沉重的氛圍。

同時(shí),西方藝術(shù)的理念和價(jià)值觀,如追求自我,強(qiáng)調(diào)主觀意識和潛意識的呈現(xiàn),也深深地影響了當(dāng)時(shí)的藝術(shù)家,不論是西方表現(xiàn)主義還是超現(xiàn)實(shí)主義,乃至抽象主義等,都成為了當(dāng)時(shí)的藝術(shù)家借鑒的對象,把能夠運(yùn)用到中國畫創(chuàng)作上的一切新元素都進(jìn)行了嘗試,在現(xiàn)代西方藝術(shù)這種強(qiáng)大的影響之下,使得當(dāng)時(shí)的中國畫形式逐漸多樣化,擺脫了以往的單一性,色彩表現(xiàn)更加豐富,作品主題也更加多元化,呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的樣貌,使當(dāng)時(shí)藝術(shù)家的眼界和思路都得到了極大的拓寬。新潮美術(shù)運(yùn)動(dòng)可以說是當(dāng)時(shí)中國的年輕藝術(shù)家們對以往藝術(shù)理念和思路的批判,積極在西方各國藝術(shù)形式中尋求新血液的藝術(shù)思潮,以此為分水嶺,中國畫的創(chuàng)作發(fā)生了極大的改變。到了90年代,大量的西方現(xiàn)代藝術(shù)形式及造型手段被中國畫所借鑒,例如抽象變形、綜合材料的運(yùn)用,等等。如石虎的《玄騰圖》《非洲寫生》就融合了中西繪畫傳統(tǒng)和各種藝術(shù)形式,既充滿了東方藝術(shù)的線的韻味和表現(xiàn)力,又夾雜著對西方表現(xiàn)主義和立體主義的使用。還有田黎明的《碑林》《自然的陽光》等,在中國畫中引入了光影這一概念,用傳統(tǒng)的筆墨技法表達(dá)現(xiàn)代的觀念,突出了個(gè)人化的感覺和幻想。

這一時(shí)期的中國畫作品既反映了中國藝術(shù)家們在中國畫的創(chuàng)作和革新過程中,對我國傳統(tǒng)藝術(shù)理念中蘊(yùn)含的問題的認(rèn)識和表達(dá),又體現(xiàn)了他們對西方藝術(shù)在探索、借鑒、學(xué)習(xí)中的感識、理解和回應(yīng)。

三、結(jié)語

面對西方藝術(shù)在新中國成立后對中國畫的影響和沖擊,如何回應(yīng)西方藝術(shù)帶來的影響,如何能使我國具有民族特色的藝術(shù)形式——中國畫得到發(fā)揚(yáng)光大,成為了藝術(shù)家們不斷探索的主題。在這個(gè)過程中,一是要繼承、發(fā)揚(yáng)本民族固有的優(yōu)秀文化傳統(tǒng);二是要廣泛吸取外來國家藝術(shù)的有益因素,二者缺一不可。對于中國的藝術(shù)家們來說,西方藝術(shù)既是他們借鑒和深受啟發(fā)的根源,又是他們想要抵抗的對象。新中國成立后,中國的藝術(shù)史就是在這種矛盾和沖突中展開的。也就是在此背景之下,才產(chǎn)生了關(guān)于中國畫創(chuàng)作的新形式的探索。在此期間,西方藝術(shù)的影響不僅讓中國畫走向了變革,還讓中國畫就此走上了現(xiàn)代化的階段,呈現(xiàn)出了多元化的趨勢。

如何處理好繼承傳統(tǒng)藝術(shù)和學(xué)習(xí)外來藝術(shù)的關(guān)系,是每個(gè)時(shí)期、每個(gè)藝術(shù)家都可能會面臨到的問題。面對本民族傳統(tǒng)藝術(shù)文化和外來藝術(shù)思想,有的人認(rèn)為只有自己民族的傳統(tǒng)藝術(shù)才是最好的藝術(shù),拒絕向外來藝術(shù)學(xué)習(xí);有的人認(rèn)為傳統(tǒng)藝術(shù)已經(jīng)落伍了,只有全盤西化才能跟上時(shí)代的發(fā)展步伐,對西方藝術(shù)盲目崇拜,對本國的傳統(tǒng)藝術(shù)不屑一顧。這兩種看法顯然都是不可取的,我們既不能持狹隘的民族主義立場,也不應(yīng)該盲目崇外、全盤照搬,而是應(yīng)該熱愛自己民族的傳統(tǒng)藝術(shù),同時(shí)又能夠?qū)Σ煌瑖也煌褡宓乃囆g(shù)持以應(yīng)有的尊重,既保持了自己民族的藝術(shù)特色,使本民族的藝術(shù)形式得以傳承,又能把外來藝術(shù)的有益元素借鑒其中,在相互交流中共同進(jìn)步,從而推動(dòng)世界藝術(shù)的繁榮發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]王鏞.中外美術(shù)交流史[M].長沙:湖南教育出版社,1998.

[2]葉朗.中國美學(xué)史大綱[M].上海:上海人民出版社,1999.

[3]周積寅.中國畫論輯要[M].南京:江蘇美術(shù)出版社,2005.

[4]鄭師渠.中國文化通史[M].北京:北京師范大學(xué)出版社,2009.

[5]朱伯雄.世界美術(shù)史[M].濟(jì)南:山東美術(shù)出版社,2006.

[6]范景中.美術(shù)史的形狀[M].杭州:中國美術(shù)學(xué)院出版社,2003.

[7]阮榮春,胡光華.中國近代美術(shù)史[M].天津:天津人民美術(shù)出版社,2005.

[8]洪惠鎮(zhèn).中西繪畫比較[M].石家莊:河北美術(shù)出版社.2000.

[9]夏之放,李衍柱.當(dāng)代中西審美文化研究[M].濟(jì)南:山東教育出版社,2005.

[10]盧輔圣.20世紀(jì)中國美術(shù)史學(xué)研究[M].上海:上海書畫出版社,2008.

作者單位:

三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院

美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊2017年7期

美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊2017年7期

- 美與時(shí)代·美術(shù)學(xué)刊的其它文章

- 明

- 光

- 大

- 正

- 論篆刻藝術(shù)的傳統(tǒng)滋養(yǎng)與當(dāng)代創(chuàng)新