智慧教育環境模型構建

王建剛+廖開明+魏君

摘要:當前智慧教育迅速發展,已經成為引領教育信息化發展的主流。智慧教育的發展依靠大數據網絡資源,能夠適應網絡教學資源與網上學習環境,在物聯網、云計算、大數據、泛在網絡的支撐下能夠滿足教師、學生、科研工作者、社會公眾等多方群體的智慧需求。智慧教育是在信息技術發展基礎上應運而生的,是教育與信息技術的深度融合,在信息技術快速發展的形勢下,智慧教育正慢慢地改變著傳統的教育,智慧教育已經成為現代教育的發展趨勢。智慧教育環境作為智慧教育中很重要的一部分,對于智慧教育發揮著基礎性作用。從智慧教育的基本概念和內涵入手,通過對智慧教育環境特征進行分析,系統分析智慧教育環境模型狀況,希望能夠為智慧教育環境模型的設立和完善提供借鑒意義。

關鍵詞:智慧教育 信息化 教育環境 模型

教育是關乎社會發展、民族振興的頭等大事,是維持國家昌盛的根基。我國的教育起源于古代選拔制度,與歐美國家的國家教育制度差距很大,廣受批判。著名哲學家亞斯貝斯就曾說:“教育本身就意味著:一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云,一個靈魂喚醒另一個靈魂。如果一種教育未能被觸及到人的靈魂,未能引起人的靈魂深處的變革,它就不成其為教育。”這種教育思想就是為了喚起人類心靈深處的靈魂,而并非功利性的。在傳統教育目標與方向與現實需求走的越來越遠的同時,信息技術的廣泛應用使教育的受眾不在受到限制,受教育的形式也變得多種多樣,這種新型的教育就被稱之為智慧教育。智慧教育就是把傳統的“是”改變成“為什么”,把傳統的“填鴨式”改變成“啟發式”。智慧教育由多個方面組成,教育理念、教育環境、教育資源、教育管理、教育服務、教育評價、教育模式等多個方面,以上提到的是教育理念方面,本文主要談一下教育環境方面,教育環境作為教育的空間支撐,在信息技術的廣泛應用下,其面臨機遇與挑戰共存的情況。在國外研究中就把智慧教育中信息技術的應用成為智慧教育1.0版本,目前已經升級為2.0版本,智慧教育2.0是在1.0版本的基礎上進行建構的信息時代的教育新秩序。智慧教育環境作為智慧教育的基礎,在智慧教育發展過程中起著重要的作用,可以稱之為智慧教育的源頭,可以為智慧教育的發展提供依附的環境。

一、智慧教育的概念內涵

智慧教育(Education for Wisdom)是依托新一代信息技術所打造的智能化教育信息生態系統,在此生態系統中通過各相互主體之間的智能化交互過程,使學習更加自主、內容更加適配、效率更高,從而獲得多種智慧以滿足自身和社會的需求。信息時代智慧教育的基本內涵是通過構建智慧學習環境(Smart Learning Environments),運用智慧教學法(Smart Pedagogy),促進學習者進行智慧學習(Smart Learning),從而提升成才期望,即培養具有高智能(High-Intelligence)和創造力(Productivity)的人,利用適當的技術智慧地參與各種實踐活動并不斷地創造制品和價值,實現對學習環境、生活環境和工作環境靈巧機敏的適應、塑造和選擇。其核心思想就是教育經過“數據”—“信息”—“知識”—“智慧”的過程,依靠數據和信息掌握和了解以往的經驗,依靠學到的知識能夠對事物進行智慧判斷或決策。依靠現有的科學技術為學生、教師和家長提供一種高效且公平的教育系統,能夠孕育卓有成效教育績效。

智慧教育的發展本質就回到了教育的實質——喚回學習者的“智慧”,這種思想經歷了一個不斷發展演化的過程。智慧教育環境作為智慧教育發展的支持系統,內容也很復雜,涉及到的相關主體也比較多,不僅包括智慧學習環境、智慧教學環境、智慧管理環境,還包括智慧學校、智慧家庭、智慧城市等,其存在的實質就是為學習者智慧學習的產生與發展提供可以感知的服務。

二、智慧教育環境特征

智慧教育環境是信息技術支撐下形成的,是教育信息化的高級發展形勢,是信息技術與教育發展融合的產物。就如上文中提到的智慧教育是一種教育生態系統,智慧教育環境就是把智慧學習環境、智慧教學環境、智慧管理環境連接起來的物質場,是一種復雜的系統,系統內交互主體間的關系復雜,難以清晰劃分。智慧教育環境是支撐教育活動正常進行的智能化空間條件,在先進的教育理念引導下,利用現有教育資源和技術實現主體間的相互交互,最終促使交互主體實現“智慧”。

智慧教育環境的基本特征就是智能感知。現有的信息技術可以支撐智慧教育通過RFID、HRS、QRCode等技術以及各種傳感器、嵌入式設備,對教育環境進行物理感知(包括教育活動地點的溫度、濕度、光照、聲音、空氣等)、情境感知和社會感知。智慧教育環境的范圍不受地區限定,最初的智慧教育環境限定在校園范圍內,后期演化到智慧城區,擴展到能夠滿足居民終身學習的范圍,包括智慧圖書館、智慧文化宮、智慧美術館、智慧科技館,等等,而且范圍還在不斷地擴展、延伸、演化。智能化的協同服務是智慧教育環境的另一特征,智慧教育環境能夠為學習者準確提供搜索內容,準時提供學習引導,對學習者需求進行準確分析;可以把教學者的思想按時推送出去,準確到達指定群體,使得智慧教育環境更具靈活性和智能性。智慧教育環境還強調多元化的學習資料與群體,以保證學習者個性化的學習與發展。多元化學習資源的實現以現代網絡技術為支撐,順應深層開放與共享教育大趨勢,將學習資源與群體進行整合優化,并創新再生,形成一個具有多元性廣闊性創新性的學習環境,最終指向為學習者提供具有個性化的學習平臺,也就是說每個人所面對的資源與群體是具有差異性的,是適合個體發展的,并且在實際學習過程中貫穿學習診斷,根據個體差異選擇不同資源,引導學習者全面自主地進行學習。多元化個性化的學習還應注重交流與信息共享,以便審視自己的學習狀態,出現問題及時尋求解決。智慧教育環境能夠改變傳統的教育環境,傳統的教育環境是一個多變的復雜體,多種多樣的問題會導致教育系統失衡,智慧教育環境可以隨時進行調控,防止失衡情況的發生。

三、智慧教育環境模型構建

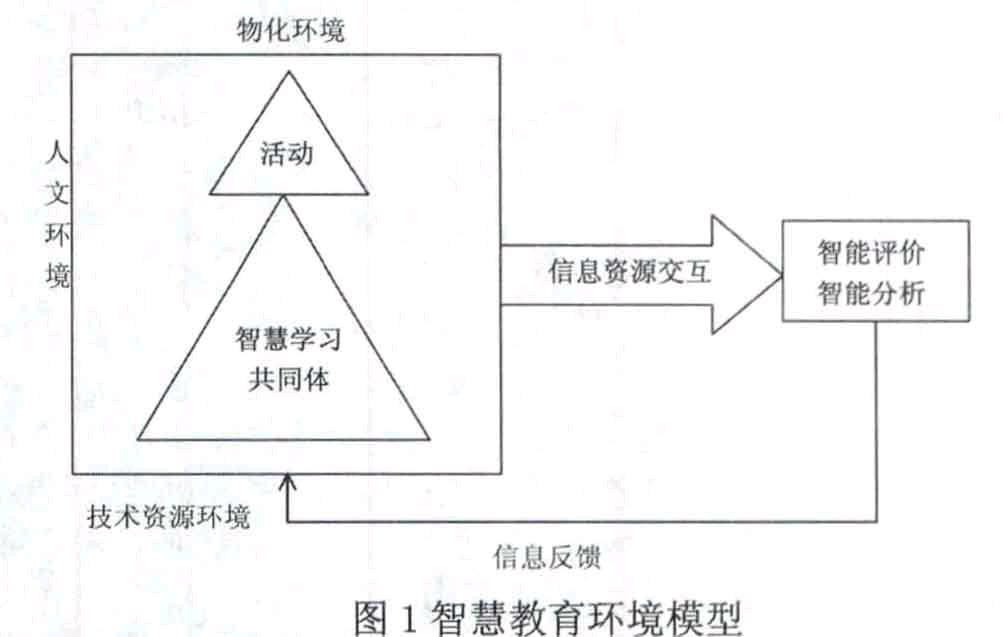

現有的智慧教育環境主要是基于互聯網技術上的教育環境,現有的教育環境還不夠“智慧”,為了提高智慧教育環境的智慧性,需要認真考究智慧教育環境模型的構建。智慧教育環境中涉及到的參與主體較多,有學習活動、資源、設備、工具、學員、管理者、教育者等。其模型構建要素包括智慧學習共同體、智能物化形態環境、智能技術資源環境(包括智慧技術與智慧教育資源)、智慧教育人文環境四部分。智慧學習共同體是其中最活躍的主體,模型構建的出發點是為了促使活動的順利進行,為智慧教育提供技術服務,根據學習者的自身需求為其提供智慧資源、智慧信息、智能服務等。智慧教育環境中還存在智慧評價部分,這部分能夠及時反饋學習者的接受狀況,能夠準確反映智慧教育進行狀況,更好地實現可視化管控和遠程督導(其構成模型如圖1所示)。 智慧教育環境中涉及的參與主體較多,各主體之間相互交互,相互作用,不是獨立存在的,它們通過虛實融合、系統集成、聯接社群、無縫切換、多終端訪問的方式相互連接,共同構成一個不可分割的整體。整個環境的目的是為了保證學習者、教授者、管理者的目的得以實現,更好地防止三方之間信息的失衡。

參考文獻:

[1]任柏成.談智慧教育的必要性與基本要求[J].中國校外教育,2014,(01):2.

[2]祝智庭,賀斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].理論探索,2012,(12):5-12.

[3]趙秋錦,楊現民,王帆.智慧教育環境的系統模型設計[J].現代教育技術,2014,(24):12-18.

本文為2016年度甘肅省高等學校科研項目“移動互聯傳播視域下智慧教育模型設計及應用研究”(項目編號:2016B-213)和甘肅廣播電視大學2016年度科研項目“微課資源開發及應用模式研究”(項目編號:2016-YB-03)的研究成果。endprint