京津冀協同創新面臨的挑戰和對策

◎趙燕霞

京津冀協同創新面臨的挑戰和對策

◎趙燕霞

京津冀協同發展的關鍵在于協同創新。本文通過對當前京津冀三地協同創新理論和實踐進行梳理,指出其面臨創新資源分布不均、創新合作平臺多而分散、創新政策不統一且銜接不暢以及創新生態體系存在較大落差等問題,并針對這些問題和挑戰提出相應對策。

京津冀;協同發展;創新;對策

推動京津冀協同發展,根本動力在于協同創新。強化創新驅動,構建京津冀協同創新共同體,對于支撐全國科技創新中心建設、打造全國創新驅動經濟增長新引擎、助力世界科技創新強國建設都具有重要的戰略意義。當前京津冀三地協同創新的積極性很高,也取得了一定成效,但仍有諸多困難和問題亟待解決。

面臨的突出問題

1.創新資源分布不均衡,區域協同創新層次低、合作不緊密

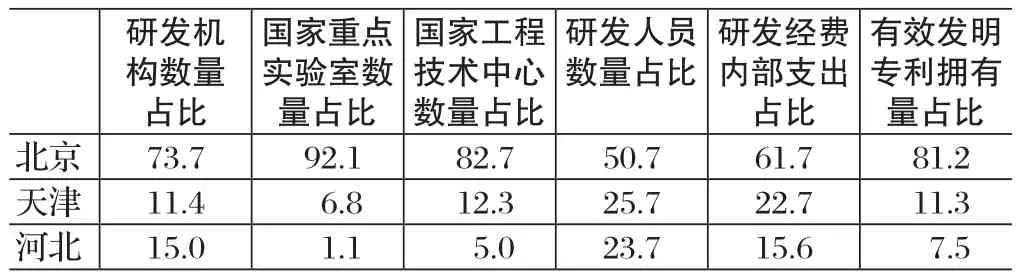

京津冀區域是我國創新資源最為密集的區域,但分布很不均衡,北京集聚的各類創新資源集聚程度遠遠超過天津和河北(見表)。由于京津冀三省市創新資源布局存在較大落差,使得在區域創新合作實踐中形成了北京開展科技研發活動、津冀承接北京科技成果轉化的布局。受市場化創新協作需求有限、產學研合作機制尚不健全等諸多因素的影響,京津冀區域的創新合作程度不高,尚未構建起“研發創新-技術轉移-科技成果產業化”的創新合作鏈條,首都創新資源優勢也沒有得到充分釋放。近年來,北京輸出到津冀的技術交易比重呈現下降趨勢,2015年北京輸出到津冀的技術合同成交額占外省市的5.93%,比2010年減少8.55個百分點。

表 2015年京津冀三省市創新資源分布單位:%

2.創新合作平臺多而分散,不利于集群化承接首都創新輻射

當前京津冀三省市正積極通過打造創新合作平臺推動跨區域協同創新。目前已共建科技園區25個,創新基地27家,創新平臺157個。但是由于創新合作平臺過多,幾乎津冀每個縣市區都有一個甚至多個平臺,而這些平臺大多尚不具備承接北京創新資源轉移的條件,建設成效并不明顯。部分平臺是依托各地開發區和高新區建設的,提出以承接北京創新成果產業化轉移為主。但是由于這些園區仍處于產業項目集聚發展階段,真正具有創新能力的科技型企業較少,且項目間呈現“割裂化、孤島式”發展狀態,未能形成產業鏈相互關聯的集群化發展格局,所以,對北京特色領域的科技型企業和創新成果產業化項目的吸引力不強。加之園區間存在一定的同質化競爭現象,使得北京的創新資源疏解轉移過度分散,難以形成集群效應。

3.創新政策不統一且銜接不暢,影響成效

京津冀三省市創新政策存在一定差異。北京中關村國家自主創新示范區,開展先行先試政策探索;天津享受國家自創區和自貿區雙重政策,各項政策正在落地實施;河北雖獲批“河北·京南國家科技成果轉移轉化示范區”建設,賦予開展政策先行先試的職能,但尚待取得實質性進展。京津冀全面創新改革試驗區建設方案中提出在京津冀區域推動自創區、自貿區等政策共享,也尚未真正落地。京津兩地形成明顯的“政策高地”,對周邊創新資源產生“虹吸效應”。

同時,區域政策銜接不暢也影響到創新資源的跨區域流動。如高新技術企業和創新人才流動面臨著國家高新技術企業資質互認、職稱互認等方面的制度約束。再如京津冀三省市分別出臺了支持創新創業的地方政策,但據調研,不少企業認為北京的政策更靈活好用。以科技創新券為例河北科技創新券申請限額低于首都科技創新券,使用時要求按照1∶1匹配自籌經費,而首都科技創新券首次申請不超過5萬元則不需要匹配自籌經費。

4.創新生態體系存在較大落差,阻礙創新資源跨區域配置

創新生態體系對集聚創新資源、激發創新創業活力具有重要作用。由領軍企業、高校和科研機構、人才、科技金融、創業服務體系及特色創業文化等六大要素構成的創新創業生態系統,已成為中關村的核心競爭力。與北京相比,天津、河北創新創業生態體系存在較大落差,是阻礙創新資源跨區域配置的重要原因。如近年來津冀地區建立起一批孵化器和眾創空間,但多數還停留在“硬件”層面,運營者難以提供融資、輔導和推介等高附加值的創業服務,滿足不了創業者的多層次需求。

正是由于創新創業生態體系的落差,使得津冀地區對創新機構和人才的吸引力不強。加之京津冀三地公共服務落差較大,特別是河北由于缺乏優質教育、醫療等公共服務資源,不能滿足高層次人才的高品質生活需求,造成高端創新人才嚴重流失。據調研,近年來北京一些科技型企業在將生產環節轉移的同時,也嘗試將研發環節同步轉移至周邊區域,但高層次研發人員紛紛跳槽,使得企業不得不將研發中心又遷回北京。

對策建議

推動京津冀協同創新,構建協同創新共同體,是貫徹落實國家創新驅動發展戰略和京津冀協同發展戰略的重要內容。未來要立足京津冀區域整體功能定位要求,以破解現實瓶頸約束為突破口,著力形成有利于協同創新的體制機制,加速全球高端創新要素集聚,提升區域整體自主創新能力,有力支撐具有創新競爭力的世界級城市群建設,為我國建設世界科技強國作出積極貢獻。

1.以創新要素集聚與高效配置為核心,加快全面創新改革試驗區建設

推動京津冀協同創新,關鍵是引導創新資源跨區域合理配置和高效流動。當前,京津冀推進全面創新改革試驗區建設,就是要深化協同創新的體制機制,破除政策瓶頸,創造條件,更好地讓市場機制發揮作用,引導創新資源跨區域高效配置。

(1)加快完善京津冀協同創新的工作機制。加強頂層設計,制定協同創新路線圖,科學謀劃京津冀創新鏈、園區鏈和產業鏈的空間布局,引導各類創新合作平臺有序發展。完善三省市協同創新的對接協調機制,發揮地方政府在創新環境建設方面的作用,加大對各類創新合作平臺的基礎設施、公共服務等支持力度,增強創新平臺對各類創新要素的吸引力。

(2)著力構建京津冀一體化的創新創業政策體系,縮小政策落差。積極推進國家自主創新示范區、自貿區等先行先試政策在共建合作平臺開展政策共享試點,并逐步拓展到京津冀全域;圍繞人才流動的政策瓶頸,加快推動各類專業技術職稱跨區域互認,加快落實科研人員離崗創業、兼職兼薪等人才政策,探索推動京津冀社會保障政策一體化;強化京津冀三地創新創業政策的有效銜接。

2.以雄安新區建設為契機,重構京津冀區域協同創新格局

規劃建設雄安新區,是以習近平同志為核心的黨中央深入推進京津冀協同發展的重大戰略決策,不僅有助于集中承接北京非首都功能疏解,而且對于打造河北創新發展的新引擎、優化京津冀協同創新格局也具有重要意義。

構建京津冀協同創新共同體,應抓住雄安新區建設這一重大契機,充分發揮戰略層級高、規劃建設標準高、政策制度優勢突出等優勢,著力營造完善的創新創業生態體系,積極承接北京的高校、科研院所和高科技企業等創新主體疏解,加快全球高端創新資源集聚。通過雄安新區建設,進一步優化京津冀創新資源配置,重塑區域協同創新格局。即進一步強化北京全國科技創新中心建設,打造世界知名科學中心和我國戰略性新興產業策源地;將雄安新區建設成為國際一流的科技新城,打造京津冀協同創新新引擎;依托天津濱海新區、北京新機場臨空經濟區、張承地區和曹妃甸協同發展示范區四大戰略合作功能區,增強協同創新和重大創新成果產業化落地能力;建設若干個產業特色突出、綜合承載能力強勁的創新合作平臺,共同構建跨區域協同創新鏈條。

3.以戰略性新興產業為抓手,打造具有全球競爭力的跨區域創新集群

京津冀協同創新,必須立足國家創新戰略,服務京津冀乃至全國經濟轉型升級,聚焦關系國家創新競爭力的關鍵核心領域,聚焦戰略性新興產業領域,推動創新鏈、園區鏈和產業鏈深度融合,打造具有全球競爭力的跨區域創新集群。

(1)依托國家重大科技項目布局,打造跨區域協同創新鏈。京津冀三省市應轉變以行政區劃為單元的創新組織模式,探索跨區域創新組織模式,整合區域內的各類創新資源,協同承接國家重大科技專項、制造業創新中心等,突破一批重大關鍵共性技術,增強自主創新能力。如可以借鑒美國制造業創新中心的組織模式,以基礎較好的州為核心,整合全國創新資源共建創新中心。

(2)以重點創新合作平臺為依托,打造跨區域園區鏈和產業鏈。針對京津冀協同創新對接平臺多、資源分散化的問題,探索打破區域“平衡”,聚焦重點,圍繞大數據、集成電路、生物醫藥、高端裝備制造和新能源汽車等戰略性新興產業領域,積極支持中關村與津冀區域共建若干個特色領域的創新基地、創新社區和共建園區,構建資源開放共享、創新環節高效銜接、產業上下游集群聯動的園區鏈。以園區鏈引導創新成果產業化項目集群式、組團式落地轉化,形成具有強勁競爭力的特色產業集群和跨區域產業鏈。

4.以協同創新服務平臺建設為重點,優化區域創新創業生態環境

推動京津冀協同創新,引導創新資源跨區域配置,關鍵是要完善區域創新創業服務體系,縮小區域落差,增強對創新資源的吸引力。構建創新創業服務體系,既需要地方政府的政策引導和環境營造,也需要借助外部資源。因此,應充分發揮北京創新創業服務資源集聚的優勢,通過平臺建設,將北京優質的創新創業服務移植、擴散并輻射到周邊區域,打造類北京創新創業生態體系。

(1)構筑科研設施資源開放共享平臺。當前首都科技條件平臺已集成北京地區801個國家級、市級重點實驗室,工程中心的4.33萬臺(套)儀器設備向社會開放共享。可依托首都科技條件平臺,進一步整合京津冀地區的科研儀器設施資源,構建大首都科技條件平臺,向區域開放共享。

(2)構筑跨區域科技成果轉化服務平臺。圍繞科技成果轉化各環節,集成北京及津冀地區的各類孵化器、技術轉移機構和科技中介機構等,打造專業化服務體系。

(3)構筑科技金融一體化服務平臺。促進三地金融服務體系有機銜接,推動成立京津冀天使投資聯盟、創業投資協會等,引導各類風險投資機構支持京津冀協同創新。建立“京津冀信用聯盟”,探索信用聯動機制,營造良好信用環境。

★本文系國家社科基金重大項目(編號:2015MZD040)的階段性成果。

(作者單位:北京方迪經濟發展研究院)

TU984

A

10.13561/j.cnki.zggqgl.2017.09.004 ■ 編輯:張涵