提高認知技巧 走出沖動泥潭

——認知行為取向對高中生校園暴力傾向干預個案輔導研究

朱旭南

提高認知技巧 走出沖動泥潭

——認知行為取向對高中生校園暴力傾向干預個案輔導研究

朱旭南

高中生校園暴力現象不容忽視,發生暴力行為的以高二學生尤為頻繁,傳統的教育方法以教師評定為主,往往是補救式的責罰措施,例如訓斥、處罰、聯系家長批評教育,效果也因人而異,但大多沒有長期追蹤效果。因為這些教育方法沒有觸及到學生產生暴力行為的根本原因——認知曲解和非理智性的自我評估。本研究以樂清市某高中生的校園暴力傾向及行為的糾正為目標行為,用認知行為輔導中的自我指導訓練,配合沖動控制訓練,社會技巧習得,并運用理性情緒療法對其在校園內實施暴力的意圖及言行進行糾正,收到了良好的效果。

校園暴力;認知行為取向;個案輔導;控制訓練

鄭曉楓(2001)、Getstein等人(1987)均認為有攻擊傾向的青少年是因為較缺乏與他人互動的技巧所致,因此,欲降低其犯罪或暴力行為必須加強人際間互動及解決問題的能力,尤其是要培養高中生的自我認知評估能力,因為高中生已具有較高的認知能力。認知行為取向輔導策略主要的訓練技術有:自我指導訓練,沖動控制,社會技巧訓練等。

一、 個案介紹

本研究被試,吳某某(本研究代號W),男,18歲,高三畢業班學生,家中排行老二。小時候因父母外出經商由爺爺奶奶撫養,對其比較寵愛,在家自幼比較任性,經常與哥哥爭吵,每次都因為其年齡小于哥哥而受到爺爺奶奶過分庇護,非常驕橫。初中時因經常上網吧,受過班主任多次嚴厲批評,其長輩多次去學校為之辯解。上高中后,上課注意力不集中,經常睡覺,容不得班主任批評教育,但成績尚可。高二時考入校重點班,但成績跟不上,且與班級許多同學關系緊張。上學期小吵不斷,大打三次,最后受到學校德育處記過的處分。級段教師談起此生,經常搖頭。

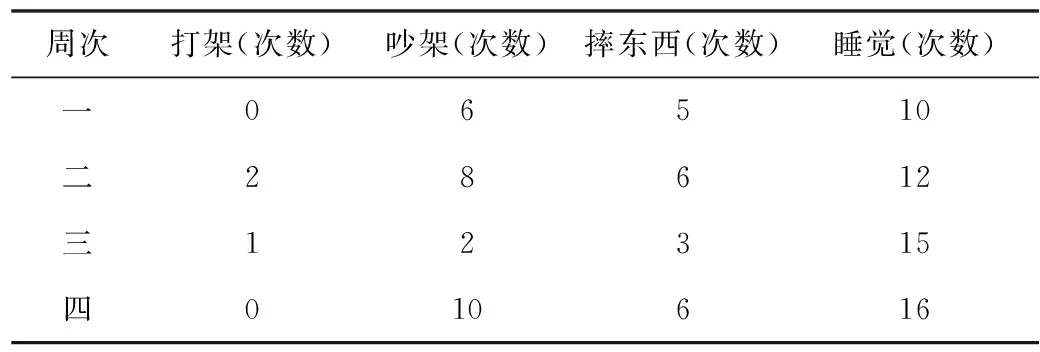

進高三后,因考試成績較差被分到平行班,言行未有明顯改善,打架、吵架、摔東西、睡覺現象時有發生。2014年9月,我們以班務日記的形式由值周組長記錄了整月W的暴力傾向行為(表1)。

表1 輔導前W暴力言行出現次數

負有責任心的班主任虞某找到本人請求幫助,并做通學生思想工作前來輔導,W自2014年10月7日起開始接受心理輔導,每周五下午一次,每次45分鐘,共5次,歷時一個半月。

二、 輔導過程

第一次會談

W自訴討厭學習,痛恨一些瞧不起他的同學,尤其是當別人用輕蔑的神情或目光對待他時,他會忍不住痛罵,或沖上去打一拳,或隨便抓起身邊什么東西擊打一下,以泄怒氣。(來訪者:W輔導者:T)

W:他們總是用瞧不起人的眼神看我。

T:他們真的總是瞧不起你嗎?

W:我讀書這么差,這是肯定的,我想和他們交流也是沒用的。(認知上的偏差)

現在W面臨高三畢業,非常擔心因為品德鑒定不合格而影響高考。W自訴時,口齒不是很清楚,有點口吃,但他極力想用流利的語言與輔導者交談。(具有強烈的自我保護意識)

詢問成長經歷,W回憶幼年時因自己比較吵鬧,經常因為與哥爭東西吃受到母親的責罵,而此時爺爺總是過來護著他。他對母親并無反感,但總覺得自己不至于因與哥哥爭東西而受到責罵。后來父母出外做生意,由爺爺奶奶帶養,小學、初中讀書比較順利,初中只是因有時上營業性網吧受到批評。到了高中進了重點班后,因為成績不好,經常受到同學譏笑,班主任諷刺,所以就特別反感。W覺得從小時候,媽媽對他不公平,長大了還受同學和老師的氣。W還問:“別人譏諷我,侮辱了我的人格時,我反擊有什么錯?我不能控制自己的行為。”W意識到自己是心理問題造成言行不當。因此,來訪者有極強的治療動機。

分析:通過澄清癥狀,發現來訪者有認知偏差,非理性的情緒特征,認知上有輕微的疑病臨床表現。確認適合進行心理咨詢后,咨詢師向W解釋了心理咨詢的性質和保密原則,并明確了設置(咨詢的固定時間、地點)。輔導者考慮布置糾正認知評估的作業,可采用認知行為療法中的合理情緒療法。W主動提出看一些輔導者指定的書,記日記,自己書面分析事件原因以便合理地歸因等想法,這體現了來訪者是自己問題的專家這一思想。

作業一:每天早、中、晚三次,記錄自己沖動的意圖及言行,并反思,進行控制情緒訓練。

第二次會談

W談到這幾天遇到了一些煩心事,幾次想沖動,但都忍住了。以前看問題太片面,總覺得別人對自己有惡意,不公平,在侮辱自己,但現在想起來,其實他們的許多言行都是無意的。對此,輔導者馬上進行了鼓勵,指出W能夠這樣想,就是邁出了第一步。W還是對自己幾乎差點不能控制言行有點失望。

T:但事實上,你已經做的很不錯了。

W:雖然這樣,我有時心中仍有怨氣,因為我仍然認為他們對我不公平,我很生氣。

可以看出,W仍然覺得自己受到了不公平的對待,而且感到很生氣。W理智上認為自己不能以偏概全,但事實上始終認為有些人對他不公平,包括班主任。所以生氣時要以牙還牙,甚至想到以打架、吵架、睡覺等來報復師生和家人。總之,W能夠從理智上辨認不當言行,但是又難以接受,不能在言行上立即改正。

輔導者指出W能夠辨別出非理性信念已經是一個進步。之后,輔導者解釋事件——評估——情緒——行為之間的關系,告訴他一些自我放松和對付別人惡意譏諷的辦法,并指導W做了一次放松訓練。

分析:來訪者有極強的自省能力和治療動機,在治療的空當會花很多精力去做輔導師的作業和內省,這令輔導者感到有些欣慰,這些都是改變的資源,取得成功的關鍵。

作業二:繼續反思暴力傾向的心路紀錄,并做放松訓練,最后運用交際技巧來應對一些引起生氣的事。

第三次會談

經過連續的內省和情緒沖動控制訓練之后,W感覺到自己以前總是以懷疑的目光看待別人的批評是非理智的,打人也不是解決問題,取得別人尊重的方法。W自訴這兩周以來,經常寫日記,理順自己的思路,感覺心情舒暢多了,自己也開朗許多,同學對其也友善多了,上課也較感興趣,不像以前那樣想睡覺了。輔導者指出這些都是成功的經驗。談到以往打人的經歷,W提到上次在寢室里,晚上十點多了,同班同學王某還叫W用手機和一位高三女生打電話。W讓這同學不要吵,但他就是不聽,所以W就打他。

T:“也許那時候,學習負擔重,黃同學覺得很悶,想和你開玩笑。”

W:“是的,我們課堂作業很多,是很心煩的,我也沒有想到這一點。”(開始學會多角度地考慮問題)

輔導者引導W講出了一次與同學交往的愉快經歷,回憶這個增加了他的自信,輔導者鼓勵W用這種行為方式與他人溝通,輔導者還引導W講出這兩周克服內心沖動的成功體驗,并把這些體驗寫出來,經常讀讀,想想。

分析:本次輔導中,W能理智對待同學們的評價,現在他開始站在對方的立場上較理智地看問題。這對于他在后來與教師、同學交往中態度的改變幫助很大。

作業三:找一個好朋友,每天幫自己記錄平時的表現、與人交談的態度。

第四次會談

W自訴,班級里有人丟失東西,有人懷疑是他偷的,要是在以前,W會馬上很生氣。現在W會體諒丟失者著急心情,沒找到失物之前,任何人都可以是被懷疑的對象,W自訴自信心加強,確信自己會變得更加好。班主任老師也在班會上表揚他有明顯改善,并準備向學校德育處提出撤銷處分的請求。

分析:在咨詢間隙發生了具有積極意義的事件,W得到班主任在班會上的表揚,堅定了他的信心,使得結果向有利于輔導的方向改變。

作業四:再讓W練習一些應對不愉快事件的技巧,觀看一些案例,并進行自我分析。

第五次會談

W來訪的時候顯得很高興,校德育處同意撤消對他記過的處分。

W:昨天,我在三樓走廊上,有一位高二的男生碰了我一下,如果在以前,我就要追上去問個明白,但這次我想可能是他不小心碰到我,想到這反而輕松了。過一天,高二那個男生過來向我道歉,說昨天不小心碰了我,我想幸好昨天沒打他,不然真是冤枉好人了。(笑)

T:如果像以前那樣沖動,會怎么樣?

W:那又打架了。

分析:這是輔導者第一次看到來訪者的笑臉。這說明了他已經能做到正確評估外界發生事件,合理控制情緒,理智調節行為。因此,輔導者認為,只要來訪者已經具備解決問題的能力,再加上高三學習負擔很重,咨詢可以結束了。

來訪者和輔導者都認為可以進入結束階段,就正式結束了這個心理輔導的全過程。

跟蹤階段

為了了解來訪者輔導后成效的維持情況,輔導者委托班主任虞某進行了為期半個月追蹤觀察。班主任反映來訪者的打架、吵架行為已沒有,摔東西行為有一次,不過來訪者對于不喜歡的科目仍有睡覺的現象。

三、 輔導效果

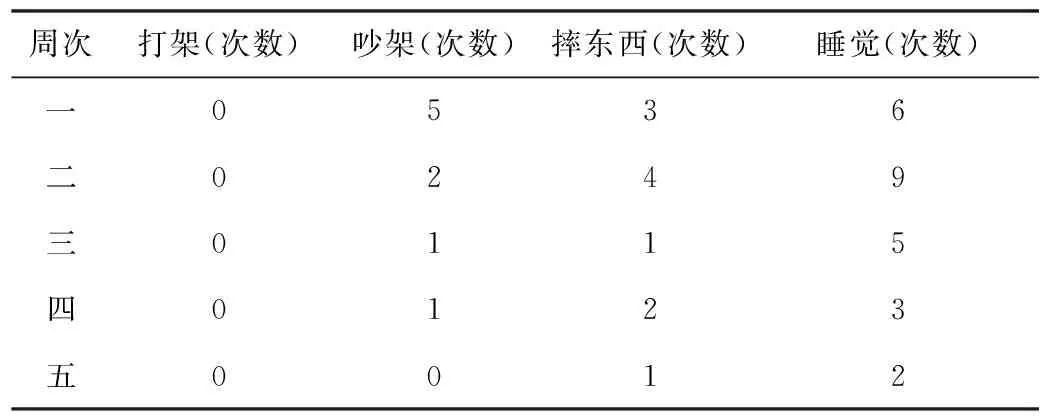

通過雙方的努力,取得了良好的輔導效果,見表2。

表2 輔導期間W暴力言行出現次數

注:所記錄時間為2014年10月

四、 討論

從個案在輔導前后的結果看,個案在接受認知行為訓練后,其即時性效果是顯著的,而且持續性效果也較明顯。結果說明,輔導者所實施的認知行為取向輔導在改進個案的暴力傾向方面是有效的。

已有的研究大多只采用行為矯正的方式來改進個案的非理性行為,對于本研究個案的校園暴力言行改進的效果來看,自我反思訓練和行為技巧這兩種認知與行為相結合的輔導模式對個案具有較好的效果,可操作性也較強。然而,本研究采用的個案研究方法,是否具有研究的推廣性,尚不能確定。本個案輔導的成功有兩個前提條件:來訪者強烈的行為改正的動機、班主任的努力配合。因此本研究并不一定適用于每個類似案例。

本案例基本使用了行為和認知的輔導技術,并且在輔導中引入了短程治療的理念。輔導在雙方明確目標時就開始了,從一開始,雙方就建立了合作的輔導關系,來訪者在輔導中的主動性,一方面來自強大的自我動機,另一方面,歸功于班主任教師的努力配合。在輔導的全程中,輔導者協助來訪者為目標達成選擇方案,不斷鼓勵來訪者做出一些改變,讓來訪者把問題引導到目標導向的積極觀點,協助來訪者脫離抱怨、憤怒的情緒。最終的結果是來訪者自己解決了問題,幫助來訪者形成正確的自我評估,理智對待他人和自己行為的能力,促進其心智的健康發展。

五、 建議

在對學生的德育過程中,我們應該堅持各種方法,在人性化的基礎上充分發揮制度的作用。從過去的以教師、課本、規則內容為中心轉變成以學生主體、情緒體驗、活動內容為中心。高中生作為一個生活個體,具有他自己的自然性和社會性。其自然性要求我們充分尊重他們,發揮他們的主體性;而社會性又要求我們用規則來約束他們,讓他們學會在限制中求發展。運用本研究中認知行為取向心理輔導時必須遵從高中生認知特點和現階段德育特點,充分發揮高中生的求知欲、同伴認同,既合作又競爭的特點。根據一定的理念,通過一系列合作活動,不斷的自我反思,自我內化,從而改變自己原有的認知,形成新的理性情緒,提高溝通技巧。

[1]Ioseph P H.Public school safety:A handbook with a resource guide.McFarland &Company,Inc,Publishers,Jefferson,NorthCarolina,USA,2003.

[2]王國鋒.認知行為療法的一例個案研究[J].湖南第一師范學報,2007,7(1).

[3]張英萍.用認知行為訓練改進——小學生課堂注意行為的個案研究[J].中小學心理健康教育,2006,(1):7-9.

朱旭南,浙江省樂清市,樂清市芙蓉中學。