關于“留守兒童”新聞報道的內容分析

張璐璐?

摘 要:本研究的主要目的為分析國內地方媒體如何建構與呈現“留守兒童”相關議題,分析對象為2007年1月至2016年12月間,《重慶日報》“留守兒童”議題的新聞內容與呈現方式。分析資料顯示,《重慶日報》“留守兒童”的報道以在要聞/綜合版面為主;新聞呈現方式上,主要是以消息為主、通訊/特稿/深度報道為輔,其后是評論;消息來源上仰賴政府部門及其官員、教師與學校領導、留守兒童及其家人;報道的語氣以正面為主,中性次之,負面最次;在報道主題呈現上,以改善留守兒童教育及管理為主題的報道最多,其次是黨和政府對留守兒童的關懷與重視,再其次是社會對留守兒童的關注和幫助;在留守兒童媒介形象的呈現上,中性形象報道最多,正面形象次之,負面形象最少。

關鍵詞:內容分析;留守兒童;社會責任;新聞報道

中圖分類號:G21 文獻標識碼:A 文章編號:1672-8122(2017)09-0060-04

一、研究緣起

改革開放之初,國家提倡“先富帶后富,最終實現共同富裕”,大力發展東部沿海經濟帶。為此,國家先后劃分的五個經濟特區,十四個沿海開放城市,全部集中于東部沿海一帶。東部地區得政策紅利之先,迅速實現經濟騰飛。為了大力發展經濟,提高人民生活水平,促進勞動力自由流通,我國放松了人口流動管理政策,各省市之間的人口流動更加自由。中西部發展滯后地區的群眾,為了改善自身及家人生活水平,尋求更優質的生活狀態,大規模前往東部地區謀求發財致富的機遇。前往東部地區的路途并非一帆風順,受困于個人能力及戶籍管理制度。許多中西部群眾,在走出自己家園謀求發財機遇的同時,不得不選擇留下自己不大的孩子,還有需要贍養的父母。后來,人們賦予這些孩子獨特的稱謂,叫做“留守兒童”。農村留守兒童是中國經濟社會發展不均衡,城鄉二元體制結構下出現的特殊群體。

進入21世紀以來,我國留守兒童總數依然居高不下,儼然形成了范圍巨大的弱勢群體。他們的身心發展長期得不到重視,生活的環境也沒得到有效改善。留守兒童在成長過程中面臨著諸多問題,造成這些問題的原因是多方面的,既有個體生活環境因素,也有社會制約因素。直到近些年,新聞媒體報道了多起呈現留守兒童成長困境的新聞,黨和政府,以及各界群眾才逐漸意識到留守兒童群體健康成長面臨的巨大挑戰。尤其是2015年6月貴州省畢節市“6.9畢節兒童農藥中毒事件”的發生,引發了網絡社會的輿論海嘯。事件的梗概是:4名留守兒童在家中服食農藥中毒,經搶救無效死亡。4個小天使,4枝“祖國的花朵”就這樣永遠地離開了這個世界。這是社會的悲哀,還是人性的冷漠,抑或是其他原因?媒體在其中扮演著什么樣的角色?“留守兒童”的存在已不是一天兩天,可以說它的存在伴隨著整個改革開放過程。為什么過去的三四十年,人們沒有意識到該群體存在的巨大問題,直到今天才逐漸正視這個社會隱患。

有鑒于此,本研究的主要目的為分析目前新聞報道如何建構留守兒童議題,探討的是《重慶日報》在處理留守兒童議題的新聞報道時,報道方式和呈現內容之間的關系。本文主要分為以下幾個部分,首先是對“留守兒童”的概念定義和議程設置理論進行文獻綜述;其次是研究方法部分,主要介紹分析樣本、分析單位、類目建構等;資料分析部分處理以客觀、系統與量化的資料呈現內容分析的實證結果外,亦以質的描述方式,整理出留守兒童報道的特色與缺失;論文的最后則綜合論述與討論結果。

二、文獻討論

留守兒童指的是父母雙方或一方流動到其他地區,孩子留在戶籍所在地并因此不能和父母雙方共同生活在一起的兒童[1]。一些調查研究和新聞中也把這一群體稱作“留守學生”“留守子女”“留守娃”或“留守孩子”。

關于留守兒童的年齡,王艷波認為應以12周歲為界限,12歲以下為留守兒童;黃小娜認為應以16周歲為界限,16周歲以下為留守兒童[2]。此外,關于“留守兒童”的定義還與他們爸爸媽媽的一方或雙方外出打工的時間長短相關[3]。

2004年春季新學期開學之際,《人民日報》《光明日報》《中國青年報》等多家全國性報刊大規模地報道了留守兒童在學業、生活及性格培養等方面面臨的困難和問題。這一舉動促使“留守兒童”作為一個面臨突出問題,而引起社會廣泛關注。段成榮等人利用2000 年第五次人口普查抽樣數據和2005年全國1%人口抽樣調查數據估算了全國農村留守兒童的規模、結構、地域分布等基本情況[1]。2000年全國農村留

守兒童規模為1981萬,2005年上升為5861萬。與此同時,留守兒童占所有兒童的百分比從2000年的8.05%上升到 2005年的21.72%。短短五年間,農村留守兒童增長了近2倍,成為一個規模龐大的群體[4]。

段成榮和周福林對我國2000人口普查數據進行分析,得出的結論是,由于我國東西部區域城鄉區域的社會經濟發展不平衡,大部分留守兒童集中于我國農村,因此留守兒童問題具有區域性特點;其次是我國留守兒童基本集中于湖南省、江西省、四川省等經濟不發達或人民生活質量不高的地區。因為條件落后,這些地方的富足剩余勞動力便開始不斷地去東部發達區域找工作,這些落后地區就開始出現較多的留守兒童[1]。最為特殊的是重慶市,流出人口達到了驚人的430萬人,即使在全國所有地級及以上的城市之中,也是凈流出量最多的城市[5]。2013年《全國農村留守兒童——城鄉流動兒童狀況研究報告》指出,農村留守兒童數量超過6000萬,總體規模擴大;農村留守兒童高度集中于中西部勞務輸出大省;近三分之一的農村留守兒童與祖父母一起居住[6]。

美國學者麥庫姆斯和肖以1968年美國大選期間的新聞報道為研究對象,研究發現媒介具有議程設置功能。此后,議程設置研究擴展至其他主題,馮克豪瑟運用內容分析法研究媒介關于戰爭議題的議程設置[7],Wallack研究了媒介關于健康論題的議程設置[8]。留守兒童是中國特色國情背景下產生的一個群體,以媒介關于留守兒童的報道為研究對象的研究并不多見。大眾傳媒不僅是許多人獲得外界信息的主要來源,媒介還塑造了人們思考、了解與采取行為的方式。借助有影響力的媒體議題塑造公眾議題,最后可產生政策議題[9]。2003年《南方都市報》發表《被收容者孫志剛之死》引發輿論海嘯,8名學者上書全國人大,要求就此對收容遣送制度進行違憲審查。國務院最終出臺了新的《城市生活無著落的流浪乞討人員救助管理辦法》。這一新聞事件就是媒介設置議程,最終促使政策議題產生的典型案例。規模龐大的留守兒童群體已成為社會的隱患,無論是出于人文關懷,還是國家未來前途的考量都應引起重視。政協委員俞敏洪說:“現在再不關注留守兒童就來不及了。長期的留守生活,待長大后他們的心是冷的,這批很冷的人在社會中生活就會出現問題,而且成為大的社會問題。這些留守兒童不是只待在農村,他們會進入社會、進入大城市,再不關注他們的成長和心理,就會成為影響社會的問題。”以新聞媒體報道留守兒童議題為例,其潛在的負面因素和道德缺口,使各級政府部門希望通過新聞報道的方式化解其負面影響,體現官員群體身為“人民公仆”的責任感,以及其積極作為的一面。endprint

早期的議程設置理論研究主要關注的媒介議程和受眾議程的關聯性,后來的研究發現,媒介議程的設置效果還不僅停留在“制約視野層面”,還有更深層次的影響。大眾傳媒報道的對象事物具有各種各樣的屬性,有正面的,有負面的還有中性的;大眾傳媒對這些特定屬性進行凸顯和淡化處理,使對象事物的主導屬性傳達給受眾,進而影響到受眾對事物性質的認識、判斷和態度[7]。

有鑒于此,本研究欲以《重慶日報》(2007-2016)這十年間關于留守兒童的報道為例,分析其所強調的議題內容與議題屬性之間的關聯性,以及其報道主題、消息來源和版面占比的分布特點。

三、研究方法

(一)樣本與分析單位

本研究分析對象以報紙的留守兒童議題內容為主,分析范圍自2007年1月1日起,至2016年12月31日止,為期十年。本樣本是通過在CNKI數據庫出版物檢索,“重慶日報”數據庫輸入“留守兒童”獲取的。因為該數據庫關于留守兒童的報道大致從2004年開始,所以本樣本的時間范圍框限在近十年。

而在報紙的選擇方面,本研究主要收集了《重慶日報》關于留守兒童議題的報道,因為重慶市勞務輸出人口數量最大的直轄市,留守兒童比地級市及以上市級單位中占比高。對于所收集到的樣本,每一則新聞(或每一篇文章)視為一個分析單位。

(二)類目建構

根據新聞報道中有關留守兒童議題內容分析的文獻,以及研究人員實際收集新聞報紙過程中的經驗,本研究在內容分析部分所訂立的類目共包括:

1.議題內容

本研究所分析的議題內容主要可分為以下七大類:

(1)黨和政府對留守兒童的關懷與重視;(2)改善留守兒童教育及管理;(3)反映留守兒童現象及存在問題;(4)社會各界對留守兒童的關注和幫助;(5)表現或呼吁父母關心孩子;(6)幫助留守兒童的優秀事跡(7)其他。

2.呈現形式

本研究將留守兒童議題中的新聞報道呈現形式主要分為五大類:(1)消息;(2)通訊/特稿/深度報道;(3)評論;(4)訪談;(5)其他。

3.消息來源

本研究將留守兒童議題中新聞報道的消息來源分為以下六大類:(1)政府部門及其官員;(2)教師與學校領導;(3)專家學者;(4)留守兒童自身及其家人;(5)志愿者;(6)其他。

4.報道的語氣

報道類容所呈現的語氣主要分為三種類目:

(1)正面,包括關心、贊揚、鼓舞、表彰、激勵等語氣;(2)中性,包括正面反面材料夾雜,報到時客觀陳述,不夾雜評論性話語;(3)負面,批評、否定、指責、懷疑等。

5.留守兒童的媒介形象

(1)正面,他們和平常兒童相似,愛學習,愛生活,懂禮貌,孝順父母等;(2)負面形象,他們中的大多數是問題兒童,身心發展存在障礙;(3)中性,多數是指一些援助或公益報道,或者消息類報道,媒體沒有明確表達自身對留守兒童的相關態度[10]。

四、資料分析

自2007年1月1日至2016年12月31日,本研究在CNKI“重慶日報”數據庫中,共收集了143篇報道,剔除與“留守兒童”議題無關的13個樣本之后,還剩130個樣本。

以“留守兒童”為議題的報道出現在《重慶日報》的多個版面,但是主要是在要聞/綜合(占比61.5%)與特刊(占比

12.3%)板塊,教育板塊占比9.2%,位列第三。

(一)留守兒童報道的議題內容

在本研究的分析樣本正文中,由于一則報道可能包含不止一種議題,故此部分,依議題在論文中的顯著性,或者重要性選擇最突出的一個為原則。統計如表1所示:

由表1可知:在留守兒童報道的正文中,出現頻率最高的議題是“改善留守兒童教育及管理”(占比62.3%),其次是“黨和政府對留守兒童的關懷與重視”(占比14.6%),再其次是社會對留守兒童的關注和幫助(占比10%)。在這些報道中以“反映留守兒童現象及存在問題”占比不到5%,以“表現或呼吁父母關心孩子”為議題的僅占比6.9%,“幫助留守兒童的優秀事跡”為主要議題占比僅有1.5%。

在130條新聞報道中,“改善留守兒童教育及管理”與“黨和政府對留守兒童關注和重視”的報道占比較高,可能是因為改善留守兒童生活狀況,容易贏得民眾支持,獲取民眾的積極評價,體現政府積極作為的一面。“反映留守兒童現象及存在問題”的報道不多,主要是因為這些議題和負面形象掛鉤,不利于宣傳黨和政府積極作為的一面,容易夸大現存狀況的破壞性,與黨中央“堅持以正面報道為主”的新聞報道方針相違背。

(二)留守兒童報道議題的呈現方式

本研究將以留守兒童議題為主的新聞報道分為五個類目,因為不同的新聞呈現方式適合不同的新聞議題,體現新聞報道者的不同立場以及報道語氣。《重慶日報》關于留守兒童議題采用的呈現方式如表2所示。

由表2可知,《重慶日報》關于留守兒童議題報道的呈現方式主要是以消息(占比44.6%)和通訊/特稿/深度報道(占比41.5%)為主,其后是評論(占比9.2%)。

《重慶日報》以留守兒童為議題的報道多是消息和通訊類,消息類適合承載領導視察、講話,不便于改動有一定的關系。另外,消息類報道在呈現政府積極行為舉措方面,客觀中肯有說服力。通訊類占比較高,主要是因為關于留守兒童議題的通訊類報道多是呈現政府部門如何積極作為,花費巨大時間精力,改善留守兒童生活環境。兩類呈現方式多與“正面”“客觀”的報道語氣存有關聯,因此占比較高。

(三)報道援引的消息來源

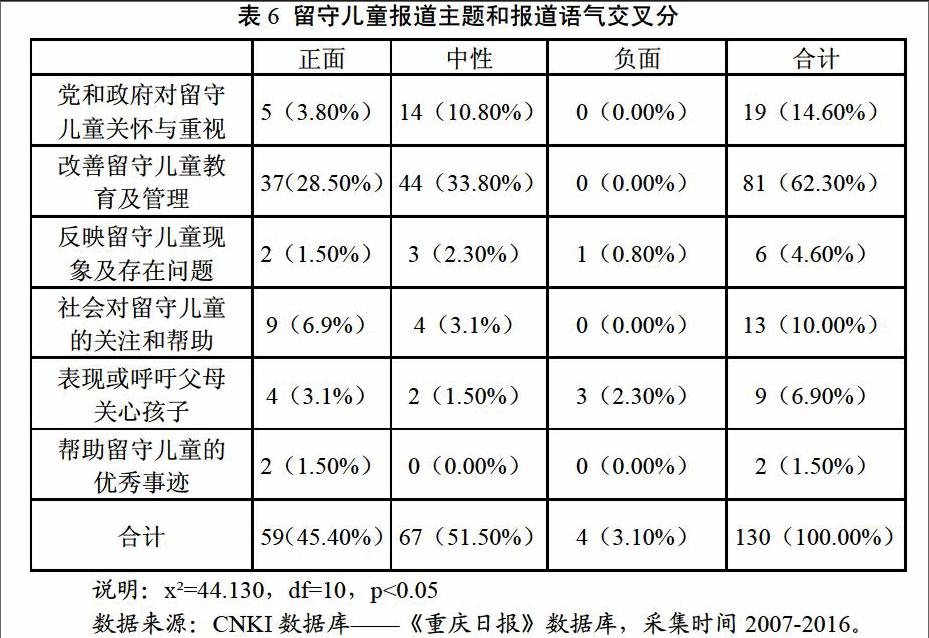

關于留守兒童議題的報道通常涉及政府部門,留守兒童自身,學校教師領導,以及專家學者幾個主體。因為一則報道通常涉及幾個消息來源,面對此種情況,在樣本編碼過程中,選取一則報道中最主要的消息來源,或出現頻率最高的消息來源,或在標題導語中直接呈現的消息來源。故此,本研究將留守兒童議題報道的消息來源分為上述六類,他們在留守兒童報道中出現的頻率如表3所示。endprint

由表3可知:在以留守兒童為議題的報道中出現頻率最高的消息源是“政府部門及其官員”(占比56.2%),其次是“留守兒童自身及其家長”(占比22.3%),再其次是“教師與學校領導”(占比10.8%)。消息來源為“專家學者”和“志愿者”的加在一起占比不到5%。

在中國古代官方話語處于壟斷地位,官僚階層或士族階層通過科舉制控制著整個社會的信息流通渠道。以其為代表的利益群體占據著大部分社會資源。當代中國,各級新聞單位包括《重慶日報》是黨領導下的一種宣傳機構,是黨的耳目喉舌,習近平總書記指出“黨媒姓黨”,所以各級新聞單位實為官方話語資源中的一部分。

各級新聞單位和各級政府部門具有內在的親和性,新聞單位在新聞播報中仰賴政府部門給予其支持,政府部門希望新聞單位將自身的工作狀況傳遞出去。簡單而言,媒體是政府借以傳播信息的渠道。即使當前媒體環境較為寬松,但毋庸置疑它一定程度上代表政府利益,并受控于政府,媒體言論不可避免地傾向于維護政府利益,為政府樹立良好形象。留守兒童是作為弱勢群體存在于當代社會,在報道其生活狀況時,多引用來自官方的消息源,一方面可以體現政府部門的重視,另一方面具有較高的可信度。

消息來源為“留守兒童及其家長”占比排名第二,主要是因為留守兒童是“留守兒童”議題的主要報道對象,通過援引他們的話語,可以讓新聞報道具有更高程度的可信性。

消息源為“專家學者以及志愿者”的報道較少,主要是因為專家針對留守兒童研究相對全面,其話語會呈現真實的留守兒童現狀,不利于營造正面輿論。志愿者作為消息源,往往體現其積極作為,補充政府工作缺失的一面,不利于政府在留守兒童生活改善過程中的主要角色。

(四)報道的語氣

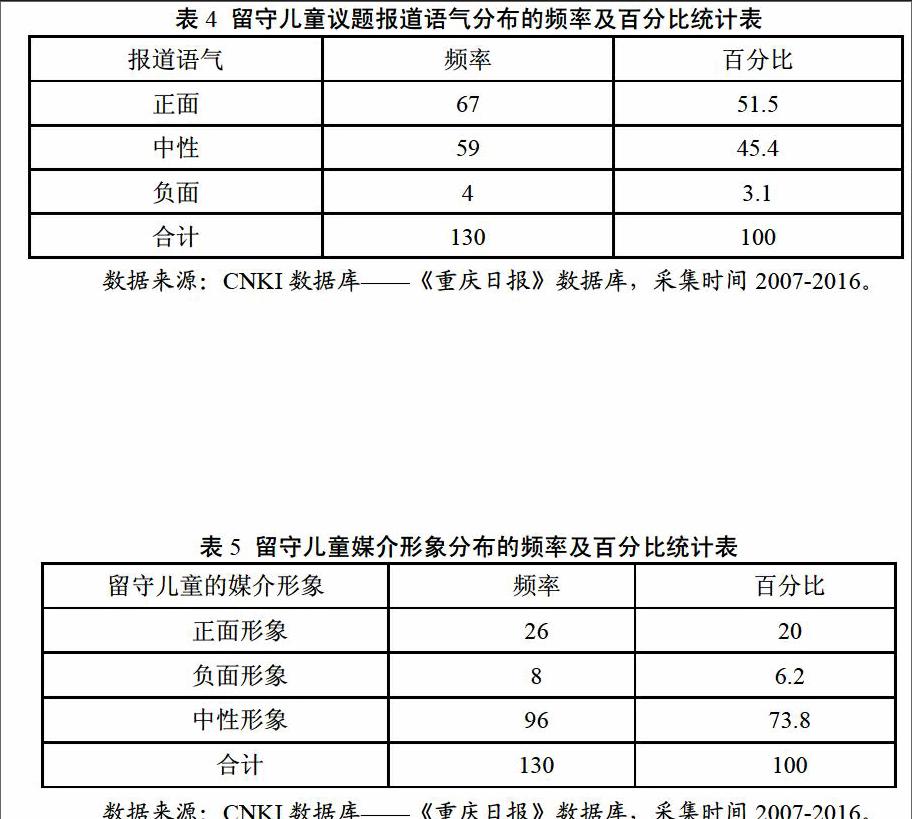

在有關留守兒童議題報道的語氣中,大多是以正面為主,一方面是因為“堅持正面報道為主”的報道理念;另一方面是因為正面報道有利于體現黨和政府在關懷和幫助留守兒童弱勢群體中的積極作用。具體情況如表4所示。

可以發現留守兒童議題報道中報道語氣為正面占比51.5%,為中性占比45.4%,負面語氣占比不到5%。這一比

現方式有關,前文已經講過,在以“留守兒童”為議題的新聞報道中,消息占比44.6%有關。消息報道講究客觀性,其報道語氣往往保持中性。新聞報道中的負面語氣極少可能是因為不利于營造“和諧社會”的社會圖景,也不利于政府為人民服務的形象塑造。

(五)留守兒童的媒介形象

以“留守兒童”為議題的新聞報道中可能夾雜多個留守兒童媒介形象,本研究分類主要是以新聞報道中的基調性態度來劃分。統計如表5所示。

如表5所示,《重慶日報》關于留守兒童的報道中,呈現的留守兒童媒介形象主要是中性形象(占比73.8%),其次是正面形象(占比20%),負面形象占比為6.2%。

顯然在《重慶日報》的報道中,關于留守兒童的形象認知或表現是不清晰的,之所以出現這種情況主要是因為此類議題內容主要是以體現政府部門積極作為為主,有限的新聞內容無法呈現更加豐富的新聞信息。另外,留守兒童作為正面形象出現的比例和新聞報道中援引留守兒童及家人的比例(22.3%)大致相當。負面形象出現率較低,有利于建構“和諧穩定”的社會環境,弱化留守兒童帶來的消極影響。

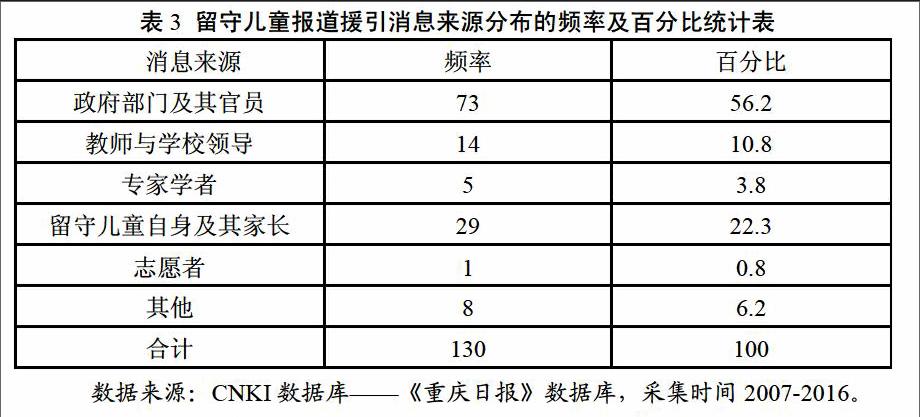

(六)報道主題和報道語氣交叉分析

本研究假設《重慶日報》關于留守兒童議題的報道主題和報道語氣之間存在關聯性;因此將兩者類目做了交叉分析,具體結果如表6所示。可知,使用pearson卡方檢驗,其中x?=44.130,df=10,p<0.05,因而假設成立,《重慶日報》關于“留守兒童”議題的報道主題和報道語氣之間存有關聯性。

五、結論與討論

本研究通過對《重慶日報》上關于留守兒童議題報道的內容分析發現,該報紙在報道留守兒童議題時存在一些不足。媒體對留守兒童的報道存有刻板印象。媒體在建構留守兒童議題時將對象事物屬性進行了處理,注重傳達黨和政府積極作為的一面,而關于留守兒童現象及存在問題的報道嚴重不足。

說明:x?=44.130,df=10,p<0.05

數據來源:CNKI數據庫——《重慶日報》數據庫,采集時間2007-2016。

具體結果如下,消息來源上仰賴政府部門及其官員、教師與學校領導、留守兒童及其家人;報道的語氣以中性為主,正面次之,負面最次;在報道主題呈現上,以改善留守兒童教育及管理為主題的報道最多,其次是黨和政府對留守兒童的關懷與重視,再其次是社會對留守兒童的關注和幫助;在留守兒童媒介形象的呈現上,中性形象報道最多,正面形象次之,負面形象最少。

關于“留守兒童”的議題報道,本應凸顯作為報道對象的留守兒童,可在《重慶日報》的報道中,通篇累牘的都是關于政府如何作為,如何改善留守兒童生活會狀況的報道,新聞媒介一再美化政府在留守兒童應對上的各種舉措,而沒能立體化的呈現真實地留守兒童現狀。

《重慶日報》在報道留守兒童議題時最大的問題在于,沒有構建一個立體化的留守兒童媒介形象,大部分的新聞報道文章用在了塑造政府積極作為上,凸顯了政府部門高效辦公,為國為民的好形象。

參考文獻:

[1] 段成榮,周福林.我國留守兒童狀況研究[J].人口研究.2005(1):29-36.

[2] 吳桐.留守兒童新聞報道研究——以騰訊網為例[D].內蒙古大學.2016.

[3] 周福林,段成榮.留守兒童研究綜述[J].人口學刊.2006(3):60-65.

[4] 段成榮,楊舸.我國農村留守兒童狀況研究[J].人口研究.2008,5(3):15-25.

[5] 孫祥棟,汪涵.2000年以來中國流動人口分布特征演變[J].人口與發展.2016(1):94-104.

[6] 全國婦聯課題組.全國農村留守兒童城鄉流動兒童狀況研究報告[J].2013(6):30-34.

[7] 郭慶光.傳播學教程[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

[8] 徐美苓,黃淑貞.艾滋病新聞報道內容之分析[J].新聞學研究,1997(56):237-268.

[9] 徐美苓.艾滋病報道的議題與消息來源設定[J].新聞學研究,1998(58):171-199.

[10] 曹欽.留守兒童的媒介形象分析——以《中國青年報》為例[J].東南傳播,2013(1):105-108.

[責任編輯:思涵]endprint