淺談小學數學教學中創造性地使用教材應當遵循的幾條原則

付強

在以往的教學活動中,一些教師經常不假思索地按照課本上的內容對學生進行講解,這往往會造成教師教課無趣、學生不喜歡聽課的后果。《義務教育數學課程標準(2011年版)》指出“教材所選擇的學習素材應盡量與學生的生活現實、數學現實,應有利于加深學生對所要學習內容的數學理解。”教師創造性地使用教材就能夠使學生學習數學更加的有興趣,同時也能使自己向專家型教師邁向前進的一步。

那么創造性地使用教材應當遵循哪些原則呢?

一、貼近生活原則

創造性地使用教材必不可少的就是增加學生現實生活中的內容。教材上所呈現的內容畢竟有限,多數學生能夠通過預習可以輕松的學到,這樣會減少學生聽課的興趣。而教材的有限內容也不易于學生擴展知識面。學生對自己周圍的生活內容既熟悉又陌生,在教材里加入平時學生周圍生活的內容,能夠促使學生了解周圍環境,愛護家園,培養學生愛家鄉愛祖國的情感。

例如,筆者在進行北師大版小學一年級上冊《數學》里第一單元第一課《快樂的家園》時,給學生補充了學生周圍生活中的內容。本節課的教學目標是認識1-10各數的符號表示方法。在本節課中,學生通過課本上的情景,知道了一座山、一筐蘿卜、一條船、兩只小鳥……然后筆者問學生“我們的家園里都有哪些數字呀?”然后再給學生們展示圖片,讓學生尋找存在于我們家園里的數字。

當圖片展示出來,老師提出問題,學生們都積極地回答問題“一片藍天,一條河,一片草地……”有的同學還興高采烈地說“我家就在遠處那片樓房里”、“我來過這”、“我知道這是彩虹橋”……學生的積極性一下子就被調動起來。教學內容從學生熟悉的周圍環境、生活入手更能夠讓學生感受數學就在身邊,正像陶行知先生所說“生活即教育”,同樣創造性地使用數學教材必須與現實生活相緊密聯系。

二、與學生共同創造原則

教材使用的時候不單單是教師使用,是和學生一起使用的。近些年來強調的生成性教學是在教學過程中教師和學生根據教學情境一起構建生成的教學活動的過程。創造性地使用教材是可以根據教學情境、教師、學生一起構建完成的。

筆者在教授學生北師大一年級上冊《數學》中《下課啦》一課,本節課的教學目標是學生學會比較高矮、長短。當我提問到“比較一根繩子的長短的時候?”,同學們有的回答“拉直后用尺子量”,有的說“一段對其拉直就知道哪一根繩子長了”還有的則回答“兩根繩子同時繞柱子,繞的線圈多的就長”,然后我讓學生分別上講臺來給大家演示,演示完后還有個學生回答“可以中間對其測量繩子的長短。”這時我并沒有直接判斷他對錯,而是讓學生上來給大家展示一下如何中間對其測量繩子的長短。

只見他拿著兩根繩子把兩根繩子的中間(其實是繩子的中點)對其,一根長繩子的兩端都比短繩子的兩端長,給大家展示了一下,然后我問學生們“這樣能不能比較出來哪根繩子長哪根繩子段?”“能!”學生們異口同聲的回答。我隨即表揚了這位學生獨特的想法,同學們也一起跟著掌聲鼓勵。我把他的方法用畫圖的方式在黑板上面給學生們展示,并鼓勵學生們多想方法解決問題。

這種課堂上不可預測的現象有時候在我們教學工作中經常出現,教師大可不必驚慌,反而更要鼓勵學生提出不同的問題、答案,教師們遇到這種問題可以有效的采取引導的方法,這正是把課堂的主動性交給學生的良好體現。學生最終才是學習的主體,教師應該引導他們學會學習,學會思考。

三、以教材為基礎原則

在創造性地使用數學教材的同時,并不是說脫離了教材,而以教材為基礎進行創造性地使用。教師應該對教材進行深入的鉆研,理解、領會教材的編寫意圖。北師大版的小學數學教材給予教師發揮的空間非常大,每章節均以“情景+問題串”的形式出現,給教師和學生創造了一定的情景,教師可以以此為基礎進行靈活的創造使用。

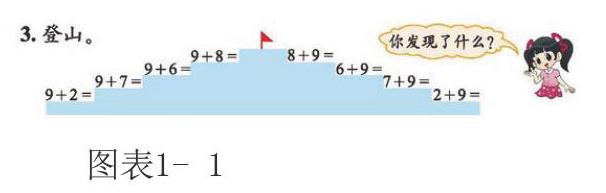

北師大版小學一年級《數學》課本上80頁(圖1-1)“練一練”有一道“登山”題,先讓學生填好得數,然后觀察算式說一說你發現了什么。通過觀察最后學生明白了“兩個數相加交換位置得數不變的”道理,這就為我們以后學習加法交換律打下了良好的基礎。問題看起來雖小,但是如果我們深入的挖掘,就會得出更深層次的答案。

四、以新課標為標準原則

新課標給了要求教師創造性地使用教材,同時也給予了標準,教師在創造性地使用教材時,應該經常與新課標制定的標準對照一下,是否符合新課標的要求。靈活地運用教材,必須要根據學校、教師、學生的實際情況進行使用,既要尊重教材,也應該不限于教材,最終要與新課標所定的標準為最終的出發點和落腳點,這樣才能讓教材促進學生的發展,讓學生吸取更多、更深入淺出、更精華的知識。

總之,教師使用教材可以依據現實生活與學生共同參與,根據課本的內容,主動地去對教材、新課標進行深入的理解,其最終目的還是為了激發學生興趣,讓學生能夠扎實的掌握知識,感受數學的內涵,體會數學之美。