大學生微信用戶信息分享行為實證研究

付兵紅+彭礴+溫娜

摘要:運用問卷調查法,從信息分享類型、動機、微信使用頻繁度三個角度探討大學生信息分享行為,結果顯示,大學生信息分享類型最多的是“心情狀態信息”和“每天生活瑣事”;除課堂外,在課間和寢室等地方大學生們微信使用頻繁度較高;信息分享條數、性別、信息分享類型中的“評論事件話題”和“每天生活瑣事”在信息分享動機的兩個因素“自我感知價值”和“互惠”上存在顯著差異;信息分享動機與微信使用頻繁度正相關,大學生的自我感知價值和互惠動機越強,則微信使用更頻繁。

關鍵詞:大學生;微信;信息分享行為;動機

一、引言

隨著社交媒體在網絡上不斷普及和發展,通過社交媒體的信息分享行為成了一種普遍行為,這種分享方式也是網路時代獲取信息的一種重要的渠道。信息分享從廣義角度理解是指作為信息分享內容的第一創造者將自己所見和所經歷的傳遞給他人,如在社交網站上發布圖片、分享心得體會、和圈子里的人聊天等。信息分享從微觀角度理解是用戶通過社交網站上的“分享”功能進行信息的轉發和轉載,而不是作為信息分享內容的第一創造者去參與的行為過程。信息分享行為本質是指一種發生在網絡社區或社交團體的社會化活動。用戶獲取信息時就伴隨著信息分享行為。

對信息分享行為的研究分個體分享和社群分享兩類。國內外學者多從信息、知識分享的宏觀視角探討分享行為主體、現狀、內容與價值之間的關系,研究人人網和微博等社交媒體的信息分享行為,而對微信社交媒體的研究相對來說比較少,我國學者對微信分享的研究主要涉及信息分享動機、信息分享影響因素和利用微信平臺進行營銷等方面的研究,如黃煒、余輝等(2016)認為微信用戶的使用動機是受內因(如求知欲、個人興趣等)和外因(即微信自身的快捷方便、獲取成本低等)兩方面驅動的。李晨和黃燦(2015)通過在線調研,對150份問卷分析得出“便捷生活”“普遍化趨勢”和“依賴習慣”對微信用戶信息分享行為動機產生正影響。章隱玉和李武(2015)以大學生為例,對267個樣本分析得出,影響的重要因素有自我認同因素、娛樂消遣因素和社會交往因素,且后者影響更為顯著。胡沈明、楊悅(2017)把微信鏈接分為信息分享類鏈接和行為推動鏈接兩大類別,他們以17位用戶相關微信鏈接發布和接收的信息為研究內容,分別從增進社會交往、拓展認知思維、推動個人謀利(如集贊、投票等)和尋求社會認同等幾個方面闡述了用戶的信息分享動機,他們發現信息分享效果受“社會關系層級”和“微信社群價值結構”因素的影響。

基于微信信息分享行為主要集中在行為動機和影響因素方面,樣本量也比較少,此處以江西省高校大學生為例,通過微信平臺研究大學生的信息分享行為,探討大學生的微信依賴和微信信息分享動機的關系、分享信息類型等差異,了解大學生微信信息分享行為影響因素,尋求更好的引導方法。

二、調查設計

(一)調查問卷設計

問卷由大學生信息分享基本信息表、信息分享類型表、微信使用頻繁度量表和信息分享行為動機量表組成。基本信息表包括“性別”“年級”“學科”“微信使用時間”“微信朋友圈中朋友個數”“平均每天打開微信次數”和“平均每天發表動態數”7個題目。信息分享類型表由一個復選問題組成,此問題包括“有關學習信息”“每天生活瑣事”“喜歡的歌曲”“評論事件話題”“喜歡的文章”“心情狀態”“喜歡的視頻”“商家優惠紅包”“廣告信息”和“其他信息”8個選項。微信使用頻繁度量表包括“課堂”“課間”和“寢室”等8個問題,每個題目5個選項。信息分享動機量表包含5個題目,按照李克特7點量表、分數從很少到非常頻繁分別計分為1~7分。通過分析大學生信息分享基本情況和分享信息類型,結合大學生微信使用頻繁度、信息分享類型和信息分享動機對大學生信息分享行為進行分析。

(二)調查問卷的發放與回收情況

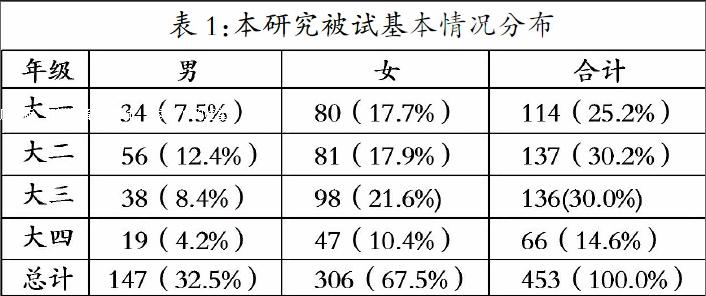

2017年3月,以江西省6所高校在校大學生為調查對象,在問卷星平臺設計網絡版問卷,通過QQ、微信等網絡社交圈發放和回收問卷,共回收問卷512份,結合網上回答問卷所需時間等指標進行篩選,剩下有效問卷453份,回收有效率為88.5%。通過SPSS22.0軟件統計分析得出:調查的大學生中各學科人數為:管理類250人,經濟類96人,文學類8人,理工類54人,藝術類9人,體育學1人,教育學32人,農學3人。其他基本情況調查分布如表1所示。

三、大學生信息分享行為調查分析

通過對調查問卷的題目進行描述性統計分析,除學科、微信使用時間和平均每天發表動態數3個題目,所有題目偏度和峰度都在可接受范圍,統計結果得出:本問卷整體量表內部一致性系數(Cronbachα)為0.800。微信使用頻繁度量表內部一致性系數(Cronbachα)為0.892,信息分享行為動機量表內部一致性系數(Cronbachα)為0.868。微信使用頻繁度量表和信息分享行為動機量表兩個量表的問卷整體KMO值為0.874,所包含題目的因子負荷量均大于0.6,具有良好的收斂效度。所有的分析表明問卷的整體信度和效度都較高。以下為大學生信息分享行為統計分析情況。

(一)大學生信息分享基本情況分析

通過對大學生信息分享基本情況進行頻率分析得到表2。由表2可知:大學生微信使用時間2年以上的占63.1%,1~2年的占27.6%,6個月以下的合計2.6%;大學生微信朋友圈中朋友個數50~100個占多數為32.5%,其次是100~200個占26.5%,20~50個占23.6%,200個以上占11.0%,20個以下占6.4%。每天打開微信次數最多的是10次以上占總樣本的37.1%,其次是3~5次的占26.0%,接著是6~10次的占22.3%,3次以下的占14.6%;每天發表動態數0~2條的96.7%,3條以上的只占總樣本的3.3%,表明大學生大多數只是通過微信朋友圈查看信息。

(二)大學生微信使用頻繁度分析

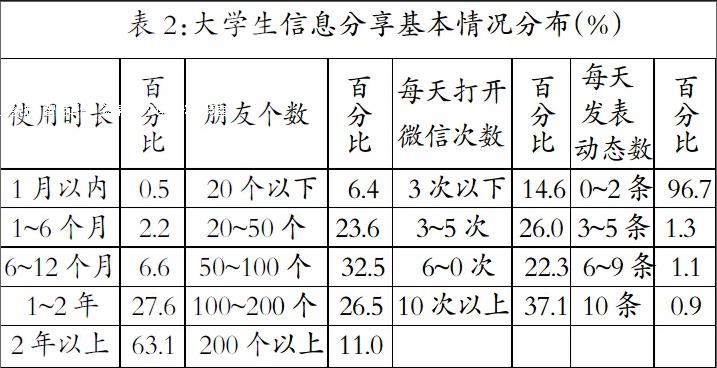

通過對大學生微信使用頻繁度進行描述性統計分析得到表3。由表3可知:從不在課堂上使用微信的學生只占9.5%,持中立態度的學生占27.8%,較頻繁和很頻繁使用的學生占11.5%;在課間使用微信的學生持中立態度的占29.4%,較少使用微信的學生所占比率最大占35.8%,較頻繁和很頻繁使用的學生占31.6%,在食堂或飯館持中立態度的占19.9%,較少使用微信所占比率最大占52.8%;在寢室較頻繁和很頻繁使用的占多數56.9%,從不使用的占1.3%,在所有場合中微信使用比率最少;在廁所中占第一的也是較少使用的,占樣本總數的41.5%,從不使用的占14.1%,較頻繁和很頻繁使用的合計24.7%,持中立的占19.6%;在乘坐公共交通時占第一的是較少使用占41.7%,其次是持中立的占24.1%,只有5.5%的表示從不使用;在旅游或購物時使用頻繁度較少的占多數占49.7%,持中立的占22.7%,較頻繁和很頻繁使用的合計21.8%;朋友聚會時較少使用的占多數42.8%,從不使用的占5.1%,持中立的占30.2%,較頻繁和很頻繁使用的合計21.8%。在課間、食堂或飯館、寢室、廁所、乘坐公共交通、旅游或購物、朋友聚會變量均值都大于各個變量的平均值2.5,所以除了課堂上,在其他地方大學生們微信使用頻繁度較高。

(三)大學生信息分享類型分析

通過對大學生信息分享內容與性別變量交叉分析得到表4,由表4可知:分享類型最多的是自己的心情狀態信息(54.3%),其次是分享每天生活瑣事(50.3%),接著是喜歡的文章類型(39.1%)、有關學習的信息(31.6%)、喜歡的歌曲(28.5%)和評論事件話題(22.1%),排在最后的是其他應用類信息(21.0%)、喜歡的視頻(17.9%)、廣告信息(5.1%)和商家優惠紅包信息(4.4%)。男生和女生在信息分享類型上沒有什么區別。

(四)大學生信息分享動機分析

此處從自我感知價值和互惠兩個因素分析信息分享動機,前面3個問題是評價自我感知價值,后兩個問題評價的是互惠因素。因為每天分享信息條數變量的4個選項中大于2條以上的3個選項都小于5%的比例,所以考慮把2條以上的選項合并成一個分組,即分成每天分享信息條數0~2條和2條以上兩組。分別以變量“信息分享條數(TS)”、性別(SX)、信息分享內容中的“評論事件話題(PL)”和“每天生活瑣事(SS)”為分組變量對大學生信息分享動機進行獨立樣本T檢驗,檢驗結果如表5所示。由表5得出,每天分享信息條數0~2條和2條以上的學生在信息分享動機的每個因素中都有顯著差異,即p值都小于0.05。其中大于2條以上的均值更大且都大于平均值3.5,所以分享信息大于2條以上的學生對于分享信息的動機更明顯。對于性別變量檢測可知,男女兩組的信息分享動機有很大差異,從平均分可知男生分數均值更大,所以男生比女生的自我感知價值和互惠因素的動機更強烈。對于分享“評論事件話題(PL)”和“每天生活瑣事(SS)”的大學生和不分享的大學生有顯著差異,即p值都小于0.05,經常分享此內容的學生比不分享的動機更強。由于信息分享動機的5個題目各均值都大于3.5,所以表明大學生信息分享動機是出自于自我感知價值和互惠因素的。通過對分享信息類型其他變量進行獨立樣本T檢驗發現,都沒有顯著差異(詳見表5)。

(五)大學生信息分享動機與微信使用頻繁度的相關分析

通過對信息分享動機與微信使用頻繁度進行相關分析得到表6,由表6可知:信息分享動機與微信使用頻繁度兩變量Pearson相關系數為0.268,成正相關,表中p的概率為.000,小于0.05,表明信息分享動機中自我感知價值越強,對互惠程度要求越高,則微信使用就越頻繁(詳見表6)。

四、討論

大多數學生選用微信社交平臺的原因是由于微信有更多的優于其他社交平臺的功能,微信的支付功能是大多數社交平臺都不能提供的特有的服務,還有各種各樣的便捷的服務,如出行時可以用微信的滴滴打車功能,微信掃一掃、搖一搖、發紅包、開展微商等功能、便捷的免費的視頻通話和語音通話功能。大學生們都比較依賴微信社交平臺,利用微信進行信息查詢和信息分享,通過本次調查分析發現大學生的信息分享行為有一定的差異。

(一)大學生信息分享基本情況的差異

此次大學生微信使用時間大多都是2年以上;大學生微信朋友圈中好友個數比較多,好友個數大都超過100個。每天微信打開次數10次以上超過樣本的三分之一。大學生大多數每天發布信息條數很少,只是通過微信朋友圈查看信息。

(二)大學生微信使用頻繁度差異

在課堂上較頻繁和很頻繁使用微信的大學生超過十分之一,從不使用的占十分之一以下,表明有小部分大學生們上課沒有專注在課堂上。在食堂或飯館較頻繁和很頻繁使用微信的占四分之一;超過一半的大學生在寢室較頻繁和很頻繁使用微信,從不使用的占很少的比例;在廁所中較頻繁和很頻繁使用微信的近四分之一;在乘坐公共交通時較頻繁和很頻繁使用微信的占四分之一;在旅游或購物時使用較頻繁和很頻繁使用占五分之一;朋友聚會時較頻繁和很頻繁使用微信的占五分之一;從使用頻繁度可知,大學生對于微信的整體依賴性比較大,因為學生休息時大多數時間是在寢室,所以在寢室就成了使用微信比較頻繁的場所;在課間、食堂或飯館、寢室、廁所、乘坐公共交通、旅游或購物、朋友聚會上大學生們微信使用頻繁度較高。

(三)大學生信息分享類型差異

大學生最喜歡分享的是心情狀態信息,排在后面的依次是每天生活瑣事、喜歡的文章類型、有關學習的信息、喜歡的歌曲、評論事件話題、其他應用類信息、喜歡的視頻、廣告信息、商家優惠紅包信息。通過性別與信息分享類型發現,男生和女生在信息分享類型上沒有什么區別。

(四)大學生信息分享動機差異

從自我感知價值和互惠兩個因素分析大學生信息分享動機,表明大學生在這兩個因素上存在差異;男生和女生的信息分享動機存在差異,男生比女生自我感知價值和互惠因素的動機表現更強;大學生們分享動機在信息分享條數上存在差異,分享信息條數多自我感知價值和互惠因素的動機更強;大學生在是否分享“評論事件話題”和“每天生活瑣事”上有顯著差異,分享這兩種類型信息的學生自我感知價值和互惠因素的動機表現更強。信息分享動機與微信使用頻繁度成正相關,大學生的自我感知價值和互惠動機越強,趨于更頻繁使用微信。

參考文獻:

[1]王燕嬌.大學生社交網站用戶信息分享行為調查研究[J].中華醫學圖書情報雜志,2014 (07):46-50.

[2]黃煒,余輝等.基于微信用戶行為的分享預測模型研究[J].情報報理論與實踐,2016,39(11):89-94.

[3]李晨,黃燦.微信用戶信息分享行為動機研究[J].現代情報,2015,35(5):57-62.

[4]章隱玉,李武.大學生微信分享行為的影響因素研究[J].東南傳播,2015(9):79-81.

[5]胡沈明,楊悅.社會資本視角下的微信鏈接分享研究[J].新媒體,2017(01):25-57.