戰略性新興產業典型國家的產業發展對比研究

吳艷+賀正楚

摘要以戰略性新興產業領域發展較好的世界典型國家為研究對象,與中國七個戰略性新興產業發展現狀進行一一對比分析.結果表明:(1)美國占據節能環保產業的生產和消費絕對優勢,中國的節能環保產業市場規模相比顯得幼小;(2)全球新一代信息技術產業的主要市場份額由美國、歐盟占據,但中國對該產業的國內市場需求發展迅速;(3)全球生物醫藥產業呈現集群化發展態勢,美國、歐洲、日本擁有世界94%的專利,中國的技術研發薄弱;(4)美國、加拿大、歐洲、俄羅斯的高端裝備制造業在全球處于全面領先地位,中國的該產業在市場和技術上緊追發達國家;(5)美國、日本、德國、俄羅斯的新材料產業技術處于全球領先地位,中國、印度和巴西的迅速發展;(6)新能源產業方面以光伏為主,中國光伏裝機規模最大,北美、歐洲、日本出口市場放緩,中國仍然存在產能過剩風險;(7)中國、美國、歐洲新能源汽車銷售增長率最快,中國新能源汽車自主使用率高,但對政府補貼的依賴很嚴重.針對上述分析結果,結合中國戰略性新興產業發展存在的實際問題,提出了相應的對策建議.

關鍵詞產業經濟學;發展策略;對比分析;世界典型國家;七個戰略性新興產業

中圖分類號F119.9文獻標識碼A

Comparative study on thestrategic emerging industries of typical countries in the world

Yan WU1、2,Zhengchu HE2

(1.Business School,Changsha Social Work College,Changsha 410004,China;

2.Changsha University of Science and Technology,Changsha 410114,China)

AbstractThis article takes the typical country in the world in which strategic emerging industries have well developed as the research object,then one by one comparative analysis was made between those countries and China.The research results are as follows:1)The United States occupies the absolute production and consumption advantages in energysaving environmental protection industry,but Chinas market scale is small; 2)The new generation of information technology industrys global market share is dominated by the United States and the European Union,but China's domestic market demand has developed rapidly; 3)The global biomedical industry presents cluster development model,and the United States,Europe and Japan has its 94% patents in the world,but chinas technology research and development is weak; 4)The United States,Canada,Europe and Russia's highend equipment manufacturing industry is in a global leading position,but China pursues closely the developed countries in the market and technology; 5)The United States,Japan,Germany and Russia's new materials industry is in the leading position in the world of science and technology,meanwhile China,India and Brazil are developing rapidly in this area; 6) For new energy industry,Chinas photovoltaic installed scale is the largest.North America,Europe and Japan's photovoltaic export market slows down,China still has the risk of overcapacity; 7)China,the United States and Europes new energy vehicle sales grow the fastest.China's new energy vehicles with high utilization rate ,but with serious dependence on government subsidies.According to the above analysis,combined with China's strategic emerging industry practical development problems,the corresponding countermeasures and suggestions are put forward.endprint

Key wordsindustrial economics; development strategy;comparative analysis; world typical country;seven strategic emerging industries

1引言

自2008年金融危機伊始,西方發達國家覺悟到了制造業的重要性,以戰略性新興產業為代表的新興制造業出現在各國的產業戰略規劃和產業政策之中,“智能制造”、“互聯網+”、“工業4.0”皆從不同角度為西方發達國家新興產業發展而推波助瀾.我國也非常重視戰略性新興產業的發展,理論界和產業界都一致認為,基于重大前沿科技突破的基礎,戰略性新興產業代表了未來科技和產業發展的新方向,體現了當今世界知識經濟、循環經濟、低碳經濟的發展潮流,對未來經濟社會乃至國防安全具有全局帶動和重大引領作用.2010年9月,國務院審議并原則通過《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,從我國國情和科技、產業基礎出發,確定節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新材料、新能源和新能源汽車七個產業為我國戰略性新興產業發展的重點產業(我國一般稱上述七個產業為“七大戰略性新興產業”).從2009年或者2010年到現在,我國和西方發達國家在發展戰略性新興產業方面,都處于同一起跑線上.現在,我國和西方發達國家的戰略性新興產業發展狀況如何,需要對比分析.對世界典型國家戰略性新興產業的發展現狀進行比較分析,發現戰略性新興產業發展當中存在的問題,提出加快發展我國戰略性新興產業的對策.

國外關于戰略性新興產業并未有明確定義,但眾多學者通過各種與新興產業有關的行業進行了研究.國外學者采用各種經驗及計量模型對新興產業資源消耗[1]、知識溢出[2]、產業集群[3]、網絡經濟[4]、技術路線[5]、財稅政策[6]進行了大量研究.相較國外,國內關于戰略性新興產業的研究比較系統,主要集中在產業經濟學、區域經濟學、制度經濟學等框架下進行分析.為避免國家到地方政府盲目跟風培育戰略性新興產業,導致新興產業布局雷同,賀正楚(2011)、胡振華(2011)、李欣(2012)等學者從區域的視角,依據戰略性新興產業特點,構建各類數學和計量模型,對戰略性新興產業從國家到地方層面進行了評價和選擇[7-10].時逢新技術經濟范式更迭,朱瑞博(2010)、洪勇(2015)等學者依據技術經濟范式發展規律,從構建中國特色開放式創新網絡、實施產業組織模式和體制機制戰略、分析新興產業培育政策傳導機制等幾個方面提出了戰略性新興產業培育路徑[11-12].我國正處于工業化加速進程中,在環境惡化與資源緊張的雙重約束中,區域產業結構升級與轉型迫在眉睫[13].陸立軍(2012)、熊勇清(2011)、賀正楚(2013)、曹虹劍(2016)通過探討戰略性新興產業銜接傳統產業轉型升級路徑,以及戰略性新興產業與生產服務業的融合互動機制,結合實證分析,提出了戰略性新興產業與各類產業良性互動發展的對策[14-17].此外,不少學者對戰略性新興產業產能過剩[18-20]、政府創新補貼[21-22]、集群形成機制[23]等問題進行了定性或定量分析.上述研究成果側重于從戰略性新興產業形成機理、培育路徑、實證分析等角度進行驗證.戰略性新興產業發展現狀,尤其是國別的比較對于我國確定戰略性新興產業在國際產業價值鏈和市場中的定位異常重要.目前,國內外關于戰略性新興產業的研究多集中于發達國家和國內地方政府發展的經驗研究[24-27],從國別比較研究的視角,對七個戰略性新興產業進行系統分析的研究很少,所以,本文以美國、日本、德國、英國等發達國家,以及俄羅斯、印度、巴西等金磚國家的戰略性新興產業最新發展動態為線路進行研究,試圖通過對比分析發現我國戰略性新興產業發展中存在的問題,并提出相應的對策.

2世界典型國家七個戰略性新興產業發展現狀比較研究

2.1節能環保產業發展現狀分析

節能環保產業是節約能源、保護環境的產業,是提供技術、裝備和服務的先進制造業與生產性服務業緊密結合的戰略性新興產業,包括節能、環保、資源循環利用產業.隨著能源資源約束與消耗問題的凸顯,世界各國加大了節能環保、可再生能源和低碳技術的投入.

美國是世界上最大的環保技術生產和消費國,在水和空氣污染控制設備領域技術領先,環保產業產值占全球的1/3,其節能環保技術主要出口到加拿大、日本、德國和英國,2015年美國環保產業市場規模為1993.7億美元.與此前奧巴馬政府力推“清潔能源產業”戰略不同的是,2017年6月1日,特朗普政府宣布正式退出《巴黎氣候協定》,重返石化等不可再生能源產業,美國節能環保產業走向尚不可預測.

日本在經歷了經濟發展導致環境惡化發生的公害事件后,環保產業由政府引導走向了自律發展的階段.目前,日本形成了27處生態示范區,比如川崎市利用鋼鐵和工程技術對生活廢物進行循環再利用.2015年,日本環保產業市場規模達到了620.06億美元.

德國是全球再生資源利用率最高的國家,居民生活垃圾和企業生產垃圾的利用率分別達到了57%和58%.而節能環保產業更是成為德國一大支柱產業,德國注冊的環保企業數量高達1萬多家,從業人數約200萬人,占總就業人數的4%.2015年,德國環保產業市場規模達到了334.74億美元,相較2010年增長了16.83%.

作為英國經濟衰退期為數不多能夠迅速增長的產業,環保產業為英國創造的工作崗位可高達40萬個.英國節能環保產業以政府投資為主,在低碳、能源效率、可再生能源技術領域已經獲得了一定優勢,包括自動監測與定位、節能建筑和建材、能源審計和熱電聯產.

2010年至2015年,節能環保產業世界領先國家市場規模見圖1.美國以絕對優勢占據行業翹楚地位,日本次之.總體來說,發達國家環保產業集中度非常高,以綜合性大型企業為主,僅僅是美國的三家固廢管理公司Waste Management、Allied Waste和Republic Services 就占有世界超過50%的市場份額.endprint

我國環保產業是典型政策驅動型產業,預計“十三五”期間,我國環保產業投資額將突破15萬億,污水處理、大氣污染處理、固體廢物處理是我國環保產業發展的重點領域.總體來說,目前我國環保產業行業集中度較低,競爭力較之國際較弱,國內最大環保公司銷售額僅30多億元,而法國的威立雅集團(Veolia Environnement)銷售額近300億美元.

數據來源:Low Carbon Environmental Goods and Services(LCEGS)Report

2.2新一代信息技術產業發展現狀分析

包括物聯網、云計算、下一代通信網絡為主的新一代信息技術產業發展迅速,而信息產業與傳統產業,尤其是與制造業的融合發展更是引人注目.美國提出“智慧地球”的概念,將物聯網上升到國家創新戰略層面,并逐步開展關于工業、農業、軍事、醫療、空間和海洋探索等領域的物聯網應用.歐盟發布了《物聯網——歐洲行動計劃》,尤其是智能交通應用,依托傳統車企的優勢,聯盟協作物聯網與汽車之間的應用.韓國著重于消費類智能終端、RFID、NFC與物聯網的聯合技術解決方案開發.信息技術產業技術更新快,搶占世界專利布局,對未來國際市場開發具有重要意義.專利布局方面,高端電子裝備和儀器制造全球專利申請量最多,見圖2.

數據來源:http://www.sipo.gov.cn/

到2015年,我國物聯網產業規模已超過7500億元,預計到2020年,我國物聯網產業規模超過15000億元.云計算方面,歐美等發達國家占據了75%的云服務市場,其中,美國、西歐分別占據了全球50%和23.5%的市場份額,我國市場份額僅為4%.在云計算細分市場中,SAAS占市場份額為66.7%,LAAS為27.1%,PAAS為6.3%.另一方面,信息技術與其他產業的融合催生了許多新興產業和商業模式的出現.《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》就提出,要充分發揮我國互聯網的規模優勢和應用優勢,推動互聯網由消費經濟向生產領域擴展,加快發展工業互聯網,大力推進智能制造、網絡化協同、個性化定制的“中國制造2025”,互聯網與新興制造業的融合發展勢在必行.另一方面,基于互聯網的眾包、眾創、眾扶、眾籌等新型商業模式發展迅速,2015年市場規模約為2萬億元,占GDP比重接近3%,各種分享經濟百花齊放,共享單車為代表的共享經濟便是典型例子.

2.3生物醫藥產業發展現狀分析

醫藥產業被譽為“永不衰落的朝陽產業”,2016年,全球醫藥市場規模(不含醫療器械)為11100億美元,2011—2016年復合增長率達6%.以中國、印度為代表的新興經濟體醫藥市場占比大幅提高,從2005年到2016年醫藥市場份額已從12%提升到30%.2016年,全球醫藥研發支出達到1474億美元,同比增長2.5%,同期國內規模以上藥企研發支出達到607.2億元,同比增長27.5%,體現了制藥行業資本和知識密集型的特點.目前,美國、歐盟、日本等發達國家地區持有94%的專利,美國占世界60%的生物醫藥專利,我國雖然已經成為僅次于美國的全球第二大醫藥市場,但生物醫藥專利不到6%.

總體來看,全球生物醫藥產業呈現出集群化發展態勢,主要分布在美國、歐洲、日本、印度、新加坡、中國等地區.其中,美國、歐洲、日本等發達國家和地區又占據了主導地位,數據顯示,全球開發的生物技術藥品超過63%在美國,21%在歐洲,10%在日本.美國有五大著名的生物醫藥產業集群,即波士頓、華盛頓、舊金山灣、圣地亞哥和北卡羅來納研究三角園,這些產業集群加速了美國乃至全球生物醫藥技術創新的步伐.歐洲倫敦生物產業園、萊茵河上游的跨國生物谷等產業集群已經成為了歐洲生物技術的中心,其生物醫藥產業具有研發、生產、銷售集群化發展特點.英國倫敦生物醫藥產業集群是以科學研究機構(包括英國醫療研究委員會、巴布拉漢姆、維康基金會、歐洲生物信息學研究)、高校(以牛津、劍橋為主)、制藥企業、生物技術企業及相關機構在特定地域內相互協作而成的產業集群.丹麥-瑞典生物谷集聚了納維亞地區60%的醫藥企業,是世界第四大生物醫藥集群,谷內集中了14所大學,有超過1萬名生物醫藥和臨床領域的專家在此進行世界級的研究工作,有大約14萬名大學生,其中15%~20%的學生選擇與生物醫藥有關的專業;另外,生物谷還有26家研究型醫院,6家科學園,超過250家的生物技術和醫療技術企業以及許多大型的制藥企業,比如Novo Nordisk、AstraZeneca和Lundbeck等.

我國生物制藥初步形成了以長三角、環渤海為核心,珠三角、東北等中部地區為輔的快速發展格局.中部地區如河南、湖南、湖北,以及四川、重慶等西部地區都具備了較好產業基礎.隨著我國老齡化趨勢的加重和“二胎”政策放開,國內醫藥市場有很大增長空間.如何由“醫藥大國”轉變為“醫藥強國”,是“十三五”期間新興產業的又一重點.世界主要國家或地區生物醫藥產業集群見表1.

2.4高端裝備制造業發展現狀分析

高端裝備制造業代表了國家制造業國防和制造市場的國際競爭力,目前,國際上并未對高端裝備制造業有統一的劃分和定義,根據各類產業政策報告和學者文獻研究,大致包括航空裝備、衛星制造與應用、軌道交通裝備業、海洋工程裝備和智能制造裝備業.總體而言,歐美發達國家(包括美國、加拿大、歐洲)以及俄羅斯高端裝備制造業處于全面領先地位,韓國、新加坡緊跟而上,中國、巴西、印度三大“金磚國”不甘示弱,其他發展中國家裝備制造業普遍比較落后.

美國的航空、衛星及應用裝備、軌道交通裝備、海洋工程和智能裝備制造業目前處于全球頂尖地位,其產業基地主要分布在美國東部沿海岸各州及西部的加利福利亞州和洛杉磯.歐洲裝備制造業主要分布在西歐的英國、法國、德國、意大利、瑞士、荷蘭,與北歐的瑞典、挪威等發達國家.以德國為例,比較著名的高端制造企業有西門子、沃爾夫控股集團、MSC集團,其優勢產業分別為軌道交通裝備、海洋工程裝備和海洋工程裝備制造業.俄羅斯的高端裝備制造業在航空和衛星及應用上很突出,航空及衛星基地基本都分布在俄羅斯的西南部.日本的軌道交通裝備制造能力較強,比如川崎重工在綜合性重型工程裝備制造方面處于領先水平.韓國大宇造船、三星重工、現代重工、STX造船,新加坡的吉寶和勝科,都把握了20世紀80年代海洋工程產業鏈由西向東轉移的機遇,具備海洋工程總承包能力,占據了大部分市場份額.endprint

借助“一帶一路”的良機,以軌道交通為首的中國高端裝備制造正以迅雷不及掩耳之勢進軍國際市場.以中國高鐵為例,高鐵正通過制定標準影響世界,中車長客制造的跨國電氣化鐵路“亞吉鐵路”是中國企業首次在海外采用全套“中國標準”建造的第一條現代化鐵路.中車集團(CRRC),2013年至2016年,已經迅速攻占了南非、馬其頓、馬來西亞、澳大利亞、英國等國家.目前,中國高鐵已經取得了伊朗、沙特、印度尼西亞、俄羅斯等多國“一帶一路”沿線國家的高鐵合作項目.國內方面,“四縱四橫”骨干網已經貫通,截止2016年底,中國高鐵運營里程突破2.2萬公里,超過其他國家高鐵運營里程總和.據預測,到2020年,我國高端裝備制造業銷售收入將達16.55萬億元,屆時將占裝備制造業銷售收入比重達25%.全球高端裝備制造業空間分布表見表2.

產業分布以北京、天津、山東為核心的環渤海地區;以上海、江蘇、浙江為核心的長三角地區;以廣州、珠海、深圳為核心的珠三角地區;以湖南、湖北為核心的中部地區;以陜西、四川、重慶為核心的西部地區

優勢產業航空裝備產業、海洋工程裝備產業、衛星制造業、軌道交通裝備制造業、智能裝備制造業

典型企業中國南車、中船重工(CSIC)、中聯重科、徐工集團、上海振華重工集團、中國機械設備工程股份有限公司、廣西柳工集團

數據來源:中投顧問.全球高端裝備制造市場發展情況分析[DB/OL].http://www.ocn.com.cn

2.5新材料產業發展現狀分析

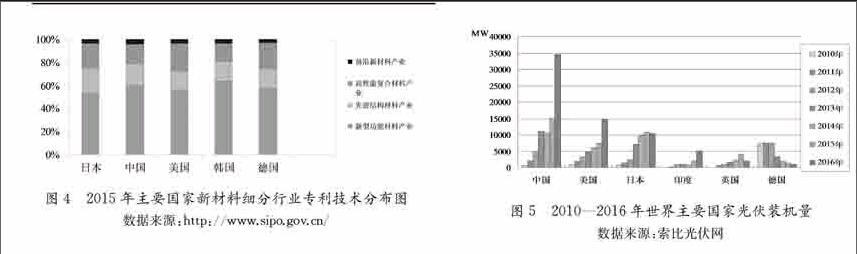

新材料產業是世界各國重點發展的高新技術產業之一,對其他領域發展起著引導與支撐的作用,是最具有推動力的基礎產業,每一項重大科技突破很大程度上都嚴重依賴相應的新材料發展,美國將新材料稱之為“科技發展的骨肉”.新材料產業在全球的空間分布不均衡,美國、日本、德國、俄羅斯等發達國家新材料產業處于全面領先地位,韓國、新加坡緊跟其后,中國、印度、巴西發展較為迅猛.2015年,新材料全球專利申請原創總量國家排名前十,見圖3.主要國家新材料細分行業專利技術分布圖,見圖4.值得一提的是,截止到2015年,全球新材料專利申請原創總量排名中,中國居第二、巴西十七、印度十九,屬于研發和投入高漲的發展中國家,就科技實力而言,仍屬歐美、日本更為領先.

數據來源:http://www.sipo.gov.cn/

數據來源:http://www.sipo.gov.cn/

美國新材料產業發展全面,主要分布在五大湖區和太平洋沿岸地區,較著名的新材料企業有埃克森美孚(ExxonMobil)、陶氏化學(DowChemical)、杜邦公司(DuPont)、3M公司、鎂鋁公司(Alcoa),而相應的政策支持有《先進制造業國家戰略計劃》、《國家納米計劃》、《國家制造業創新網絡》等.德國、英國、法國等老牌發達國家在復合材料、化工材料領域優勢突出,擁有一批實力雄厚的新材料跨國企業,如默克、拜耳、巴斯夫等.俄羅斯本身礦產資源十分豐富,煤、石油、天然氣以及鐵、錳、銅儲量位居世界前列,俄羅斯一直致力于保持某些材料領域在世界上的領先地位,特別是對國民經濟和提高國防實力有重要影響的新材料,如航空航天、能源、化工、金屬、超導、聚合等新材料.日本新材料科技戰略是保持產品的國際競爭力,注重實用性,在尖端領域趕超歐美.日本重點開發出納米玻璃、納米金屬、納米涂層、納米數據庫等用于信息通訊、新能源、生物技術、醫療領域的新材料.韓國把材料科技作為確保2025年國家競爭力的6項核心技術之一,力爭在短期內成為世界新材料科技產業強國.

新材料目前已成為“中國制造2025”重點發展的十大領域之一,一是關鍵戰略材料領域,加強新材料基礎研究和體系構建,重點發展高端裝備用的特種金屬功能材料、高性能結構材料、功能性高分子材料以及生物醫用新材料,突破產業化瓶頸,此外,積極開發軍民共用特種新材料,促進新材料產業軍民融合發展;二是重點發展智能仿生、石墨烯、3D打印、超導等4大類14個分類材料,目的是滿足未來十年戰略性新興產業發展的需求,為高端制造業奠定發展基礎.

2.6新能源產業發展現狀分析

新能源是指在新技術基礎上加以開發利用的可再生能源,包括太陽能、生物質能、風能、地熱能、波浪能、洋流能和潮汐能等.2016年全球可再生能源領域投資為2416億美元,同比減少23%.2016年新增可再生能源裝機容量138.5GW(不包括大型水電),同比增長9%.可再生能源占全球電力發電比重為11.3%,較之2015年增長了1%,避免了17億噸二氧化碳的排放.受技術限制,目前形成產業化的新能源一般有太陽能、風能、生物能.太陽能因為取之不竭,光伏發電技術發展又快,從而產業化較之風能或生物能更加成熟.

根據聯合國發布的《2017全球可再生能源投資趨勢報告》數據顯示,2016年可再生能源總投資額為2416億美元(不包括大型水電),較往年下降23%,其中太陽能發電項目投資下降顯著,同比下降34%,學者們認為,投資水平下降關鍵在于技術成本降低.與投資總額下降相反的是,太陽能光伏裝機容量是大大增加.據德國太陽能協會最新數據顯示,2016年全球光伏新增裝機70GW,比2015年增長大約30%,這是自2009年光伏產業全球產能過剩后復蘇的里程碑.

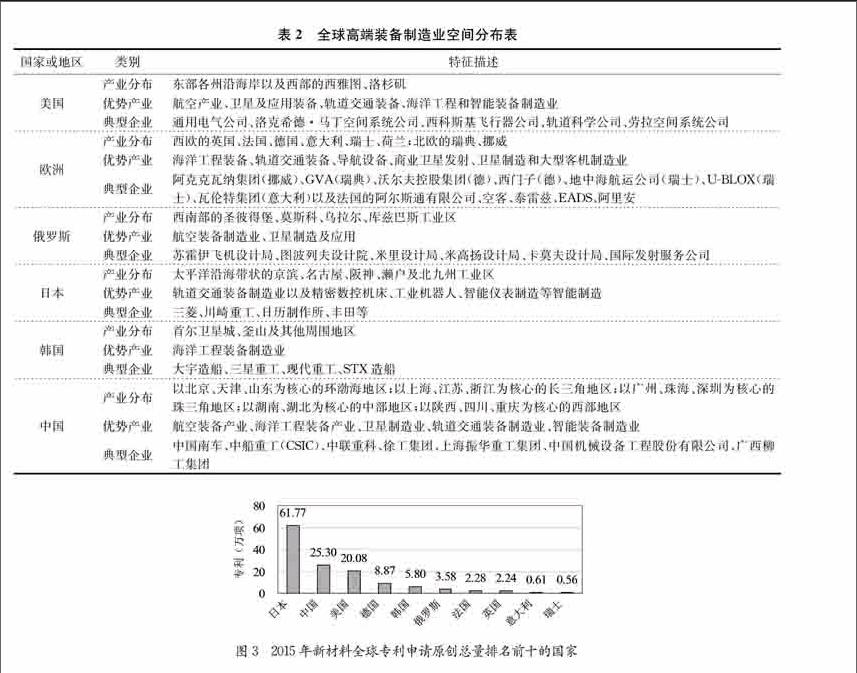

得益于國際市場需求量的平穩增長和各國政策扶持,2013年開始,我國光伏產業也開始復蘇,2015年末,我國工信部公布的產能過剩行業,光伏和風電也被移出.2016年,中國、美國、日本、印度、英國、德國光伏裝機量分別為34.54GW、14.76GW、10.5GW、5.1GW、1.94GW、1.05GW,其中,中國、美國、印度分別同比增長128%、102%、139%,日本、英國、德國分別同比降低3%、52%、39%,2010年至2016年世界主要國家光伏裝機量見圖5.endprint

數據來源:索比光伏網

由此可知,我國仍是最大的光伏裝機規模和最大的市場,且2016年裝機市場逐步從西北部向中部地區轉移.2016年全國新增光伏發電裝機中,西北地區為9.74GW,占全國的28%;西北以外地區為24.8GW,占全國的72%,山東、河南、安徽、河北、江西、山西、浙江、湖北、江蘇新增裝機容量分別超過了1GW.2016年我國光伏組件重點出口的國家或地區,對日本、美國、歐洲的出口金額分別下降26.8%、20.33%、30%,而對印度的出口金額明顯擴張,同比增長78.68%,此外,巴西、土耳其等新興市場迅速崛起,進入了我國對外出口排行榜前十.北美、歐洲、日本等重點出口市場之所以放緩,一方面是全球電力需求放緩,另一方面是光伏補貼政策已經進入尾聲,比如美國,特朗普的能源政策以推動石化燃料為主,且已經宣布退出《巴黎協定》.但考慮到《巴黎氣候協議》2016年11月開始正式生效,其他成員國如果如約履行,未來光伏產能應該會進一步擴張.

2.7新能源汽車產業發展現狀分析

新能源汽車包括電動車(EV)系列,即混合動力汽車(HEV)、插電式混合動力汽車(PHEV)、純電動汽車(BEV)、燃料電池電動汽車(FCEV),以及氫發動機汽車和二甲醚等其他新能源汽車

此分類依據中華人民共和國工業和信息化部2009年6月17日發布的《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》制定.,目前市場上新能源汽車銷售以EV為主.2016年,全球新能源汽車銷量77萬輛,中國占比41%,歐洲占比27%,美國占比21%,其他占比11%.從年增長率看,中國最快,達到了84%;美國次之,為37%;歐洲小于10%,發展速度滯后.

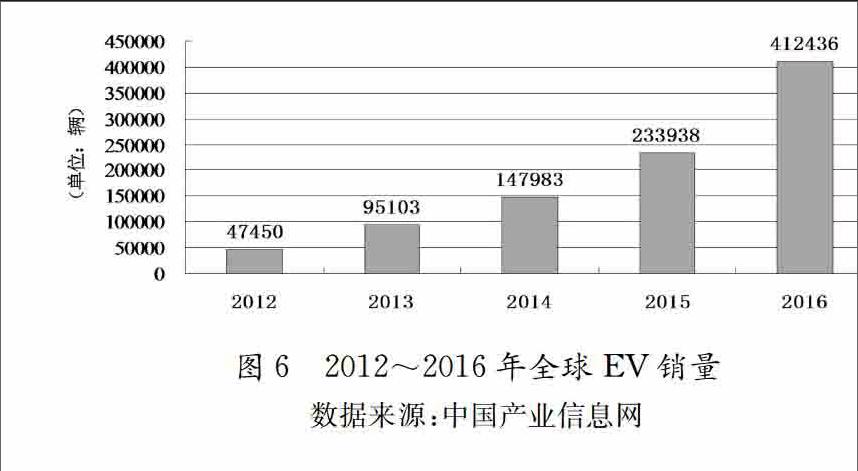

2012年至2016年,全球新能源電動車(EV)增長迅速,年均復合增長率為71.7%,如圖6所示.2016年,全球新能源EV銷售41.24萬輛,中國、美國銷量分別為20.19萬輛和8.53萬輛,占全球新能源EV銷量分別為48.9%和20.7%;歐洲新能源EV銷量總計9.8萬輛,占全球比例為23.8%,銷量排名前五的國家分別為法國、挪威、德國、英國和荷蘭.新能源EV銷售中,PHEV占據了半壁江山,全球PHEV銷量由2012年的5.8萬輛增長至2016年的28.1萬輛.2016年中國、美國PHEV銷量分別為8.14萬輛和7.29萬輛,占全球PHEV銷量比為289%和25.9%.其他銷量進入前十的國家依次是英國、挪威、荷蘭、德國、瑞典、比利時、加拿大、日本.從汽車市場品牌占有率來看,我國的新能源汽車自主品牌使用率非常高,比亞迪“唐”“秦”“e6”,北汽“EV”“EU”,吉利“帝豪EV”,眾秦“云100”,奇瑞“eQ”,比亞迪“e5”,上汽“榮威550”占據了大半部分市場.美國新能源汽車市場以美系、歐系或是日系為主,排名前十的品牌有特斯拉Model S、雪佛蘭Volt、特斯拉Modle X、福特Fusion Engine、日產Leaf、福特CMAX Engine、寶馬i3、寶馬X5 Xdrive40e、菲亞特500e、奧迪A3 Sportback etron.

數據來源:中國產業信息網

縱觀這幾年國內新能源汽車發展,主要依靠“公交+限牌+補貼套利”三條路徑驅動.2016年12月30日,財政部、工信部、科技部和發改委共同發布的《關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》提出,新能源乘用車補貼降幅20%,客車補貼降幅40%以上,專用車降幅20%,地方補貼不得超過國家補貼的50%.這表明,政府對新能源汽車引導將讓位于市場,杜絕靠補貼獲利“鉆空子”的汽車生產商,這對于解決新能源汽車生產過剩,防止技術山寨未嘗不是好的思路.另一方面,發改委出臺的《新能源汽車碳配額管理辦法》開始試運行,鼓勵汽車生產商通過生產和銷售新能源汽車達到碳配額總量要求,這將要求汽車生產商從“被動”的生產銷售局面轉為“主動”的銷售局面,在補貼政策退出后能繼續確保新能源汽車發展方向.

3我國戰略性新興產業發展存在的問題與對策分析

“十二五”期間,我國七個戰略性新興產業發展迅速.2015年戰略性新興產業增加值占國內生產總值達到8%,產業創新力與盈利能力也明顯提高.高鐵、通信、航天裝備、核電設備實現國際化發展,陸續走出國門.戰略性新興產業知識、資本密集度高,產業融合性強,既能融合發展新興產業內部產業,又能粘合傳統產業.“十二五”期間,在政府引導、市場主導的政策機制下,大批新技術、新產品、新業態和商業模式風起云涌,創造了大量就業崗位,成為了調整產業結構、穩定經濟增長、促進市場改革的利器.與典型國家相比較,我國新一代信息技術產業、高端裝備制造業、新材料產業在專利技術、國內外市場開發方面與發達國家差距不大,但生物醫藥、新能源產業、新能源汽車的發展與發達國家相差甚遠.結合國內戰略性新興產業實際發展的現狀,對我國戰略性新興產業發展存在的問題進行歸納總結,在既考慮到部分戰略性新興產業國內發展基礎薄弱,又要提升戰略性新興產業國際競爭力的基礎上給出對策建議.

3.1產業規模小、產能過剩的問題與對策研究

與發達國家相比較,我國環保產業國內外市場規模普遍弱小,不同于規模化的信息技術產業、高端裝備制造業,國內環保產業還處于國內環境污染處理的應用階段,未深入到微觀企業商業運用中,環保產業整體處于幼稚產業發展時期.而靠政府補貼政策驅動的新能源產業則容易形成產能過剩問題.以光伏產業為例,光伏產業國內外依靠政策發展的導向非常明顯,金融危機發生,發達國家新能源產業財政補貼減少,光伏產業出口急劇減少,而我國自2005年開始各類產業園區過度重復建設,且多集中在附加值較低的多晶硅和配套組件生產,后果是產能過剩嚴重,很多光伏企業遭遇貿易“寒冬”,小規模企業率先倒下,就連國內光伏巨頭“無錫尚德”也宣布破產.所以,技術短板和發展時間不足,再加上各省市未集中優勢發展獨特的新興產業,跟風似的發展雷同新興產業,重復引進各項技術設備,最終導致的結果是新興產業規模普遍過小,再加上政府補貼政策監管不到位,很容易出現產能過剩現象.endprint

針對上述問題,我國應秉承科學選擇、因地制宜的策略發展戰略性新興產業.首先,從國家到地方層面,應該根據區域在生產要素和政策方面的資源,選擇適合本地發展的戰略性新興產業.以湖南軌道交通產業為例,株洲電力機車產品已占領全球27%的市場,湖南在軌道交通產業方面擁有技術、人才、政策多方面的基礎資源,而該產業也適時的入選湖南主推的戰略性新興產業之一.其次,政府應該出臺財政、稅收、補貼等政策培育新興產業的發展.尤其是處于幼稚產業期,且需要大量資金投入的產業,比如環保產業,我國環保產業在國內發展產業鏈尚不完善,規模也普遍過小,企業標準不一,在國際市場上競爭力自然弱小.最后,針對政府補貼較多的新興產業,為防止部分企業存在套取補貼和盲目擴張的舉動,政府、行業協會、企業應該共同制定監督標準和指導意見,對新興產業企業進行監督和管理,防范補貼濫用導致的新興產業產能過剩的風險.

3.2技術創新不夠、產學研結合不足的問題及對策研究

與典型國家的比較分析可知,我國節能環保產業、生物醫藥產業、新能源產業存在著國際技術競爭力不強的現象.專利是技術創新的載體,根據國家知識產權總局發布的《戰略性新興產業發明專利統計分析總報告(2015)》數據顯示,2011—2014年間,我國戰略性新興產業發明專利申請、授權量年均增長率分別達到20.08%和13.82%,雖然整體呈現增長態勢,但卻存在如下問題:(1)戰略性新興產業專利申請、授權增速低于發明專利發展總體水平,尤其是新能源和新能源汽車產業.(2)國內領軍企業主導性不足,外國企業占優.2014年國內戰略性新興產業發明專利授權量排名前三十位企業中,國內企業僅9家,剩下的以日本、美國、德國、韓國為主.(3)企業專利申請類型中,合作比例較低,產學研結合不足.2014年戰略性新興產業發明專利申請中,企業單獨申請占比89.03%,產學合作占比1.60%,產研合作1.03%,產學研合作僅為0.11%.(4)專利轉化率低.我國個人專利申請率高,但實現產業化、商業化或是技術入股的應用很低,專利轉化率不到授權量的5%,如此低的轉化率不僅僅是在普通的產業中,戰略性新興產業亦是如此.

可見,雖然我國在新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新能源汽車已經擁有了技術乃至商業模式的創新和規模化生產,但其它戰略性新興產業與發達國家的技術鴻溝仍然很明顯,為此,應該圍繞“技術自主創新+技術應用轉化+專利國際化”的路徑提升技術的創新力、商業應用和國際競爭力.一是鼓勵企業自主創新,加強產學研合作,提升專利技術轉化率.由地方政府對企業專利發明、實用新型發明給予相應的資金支持和財政稅收優惠政策,將技術創新與應用、產學研合作納入政府考核體系,實現政府引導、企業主導的自主創新體系,對企業、高校、科研機構完成的產學研合作項目給予配套支持,全方位化解專利產業化率低,企業、科研院所技術研發脫鉤的尷尬局面.二是繼續加大戰略性新興產業在國內國際專利市場的布局.通過加強企業專利保護和申請意識,注冊專利和制定標準搶占國際技術市場,我國高鐵的出口就遭遇了來自歐洲市場各種標準的限制和專利所有權的質疑,為此,政府有必要通過知識產權部門聯合行業協會對企業進行專利和法律的普及教育,同時,應該鼓勵和扶持各類中介及商業機構為企業提供專利申請、專利轉化、專利國際化的服務.

3.3生產服務配套不足、產業價值鏈低端的問題及對策研究

產業價值鏈中,生產性服務業與戰略性新興產業是交織在一起的,二者互動的好壞,決定了新興產業的發展之路是否順暢.我國技術受制于人的現象也特別突出,關鍵零部件、元器件和新材料自給率僅為20%,自主創新有很長一段路要走.即使技術實現突破,產品被生產出來,營銷、法律、知識產權、物流等生產性服務都要配套,戰略性新興產業才能在國際上獲得具有競爭力的席位.以生物醫藥產業為例,丹麥-瑞典生物谷除了擁有生物醫藥技術創新資源,還有來自產業集群提供的人力、物力、中介、交易中心等配套服務,但我國,尤其是中西部地區,生物醫藥產業集群很多是一哄而上的重復建設,很多配套服務并未跟上,園區內部企業并未形成良好溝通,各自為營、專注生產、輕視服務的現象特別突出.我國戰略性新興產業目前整體處于產業價值鏈中低端,除了諸如高鐵、航空、電信等優勢產業走在了國際之列,完全實現產業化生產和運作,其他新興產業還需要配套的生產性服務支持才能走出國門.

實際上,我國不管是在公共交通還是產業園區建設方面,都為新興產業發展提供了諸多便利服務,但基于生產服務業與新興制造業互動不佳的現狀,交易成本、信息成本、營銷成本都難以降下來,所以,要提升戰略性新興產業在國際價值鏈中的地位,生產服務業發展是關鍵.一是重視生產服務業的質量提升,實現研發、營銷、法律、物流的有效供給,尤其是各類產業園區的建設,除了重視引進各類新興制造業,還應完善生產服務的配套發展,有效降低非物質成本,增強新興產業在國際市場上的競爭力.二是推進戰略性新興產業朝向服務化驅動.發達國家不少制造企業的案例表明,在信息技術通暢的今天,實體產業發展到一定程度會向服務制造轉型,前文的數據分析可知,美國、日本、德國、英國很多高端制造部門重點主攻研發和品牌營銷,通過專利交易和品牌影響力占據國際市場.在生產服務業質量提升的基礎上,引導企業重視研發、信息技術、金融等生產服務部門由內而外的衍生發展,通過生產服務部門的剝離或生產服務與制造業的融合發展,實現制造服務化的產業升級路徑.

參考文獻

[1]Douglas T,Anand K.Identifying high resource consumption areas of assemblycentric manufacturing in the United States[DB/OL].https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10961-017-9577-9,2017-4-22.endprint

[2]Alonso A,Alexander N.Importance of acquiring knowledge through feedback in an emerging industry[J].Asia Pacific Journal of Marketing & Logistics,2017(4):265-282.

[3]Christopher R.Knowledgesharing through social interaction in a policydriven industrial cluster[J].Emerald Journal,2013,2(2):160-177.

[4]Minna J,JanErik J.Role of knowledge conversion and social networks in team performance[J].International Journal of Information Management,2011,31(3):217-225.

[5]Phaal R,O'Sullivan E,Routley M,et al.A framework for mapping industrial emergence[J].Technological Forecasting and Social Change,2011,78(2):217-230.

[6]Cotti C,Skidmore M.The impact of state government subsidies and tax credits in an emerging industry:ethanol production 1980—2007[J].Southern Economic Journal,2010,76(4):1076-1093.

[7]賀正楚,吳艷.戰略性新興產業的評價與選擇[J].科學學研究,2011,29(5):678-683+721.

[8]張訓,周震虹.戰略性新興產業的選擇與評價及實證分析[J].科學學與科學技術管理,2010,31(12):62-67.

[9]胡振華,黎春秋,熊勇清.基于“AHP-IE-PCA”組合賦權法的戰略性新興產業選擇模型研究[J].科學學與科學技術管理,2011,32(7):104-110.

[10]李欣,黃魯成,吳菲菲.面向戰略性新興產業的技術選擇模型及應用[J].系統管理學報,2012,21(5):634-641.

[11]朱瑞博.中國戰略性新興產業培育及其政策取向[J].改革,2010(3):19-28.

[12]洪勇,張紅虹.新興產業培育政策傳導機制的系統分析——兼評中國戰略性新興產業培育政策[J].中國軟科學,2015(6):8-19.

[13]閆程莉,張長,任俊.2015年中國區域經濟學研究熱點綜述[J].廣西財經學院學報,2016(4):18-27.

[14]陸立軍,于斌斌.傳統產業與戰略性新興產業的融合演化及政府行為:理論與實證[J].中國軟科學,2012(5):28-39.

[15]熊勇清,李世才.戰略性新興產業與傳統產業的良性互動發展——基于我國產業發展現狀的分析與思考[J].科技進步與對策,2011,28(5):54-58.

[16]吳艷,蔣佳林,陳一鳴.生產服務業與戰略性新興產業互動與融合關系的推演、評價及測度[J].中國軟科學,2013(5):129-143.

[17]曹虹劍,李睿.戰略性新興產業集群組織模塊化升級研究——以工程機械產業集群為例[J].財經理論與實踐,2016,37(2):118-122.

[18]余東華,呂逸楠.政府不當干預與戰略性新興產業產能過剩——以中國光伏產業為例[J].中國工業經濟,2015(10):53-68.

[19]曹虹劍,賀正楚,熊勇清.模塊化、產業標準與創新驅動發展——基于戰略性新興產業的研究[J].管理科學學報,2016,19(10):16-33.

[20]吳艷,凌四立,祝平衡.光伏產業產能過剩的云理論評價[J].青海社會科學,2014(4):41-48+85.

[21]凌四立,潘紅玉,祝平衡,吳艷.基于云理論的我國光伏產業產能過剩評估研究[J].經濟數學,2014(4):41-46.

[22]熊勇清,李鑫,黃健柏.戰略性新興產業市場需求的培育方向:國際市場抑或國內市場——基于“現實環境”與“實際貢獻”雙視角分析[J].中國軟科學,2015(5):129-138.

[23]張治河,黃海霞,謝忠泉,孫麗杰.戰略性新興產業集群的形成機制研究——以武漢·中國光谷為例[J].科學學研究,2014,32(1):24-28.

[24]宋韜.美國培育戰略性新興產業的制度供給及其啟示——以生物醫藥產業為例[J].世界地理研究,2013,22(1):65-72.

[25]崔衛杰.戰略性新興產業國際市場開拓的現狀、問題與對策[J].國際貿易,2010(10):22-26.

[26]潘紅玉.德國“工業4.0”與“中國制造2025”[J].長沙理工大學學報(社會科學版),2015,30(3):103-110.endprint