“辛亥名人——海南石刻遺墨展”解讀

陳鴻輝

【摘 要】本文旨在通過對“辛亥名人——海南石刻遺墨展”的解讀,介紹展覽的籌備、展品情況以及展品背后海南豐富的地方歷史文化。這次展覽的成功舉辦也啟示著博物館工作者要善于思考,捕捉展覽題材線索,挖掘地方豐富的歷史文化和傳統(tǒng) ,同樣可以做出一個成功的展覽。

【關鍵詞】石刻遺墨 展覽 挖掘 文化

2011年是辛亥革命100周年。借此機會,海口市博物館于2011年9月25日舉辦“辛亥名人——海南石刻遺墨展”,共展出民國時期政要的拓片70余幅。開展以來,社會反響熱烈,好評如潮。

海南是一個富有革命斗爭傳統(tǒng)的地方。自開埠以來,海南人出洋闖海,散布在世界各地,其中大部分分布在東南亞一帶。由于海南人勤奮努力、吃苦耐勞,他們不僅在居住地站住了腳,而且事業(yè)有成。他們心系祖國,是孫中山先生的積極追隨者,其中最為著名的當屬宋慶齡的父親——海南文昌籍華僑宋耀如先生。他們把推翻滿清王朝、建立共和政權作為追求的目標,舍財存大義、犧牲為共和。正是有了這樣一批心懷高遠的人,才為辛亥革命時期的海南歷史增添了可歌可泣的一筆,也為海南華僑的愛國主義熱情書寫了厚厚的篇章。正是海南這塊土地培育了這些愛國、淳樸的人們,才會讓許許多多的辛亥元老、革命志士為他們留下贊美之詞。

一、石刻遺跡的分布

本次展出的辛亥革命石刻遺跡的主要來源有以下六處:

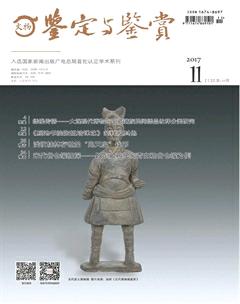

(一)林文英烈士墓

該墓坐落于文昌市清瀾鎮(zhèn)世坑村,占地約80平方米,有石碑約20余塊,刻有孫中山、胡漢民、汪精衛(wèi)、林森等人題詞。林文英一生鼎力相助孫中山,被譽為“國父”之“健將”。他早年曾去日本深造,后參加同盟會,并發(fā)動眾多瓊州人士人會。可以說,民國時期瓊州人才輩出,文武皆眾,地位顯赫,與林文英的貢獻密不可分。1914年3月17日,袁世凱授意瓊崖督辦陳世華逮捕了林文英,并于4月2日在瓊山府城槍決。林文英英勇就義時的誓言:“溘然長逝去悠悠,竟把頭顱換自由。我不負人人負我,愿將鐵血灌神州。”林文英被害后的第五年,經(jīng)孫中山先生批準,林文英烈士遺骨從府城遷回家鄉(xiāng)安葬。孫中山親題碑文“烈士林文英之墓”(圖1),其他革命領袖、政要名人也紛紛題詞。

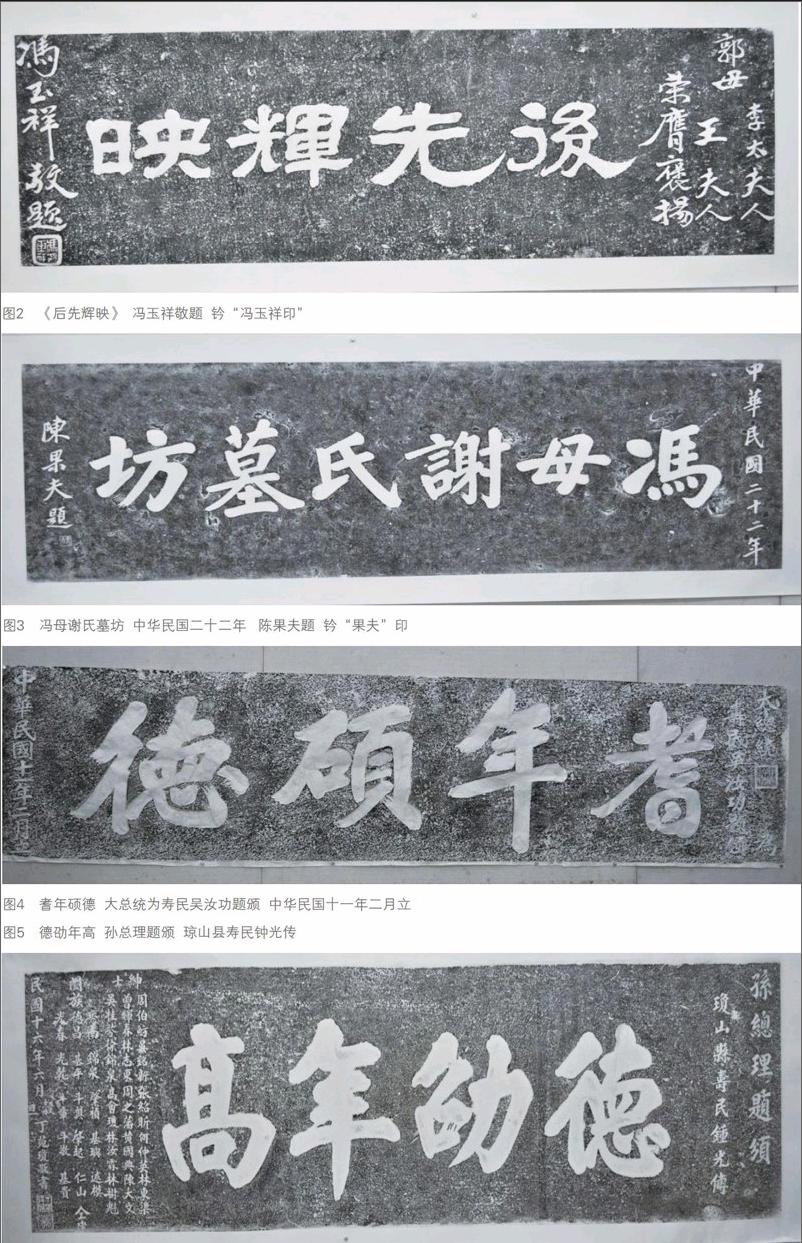

(二)郭母李太夫人暨王夫人紀念亭

紀念亭坐落于文昌市文昌公園,是著名愛國瓊僑郭巨川、郭鏡川兄弟為其祖母李太夫人、伯母王夫人而建。當時政要及社會人士如孫科、李宗仁、馮玉祥(圖2)、張學良、于右任、白崇禧和孔祥熙等三十多人紛紛親筆題贈,以紀念李太夫人與王夫人撫孤有德、教子有功,表彰她們在艱難環(huán)境中把愛國華僑富豪郭巨川、郭敬川撫養(yǎng)教育成人,后來發(fā)跡南洋,且對于國民革命和社會公益事業(yè)鼎力資助,做出重大貢獻。十九世紀初,郭氏兄弟在南洋經(jīng)過數(shù)十載奮斗,成為風云星馬的大種植家。他們不僅多次捐獻巨資作為國民革命軍軍餉,從經(jīng)濟上大力支持孫中山和辛亥革命,還積極追隨其左右進行反清宣傳。他們愛國愛鄉(xiāng)的義舉,在南洋和家鄉(xiāng)廣為傳頌。

(三)馮母謝氏夫人紀念亭

紀念亭位于文昌市抱羅鎮(zhèn)抱羅村,1930年泰國僑領馮爾和為已故慈母謝氏夫人所建。他早年出洋謀生,后在泰國自創(chuàng)馮爾和藥局,躍居豪富之列。他擁護孫中山領導的民主革命事業(yè),參加同盟會泰國支部并多次資助革命活動。中華民國建立后,他曾先后擔任過民國中央僑委會顧問和參議、中央歸僑輔導委員會專員等職。抗日戰(zhàn)爭時期,他又積極參加華僑的救亡活動,被僑眾稱贊為“真人杰”。于右任、胡漢民、白崇禧、何應欽、蔡廷鍇、陳果夫(圖3)、陳立夫等十余人均為“馮母亭”題字。

(四)敦篤亭

該亭位于海口市美蘭區(qū)靈山鎮(zhèn)福玉村,是1911年鐘錦泉為紀念他的父親、清末“資政大夫”鐘實卿而建。鐘錦泉是海口靈山鎮(zhèn)有名的華僑實業(yè)家,早年隨父到越南謀生。1907年至1908年間結識孫中山,他積極發(fā)動華僑籌款,購買軍火,運回國內(nèi)支持革命。孫中山曾將自己身穿“非常大總統(tǒng)”禮服的肖像和兩枚勛章贈送給他,并合影留念。

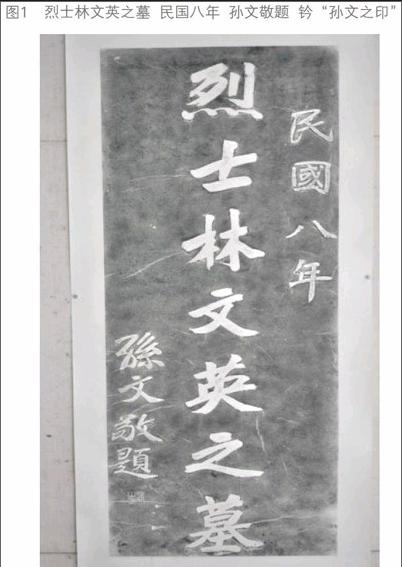

(五)“耆年碩德”牌坊

牌坊位于海口永興鎮(zhèn)美梅村,為四柱三間式通天牌坊。一塊長240厘米、高75厘米的石匾,正反面均鐫刻著孫中山1922年為海口美梅村壽民吳汝功題頌的“耆年碩德”四字(圖4)。

(六)“德劭年高”牌坊

牌坊位于海口市瓊山區(qū)靈山鎮(zhèn)福同村。據(jù)《瓊山縣志》載,這是大總統(tǒng)孫中山1922年為海南壽民所題頌的兩座牌坊中的一座。石匾正面鐫刻著孫中山題寫頒賜瓊山縣壽民鐘光傳的“德劭年高”四字(圖5)。

二、展覽籌備情況

本次展覽最初的提議是張健平同志,這是張健平同志擔任海口市博物館館長后,啟動的第一個展覽項目。2004年,張館長參加海南省博物館調研郭母亭、馮母亭和林文英烈士墓的工作,當時就震驚于如此眾多民國名人以及他們的書法作品,意識到這些是極其珍貴難得的博物館展覽資源,同時也看到有不少石刻的自然風化較為嚴重,博物館有必要將這批珍貴石刻進行拓片保存,并使之傳承下去。當時,海口市博物館也正在尋找展覽工作上的一個突破,由張健平館長提議,業(yè)務人員實地勘察后,決定在紀念辛亥革命100周年之際,推出“辛亥名人——海南石刻遺墨展”。工作量最大的為現(xiàn)場拓片,恰好機緣巧合,五公祠管理處有些同志擅長拓片工作,此項工作的展開就順理成章了。海口市博物館自2011年四月著手籌備拓片工作,五公祠借用的四名專業(yè)人員赴文昌、海口等六處文物點,歷時近三個月,完成了這個工程。這近百件拓片,精工細拓,件件精美,再加上在裝裱材料上考究,更是錦上添花,目前這些拓片已成為博物館重要的藏品。

三、展覽特點

(一)名人佳作集粹

留有墨寶的辛亥名人眾多,共有68人,包括孫中山、胡漢民、林森、居正、邵力子、汪精衛(wèi)、于右任、李宗仁、白崇禧、馮玉祥和康有為等人,由他們題寫的碑記亭銘、匾額、楹聯(lián)60余件。如此眾多的民國名人書法作品集中在海南這片熱土,這在全國都極其罕見。endprint

(二)特色鮮明

展出的這批拓片有64幅,匾額、楹聯(lián)和碑銘亭記多種形式并存,隸書、楷書、行書、篆書足顯書家功力和深厚國學基礎。特別是存留在現(xiàn)今人們頭腦中的一些軍人形象,像李宗仁、白崇禧、何應欽、馮玉祥、張學良等,也決非簡單的赳赳武夫,其國學和書法功力都非常深厚,給世人耳目一新的感覺。

(三)視覺沖擊力強

紀念辛亥革命100周年期間,我國的文物、檔案和圖書口都推出了各自的展覽,其中還包涵一些現(xiàn)在創(chuàng)作的美術作品展。本次展覽舉辦的辛亥石刻遺墨展,在全國尚屬首次。參觀完展覽的不少觀眾都為海南能保留這么多的民國名人石刻而震驚。

四、展覽的啟示

(一)保護文物,功在當代,利在千秋

經(jīng)過“文化大革命”的十年浩劫,祖國大地存有的民國人文遺跡背破壞得非常嚴重。留存在海南大地的這些辛亥遺跡,也遭受到了不同程度的破壞。“馮母亭”前有一處牌樓,“文革”中被拆除。“徳邵年高”牌樓被拆除,只留下孫中山先生題寫的這塊匾額。拓片過程中,我們還發(fā)現(xiàn)“馮母亭”、“郭母亭”石刻曾用水泥或石灰涂抹過的痕跡。據(jù)人們反映,“文革”期間為保護這些珍貴石刻不受損壞,只能出此下策。歷經(jīng)劫難保存下來的這批文物,現(xiàn)在非常珍貴。通過我們的拓片形式展出,參觀者無不為當年保存下這批石刻而深感慶幸。

(二)海南人民本性善良,崇尚文化,尊崇先人

可能是大海的恩賜,海南人的包容性更強,展品中有些人物晚節(jié)不保,被釘在了歷史的恥辱架上,如汪精衛(wèi)、褚民誼、曾仲銘三人,但他們的作品并沒有因為他們的歷史污點而被毀,與其他前輩的作品一樣得到了較好地保護。現(xiàn)今褚民誼、曾仲鳴的存世作品已不多見,所以較為珍貴。

(三)海南在國際旅游島的建設過程中,文化所扮演的角色至關重要,特別是歷史文物功能的發(fā)揮更是不可小視

海南的文物現(xiàn)狀是古代文物成系列和規(guī)模的不多。目前是南海出水文物、黎苗族文物、華僑文物遺跡民主主義革命時期的一些相關文物,還有較大的挖掘空間。海南對“二十三年紅旗不倒”這段歷史的研究較深,但對民國海南歷史、人文等方面的研究就相對滯后,這與政府的重視程度有關。明清以來海南名人輩出,民國年間到達頂峰,對這些人物的研究和文物的收集、保護至關重要,否則的話就只能留下遺憾,例如這些石刻的紙本原件已無處可尋,我們在展覽過程中也發(fā)現(xiàn)這些文物點修建的準確時間等都無從查找,這是研究者的遺憾。

(四)過去人們有一種錯誤的理念,總是認為海南沒文化,戲稱為“文化沙漠”

海南作為一個歷史上遠離政治、經(jīng)濟、文化中心的島嶼,與全國其他省市相比,文化相對落后。但海南文化也有自己獨具特色的地方,而挖掘海南本土文化,是我們一直努力的方向。通過舉辦“辛亥名人——海南石刻遺墨展”,我們深深認識到我們過去追求的其實就是皇家文化、中原文化,而對海南本土文化視而不見或者不削一顧,認為不能登大雅之堂。這個展覽給筆者最重要的啟發(fā)是,一定要深入挖掘本土文化和資源,運用博物館語言,提升展覽內(nèi)容。

通過此次展覽,我們深切的感到要加大文物保護力度。我們希望省文物主管部門能將這批珍貴文物向國家文物局申報全國重點文物保護單位,并組織專業(yè)隊伍對石刻進行科學保護,延緩石刻的自然風化;旅游主管部門開辟游覽路線,讓觀眾在參觀中能有所思有所想,受到啟迪和教育;地方政府要落實專項保護人員,負責文物本體的安全,防止破壞文物事件的發(fā)生,同時負責周邊環(huán)境的整治。只有齊心協(xié)力,我們才能無愧于后人。endprint