余光中的香港時代

傅婷婷

香港時期,余光中作品里的“鄉愁”主題,慢慢淡了下來。

1974到1985年11年的時間里,余光中在香港中文大學中文系任教。

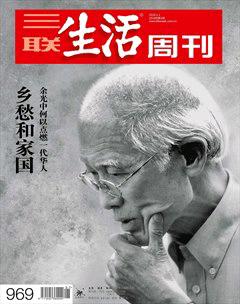

2003年,香港中文大學合一亭,余光中和金圣華

來到香港時,余光中在文壇已經有了很大的名聲。在香港中文大學傳統的“古典文學”課程之外,余光中教的課程是“現代文學”。香港中文大學中文系教授樊善標曾在余光中香港時代的后期修讀他的“現代文學”課,也是余光中作品的研究者。他說:“當時中文系的文學史課程是從先秦到清代,所以現代文學的課程補足了前面古代文學史課程設置的不足。”余光中的課吸引了大批學子,而這些學生中,有很多也是余光中的讀者,黃秀蓮就是其中之一。

香港作家黃秀蓮早在中學時代就是“余光中迷”,后來,在香港中文大學任教的余光中成為她考入中文大學的一大動力。她仍然記得在1977年第一次見到余光中時的場景。當時,余光中一頭白發,氣質格外沉靜,半低著頭給選課的學生簽字。黃秀蓮回憶:“1977年,我選了余老師的課,由于白發較多,他看起來年紀比較大,和我中學時看到的他作品里放的年輕時滿頭烏發的照片不太一樣了。”40年后,2017年的12月8日,黃秀蓮從香港啟程去給臺灣的師母祝壽,得知余老師中風住在醫院,便把歸期延后,陪余光中直到他去世前一晚。

對于余光中來說,香港時代也是他認為自己生命里最安寧的時期。余光中去世后,臺灣文學圈對他的評價比較復雜,褒貶不一。很多人認為,余光中的散文創作很好,但詩歌不能稱作一流。和臺灣相比,香港一些和他在教學和創作領域打過交道的人,對他則多為推崇的聲音。對此,樊善標教授認為:“這個現象的關鍵,在于不同地方對他的熟悉程度存在差異。因為熟悉,所以有很多意見;因為不熟悉,所以就比較簡單。”

作為余光中“香港時代”早期的學生,黃秀蓮仍然記得當時余光中講“現代文學”課的情景:“本來課程的學生名額是40人,但當時選這門課的有120多個學生。”她每次上這門課都會提前20分鐘來到教室,坐在第二排的中間。黃秀蓮回憶了一個場景,這個場景讓她有一種參與了余光中的詩歌創作的感覺:“有一次香港的霧特別大,余老師一進教室就說,霧真大。沒過多久,他就發表了詩作《霧失沙田》。”后來,她和很多同學都和老師保持著良好的聯系。她還提到了余光中和學生們之間一段有趣的對話:“后來我們有些同學,請余老師做證婚人,余老師就說,我最樂意做售后服務的。還說,女婿是son-in-law,兒媳是daughter-in-law,那學生的另一半,應該就是student-in-law了。”

香港著名翻譯家金圣華是余光中在香港中文大學的同事,現任香港翻譯學會榮譽會長,經常在文化活動和翻譯領域和余光中有交集。在金圣華看來,余光中在作家身份之外,常常被忽略的是他的翻譯家身份,余光中在翻譯領域很有成就,翻譯了《凡·高傳》《老人與海》、王爾德的戲劇等作品。金圣華說:“在翻譯上,我很贊同余光中的主張“白以為常,文以應變”,不能丟掉中國文學中古典的美感。余光中比很多翻譯家的成就要高很多,他不但能夠翻譯諸多文類,能夠中英雙向翻譯,也可以把自己創作的詩歌翻譯成英文。他是六譯并進的,他做翻譯、談翻譯、教翻譯、改翻譯、評論翻譯,還推動翻譯,他辦的梁實秋文學獎發掘了很多翻譯界人才,如彭鏡禧教授等。”

在金圣華的記憶里,余光中在與人相處時,語言上“雙關語”的幽默細節隨處可見。“有一次我主持一個翻譯學術研討會,請余光中來發言。開會的時候是4月1號,一直開到4月3號。余光中就說,這個會開得真好,我們從愚昧一直辯到清明。原來4月1號是愚人節,我們開完會那天是清明節。”2006年端午節期間,王蒙請金圣華和余光中去青島的海洋大學開講座,在前往青島途中,三個人閑談聊起了王爾德。聊著聊著,余光中說:“王爾德是同志們的先烈。”

香港中文大學中文系教授樊善標

1971年,金圣華還在溫哥華進修時,常泡在圖書館,看到余光中寫的書時,就會拿出來看,對她來說,余光中的作品令溫哥華的寒冬好受一些。“翻譯和寫作是很奇怪的事情,有時候需要一些說不出的靈感,也需要拋開自己眼前的小天地,到繁花盛開的外面走一走。我在翻譯我的第一本譯作《小酒館的悲歌》時,看了很多余光中的作品,才產生了一種狀態,那是文字貼近心靈的感覺。”

在香港,余光中的住處樓下是山,山下是九廣鐵路的中途。這段時間,余光中創作了很多關于香港的詩和散文,多見于《與永恒拔河》《青青邊愁》《記憶像鐵軌一樣長》中。樊善標認為:“相對臺灣來說,香港和大陸的距離更近,可以讓他遙望大陸,知道更多關于大陸的消息,所以他在心理上,和大陸的關系相對近了很多。在這段時期,他作品里的“鄉愁”主題,慢慢淡了下來。”