地方高校協同創新師范生實踐教學模式的探索

覃世輝,張暉英

(河池學院 化學與生物工程學院, 廣西 宜州 546300)

協同創新是教育部為“高等學校創新能力提升計劃”提出的號召,提倡高校與政府、行業聯合,實現從知識到行業技術的加速轉換,是當今科技創新的新范式。秉承“協同創新”理念,加強師范生教學實踐能力的培養是現代教育發展及基礎教育課程改革的需要[1]。地方高校對師范生的培養必須注重理論與實踐并重的教育觀,加強與行業協同,才能培養出優秀的、符合時代要求和具有創新精神的新時代教師。對于面向區域經濟發展的地方應用型高校來說,更應直面傳統師范生培養的弊端,加強實踐教學改革構建并優化適合自身發展的師范生實踐教學體系[2]。

河池學院師范生的生源底子、能力相對薄弱,據統計,自2015年“二本”“三本”合并以來,錄取平均分呈下降趨勢。從近年學生在教學中的表現和調查的結果表明,學生的專業基礎及學習能力、基本素質在弱化。在這種背景下,要提高教師教育的教學質量,將師范生培養成合格甚至卓越的人民教師,是地方高校教師教育急待解決的問題,經調查研究,結合學校實際,整合附近中學資源,構建了與地方中學相融合的協同創新教師教育實踐教學模式:即大學指導教師和中學指導教師(雙導師)分別從理論和實踐兩方面共同指導一個師范生[3],師范生輔導中學指導教師的3位中學生(成績為上、中、下3個檔次),以幫助中學生學習為目標,組成互學聯動的教學小團體。該模式可以較好地彌補目前師范生學科知識的欠缺,解決師范生培養方案中的認知見習、教育見習、教育實習等實踐課程在實施過程中存在的困難,作為幫手協助附近中學教學,促進教改、協同創新;以此為抓手,可將教師教育的實踐教學落到實處,提升師范生的教學能力。為確保該方案的順利實施,措施如下:

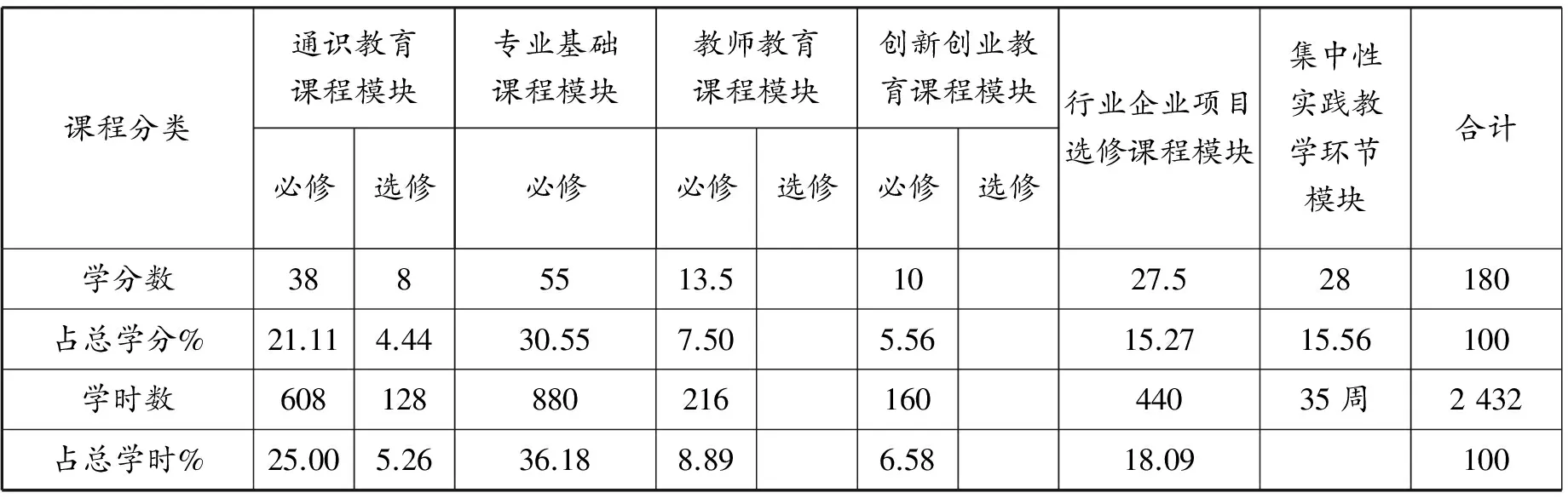

一、重新修訂師范專業培養方案,加大實踐教學比重,增設行業選修課程,為“新模式”做好學時學分規劃

以化學專業為例,根據教育部相關文件精神,2015級化學專業的培養方案課程模塊更細化,與往屆相比,實踐教學課程比重明顯加大。在育人的理念上,學習方式更注重在實踐中進行并學以致用,培養目標以勝任中學實際教學為宗旨。培養方案上的變化主要是:“課程分類”設置上增加了一個“行業企業項目選修課程模塊”,“集中實踐教學環節模塊上”增加 “認知見習”環節,適當減少專業基礎理論課的學時,減少的主要對象是理論學習中學生難于理解、內容比較陳舊、在中學教學中較少涉及的部分,這些內容少講或不講,將課時擠出補給以上實踐環節。師范生對中學生的輔導課折算2個學分。表1是化學專業各類課程學分數與學時數比例分配表。

表1 河池學院化學專業培養方案課程模塊分類表

二、利用微格教室、“未來”教室和實驗教學研究室,平時演練教學技能和進行教學研習,為輔導教學活動做充分準備

微格教室是培養師范生教師教學技能的重要場所,為保障同學們教學技能訓練的順利進行,學校定期對教室里的設備進行檢查、維護及設備更新,建立相應的微格教室管理制度,確保同學們的正常使用。師范生可采用微格教室里的設備進行微課制作,用于輔導,流程操作簡便、智能采集、有良好的音像效果。

“未來”教室是學校新建的“智慧教室”,基于物聯網技術,搭建物聯網教學場景,學生隨時收視實踐教學基地學校的中學課堂,可節選回放,根據需要對課堂進行案例分析。該教室的應用可以幫助學生從感性認識(實際課堂)到理性認識(理論學習)再回到課堂教學實際的認識過程,拉近教材中理論學習內容與實際應用的距離,理解理論與實踐相互關系及重要性,提高理論學習的積極性,更好地了解實際課堂。

實驗教學是化學學科最基本也是最重要的教學方法,是探究式教學的重要組成部分。我校注重實驗教學實訓室的建設,用于訓練學生實驗教學技能和學生課外輔導預備室。

師范生利用這“三室”,訓練自己的教師教學技能,拓寬自己的教學視野,提升自己的輔導水平,進而培養提高自己的教學能力。

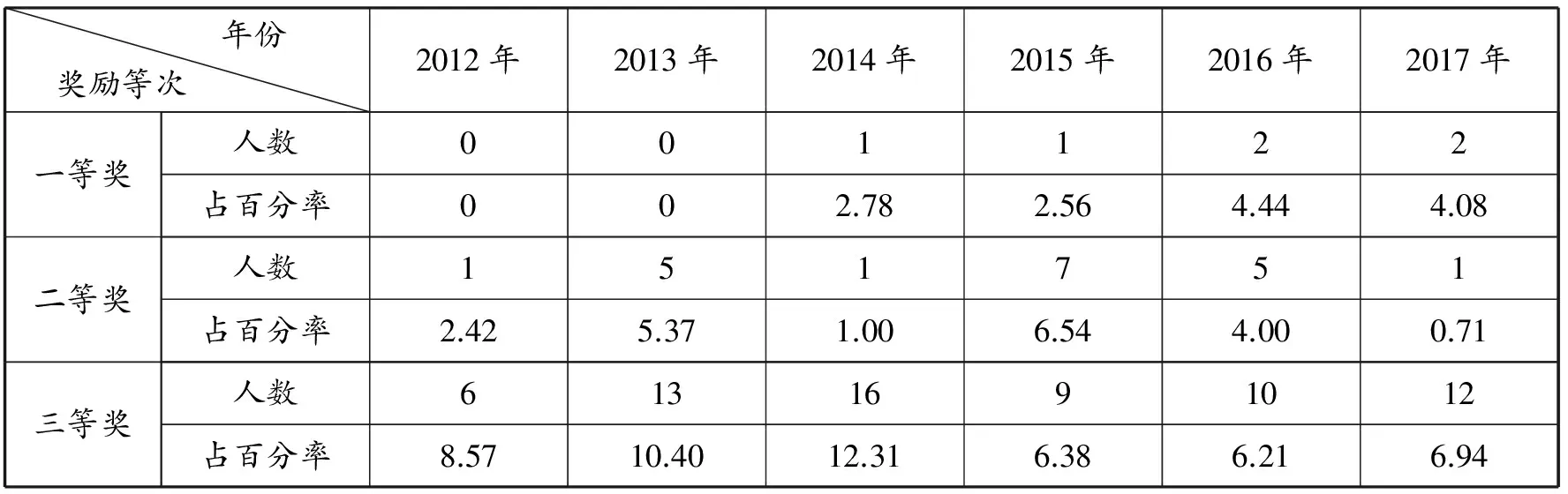

三、融合中學教學實際,滿足各學科需求,優中選優,建立卓越教師培養實驗班,以團隊力量切入實踐教學新模式

學校教學是個大系統,學生各科學習互相關聯,相互影響。師范生的實踐教學活動需要多學科協同,群策群力,教學相長,組成合作準教學團隊才能足以做好工作。為此,學校教務處牽頭,教師教育學院負責組織實施,從各個專業師范生中遴選職業愿望強烈、說寫技能突出、氣質儀表端莊、組織交流能力強的學生組成卓越教師實驗班。該實驗班的功能是:組織教師教育課程的專業團隊教師對師范生進行課外培訓、實踐指導和學習研究,因材施教,因人制宜,幫助學生在形、貌、德、能等方面全面發展;抓好苗子,重點培養,滿足基地重點學校的輔導要求;以點帶面,探索卓越教師培養途徑和方法。2015年來,在卓越班的推動下,學校選手在全區師范生教學技能大賽中取得了比較優異的成績,近年來比賽成績統計如下(表2):

表2 河池學院參加廣西高校師范生教學技能大賽獲獎情況

四、協同創新師范生實踐教學模式的建設及運行機制

1.外聘教師。為使實踐課程各項工作落實到位,校際工作聯系順暢,化學專業聘請了宜州城區五所中學的6位化學教師作為外聘教師,分別來自宜州區第一中學、宜州區高中、宜州區第二中學、河池學院附中、宜州區民族中學。這些學校有初中、高中,片區不同,生源層次略有不同,均與我校距離較近,學生出行方便,工作易于開展。

2.工作開展。教育見習,從大二起,學生分6組,一組8-9位同學,一位外聘教師帶一組,組內分小組,輪流參與到指導老師的日常工作中,按實踐課程要求,隨堂聽課,課后幫助指導教師批改作業、試卷,參與課后輔導、實驗準備等工作,以此使得學生深入了解教師的工作、學生的情況、日常的管理,能較長時間的接觸中學教學不間斷,邊學邊用,真正做到在做中學、在學中做。一方面指導老師有教學助手,可分出一些任務;另一方面,同學也得到鍛煉,又不影響雙方正常的教學和學習,可以說達到“雙贏”。特別是在作業批改、課后輔導和實驗準備等環節中,促使師范生認真學習,仔細研究;因為有“輔導”,師范生不學不行、不思不行、不動手不行,以此驅動師范生的學習和研討,提高學習效率。實踐出真知,學生們在這些助教工作中會碰到問題,得去努力解決,可鍛煉創新能力,也可做一些教學研究課題;有機會學以致用,能調動學習的積極性。該機制自試行以來,得到了校外指導老師的贊同,學生的認可。覺得這樣的實踐課看得見,摸得著,有勁使,有意義。學生們在工作中受到了教育,得到了鍛煉和提升;有些學生還經常探討教學或輔導中碰到的問題。基于這種模式,去年,化學專業將之沿用于教育實習中,得到實習學校和老師們的肯定。

3.管理與指導。2017年9月,學校啟用實習管理系統“微信實習工場”(圖1),通過該系統,可實現對實習生的智能化管理與指導。該系統擁有“通知公告”“簽到管理”“評價周報”“評價月報”“學生管理”“指導記錄”“回復留言”等欄目和功能,實習或見習的任務布置、實施互動、教學反思、指導評價等可適時實現智能化互通,管理指導十分方便,確保實習效果。

圖1 實習管理系統——微信實習工場截圖

五、效果與反思

1.該模式能夠較合理利用本校周圍的中學資源,使見習等實踐課程易于開展,實施到位,既不影響實習學校正常教學,又可以部分地參與到具體的教學工作中去,獲得較多的工作體驗,感受更為深刻。

2.該模式的驅動力在于對中學生的任務輔導,既利于學生學科專業知識的進一步學習,又利于教育教學知識的實際應用及教學能力的提高,理論實踐齊頭并進,學生由被動學習逐漸轉為主動。

3.能較大程度地服務學校周邊中學,緩解人手不足問題,輔助教學,使教學工作的各個環節更加到位;深入課堂,促進教改,提高教學質量,提升服務能力和水平,增強社會效益。

4.大學、中學都為中學生的學習服務,目標一致,能實現長久合作,雙方“共贏”。

5.中學日常課程安排較緊,留給師范生輔導的機會不多,如果晚自習時間適當安排一些,效果可能更好些。

[1]王淑蓮.地方院校師范生培養的實踐教學改革對策[J].中國大學教學,2008(5):82-84.

[2]李文山,謝麗.地方院校師范生實踐教學優化研究——以HM學院為例[J].河南教育,2015(8):3-4.

[3]項國雄,何小忠,周其國,等.基于大學-中學合作的“三層五段七化”師范生教學實踐能力培養模式的探索[J].中國大學教學,2013(11):65-68.