數字震動感覺閾值檢查早期診斷老年2型糖尿病患者周圍神經病變的意義

楊小玲+林婷+陳霞霞

[摘要] 目的 探討數字震動感覺閾值檢查(VPT)早期診斷老年2型糖尿病患者周圍神經病變(DPN)的應用價值。方法 選取至該院就診的80例老年2型糖尿病患者(實驗組)與80例非糖尿病老年人群(常規組),對兩組受檢者均給予數字振動感覺閾值檢查,并對比兩組受檢者的DPN發生率與VPT異常率。結果 實驗組周圍神經病變35例,常規組周圍神經病變6例,對比兩組受檢者的周圍神經病變發生率差異有統計學意義(P<0.05);實驗組與常規組的VPT異常率分別為52.50%(42/80)與22.50%(18/40),(P<0.05)。 結論 VPT是對老年2型糖尿病患者進行檢查的早期篩查方案,可及時發現高風險人群,并改善患者的臨床癥狀與體征,便于對糖尿病周圍神經病變情況及時診斷,從而做好早期干預工作。

[關鍵詞] 老年;2型糖尿病;周圍神經病變;數字震動感覺閾值

[中圖分類號] R587.1 [文獻標識碼] A [文章編號] 1672-4062(2017)08(b)-0173-02

糖尿病屬于常見的一類心腦血管疾病,對該類疾病的早期并發癥進行積極診斷,便于有效降低糖尿病腎病、糖尿病足、心腦血管疾病等情況的發生[1]。其中數字震動感覺閾值可對糖尿病周圍神經病變等早期并發癥進行綜合分析診斷,臨床意義重大。為了對其診斷效果進行更加深入的分析,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取至該院就診的80例老年2型糖尿病患者(實驗組)與80例非糖尿病老年人群(常規組),醫護人員同所有受檢者詳細講解了該次研究的過程、意義、重要性等,所有受檢者對該次研究均知情同意,將嚴重心腦血管疾病、肝腎損害疾病患者排除。實驗組:男性與女性分別占據42例與38例,年齡最小與最大的分別為45歲與86歲,中位數年齡為(65.38±3.21)歲;常規組:男性與女性分別占據41例與39例,年齡最小與最大的分別為47歲與84歲,中位數年齡為(65.80±3.64)歲。對比兩組受檢者的相關資料差異無統計學意義(P>0.05),可比性良好。

1.2 方法

VPT檢查:采取平臥位于檢查床上,其中受檢者不可查看到被檢測的位置,且要求所有受檢者均由同一名醫師完成。選擇感覺定量檢查儀進行操作,將閥門往左進行旋轉,便于對振幅進行控制,將其重新歸至零點,另外一只手將振動器拿起,便于使得檢查儀器的重量壓力處于適中的狀態,依據振動刺激頭的重量,其垂直方向為受試者下肢大拇指趾腹中心部位(相距前端趾甲2.5 cm),以防探頭于受試者皮膚表面進行移動。將電流逐漸增強,振動鈕逐漸增大振幅,便于受檢者感知,將此時的檢測數據讀出。要求每個部位連續進行3次檢測,之后將其平均值計算出,便于檢測結果的科學性與精確性,其中檢測異常情況表示振動閾值在10 V以上。NCV檢查:選擇肌電誘發電位儀,放置于20~25℃的室內,選擇表面電極進行刺激,對受試者的正中神經、腓總神經、脛神經、尺神經的運動神經傳導速度(mcv)與感覺神經傳導速度(scv)進行檢測。

1.3 觀察項目

對比兩組受檢者的周圍神經病變發生率;分析兩組VPT異常率。

1.4 統計方法

采取SPSS 17.0統計學軟件記錄兩組受檢者的相關資料,計數資料用[n(%)]表示,χ2檢驗比較,計量資料用均數±標準差(x±s)表示,t檢驗比較,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 周圍神經病變發生率

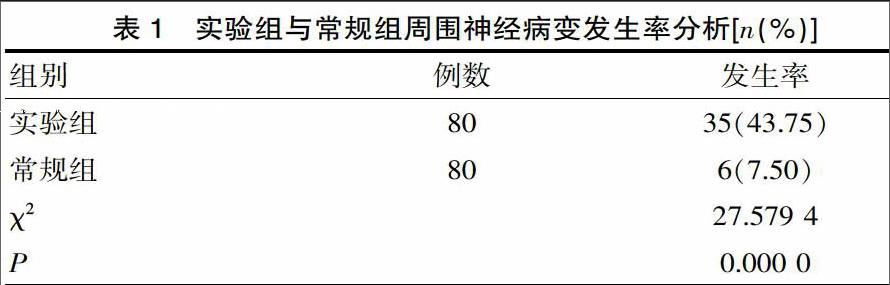

實驗組周圍神經病變35例,常規組周圍神經病變6例,對比兩組受檢者的周圍神經病變發生率差異有統計學意義(P<0.05)。其中實驗組35例患者中,30例四肢麻木,10例發涼,15例疼痛,8例腳踩棉花感,9例無力,4例出汗異常,3例潰瘍;進行神經系統檢查后得知:80例患者中,3例肌無力,31例針刺覺減弱,30例音叉震動覺減弱,53例跟腱反射消失或者減弱;常規組6例受檢者中,4例四肢麻木,2例疼痛;80例受檢者進行神經系統查體后得知,不存在肌無力、針刺覺異常現象,8例音叉震動覺減弱,18例跟腱反射消失或者減弱,見表1。

表1 實驗組與常規組周圍神經病變發生率分析[n(%)]

2.2 VPT異常率

實驗組中,80例受檢者進行臨床檢查后42例異常,異常率為52.50%(42/80);常規組中,80例受檢者進行臨床檢查后18例異常,異常率為22.50%(18/40),對比兩組受檢者的VPT異常率差異有統計學意義 (χ2=15.360 0,P=0.000 0)。

3 討論

對于糖尿病患者而言,其并發癥多種多樣,因此,做好臨床上糖尿病患者并發癥的篩查意義重大,其中篩查對象的樣本量通常較大,需進行多中心聯合操作,所以說,如何選擇更加科學、合理、經濟、簡便的檢查方式十分重要。其中震動感覺檢查是對糖尿病患者并發癥進行綜合分析的重要檢測指標,其對震動覺進行檢查的方式又包括半定量刻度音叉、128 Hz音叉、震動感覺閾值檢查(VPT)等。其中128 Hz音叉廣泛用于震動感覺篩查工作中,具有簡便、快捷等多種優勢,但是僅僅能夠對受檢者的震動感覺有或無進行檢查,而對于具體的震動閾值無法進行綜合評價。半定量刻度音叉對于受檢者的震動覺損害情況也較難進行分析,上述兩種檢查模式很大程度上均取決于檢查者的操作經驗,導致缺乏科學性與精確性。

目前臨床上對于糖尿病周圍神經病變進行判定通常認可VPT檢查模式,其中VPT水平≥25V已經是對DPN進行判定的金標準。有關研究指出,對糖尿病神經病變與其他的并發癥患者進行VPT檢查后,得知其敏感性與特異性均較高;當VPT水平≤25V時,其診斷特異性將會逐漸遞增,而敏感性基本上保持不變狀態[2-3]。另有關研究指出,對于糖尿病患者來說,早期存在神經損害情況,其VPT敏感性可能會比NCV更優。此外,臨床上可依據VPT檢測值對糖尿病并發癥情況進行分析判斷,包括糖尿病視網膜病變與自主神經功能障礙等。有關研究指出,某些糖尿病患者的腱反射情況正常,但是對震動覺閾值進行檢查后伴有減退跡象,且該受檢者的震動覺相比觸壓覺、腱反射情況更加敏感且常見。另有關研究指出,跟腱反射敏感性可達到90%以上,而特意性低于40%,音叉震動覺敏感性低于70%,而特異性則高于90%,其檢測敏感性與特異性均需要進行大量的樣本研究得出相對可靠的結論[4]。endprint

此外,對糖尿病周圍神經病變進行分析可知,神經損傷均不是單純表現為神經纖維受累,是在多種神經纖維交叉受累的作用下導致的病變,若單純對受檢者進行震動感覺閾值檢查,不可對全部的早期DPN及時發現。有關研究指出,某些DPN患者的溫度覺閾值將會逐漸惡化,而對震動覺閾值進行檢查后得知其變化不是十分明顯,其中僅僅存在1/4左右的正常震動感覺患者伴有膝腱反射消失情況,所以說,實際進行臨床篩查時,應同時檢查多種感覺障礙情況,全方面多角度分析患者的實際病情,并進行積極診斷。

目前臨床上對DPN進行篩查的方式多種多樣,且不同的方法注重的感覺檢查各不相同,缺乏相對統一的標準進行臨床檢查,導致診斷效果存在較大的差異性,較難在臨床上進行廣泛推廣,導致DPN患者早期篩查工作遭遇瓶頸,使得最佳的疾病治療時機延誤。因此,對DPN早期篩查方式應進行統一,并選擇簡便、科學、敏感、特異、有效的方式進行篩查,對檢測標準進行統一,便于有效評估DPN的風險,做好疾病的預后評估工作。其中對周圍神經病變最常見的方式為NCV,是對DPN進行診斷的金標準,但是該診斷方式所需費用較高,所需時間較長,且會對受檢者造成一定的創傷,難以在基層醫院進行全面推廣,導致其臨床應用直接受到限制。而分析VPT檢查方式科學可靠,檢測過程較為簡便,患者具有較佳的順應性,便于為DPN患者進行早期篩查,及時篩查出高風險人群,便于后續疾病的診斷與治療,值得實踐推廣。

綜上所述,VPT是對老年2型糖尿病患者進行檢查的早期篩查方案,可及時發現高風險人群,便于對糖尿病周圍神經病變情況及時診斷。

[參考文獻]

[1] 王坤,呂肖鋒,焦秀敏,等.糖尿病不同程度周圍神經病變患者足底壓力變化分析[J].中國全科醫學,2014(22):2607-2611.

[2] 沈娟,曾輝,李連喜,等.振動感覺閾值(VPT)在糖尿病周圍神經病變(DPN)中的診斷價值[J].復旦學報:醫學版,2013, 40(1):31-37.

[3] 孫正凱,韓玉亭,魏進,等.VPT在糖尿病周圍神經病變早期篩查中的應用[J].山東醫藥,2014,(22):47-48.

[4] 時霄冰,于生元,楊愛民,等.震動感覺閾值檢查對老年糖尿病周圍神經病變的診斷價值[J].現代生物醫學進展,2013, 13(18):3492-3494.endprint